故宮博物院

故宮博物院(the Palace Museum),建立於1925年10月10日,是在明朝、清朝兩代皇宮及其收藏的基礎上建立起來的中國綜合性博物館,也是中國最大的古代文化藝術博物館,其文物收藏主要來源於清代宮中舊藏。故宮博物院現在中國一共有兩處,北京故宮博物院和台北故宮博物院,兩者均為世界著名的旅遊勝地。此外,1986年在瀋陽故宮的基礎上建立了瀋陽故宮博物院。我國大陸地區一般簡稱北京故宮博物院為故宮博物院,而在我國的台灣地區一般簡稱台北故宮博物院為故宮博物院。

【故宮博物院建院基礎——紫禁城】

故宮全景

故宮全景故宮為明、清兩代(公元1368~1911年)的皇宮,依照中國古代星象學說,北極星位於中天,乃天帝所居,天人對應,故宮又稱紫禁城。明代第三位皇帝朱棣在奪取帝位後,決定遷都北京,公元1406年即開始營造宮殿,至明永樂十八年(公元1420年)落成。1911年,辛亥革命推翻了中國最後的封建帝制——清王朝,1924年清遜帝愛新覺羅·溥儀被逐出宮禁。在這前後五百餘年中,共有24位皇帝曾在這裡生活居住和對全國實行統治。城內宮殿建築布局沿中軸線向東西兩側展開。紅牆黃瓦,畫棟雕梁,金碧輝煌。殿宇樓台,高低錯落,壯觀雄偉。朝暾夕曛中,仿若人間仙境。在封建帝制時代,普通的人民民眾是不能靠近它一步的。

紫禁城全貌 紫禁城宮殿位於北京城中心,東西寬753米,南北長961米,占地面積723600餘平方米,周圍環以10米高的城牆和52米寬的護城河,城牆四面各設城門一座:南名午門,北稱神武門,左右為東華門、西華門,其中午門和神武門現專供參觀者遊覽出入。城內古建築總面積約16萬平方米(一說為163,000平方米),整組宮殿建築布局謹嚴,秩序井然,其布局與形制均嚴格按照封建禮制和“陰陽五行”學說設計與營造,映現出帝王至高無上的權威。

紫禁城前半部(南半部)以太和殿、中和殿、保和殿三大殿為中心,東西輔以文華、武英二殿,統稱為“外朝”,是明、清兩代皇帝辦理政務、舉行朝會及其他重要慶典的場所。三大殿建於高8.13米的3層漢白玉石台基上。其中太和殿面積2,370平方米,高33.33米,重檐廡殿黃色琉璃瓦頂,是現存中國古代建築中最高大的建築,是封建皇權的象徵,皇帝登極、萬壽、大婚、冊立皇后等均在這裡舉行。保和殿頂為重檐歇山式,殿內沿襲宋、元“減柱造”法式,空間開闊,在清代是宴請王公、舉行殿試等的地方。

以乾清宮、交泰殿、坤寧宮為中心,又名"後三宮"。左、右為東、西六宮,後為御花園,分別為皇帝、皇后、妃嬪們的寢宮和活動場所。在此以外,東有皇極殿、寧壽宮、養性殿、樂壽堂等建築,習稱外東路,為準備皇帝退位後生活所建。西有慈寧宮、壽康宮、壽安宮等建築,習稱外西路,專供皇太后、太皇太后、太妃、太嬪等起居之用。皇子們的居所原在東、西六宮之後,稱東、西五所,後遷至寧壽宮之南,稱南三所。所有後半部統稱“內廷”。清代雍正之後,皇帝移居養心殿,乾清宮改為接見外國使臣場所。乾清門外東有九卿房,為九卿值班處;西有軍機處,為軍機大臣值班所。養心殿位於西六宮南,為皇帝日常辦公地,同時在此召見臣僚。與之相對稱的地方為奉先殿,是供奉祭祀祖先處。整個紫禁城宮殿建築,是中國歷代宮殿建築的繼承與發展,是中國現今保存最完整、規模最宏偉的古代宮殿建築群。

【故宮博物院的建院和開放】

1911年辛亥革命勝利後,清王朝政府宣布退位,這座宮殿本應全部收歸國有,但根據當時臨時革命政府擬定的《清室優待條件》,遜帝溥儀卻被允許“暫居宮禁”,即紫禁城後部的“後寢(內廷)”。當時的政府決定,將熱河(承德)行宮(即承德避暑山莊)和盛京(瀋陽)故宮的文物移至故宮前半部的“前朝(外朝)”部分,於1914年成立了古物陳列所。

溥儀居宮內,一直與亡清殘餘勢力圖謀復辟,且以賞賜、典當、修補等名目,從宮中盜竊大量文物,引起了社會各界的嚴重關注。1924年,馮玉祥發動“北京政變”,組織攝政內閣,修改對清皇室優待條件,將溥儀逐出宮禁,接管了故宮,同時成立“辦理清室善後委員會”,負責清理清皇室公、私財產及處理一切善後事宜。1925年9月29日,“辦理清室善後委員會”制訂並通過了《故宮博物院臨時組織大綱》,設臨時董事會“協定全院重要事物”,由董事嚴修、盧永祥、蔡元培、熊希齡、張學良、張璧、莊蘊寬、鹿鍾麟、許世英、梁士詒、薛篤弼、黃郛、范源濂、胡若愚、 吳敬恆、李祖紳、李仲三、汪大燮、 王正廷、于右任、李煜瀛等21人組成。又設臨時理事會“執行全院事物”,有理事9人。下建古物館、圖書館。李煜瀛為臨時董事兼理事長,易培基任古物館館長,陳垣任圖書館館長。

太和殿

太和殿“辦理清室善後委員會”曾對故宮文物逐宮逐室地進行了清點查收,事竣後整理刊印出《故宮物品點查報告》共6編28冊,計有9.4萬餘個編號117萬餘件文物。據1925年公開出版的《清室善後委員會點查報告》一書所載,清代宮廷遺留下來的文物包括三代鼎彝、遠古玉器、唐宋元明之書法名畫、宋元陶瓷、琺瑯、漆器、金銀器、竹木牙角匏、金銅宗教造像以及大量的帝后妃嬪服飾、衣料和家具等等。可謂金翠珠玉,奇珍異寶,天下財富,盡聚於此。除此之外,還有大量圖書典籍、文獻檔案。為此故宮博物院下設古物館、圖書館、文獻館,分別組織人力繼續對文物進行整理,並就宮內開辟展室,舉辦各種陳列,還編輯出版多種刊物,公開資料,進行宣傳。各項工作開展得有聲有色,人文薈萃,極一時之盛。

經過一年的緊張籌備,於1925年10月10日在乾清門前廣場舉行了盛大的建院典禮,並通電全國,宣布故宮博物院正式成立。開放的第一天,人們以爭先一睹這座神秘的皇宮及其寶藏為快,北京市內萬人空巷,交通為之堵塞,此亦成為當天各大報紙的重大新聞。

【故宮博物院的中央政府接管】

1926年,李煜瀛、易培基受到段祺瑞政府通緝,被迫離開北京,清皇室致函斡噱孚,要求溥儀回宮,故宮博物院存亡危在旦夕,臨時董事會、理事會改而成立了“故宮博物院維持會”,以支危局。1927年9月,張作霖所控制的政府又宣布成立“故宮管理委員會”,強行接管故宮博物院。1928年國民革命軍北伐戰爭結束。6月,南京國民政府接收了故宮博物院。10月5日頒布了《故宮博物院組織法》及《故宮博物院理事會條例》,規定“故宮博物院直隸於國民政府,掌理故宮及所屬各處之建築、古物、圖書、檔案之保管、開放及傳布事宜 (按:所屬各處系指故宮以外之大高殿、清太廟、景山、皇史宬、實錄大庫等 )”。國民政府任命理事27人,復由理事會推舉理事10人。李煜瀛任理事長,易培基任院長,院以下設秘書處、總務處、古物館、圖書館、文獻館。古物館館長為易培基(兼),文獻館館長為張繼,圖書館館長為莊蘊寬,至此故宮博物院大局初定。

【故宮博物院的文物南遷和一分為二】

抗日戰爭全面爆發前夕,日本帝國主義鯨吞了中國東北領土,1931年“九·一八事變”後,又步步進逼華北,形勢危急。1933年,易培基遭誣陷離職。馬衡接任院長。同年,故宮博物院為保護其文物安全,不至遭戰火毀滅或被日本帝國主義掠奪,決定採取文物避敵南遷之策,擇其精要裝箱南遷,並在南京建立文物庫房,成立故宮博物院南京分院。從1933年2月至5月,先後檢選出文物、圖書、檔案13,427箱又64包,分五批先運抵上海,後又運至南京。

1937年,“七七盧溝橋事變”爆發,抗日戰爭全面展開。南遷文物又歷盡艱險,沿三路輾轉遷徙至四川,分儲於巴縣、樂山、峨嵋山等地。日偽占領時期,故宮博物院在北平僅勉強開放。日偽從故宮掠走銅缸、銅炮、銅燈亭計149件,溶毀製造武器。1945年抗日戰爭勝利,北平收復,國民黨政府再度接收故宮博物院,馬衡繼任院長,三處南遷文物復集中於重慶,於1947年運回南京。1947年9月,古物陳列所合併至故宮博物院。

1949年2月,北平解放,故宮博物院由中國人民解放軍北平軍事管制委員會文化接管委員會接管。同年10月1日,中華人民共和國建立,故宮博物院隸屬中央人民政府文化部。 但在中國人民解放軍即將渡江之際,自1948年底至1949年初,南京國民黨政府從南京庫房中挑選出2,972箱文物運往台灣,後於台北市士林外雙溪建立新館,公開對外展出。餘下的大批文物,在1949年以後陸續運回故宮博物院一萬餘箱,但至今還有2,176箱仍封存於南京庫房,委託南京博物院代為保管。

在這場長達十餘年的戰爭期間,由於故宮博物院的工作人員不畏艱難險阻,盡職盡責,南遷文物數量雖巨,卻沒有一件丟失和損傷,故宮人員的精神、事跡,可歌可泣。可又是因為這場戰爭,致使故宮的文物分處異地,博物館也正式分為北京故宮博物院和台北故宮博物院。這份祖國傳統文化之珍藏應是一個整體,而尤與紫禁城建築不可分離,人們相信,終有一日,其終將得以完璧。

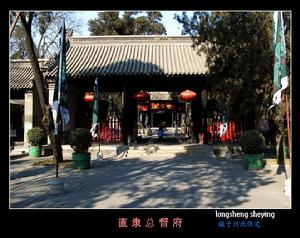

直隸總督署

古城保定的直隸總督署位於河北省保定市裕華路,是清代直隸總督的辦公處所,是直隸省的最高軍政首腦機關,是我國現存的唯一一座最完整的清代省級衙署。這座衙署啟用於雍正七年(1729年),直到清亡後廢止,歷經182年,可謂是清王朝歷史的縮影,歷史內涵十分豐富,有“一座總督衙署,半部清史寫照”之稱。1988年1月被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。

總督府

總督府總督作為朝廷派出的命官,並逐漸形成官制從明代開始。清代定鼎北京以後,總督、巡撫的設定進一步走向制度化,清初有一段曾經是督撫並存。不久,總督由臨時派遣轉為定製,由專管軍務發展到綜理軍民要政,實際已成為地方最高軍事、行政長官。

直隸是天子腳下的畿輔重地,其地位較他省為重。直隸總督經歷了由中央直轄到地方統轄的過渡時期。統兵是總督的專責,直隸總督統兵除了維護地方安全外,還負責保衛京師的重任,因此當時有詩云:“三資輔為政,屏藩衛帝京。”說明朝廷對直隸總督統兵保衛京師格外關注。

從雍正二年(1724年)李維鈞首任直隸總督起,到宣統三年(1911年)張鎮芳署理直隸總督止,187年中共產生直隸總督74人,99任次,有的只任數月,任職5年以上的只有方觀承、周元理、李鴻章、袁世凱等10餘人。其中李鴻章任期最長,他3次受命,先後達28年之久。這種平均不到兩年一任次的頻繁更替,原因除有的總督病故、革職或降調外,還是清朝中央駕馭地方大吏的一種手段。因為朝廷唯恐地方官久居一地,結黨營私,難以控制,認為適當調換可免於此弊。

直隸總督統轄的區域,遠遠大於今河北省的行政區劃,尤其到了晚清,管轄區域達7州104個縣,行政區劃伸展到內蒙古、山東、奉天、山西境內的一部分,南北長2600餘里,東西寬1200餘里。隨著外交、通商、海防事務的增多,清廷又增設了北洋通商大臣和南洋通商大臣,並規定直隸總督兼任北洋通商大臣。晚清興辦近代海軍時,朝廷又命當時的直隸總督李鴻章負責籌建,可見直隸總督在晚清時期起著舉足輕重的作用。

作為封建王朝的重臣,有的直隸總督在任期內也為地方辦了些實事。史料記載,同治年間的曾國藩,曾由奉命督辦直隸、山東、河南三省軍務而正式就任直隸總督。當時的直隸,正值第二次鴉片戰爭之後,到處是一派破敗不堪的景象,滿地災荒,民生凋敝,再加吏治腐敗,武備廢弛,社會秩序極端混亂。曾國藩上任後,一是整頓吏治,減輕民負,嚴令各地“不準於應徵錢糧之外,加派分文”,告誡各級官員要“視民事須如家事”,為民眾“休養生息”創造條件;二是清理獄訟,對長期積壓的各類民刑案件進行了審理,並制定了《直隸清訟事宜十條》;三是治理河道,永定河清淤並加固南北兩堤,一定程度上緩解了水災的發生;四是賑濟災荒,採取了相應的救濟措施。曾氏就任直隸總督雖只有一年多,但其所做所為,卻對當時轄區內的社會穩定和經濟發展起到了重要作用。

直隸總督署的前身可追溯至元代,元代為順天路總管府所在地,明代為保定府署與大寧都司署、參將署,雍正七年(1729年),原來的直隸巡撫升任直隸總督,仍駐節保定,於是在原基礎上重建了總督衙署。清朝滅亡之後,這裡先後為直隸督軍署、直魯豫巡閱使署、河北省人民政府、中共保定市委等機關所在地。直隸總督署嚴格按照清制修建,東西廣約130米,南北深約220米,占地總面積30000平方米。以更道相隔,衙署分為東、中、西三路,主體建在南北向的中軸線上,即中路包括大門、儀門、大堂、二堂、官邸、上房等,並配有左右耳房、廂房等,三開間的黑色大門上方,懸掛雍正皇帝手書“直隸總督部院”匾額,封閉式的格局和威嚴的氣氛給人一種望而生畏的感覺。其它輔助建築等如花廳、幕府院等分列在東西兩路。這些建築均為布瓦頂、小式硬山建築,是一座典型的北方衙署建築群。

直隸總督署大門前對稱的兩根旗桿由民國年間直魯豫巡閱使曹錕初建(復建於1994年),各高33.6米,為全國古建旗桿之最。

總督大堂一般不直接用來審理各類案件,主要是總督舉行隆重賀典和重大政務活動的地方,如承接諭旨、拜發奏折以及對皇帝、太后、皇后生辰吉禮的朝賀等。大堂正中有屏風一座,屏風中間繪有丹頂鶴、海潮和初升的太陽,象徵一品文職大員。屏風上懸掛的“恪恭首牧”匾,為雍正皇帝的親筆御書,是雍正帝御賜直隸總督唐執玉的。大堂明柱上懸掛著醒目的抱柱聯,其中有直隸總督李鴻章70大壽時光緒皇帝及慈禧皇太后所賜的聯匾,分別是:“圭卣恩榮方召望,鼎鍾勛富文年”,橫批:“鈞衡篤祜”;“棟樑華夏資良輔,帶礪山河錫大年”,橫批:“調鼎凝厘”。此外還有曾國藩任直隸總督時所寫的對聯:“長吏多從耕田鑿井而來視民事須如家事;吾曹同講補過盡忠之道凜心箴即是官箴”。大堂東西兩側的廂房,為吏、戶、禮、兵、刑、工六科房,是署內書吏辦公的地方。其對面的戒石坊為一座四柱三頂的木製牌坊。南面書有“公生明”三個紅底金字;北面書有宋代書法家黃庭堅書寫的官場箴規:“爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺。”總督升堂理事,抬眼能見此箴,以示儆戒。

由大堂穿廳而進是二堂,又稱“退思堂”、“思補堂”,主要用於總督接見外地官員和僚屬,舉行一般性禮儀活動以及審理案件。二堂東側為議事廳,是總督上堂後暫時休憩並與幕僚們議事之處;西側稱啟事廳,是書吏們整理案卷,以便總督處理政務的地方。

由二堂向里有花牆相隔,中間有通向內宅官邸及上房的直廊及垂花門。官邸是總督處理日常政務、批閱公文之所;上房則是總督及其眷屬生活居住的地方。平時內宅嚴禁外人進入。總督府東路的主要建築有武成王廟、寅賓館、幕府院、東花廳等;寅賓館主要用來招待貴賓。西路的主要建築有吏舍、馬廄、幕府院及小教場等。

在中國近代史上,直隸總督署曾與不少重要事件直接相關。光緒二十六年(1900年),義和團運動如火如荼,保定是義和團運動的重要中心。同年10月,英、法、德、意四國侵略軍進犯保定,總督署被占領。留守總督署的廷雍等清室官員遵照直隸總督李鴻章“以禮相待”的指令,命直隸守軍撤離省城,任侵略軍燒殺搶掠,然而,侵略者卻在總督署大堂以縱容“拳匪”殺洋人、燒教堂的罪名嫁禍於人,將廷雍、沈家本等清室官員加以審訊,並處以極刑,梟首示眾。外國侵略者端坐於總督署大堂審判中國官員,這在中華民族和直隸總督署的歷史上都是奇恥大辱,也是落後必然挨打的慘痛教訓。

霍州署

大堂

大堂霍州署位於霍州市東大街北側,始建於唐代,占地面積3.85萬平方米,現存古建築為元、明、清古文化遺產。無論其位置選擇、建築規模,還是整體布局、形制設計,均為全國現存同類衙署之冠,是我國目前尚存唯一一座較完整的古代州級署衙。霍州署與故宮博物院、河北保定直隸總督署、河南內鄉縣衙構成了我國從中央到地方的四級古代官文化系列,具有較高的研究、觀賞與保護價值。1996年11月,國務院公布為全國重點文物保護單位。

霍州署

霍州署霍州署相傳為唐尉遲恭的帥府行轅,分中軸線、東、西副線三大建築群。現存建築由南至北分別為:“二龍戲珠”影壁、“古霍名郡”坊、譙樓、丹墀、儀門、甬道、戒石亭、東、西廂房、月台、抱廈、大堂及東、西耳房、二堂、內宅、靜怡軒等。

在全國星羅棋布的人文景觀中,霍州署有著獨特的文化定位。在北京故宮、河北保定直隸總督署、河南內鄉縣衙共同構成從中央到地方的四級古代官府文化體系中,霍州署歷史最為悠久。元代大堂建造年代較故宮早一百多年。其雄偉高大、古樸典雅,結構奇巧,工料俱佳,是元代建築藝術之精品,被我國古建築研究專家梁思成先生稱為“滑稽絕倫的建築獨例”。霍州署的開發開放,對研究古代政治制度、法律制度、官吏及科舉制度等有著非常重要的作用。

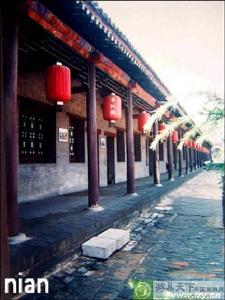

排房

排房霍州署楹聯言簡言賅醒世警人。在中國漫長的封建社會裡,歷代州官把修身立德作為為政之道,書寫在官衙的醒目之處,非常耐人尋味,令人讚譽。值得一提的是,朱鎔基總理推介的官箴“吏不畏嚴,而畏吾廉;民不服吾能,而服吾公,公則民不敢慢,廉則吏不敢欺。公生明,廉生威”就出自明代霍州學正曹端之口。

內鄉縣衙

內鄉縣衙

內鄉縣衙內鄉縣衙近照內鄉縣衙,國家4A級景區,位於河南省南陽市內鄉縣城東大街。據《內鄉縣誌》記載,縣衙始建於元大德八年(1304年),歷經明、清多次維修和擴建,逐漸形成一組規模宏大的官衙式建築群。縣衙座北面南,占地面積8500平方米,中軸線上排列著主體建築大門、大堂、二堂、迎賓廳、三堂,兩側建有庭院和東西賬房等,共6組四合院,85間房屋,均為清代建築。整個縣衙建築,布局對稱、合理、緊湊,主次分明,高低錯落,井然有序,渾然一體,具有我國南北方古建築的文化藝術風格,是迄今全國保存最為完整的古代縣衙,現為全國重點文物保護單位。

進入縣衙,首先映入眼帘是照壁,為青磚浮雕組成的一字型建築群,正中有一個形似麒麟的怪獸,叫“犭貪 ”,主要是警戒官員不要貪贓枉法。照壁對面的牌坊叫“宣化坊”,它面南書“菊潭古治”,面北書“宣化”二字,是知縣每月的初一、十五宣講聖諭,教化百姓的地方。大門面闊三間,明間為百米甬道的過道,東梢間的前半間置喊冤鼓一架,供百姓擊鼓鳴冤之用;西梢間的前半間立有兩通石碑,上面刻著“誣告加三等,越訴笞五十”,更增加了縣衙的嚴肅性。進入大門,就能看到寅賓館、衙神廟、三班院、膳館和國內僅存的清代監獄。過了儀門,是高大壯觀的縣衙大堂,大堂為單檐硬山式建築,建築面積230平方米,堂前有寬闊的月台,堂內雕樑畫棟,彩繪清晰美觀。堂中有一暖閣,為知縣公堂。暖閣兩側分置仗、刀、槍、劍、戟、刑具等,也為知縣審理重大案件、舉行重大典禮的地方。暖閣中間的八卦圖,精緻優美,周圍的三十六隻白鶴栩栩如生,欲展翅飛翔,令遊人留連忘返。兩塊跪石上留下的跪坑格外引人注目,它體現了封建時代的威嚴和等級。大堂前甬道的兩側,東為吏、戶、禮房,西為兵、刑、工房,是舊時衙門的職能辦事機構。大堂東邊為縣丞衙,西邊為主簿衙。穿過屏門,即為二堂,是知縣調解處理一般案件的地方。過二堂就是三堂,是知縣日常辦公的地方,如果辦理的案件涉及機密,即在此審理。另外,在三堂的左右還有一個跨院,稱為東西花廳院,是知縣及其家眷飲食起居的地方。後面有後花園,是知縣休憩娛樂和迴避政事的地方。

縣衙所有建築物前的匾額、楹聯以其語言精煉、內涵豐富而令人讚不絕口,其中最為著名的當屬三堂前的對聯:“得一官不榮,失一官不辱,勿說一官勿用,地方全靠一官;吃百姓之飯,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓。”許多黨政領導看到這副對聯都深有感觸,李鐵映揮筆題寫此聯留存縣衙,朱鎔基對這幅楹聯給予了充分的肯定和高度的讚揚,江澤民在視察河南時,得知此聯,引起了特別注意,要求中央辦公廳核查此聯來自何時何地,出自何人之手。可見此聯已成為警世名言。

內鄉縣衙現位於伏牛山南麓南陽盆地西沿(河南省南陽內鄉縣城東大街中段北側),坐北面南。

內鄉縣衙歷史

內鄉縣衙始建於元朝大德八年(公元1304年),古稱菊潭古治。現存建築為清光緒二十年(公元1894年),由欽加同知銜正五品官章炳濤主持建設,占地27,000平方米,廳堂房舍260餘間[1]。是我國目前保存最完好的封建社會縣級官署衙門,全國重點文物保護單位。

大堂

大堂縣衙坐北朝南,存房屋98間,建築面積2704平方米,有大門3間,大堂面闊5間。木製構件上全部有花鳥彩繪,姿態各異,栩栩如生。柱上嵌木聯一副:“欺人如欺天毋自欺也;負民即負國何忍負之。”大堂中間懸掛“內鄉縣正堂”金字大匾,匾額下為知縣審案暖閣,閣正面立一海水朝屏風,上掛“明鏡高懸”金字匾額。三尺法桌放在暖閣內木製的高台上,桌上置文房四寶和令箭筒,桌後放一把太師椅,其左為令箭架,右有黑摺扇。暖閣前左右鋪兩塊青石,左為原告席,右為被告席。

大堂兩側有議事廳,大堂後側有平房兩間,為衙皂房。過衙皂房即至重光門,門上懸掛“天理國法人情”金字匾額。迴廊式的走廊,圍繞兩側配房,過重光門,兩側有重檐雙迴廊配房,正面為琴房,面闊5間。堂後院落兩側有配房,前後檐下皆有迴廊,正面為迎賓廳。出迎賓廳又一進院落,正面為三堂,左右為迴廊式配房。

三堂兩側有東西花廳院,為眷屬宅院。三堂後為後花園,已毀。衙內院落開闊幽靜,氣氛肅穆。院中現有一元代桂花樹,樹高9米,枝葉繁茂,另有一株南天竹,四季常青。這座縣衙是我國保存最好的古代衙署。

內鄉縣建築群具有獨特的建築風格。它在整體布局上嚴格按照清代地方官署規制,表現了“坐北朝南、左文右武、前朝後寢、獄房居南”的傳統禮制思想。同時,內鄉縣衙受主持建設者、浙江紹興籍正五品縣令章炳燾的影響,整個建築群融長江南北風格於一體,規模宏大,布局嚴謹,深邃森嚴,變幻無窮。

內鄉縣衙是中國封建社會縣級政權衙門的實物標本和歷史見證,是一座十分珍貴的文史資料庫。

內鄉縣衙簡介

上已經開旂16個實物展廳和衙門文藝表演,更加系統地揭示了衙門文化的豐富內涵。1994年以來,黨和國家許多領導人視察內鄉縣衙,大批的科學家和外國友人經常到內鄉縣衙參觀考察,2000年10月,內鄉縣衙被列入中國四大古代官衙國際旅遊專線。

內鄉縣衙是我國目前唯一保存最完整的封建時代縣級官署衙門。為國內第一座衙門博物館,全國重點文物保護單位,享有“龍頭在北京,龍尾在內鄉”、“北有故宮,南有縣衙”、“一座內鄉衙,半部官文化”的美譽。

內鄉縣衙之所以能享譽全國,得益於她博大精深的文化底蘊,其中較重要的是它豐富的陳列展覽。在中軸線大堂、二堂、三堂及東西花廳等主體建築搞復原陳列,再現古老縣衙的真實面目和威嚴氣勢,以及佐貳官、書吏師爺辦理公務、審理案件和家眷生活起居的真實場面;在東西輔線建築內圍繞縣衙內容搞輔助性陳列,主要用實物和文字版面展示和介紹有關衙門文化知識。目前,縣衙的單體陳列達到42個,展出面積達5400平方米,從不同角度演繹了縣衙凝重深厚的文化底蘊。

她豐富的文化內涵也從眾多的楹聯上得以展現。如大堂楹聯:欺人如欺天毋自欺也,負民即負國何忍負之。二堂屏門“天理、國法、人情”匾額等都是非常精彩的。其中最為世人喜愛和稱讚的,是康熙十九年知縣高以永撰寫的:“得一官不榮,失一官不辱,勿說一官無用,地方全靠一官;吃百姓之飯,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓”。楹聯以樸素的語言揭示了官與民、榮與辱、得與失的辨證關係,得到朱 基的高度讚揚,江澤民在視察河南南陽時得知這副對聯也給予極高的評價。這些楹聯對於我們研究封建社會的吏治情況,了解各級官吏的思想道德,豐富封建社會衙門文化研究內容,都具有較高的借鑑作用。

內鄉縣衙始建於元朝大德八年,距今已經有700年的歷史,現存建築大部分為清光緒二十年,知縣章炳濤主持建設,占地2萬多平方米,有廳堂廨舍260餘間,其建築由中軸線及東西輔線組成。整個建築群嚴格按照清代官衙監製和堪輿學說而建,體現了古代地方衙署座北面南、左文右武、前衙後邸、監獄居南的傳統禮制思想,建築布局與《明史》、《清會典》所記載的建築規制完全相符,是封建社會縣級衙門珍貴的歷史標本。

黨和國家領導人的大力支持,曾多次指出要切實保護好這一難得一見的歷史標本,十餘個國家的專家學者、海外華人等國內外遊客大批湧向內鄉,使其名聲大振。

“北京游故宮,內鄉覽縣衙”。內鄉以其唯一而獨特的優勢,珍貴的歷史價值,豐富的文化內涵,封建時代地方官衙完備的建築規制和南北交融的建築風格,含意深刻的匾聯內容,高雅莊重的文藝表演,成為鑲嵌在中州大地上的一顆璀璨的明珠。

她是歷史的見證,是人間史鑑,是實物標本,是一座珍貴的文史資料庫。縣衙以其特有的歷史、藝術、科學價值,自身的魅力和獨特的風格,吸引了大批中外遊客,被譽為“中華大地絕無僅有的歷史標本”。

內鄉縣衙導遊詞

朋友們:

接下來要帶大家去參觀的是,位於南陽的中國四大古衙之一的內鄉縣衙,去看看古代的縣衙是什麼樣的布局。

內鄉縣衙是我國目前保存最完整的封建朝代縣級官府衙門,始建於元朝大德八年,現存建築為清朝光緒二十年所建,自1984年對外開放以來,縣衙以其特有的歷史、科學、藝術價值和自身魅力吸引了大批黨政領導和中外遊客,享有“龍頭在北京,龍尾在內鄉”的美稱。1996年11月被公布為第四批國家重點文物保護單位。

縣衙的首部建築叫照壁,為青磚浮雕組成的一字形建築物。照壁的正中在一個形似麒麟的怪獸,“貪”,這是一種神話傳說中的貪婪之獸,傳說它能吞下金銀財寶,從畫上可以看到它的腳下和四周儘是寶物,但它並不滿足,張著血盆大口,妄圖吞吃天上的太陽,結果卻落了個粉身碎骨,葬身懸崖的可悲下場,照壁繪是明太祖朱元璋的首創,主要是警戒官員不要貪贓枉法。

照壁對面的牌坊叫“宣化坊”,它的南面書“菊潭古治”,北面書“宣化”二字,是知縣每月的初一、十五宣講聖諭、教化百姓的地方。

大門面闊三間,明間為過道,東梢間的前半間置“喊冤鼓”一架,供百姓擊鼓鳴冤之用;西梢間的前半間立有兩通石碑,上面刻有“誣告加三等,越訴笞五十”,更增加了縣衙的嚴肅性。大門是門子打更報時、監管進出人員的第一道防衛之門。我們進大門後,現在看到東邊的建築叫寅賓館、衙神廟、三班院,西邊建築是膳館和國內僅存的清代監獄。從大門到大堂百米甬道的中央有道門,叫儀門,是官府的第二道門。中間的大門過去時常不開,只在新官到任的第一天或迎接州、府官員時才可打開;儀門東西兩邊還各有一個小門,東邊的門叫生門,過去時常開著,供人們的日常出入,西邊的門叫“死門”,又叫鬼門,當犯人被判處死刑之後,從西門拉出去行刑,所以舊時處決犯人叫走西門或上西天。

現在我們過了儀門,你能看到的這座高大壯觀的建築特就是縣衙的大堂了。大堂前甬道的兩側,東為吏、戶、禮房,西為兵、刑、工房。六房是舊時衙門的職能機構。大堂東邊的建築為縣衙,西邊的建築為主簿衙、縣丞、主簿分別為八品和九品。大堂是知縣發布命令、舉行重大典禮和公開審理大案、要案的地方。

堂梢的抱柱聯是清代的御史魏向撰:欺人如欺天毋自欺也,負民如負國何忍負之。堂中央的設施叫“曖閣”,是專為知縣審案設的公堂,曖閣的正中放著三尺公案,上面放著審案用的文房四寶和紅綠頭簽。綠頭簽是捕簽,用來捕人的;紅頭簽是刑簽,下令動刑的。正面屏風上繪“海水潮日圖”寓意為官者要明如日月,清似海水。圖上的飛鳥叫“白鷳鳥“,是正五品官的標誌,過去一般的縣設的是七品縣令,不設曖閣,而內鄉過去統管的轄區較大,包括現在的西峽全境、淅川東南的部分鄉鎮,所以在內鄉縣衙為五品官者不乏其人。清代的知縣審案的時候,由東側走上曖閣,然後原被告才能被帶上來,跪在堂前的跪石上,東邊正方形為原告石,西邊長方形為被告石,因為在有的案件中涉及有同案犯,所以這裡的被告石比原告石長一些。

大堂後為門子房。守衛門子房的人叫“門子”,是由知縣的親屬或新近的人擔當,實際上他們是官員手足耳目的延伸,是官與民信息溝通的惟一途徑。對老百姓來說,不論是告狀還是辦事,最先接觸的就是衙門裡看門的門子,於是他們中的一些奸滑者便利用職務之便索取賄賂,時間一長,“門子”逐漸變成了“門路”的意思。現在人們常說的“走門子”、“走門路”之類的就是從這裡演變過來的。

門子房後有一屏門,我們穿過屏門,進入二堂,這裡是知縣調解處理一般案件的地方。堂梢抱柱聯:“法行無親令行無故,賞疑唯重罰疑輕”這是要求為官者即要做到法律面前親疏平等,又要做到對證據不足存疑問者慎重對待,從輕發落,避免冤枉好人。這副對聯用到“親、故、重、輕”四個字,真實地反映了封建時代為官者的執法思想,平仄順暢,恩威並施。大家看,二堂正中懸一匾額“琴治堂”,這裡的“琴治”是引用了《呂氏春秋》中的一個典故,說的是宓子踐在任單父縣令時,身不下堂,鳴琴而治,輕輕鬆鬆地把單父治理得井井有條。後任縣令巫馬期卻奔波於民間,凡事都要親自去做,他便去問宓子踐這其中的緣故。宓子踐就告訴他說,我是重於用人,你是重於出力,用人者安逸,出力者當然勞累,後來的人們就用“琴治”來比喻鳴琴而治,以此來稱頌為官者知人善任、政簡事輕。後來的地方官們為顯示自己的聰明才智和用人之道能夠與宓子踐相比,就把二堂稱為“琴治堂”二堂靠牆放置的是型具。東側放笞杖,即打板子時用的竹板子。西側有夾棍。拶子是清朝時審訊女犯專夾手指的型具。夾棍這種型具始於宋代,俗稱“三木之刑”,專夾小腿,適用於一些證據確鑿卻拒不吐實情的男性案犯。

現在我們來到的是夫子院,就是師爺辦公的地方。過去的師爺是由主人自己聘請或從家鄉帶來,主張“言從則留,言不從則去”,他與主人之間是非常親密而平等的賓主或朋友關係,屬知縣慕僚,幫助知縣參政議事,大多是一些有知識、有才華的人,所以包括知縣在內都尊稱他們為“老夫子”,而他們辦公的院子就稱為夫子院了。院內有一棵元代的桂花樹,至今已有700年的歷史了。桂花樹的旁邊,有一棵枝繁葉茂的南天竺,取“竺”和“桂”的諧音為主貴,意為一般的庶民百姓不能輕易進來,只有達官貴人方可到此。

三堂是知縣日常辦公的地方,如果案件涉及機密的話,也是在這裡審理。另外,在三堂的左右還有一個跨院,稱為東西花廳院,是其家眷飲食起居的地方。後面有後花園,是供其賞心悅目和迴避政事的地方。內必縣衙所有的建築物前的匾額、楹聯以其語言精練、內涵豐富而令人讚不絕口,其中最為著名的當屬三堂前的這幅對聯:得一官不榮,失一官不辱,勿說一官勿用,地方全靠一官,自己也是百姓“這副對聯是清康熙十九年內鄉知縣高以永自撰。作者身為地方官,能自覺與百姓一等,視百姓為衣食父母,的確難能可貴。許多領導看到這副對聯也都深有感觸,中共中央政治局常委李鐵映揮筆題寫此聯作為縣衙存念,國務院總理朱鎔基在視察內鄉縣衙時對這副楹聯所闡明的官與民的辨證關係給予了充分的肯定和高度贊楊。江澤民總書記在視察河南時,聽取了南陽市領導的工作匯報,由於在工作匯報中引用到了此聯,立即引起了江總書記的注意,要求中央辦公廳核查此聯來自何時何地,出自何人之手。由此可見,這副對聯的歷史和現實意義,可謂警世名言,絕無僅有。

進入新世紀以來,內鄉縣走出河南,與北京故宮、河北保定直隸總督署,山西霍州署聯手推出了“中國四大古衙國際旅遊專線“,隨著這一國際專線的開通,海內外將通過內鄉縣衙了解內鄉。

內鄉縣衙對聯

欺人如欺天,毋自欺也;負民即負國,何忍負之。 大堂的楹聯

法行無親,令行無故;賞疑唯重,罰疑唯輕。 二堂的楹聯

得一官不榮,失一官不辱,勿說一官無用,地方全靠一官;

吃百姓之飯,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓。三堂的楹聯

為政不在言多,須息息從省身克己而出;

當官務持大體,思事事皆民生國計所關。刑錢夫子院楹聯

寬一分,民多受一分賜;取一文,官不值一文錢。(縣丞衙大門對聯)

與百姓有緣,才來此地;期寸心無愧,不鄙斯民。(主簿衙大門對聯)

治菊潭,一柱擎天頭勢重;愛酈民,十年踏地腳跟牢。(大門對聯)

欺人如欺天,毋自欺也;負民即負國,何忍負之。(大堂對聯)

法規有度天心順;官吏無私民意安。(典吏衙大廳對聯)

報國當存清政志為民可效廉明臣。(典吏衙正廳對聯)

按律量刑昭天理;依法治罪摒私情。(刑房)

法行無親,令行無故賞疑唯重,罰疑唯輕。(二堂)

法規有度天心順;官吏無私民意安。(典吏衙大門)

報國當存清政志;為民可效廉明臣。(典吏衙正廳)

選官擢吏賢而舉;考政核績廉以衡。(吏房)

編戶方田勤並慎;征賦斂財公亦平。(戶房)

倡禮興學崇孔孟;制章定典尚蕭曹。(禮房)

厲兵秣馬備不懈;枕戈待旦防未然。(兵房)

鳩工庀材精營選;通路開渠細耕耘。(工房)