中國古代鑽探技術

正文

中國古代鑽探技術始自鑽鑿井鹽。井鹽鑽探 按照生產技術發展水平,井鹽鑽探大體經歷了3個階段:

① 大口淺井階段(公元前 3~11世紀)。口徑大到二三十丈(古長度單位),井身淺,每挖一井投入幾百人,鑿挖工具都是鏟鋤等農用工具。自秦漢至南北朝,鑿挖的都是上土下石的裸眼井;南北朝至五代,始用木製井筒護壁。

② 鑽探形成階段(1041~1368)。亦稱卓筒井階段。口徑小,一般如碗大(5~9寸),深度自幾十丈到百餘丈。到北宋仁宗慶曆、皇祐(1041~1054)年間已形成較完善的人力衝擊式鑽井技術。當時共有鹽井728口,到南宋紹興二年(1132)達到4900餘口。鑽頭為鐵質圜刃銼,吸鹵筒和卓筒(即套管)為鑿通節隔的楠竹。這是中國古代鑽探技術的形成階段,也是中國古代深井衝擊式鑽井技術逐漸傳入西方的時期(約11世紀)。

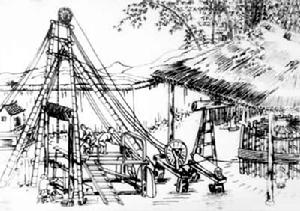

③ 深井發展階段(1369~1911)。明宋應星著《天工開物》(1637)對鑽井工藝有詳細的敘述,鑿井、打撈、治井工具形式多樣。鑽井工序分為6道:選擇井位和初開井口;下石圈(下石制導管);銼大口;制木竹(制套管);下木竹(下木或竹套管);鑽小口(圖1)和見功(鑽小井眼和完井)。

中國古代鑽探技術

中國古代鑽探技術 中國古代鑽探技術

中國古代鑽探技術 中國古代鑽探技術

中國古代鑽探技術參考書目

周國榮編:《中國鑽探發展簡史》,地質出版社,北京,1982。