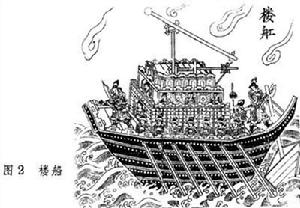

發展與演變 大約7000年前,中國的先民已經開始了水上活動。商朝的甲骨文中已經明確地記載了水上活動,至周朝已有水戰的記錄,但舟師和戰船的制度不詳。據《左傳》記載:魯襄公二十四年(公元前549)“楚子為舟師以伐吳……無功而還”。魯昭公十七年(公元前525),吳伐楚戰於長岸(今安徽當塗西南),楚師敗吳,獲吳王乘舟“余皇”,吳復襲楚師,取“余皇”去。說明春秋時期各諸侯國乘船作戰已很頻繁。魯哀公十年(公元前485),吳“徐承帥舟師將自海入齊”(《左傳》),這是歷史上有記載的中國舟師第一次海上軍事行動。這一時期的舟師已有相當規模。吳越之戰,越軍4.9萬人中有習流2000人。後來,越舟師出海北上攻齊有戈船300艘,死士8000人。戰艦的種類及形制已相當齊備。當時比較大的戰船為“大翼”,長12丈(約合24米),寬1丈6尺(約合3.2米),可容戰士20餘人,槳手50人。河南省汲縣山彪鎮出土的戰國水陸攻戰紋銅鑒,形象地描繪了當時駕船作戰的情景。從圖中可以看出,戰船是槳船,分上下兩層,上層為戰士,下層為槳手(圖1)。

進入明清時期以後,中國古代戰船的發展有兩個顯著的特點,一是隋唐五代兩宋時期多用於錘擊敵船的拍竿已經消失,而改以戰船本身犁沉敵船,這說明船舶製造和駕駛技術的進步;二是從明初起,戰船上配備了火炮。

宋朝的海舟以福建船為上,明朝的海舟則以舟山的烏艚船為首,而浙直間多用沙船御倭,後來用沙船、福倉船和東莞船守舟山。大號福船勢雄力大,便於沖犁敵船,即所謂斗船力不鬥人力。大福船柁樓三重,底尖上闊,首尾高昂,能容百人,福船的形制規格最稱完備。廣船主骨架用鐵力木製成,堅固性勝過福船,但鐵力木難得,維修不便,後來游擊將軍侯國弼加以改進,底用廣船式,上用福船面。明朝在江浙一帶作戰時往往使用兩頭尖的鷹船先行,它行駛敏捷,進退裕如;沙船隨進,戰無不勝。尤其是浙江的十櫓蒼山船,原是太平縣漁船,曾在抗倭戰爭中發揮重大作用,號稱“蒼山鐵”。後來戰場南移又多用福船禦敵。嘉靖四十年(1561)的寧台溫之捷, 戚繼光 、胡震等所部戰船近戰倭船,犁沉敵船10餘艘,燒殘敵船 5艘。從這一戰例中可見當時明軍的戰艦占有較大的優勢,艦船結構強度和航行速度均優於敵艦。明朝還製造了兩頭有舵、進退神速的“兩頭船”,以及特種戰船聯環舟和子母舟。聯環舟船體長 4丈(約合12.4米),分為兩截,前截占1/3,裝載爆炸火器,後截占2/3,乘戰士。衝撞敵船時,舟首倒鉤釘牢敵船,火器爆炸後與敵船同毀。撞擊時,聯結前後截的鐵環自解,後截得以在爆炸前回駛(圖4)。子母舟長3丈5尺(約合11米),前2丈是艦船,後1丈5尺只有兩舷側幫板,腹內空虛,藏一子舟,母船發火與敵船並焚,軍士可駕子舟回營。

性能與裝備 戰國時期,船名有大翼、小翼、突冒等名稱,已體現出當時人們對於戰船快速性的關注。到漢朝,人們對船型與船舶性能的關係已有一定的認識,作出了狹而長的船速度高,短而寬的船穩定性好的科學描述。為追求船舶的快速性,出現了效率較高的推進工具櫓,俗稱“一櫓三槳”。在同一時期,對於風力的使用也有較大的進展。到三國時期已有3帆、4帆以至7帆,各帆交錯布置以提高風帆效率。一般用縱帆,能根據風向隨時調整張帆的角度。以竹竿維布帆,重量大,起落迅捷。車船的出現標誌著古代人力推進船舶快速性的最高水平。到了宋朝,車船進一步發展。據文獻記載,唐朝的海鶻船頭低尾高、前大後小,兩舷置浮板形如鶻翼,穩定性好,不易傾側,這是最早的船舶穩定性裝置的記載;而降低船舶重心以增加船舶穩定性的記載則更早。中國古代戰船適航性能的發展雖然較晚,但其發展速度卻較快。如沙船就已具有較好的適航性能,它在逆風逆流的情況下也能航行。中國古代有不少船型都能適應不同的自然環境和惡劣的氣象條件,而自宋迄清許多綜合性船型的出現,也表明人們對不斷改進船舶適航性能所作的努力。

中國古代戰船上武器裝備的發展,是以中型和輕型武器為主的。在交戰時,遠則用 弓 、 弩 ,接舷戰用 刀 、槍。將士兵卒各備有長短兵器。有的戰船還裝設有拍竿,用以錘擊敵船。戰船多設有戰棚或女牆(仿照城牆式樣,有雉堞甚至開四門)或用牛皮蒙在木板上,或釘竹片,作為防護裝置。無女牆的戰船,戰鬥時在左右舷懸掛罟網,以防敵人跳幫。船上還備有:若干小鏢,可在30步(約46.2米)內投擲擊敵;較重的犁頭鏢,在刁斗上下投可以擊殺敵人和洞穿敵船體;撩鉤用以鉤搭敵船;勾鐮用以勾船割繚繩。在很早就已使用燃燒性火箭,主要是焚敵篷帆,使敵船不能行動。

宋朝以後,戰船又備有火藥桶,投中敵舟能使全舟盡焚。戰船上也有使用二級火箭“火龍出水”(見 中國古代火箭 )等火器作戰的。明朝有許多裝備 火銃 的快艇,如“蜈蚣船”及“火龍船”等,後者兩舷暗伏火器百餘件,一船足抵常備戰船10艘之用,可見戰船裝備火器後威力大增。清初,李長庚在福建造霆船30艘,配 火炮 400門,以備海戰。一般大型戰船配備火炮17~18門,中型戰船配備火炮12~14門,小型戰船配備火炮4~8門。內河戰船也先後配備火炮,但較小。長江水師的長龍船設1000斤頭炮2門,700斤邊炮4門。舢板船則設800斤頭炮1門,700斤梢炮1門,50斤邊炮2門。