概述

地大物博的中國,歷史文化源遠流長。在漫長的歷史畫卷中,留下了許許多多出名的關隘。有歷代兵家必爭之地的,也有歷來交通衝要之地的。久而久之,形成了而今的中國十大名關。

山海關

1、山海關:山海關位於河北省秦皇島東北15公里處,因位於山海之間而得名。這是東北與華北相接的咽喉要衝,是萬里長城起點的第一道雄關,號稱“天下第一關”。

山海關

山海關武勝關

2、武勝關:武勝關位於河南省與湖北省交界的大別山脈的雞公山下,它與平靖關,妨里關合稱“義陽三關”,是歷代兵家必爭之地。有“關中之關”的美譽。

武勝關位於今河南省信陽市雞公山區南35公里,河南、湖北兩省交界處。南鎖鄂州,北屏中原,扼控南北交通咽喉。武勝關古稱大隧隘道(一說直轅隘道)。南

武勝關

武勝關朝齊稱武陽關。唐稱禮山關,後復稱武陽關。清始稱武勝關。與東之九里關,西之平靖關,合稱義陽(今信陽)三關。武勝關地處險□,附近山巒交錯,群峰環結,關城以山為障,鑿山成隘,古以 “車不能方軌,馬不能並騎”形容其險。歷來為南北抗衡之地,行師必由之道。南北朝時期,梁、魏為取得關隘要道的控制權,曾在三關相持,反覆爭奪數十年。南宋開慶元年(1259),忽必烈率軍渡淮河,攻大勝關,宋軍憑關據守,攻不得克,後因戍兵棄關南逃,方越關南下直取武昌(今湖北鄂州),逼南宋求和,結“鄂州之盟”。今有京廣鐵路經此。

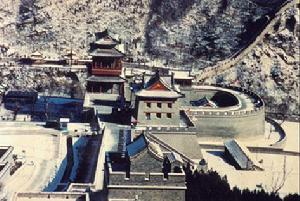

友誼關

3、友誼關:友誼關位於廣西憑樣市西南18公里處,原名鎮南關,附近是崇山峻岭,關藏山谷深處,為西南邊防的重鎮。

友誼關

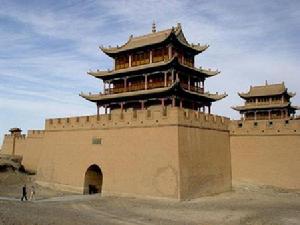

友誼關嘉峪關

4、嘉峪關:嘉峪關是舉世聞名的萬里長城西端的重要關隘,它位於甘肅嘉峪關市,古稱“天下雄關。嘉峪關位於甘肅嘉峪關市向西5公里處,是明長城西端的第一重關,

嘉峪關

嘉峪關程度最為完好的一座古代軍事城堡,是明朝及其後期各代,長城沿線的重要軍事要塞,素有“中外鉅防”、“河西第一隘口”之稱。 嘉峪關,萬里長城的西部終點,也是"絲綢之路"重要關卡,地處甘肅省河西走廊中部,嘉峪關市西南隅祁連山脈嘉峪山 ,嘉峪關

雁門關

5、雁門關:雁門關位於山西省代縣縣城西北的雁門山腰,歷朝歷代都是拱衛京都,屏保中原的兵家重地。雁門關又名西陘關,位於中國山西省忻州市代縣縣城以北約20公里處的

雁門關

雁門關紫荊關

6、紫荊關:紫荊關位於河北省紫荊嶺上,是內長城的重要隘口之一,因位於居庸關和倒馬關之間,明代時合稱它們“內三關”,是由河北平原進入太行山區的要口。

紫荊關

紫荊關紫荊關位於易縣城西北45公里的紫荊嶺上,關城東為萬仞山,千嶺聳立,峭壁懸崖;城西有犀牛山,蜿蜒向西,與盤石口相接;城北為拒馬河,谷寬坡陡,浪高水急;城南是黃土嶺,背千山萬壑,層巒疊嶂。紫荊關城就建在這依坡傍水、兩山相夾的盆地內。四周形成天然屏障,是內長城的重要關隘之一。古人對其地勢和軍事地位有一段形象描述:“南阻盤道之峻,北負拒馬之淵,近似浮圖為門戶,遠以宣大為藩籬。一關雄距於中,群險疵於外,規模壯麗,屹然為畿輔保障。”紫荊關位於居庸、倒馬二關之間,號稱“內三關”。

娘子關

7、娘子關:娘子關位於山西平定縣和河北省的交界處,是出入山西省的咽喉之地。唐朝初年,高祖李淵的三女兒平陽公主曾率兵鎮守此地,因而得名“娘子關”。娘子關是長城的著名關隘,有萬里長城第九關之稱,為歷代兵家必爭之地。現存關城為明嘉靖二十年(1542)所建。古城堡依山

娘子關

娘子關有關門兩座。東門為一般磚券城門,額題“直隸娘子關”,上有平台城保,似為檢閱兵士和瞭望敵情之用。南門危樓高聳,氣宇軒昂,堅厚固實,青石築砌。城門上“宿將樓”巍然屹立,相傳為平陽公主聚將禦敵之所。門洞上額書“京畿藩屏”四字,展示了娘子關的重要性。關城東南側長城依綿山蜿蜒,巍峨挺拔。城西有桃河水環繞,終年不息。險山、河谷、長城為晉冀間築起一道天然屏障。另有承天寨、老君洞、妒女們、烽火台、點將台、洗臉盆、避暑樓等十多處景點,傳說為當年平陽公主駐防時所建。

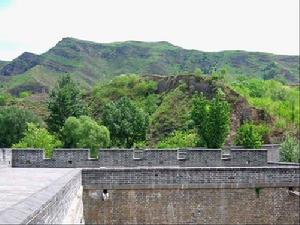

居庸關

8、居庸關:居庸關始建秦代,位於北京市昌平區,是長城險要關口之一,這裡有昔日著名的燕京八景之一的“居庸疊翠”。其在距北京市區50餘公里外的昌平區境內。居庸關得名,始自秦代,相傳秦始皇修築長城時,將囚犯、士卒和強征來的民夫徙居於此,取"徙居庸徒"之意。漢代沿稱居庸關,三國時代名西關,北齊時改納款關,唐代有居庸關、薊門關、軍都關等名稱。

居庸關

居庸關早在春秋戰國時代,燕國就要扼控此口。漢朝時,居庸關城已頗具規模。南北朝時,關城建築又與長城連在一起。此後歷唐、遼、金、元數朝,居庸峽谷都有關城之設。

歷史上又稱蠮螉塞、軍都關。蠮螉,即土蜂又稱細腰蜂,關上築土室以候望﹐如蠮螉之掇土為房﹐故名。

成吉思汗時滅金即入此關。現存關城,始建於明洪武元年(公元1368年),系大將軍徐達、副將軍常遇春規劃創建,明景泰初年(公元1450-1454年)及其後又屢經繕治。城垣東達翠屏山脊,西駛金櫃山巔,周長4000餘米,南北月城及城樓、敵樓等配套設施齊備。關城內外還有衙署、廟宇、儒學等各種相關建築設施。

清末以後,居庸關關城建築逐漸荒廢,但雄偉的關城及眾多的歷史遺蹟,卻為人們了解中國古代軍事文化敞開了一個視窗。

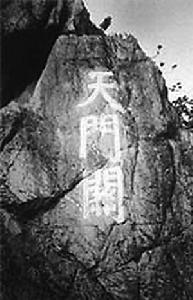

鬼門關

9、鬼門關:在今廣西北流市城西5.5公里處,與玉林市交界。其兩側為海拔170多米的泥盆系灰岩形成之峰林,中為10多米寬的隘口,雙峰對峙,中成關門,形勢險要。其間闊30步,俗號鬼門關。鬼門關古代為通往欽、廉、雷、瓊和交趾五地的交通衝要,也是中原通往交趾的必經之路。漢伏波將軍馬援征交趾時經此勒石,一今尚存殘竭。因為此處過多瘴疫,去得者難得生還,故此稱為“鬼門關”。諺云:“鬼門關,十人去,九不還。”唐宋詩人遷謫蠻荒,經此而死者迭相踵接。漢代,明洪武年間改名桂門關,宣德四年(1429年)改名天門關。

北流鬼門關

北流鬼門關 北流鬼門關,又名天門關。

北流鬼門關,又名天門關。明代徐霞客在《粵西遊日記》中寫道:“北流縣西十里為鬼門關,東十里為勾漏山,二石山分支聳秀,東西對列,而鬼門顛崖遂谷,雙峰夾立,路過其中,勝與勾漏實相伯仲。予自橫林北望即奇之,不知為鬼門也,至縣始悟已從東南越入之過,以不及經其下為恨。”

劍門關

10、劍門關:劍門關位於四川省劍閣縣的劍門山上,距離四川省劍閣縣城南15公里。其形同利劍,高連霄漢、峭壁中斷處,兩山對峙,有如兩扇門。

劍門關

劍門關