詞語釋義

《道德經》:“以其不爭,故天下莫能與之爭”

《雲笈七籤·七部語要》引《妙真經》軼文:“太上曰:天之道,利而不害;聖人之道,為而不爭。故與時爭之者昌,與人爭之者亡。是以有兵甲而無所陳之,以其不爭。夫不祥者,人之所不爭。垢辱者,人之所不欲。能受人所不欲,則足矣。得人所不爭,則寧矣。”

清-揭暄《兵經百言》:“戰者爭事也,兵爭交,將爭謀,將將爭機。夫人而知之,不爭力而爭心,不爭人而爭己。夫人而知之,不爭事而爭道,不爭功而爭無功。無功之功,乃為至功;不爭之爭,乃為善爭。”

林語堂《風聲鶴唳》:“不爭,乃大爭。不爭,則天下人與之不爭。”

《老子》中闡述的哲學思想

最簡單的解釋,不與人爭,不與己爭,不與命爭,從哲學上簡單的講就是宿命論,《老子》中闡述的很多哲學思想,也是宿命論的一種。

不爭在《老子》中共出現8次,分布在7章之中, 其中第八章出現2次。現在就按 《老子》 通行本的章次逐一作簡要分析。

第三章:不上賢,使民不爭

帛書甲乙本、景龍碑、敦煌本、遂州碑及《淮南子》所引如是;王弼本等古本上作尚,為不尚賢,使民不爭。河上公注曰:賢,謂世俗之賢,離道行權,去質為文也。不尚者,不貴之以祿,不尊之以官也。《淮南子#齊俗訓》釋曰:故老子曰-不上賢。者,言不致魚於木,沉鳥於淵。使民不爭的民字,遂州碑作人。這或許是《老子》的古貌,因為普通民眾是不可能被尊之以官、貴之以祿的。根據以上的注釋,不上賢,使民不爭的意思是說,不要把離道行權,去質為文的世俗賢人( 指那些只懂仁義禮樂,對道一竅不通,違道而行的人)推到高位上去,以免使那些世俗賢人爭名逐位。這裡體現了老子主張依道治國的思想。即使不強調這一層意思,爭與不爭也只是涉及統治階級內部是否鼓勵爭名逐位的問題,這與被侵略被壓迫不反抗相去甚遠。

第八章

(1):水善利萬物而不爭

這裡不爭的前提是善利萬物。顯然,老子是以水為喻,要人們特別是侯王等統治者學習水的高尚品質,不與人爭位、不與民爭利。因而這裡說的不爭是值得褒揚的行為。

(2):夫唯不爭,故無尤

在此句之上,有居善地,心善淵,予善仁,言善信,政善治,事善能,動善時一段話。顯然,這段文字是對上善涵義的具體揭示。上善之人是絕不會與人爭名、與民爭利的。因而夫唯不爭,故無尤,意思是說,正因為上善之人具有這種不爭的美德啊,所以就沒有過失,不積怨咎。這也是老子為侯王等統治者提供仿效的楷模。這種意義上的不爭顯然也不應受到責難。

第二十二章:夫唯不爭,故天下莫能與之爭

在這句話之前是:是以聖人執-一。以為天下式。不自是故明;不自見故彰;不自伐故有功;不自矜故長。顯然,它是在不自是、不自見、不自伐、不自矜的基礎上講的。因而這裡的不爭是一種高風亮節而值得發揚的行為。正因為有這種不爭的品格和行為,所以,天下人沒有誰能與其爭得高位。這當然只能在社會風氣極為理想的情況下方有可能。老子這些話也是用以勸導侯王等統治者的。

第六十六章:以其不爭,故天下莫能與之爭

在此句話的前面是:是以聖人之在民上也,必以其言下之;之在民前也,必以其身後之。故聖人處上而民不重,處前而民不害。是以天下樂推而不厭。這裡是說,聖人總是謙虛自守,而又努力減輕人民的負擔,對人民的正常生產和生活不加干預,所以天下樂推而不厭。可見,這裡的不爭是說聖人無意於去爭君位,但因自己的思想和行為深得民心,人民民眾自然就樂意將其推舉上去。顯然,這種不爭也是值得稱道的。

第六十八章:是謂不爭之德

其上是:古之善為士者,不武;善戰者,不怒;善勝敵者,不與。古之善為士者,不武 是說,古代善於作軍隊將帥的,不妄逞勇武;善戰者,不怒是說,善於指揮作戰的,不被敵人所激怒;善勝敵者,不與是說,善於克敵制勝的,力避與敵正面交鋒(即力求不戰而勝)。這裡的不爭是在不逞勇武、不被敵人激怒、力避與敵正面交鋒的意義上講的。這種情況下的不爭是明智的。

第七十三章:天之道,不爭而善勝

天之道指自然界運行的根本規律。這句話的意思是說,自然界的法則啊,雖然不與他物競爭,卻總能穩操勝券。顯然,這是一種擬人化的寫法。在老子看來,作為自然規律的天道,它的運行不是人的有意識、有目的的行為,而是自然而然地進行的,所以不可能發生失誤。因此,這裡說的不爭,不是反對人類社會中的生產鬥爭、階級鬥爭、思想鬥爭、社會政治鬥爭等。

第八十一章:聖人之道,為而不爭

這裡老子將為 和不爭 區別開來了。聯繫上文,為是指聖人無積,既以為人和既以與人。既以為人是說一切為了他人,既以與人是說將自己的一切無私地給予他人。聖人正是在這種意義上不爭的。應當說,為就包含著鬥爭的意思,包括與天斗、與地斗、與人斗,但聖人的這種斗,都是為了無私奉獻於他人特別是人民。所以他不爭的是個人的名利地位。綜上所述,老子所說的不爭除了第三章講的防止和反對世俗賢人爭名位和第七十三章講的天之道不爭之外,皆是指在名利地位面前,要謙下、發揚高風格、不與人爭名、不與民爭利,相反還應當將自己的一切無私奉獻於他人特別是人民。

從以上所引證和分析的《老子》 關於不爭的思想和論述來看,不爭主要反映了作為道的化身的聖人的情況,也反映了老子對侯王等統治者的希望和要求,因而還限於上層或統治階級內部。那么對於受壓迫和剝削的廣大勞動人民,老子是否主張他們不爭呢?非也。對此,《老子》也有某些相關的論述可以佐證。比如第五十三章說:大道甚夷,而人好徑。朝甚除,田甚蕪,倉甚虛;服文采,帶利劍,厭飲食,財貨有餘,是謂盜夸。非道也哉!這是對無道的侯王等統治者和剝削者痛快淋漓的揭露和抨擊。第七十五章說:民之飢,以其上食稅之多,是以飢;民之難治,以其上之有為,是以難治;民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。這是對廣大勞動人民之所以饑寒交迫原因的深刻揭示,是對忍無可忍、奮起反抗的勞動人民的深切理解和同情。第七十二章說:民不畏威,則大威至。第七十四章說:民不畏死,奈何以死懼之?顯然,這是對統治者提出的嚴正警告,亦是對敢於鋌而走險的勞動人民的同情和支持。從以上的論述中不可能得出老子要受壓迫剝削的廣大勞動人民不爭的結論,相反,卻可以看出他對敢於鬥爭、奮起反抗的勞動人民的比較正確的立場和態度;我們從老子對勞動人民啼飢號寒原因的深刻揭示中,以及對侯王等統治者和剝削者的無情揭露中,似乎也可以依稀看出他對忍氣吞聲、缺乏反抗精神的勞動人民帶有啟發覺悟的意旨。

道教教義

道家的不爭並不是什麼都不做而是不和你比,一生卻不弱於人,別人有的東西我不眼紅,該努力還努力。事了拂衣去 深藏功與名,高調做事,低調做人,而不是自己沒本事。老子從對自然界的觀察思考和分析中,深刻闡述了“柔之勝剛,弱之勝強”和“人之生也柔弱,其死也堅強”的道理。所以“道”以柔弱為用,他強由他強,清風拂山岡。他橫任他橫,明月照大江。他自狠來他自惡,我自一口道氣足。不爭的真意是:不和他人爭,而是和自己爭與天時爭,不斷地超越自己的極限,突破自我羽化成蝶,故老子曰:自勝者強。

不爭的教義精神,《道德經》通過對“水”的論說,就“不爭”的思想作了深刻的闡明。《道德經》中說:上善若水,水善利萬物而不爭。水以它特有的性格,哪裡低就流到哪裡,隨方就方,隨圓就圓,無私地澆灌萬物,供人們利用,福育人和萬物生長。從無有自恃、自是、自我、自矜的行為。可謂至善完美。為此,祖天師張道陵在立教之初就特別倡導太上不爭的教義,把不爭作為修道之士的重要修行準則。《老子想爾注》中說:“聖人不與俗人爭,有爭,避之高逝,俗人如何能與之共爭乎?”。並指出“求長生者,不勞精思求財以養身,不以無功劫君取祿以榮身,不食五味以恣,衣弊履穿,不與俗爭”。道教認為,一個為善的道教徒,即使“不爭”,也不會不勝利;即使“不言”,也會有回響的人。這是因為,“不爭”的高尚行為,自然會感動周圍的人。“不爭”本身是無聲的語言,標誌著一個道教徒的思想境界。

老子的不爭並沒有反對鬥爭,皆是指在名利地位面前, 要謙下、發揚高風格、不與人爭名、不與民爭利,相反還應當將自己的一切無私奉獻於他人特別是人民。道家講求的不爭並非是對萬事無所作為;而是不與世人爭世俗之功名利祿,貪求財色等,對於合乎天道自然運行法則的事,則要盡人力而行,以彰顯“天道”。即達到道家之“不爭”的教義要求。

認為聖人應效法天道,長育萬物,而不強求爭功爭利,如此才能“後其身而身先,外其身而身存”。道教吸取此概念作為宗教修行的重要準則。

楊絳先生的“不爭哲學”

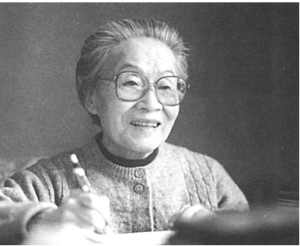

楊絳先生

楊絳先生 可以講,“我和誰都不爭,和誰爭我都不屑”,這種“不爭哲學”,在楊絳先生他們那一代人身上,有著清晰的表現。拿錢鍾書先生來說,又何曾不是如此。前幾天看到一篇文章,講演員陳道明在拍《圍城》時拜訪錢鍾書先生。陳道明講,與錢鍾書先生接觸,有著一種心靈的淨化,最難忘的是錢先生家裡沒有豪華的裝潢,卻有一屋子書,還有熬中藥“沽沽”的聲音。這種“不爭精神”,就是耐得寂寞精神,也是最值得後人學習的,由此出發,我們也就能夠理解,為什麼現在缺少大師和偉大作品。

記住楊絳先生的“不爭哲學”吧。據了解,楊絳生前居住在北京三里河一個屬於國務院的宿舍小區,楊絳的家是幾百戶中唯一沒有封閉陽台、也沒有室內裝修的寓所。自1977年一家人搬進來,她就再沒離開過。這種“不爭哲學”,正是成就她偉大人生的一個支點。