適應症

上頜竇根治術

上頜竇根治術2.X光片診斷上頜竇黏膜肥厚及有息肉樣變者。

3.上頜竇內有黏膜下囊腫或含齒囊腫者。

4.上頜竇內疑有惡性腫瘤者需鑿開上頜竇前壁,觀察竇內病變,取組織活檢者。

5.齒原性上頜竇炎,已形成上頜竇齒槽痿者。

6.上頜竇內異物者。

手術效果

上頜竇根治術可有效地治療上頜竇內病變,經唇齦切口鑿開上頜竇前壁,去除病變黏膜,在上頜竇與鼻腔開窗,以達到治癒目的,術後可能有頜面部腫脹、瘀血一般在術後數日內消退。部分患者有牙齒及上唇麻木感,多為暫時性。3 ̄6個月可恢復,主要併發症有出血、唇齦切口形成痿孔等。

禁忌症

上頜竇根治術

上頜竇根治術2.幼兒上頜竇腔發育不全者。

3.高血壓、血液疾患、心肺功能不良者。

4.婦女月經期。

手術器械

除鼻內手術器械外,還應有解剖刀、尖頭刀、彎解剖剪、上頜竇息肉鉗、咬骨鉗、乳突咬骨鉗、骨止血鉗、甲狀腺拉鉤、扁桃體剝離器、圓鑿、彎頭圓鑿、電鑽等。

術前準備

1.清潔口腔、修剪鼻毛、剃鬍須。

2.竇腔膿液量多且臭時,術前1天宜作一次上頜竇穿刺、沖洗。

麻醉

上頜竇根治術

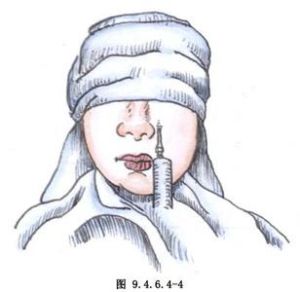

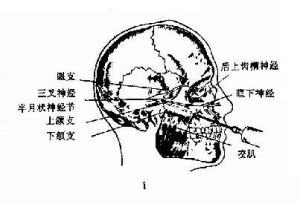

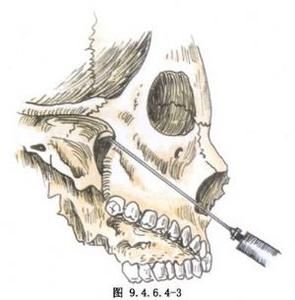

上頜竇根治術⑴阻滯三叉神經上頜支:令患者咬牙,在手術側咬肌前緣與顴弓交界處,以7號長針頭向內後上方刺入,沿上頜竇外後壁,深入約4cm許,患者有同側上牙列酸痛感表示已達神經。在推進針頭時如抵住骨質,可稍退出,再向後方深入。抽吸無回血後,注入藥液4~5ml。

⑵阻滯眶下神經:以短針頭在距眶下緣中點0.5~1cm眶下孔處刺入,抽吸無回血,注入藥液2~3ml.

⑶切口局部浸潤麻醉:在手術側上牙列唇齦溝,並向上深入至尖牙窩、梨狀孔,將餘下藥液作局部浸潤注射。

2.必要時可用針刺麻醉,取穴合谷、列缺、顴髎.

手術方法

1.病人仰臥位,手術者站於術側,助手站於其對側。

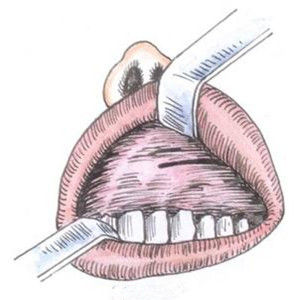

2.局部消毒後,將一小紗布卷放在手術側上下磨牙間,讓患者輕輕咬住,以防止血液流向咽部。3.切口用拉鉤向上翻起上唇,距唇齦溝上約0.5cm處,自尖牙嵴至第二雙尖牙以圓頭刀片作長約2~2.5cm橫切口,刀刃應與黏膜面垂直、一刀連貫切開黏膜、骨膜,直達骨質。為防止損傷唇角,可先用棉片將刀片後部裹住,僅露出前端,這樣使用較為安全。

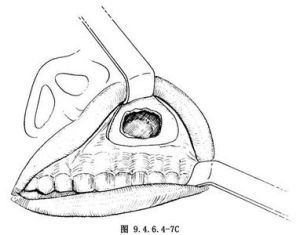

4.暴露前壁以扁桃體剝離器沿骨壁向上、內、外方將骨膜連其上的軟組織和黏膜作全層剝離,向上接近眶下孔,向內達梨狀孔,內外距離約2.5cm.如骨膜未完全切開,張力較大,需用手術刀補切,而勿用剝離器強行離斷。從切口置入拉鉤向上牽拉(注意勿過度用力牽拉,以至損傷眶上神經、血管,引起出血或術後面頰部麻木、腫脹),充分暴露以尖牙窩為中心的上頜竇前壁。

上頜竇根治術

上頜竇根治術6.清理竇腔在鑿、咬前壁骨質時,往往連同去除黏膜,竇腔已開放。如黏膜仍完整,可予以切開,用吸引器吸去 竇 內膿血、分泌物等,觀察竇內病變性質及範圍,以決定下一步處理方針。如為息肉、囊腫或出血壞死組織,可用中隔剝離器將其剝離後,用環形組織鉗取出;如竇腔黏膜僅為充血、肥厚,表面尚光滑,則一般都應予以保留,因在手術改善引流,消除炎症後有可能恢復正常,不要輕易決定全部徹底刮除;如竇內充滿菜花樣新生物,估計惡性腫瘤可能較大,則取數塊活檢組織後,即可關閉術腔,待病理檢查明確診斷後再作處置;如黏膜病變嚴重,無法保留,則可用剝離器及刮匙細心剝離,徹底去除之。注意在剝離頂壁,即眼眶下壁黏膜時,用力勿過大,以免引起眶底骨折;剝離底壁時,不要颳得太深,以免牙齒根尖暴露而引起術後牙痛。在竇腔清理完畢後,用消毒生理鹽水沖洗術腔,再將乾紗條或浸以外用腎上腺素溶液紗條填入竇腔, 置留片刻,使腔內乾淨,無活動出血,取出紗條後仔細檢查竇內各骨壁是否完整,有否病變組織殘留。如有,則去除之。

7.建立對孔在上頜竇內側壁前下方,相當於下鼻道處骨質常有凸起,用弧形短圓鑿,按上、下、前的次序,鑿開骨壁,再向後輕輕撬起,折下約1.0cm直徑之薄骨片,再用咬骨鉗擴大此骨孔,使前緣平竇腔前壁,下緣平竇腔下壁,最後形成約1.0cm×(1.5~2)cm大小、邊緣光整的橢圓形骨孔。此後,用彎頭血管鉗或鼻中隔剝離器插入下鼻道,將鼻腔外側黏膜頂向竇內,用尖頭刀片自竇內,沿骨孔邊緣,按前、後、上的次序將黏膜切開後,形成“∩”形黏膜瓣翻入竇底。

8.堵塞竇腔如用碘仿紗條堵塞,自下鼻道送入紗條一端(可縛一道絲線作標記,去除時見絲線,則表示紗條已全部抽完)將黏膜瓣貼平後壓住,再用紗條將整個竇腔填滿,另一端經對孔 留於下鼻道前端。也可用乳膠製成的水囊(或氣囊)堵塞。水囊也自下鼻道的對孔道入,逐步注水(或空氣)使之脹大,壓住黏膜瓣,且充滿整個竇腔。水囊使用前應先檢查一下有無漏洞,在送入鼻腔時小心擦破,否則放置後發生漏水(氣),失去壓迫作用。如竇內黏膜損傷小或刮除徹底,出血少,亦可不作竇腔堵塞。

9.縫合切口間斷、連續或褥式均可,骨膜應連同縫合。最後,取出塞於磨牙間的紗布卷。

注意事項

上頜竇根治術

上頜竇根治術3.術後唇、齒、面頰部麻木感常常是由於眶下神經或前切牙神經分支受損傷引起,故手術切口應從側切牙外側開始,不宜太偏中線,分離前壁及剝離頂壁組織時,小心損傷眶下神經。

4.術後如切口不癒合,形成瘺孔,則要考慮以下可能:

⑴局部感染。 ⑵竇內異物(骨片、紗條、棉片等遺留物)。

⑶對孔引流欠暢。

⑷縫合對合不對。

⑸全身狀況欠佳。應尋找原因,採取針對性措施加以解決。瘺口可加以搔刮或再縫合。

術後處理

1.手術結束,即於面部尖牙窩處加四頭固定帶的紗球壓迫以防出血,紗帶繞過耳廓上下,固定於枕後,24h後除去。

2.術後48h去除鼻腔及竇內堵塞物。注意取水囊(或氣囊),應先把囊內的水(氣)放盡後再取,如強行拉出,有可能引起水囊爆裂或斷裂,留於竇內形成異物,應予避免。

3.術後3~5d,適當套用抗菌藥物。

4.術後5d拆線。

5.術後5~7d,經對孔作竇腔沖洗,如洗出液欠清或有較多血塊等,必要時隔日可重複沖洗,直至洗出液清澄為止。