基本內容

【成語】三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。

【拼音】sān jūn kě duó shuài yě,pǐ fū bù kě duó zhì yě

【解釋】兩軍交戰,能夠俘虜對方軍隊的首領,君主卻不可強行地改變對方的志向.(勸降比較妥當)

孔子:三軍可奪帥,匹夫不可奪志

孔子:三軍可奪帥,匹夫不可奪志【出處】《論語·子罕》:“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。”

【注釋】

1.三軍:軍隊的通稱。古制,12500人為一軍。

2.匹夫:∶古代指平民中的男子;泛指平民百姓。男子漢

3.奪:改變,換。

4.志:(某人的)志氣。

【譯文】

孔子說:“軍隊的主帥可以改變,男子漢(有志氣的人)的志氣卻不可以改變。”

【讀解】

長平之戰,廉頗堅守不出,秦王派人去離間趙王和廉頗,趙王中計,派趙括代替廉頗,導致大敗。

這是“三軍可奪帥也。”

嚴顏寧死不屈,面不改色,“但有斷頭將軍,無有降將軍。”

這是“匹夫不可奪志也”。

三軍可奪帥,匹夫不可奪志

三軍可奪帥,匹夫不可奪志這是孔子在表述,即使是一個普通人,也是要有堅定的志向的。所謂“江山易改,本性難移”,要改變一個人的堅定意志,是非常困難的。

“奪”的解讀

從“三軍可奪帥也”的“奪”說起

《論語·子罕篇第九》中有,子曰:“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。”

許多人認為,這裡的“奪”就是“被奪走”,王力《古代漢語》的注釋就是:“三軍人數雖多,如果軍心不齊,它的主將也會被人奪走。”主將能被人奪走,志向也能被人奪走,這都不好理解,是說不通的。

其實,這裡的“奪”並不是奪走,而是“改變”的意思。“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”,正確的解釋應該是:三軍中最重要的統帥是可以換人的,但是,一個普通人的志向卻不可以改變。

孔子說這話的目的是告訴學生,一個人應該堅定信念,矢志不渝。

同樣的話還有人說過,那就是軍事家孫子,《孫子·軍爭》中說:“故三軍可奪氣,將軍可奪心。”氣是不可能被奪走的,心也是不可以奪走的。

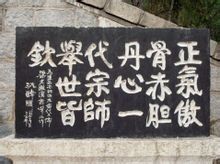

《呂氏春秋·誠廉》:“石可破也,而不可奪堅;丹可磨也,而不可奪赤。”意思是石頭的堅硬怎能“奪走”?丹砂的顏色怎能奪走?這兩個“奪”,全是“改變”的意思。

晉李密《陳情表》:“行年四歲,舅奪母志。”意思是說舅舅改變了母親不再嫁之志。

三軍可奪帥,匹夫不可奪志

三軍可奪帥,匹夫不可奪志《論語·泰伯第八》:“曾子曰:‘可以托六尺之孤,可以寄百里之命,臨大節而不可奪也——君子人與?君子人也。’”“臨大節而不可奪”,就是臨大節而不可變。

《史記·屈原列傳》:“屈原者,名平,楚之同姓也。為楚懷王左徒。博聞強志,明於治亂,嫻於辭令。入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應對諸侯。王甚任之。上官大夫與之同列,爭寵而心害其能。懷王使屈原造為憲令,屈平屬草稿未定,上官大夫見而欲奪之,屈平不與。”

“上官大夫見而欲奪之”的“奪”,也有人解釋成“奪走”、“搶奪”。可是,一個堂堂的大夫,直接就從“與之同列”、“王甚任之”的左徒屈原手中搶奪楚懷王指令寫的“憲令”草稿,這有點兒太不像話了。上官大夫雖然不怎么樣,但也不至於這么公開撒野吧,得裝裝樣子吧。屈原草擬的是“憲令”——國家基本法,這種東西也搶得的嗎?草稿未定不是金幣,誰搶到手就是誰的。敢搶憲令,這事弄到楚王那兒,上官大夫不得挨收拾?

聯繫屈原寫的憲令尚是“草稿未定”,還沒有確定下來,應該是上官大夫想要趁稿子未定時更改一些對自己不利的條文。“屈平不與”,是屈原沒有同意。屈原不同意更改憲令,上官大夫也沒有辦法,就背後到楚王那兒說屈原的壞話,整人。

“上官大夫見而欲奪之”,就是上官大夫得知屈原起草憲令,想要更改。

相關作品

故三軍可奪氣

三軍可奪帥,匹夫不可奪志

三軍可奪帥,匹夫不可奪志故三軍可奪氣,將軍可奪心。是故朝氣銳,晝氣惰,暮氣歸。故善用兵者,避其銳氣;擊其惰歸,此治氣者也。以治待亂,以靜待嘩,此治心者也。以近代遠,以逸待勞,以飽待飢,此治力者也。無邀正正之旗,勿擊堂堂之陣,此治變者也。

譯文

對於敵方三軍,可以挫傷其銳氣,可使喪失其士氣,對於敵方的將帥,可以動搖他的決心,可使其喪失鬥志。所以,敵人早朝初至,其氣必盛;陳兵至中午,則人力睏倦而氣亦怠惰;待至日暮,人心思歸,其氣益衰。善於用兵的人,敵之氣銳則避之,趁其士氣衰竭時才發起猛攻。這就是正確運用士氣的原則。用治理嚴整的我軍來對付軍政混亂的敵軍,用我鎮定平穩的軍心來對付軍心躁動的敵人。這是掌握並運用軍心的方法。以我就近進入戰場而待長途奔襲之敵;以我從容穩定對倉促疲勞之敵;以我飽食之師對飢餓之敵。這是懂得並利用治己之力以困敵人之力。不要去迎擊旗幟整齊、部伍統一的軍隊,不要去攻擊陣容整肅、士氣飽滿的軍隊,這是懂得戰場上的隨機應變。

注釋

奪氣:挫傷士氣。

奪心:動搖將軍的決心。

氣銳:氣盛。

氣歸:氣竭。歸,止息、衰竭。

邀:這裡指“迎擊、截擊”的意思。

正正:整齊。

治力:掌握軍隊的戰鬥力。力,指戰鬥力。

治變者:掌握機動應變的方法。變,指機變。

三軍:軍隊。古制,一軍為12500人。

匹夫:男子漢,普通人,男子漢。

出處

選自《孫子·軍爭篇》