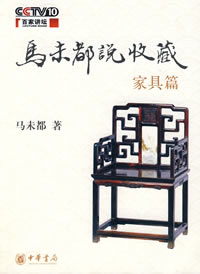

《馬未都說收藏:家具篇》

《馬未都說收藏:家具篇》出 版 社: 中華書局

出版時間: 2008-3-1

字數: 100000

版次: 1

頁數: 181

印刷時間: 2008/03/01

開本: 16開

印次: 1

紙張: 膠版紙 I S B N : 9787101060423

包裝: 平裝 所屬分類: 圖書 >> 收藏/鑑賞 >> 古代家具

編輯推薦

今天,當面對古人如此豐厚遺存的時候,我們的內心充滿了深深的愧疚和無限的敬意。既有慚愧之處,同時也有對古代文化的一種尊敬。中國傳統家具帶給我們的享受是深層次的,帶給我們的樂趣是不經意的。正是這些享受和樂趣,讓我們有機會——與古人對話,與文化同行。

內容簡介

“家具篇”共10章,既有對家具收藏史、家具用材、家具辨偽、家具沿革等層面所做的巨觀把握,亦包括對中國傳統家具中交椅、床榻、椅凳、桌案、櫃架、屏幾等具體物件的微觀闡釋,語言深入淺出,通俗易懂,尤以大量生動實例作為佐證,讀者會在不經意間領略到中國傳統家具文化的獨特魅力。作者精心選配的100餘幅相關圖片,更是起到錦上添花之功,為本書增色不少。作者簡介

馬未都,觀復博物館創辦人及現任館長。曾任中國青年出版社編輯。上世紀80年代初期開始收藏中國古代藝術品,藏品包括陶瓷、古家具、玉器、漆器、金屬器等等。1992年,他的《馬說陶瓷》一書,被許多讀者視為傳統文化的啟蒙讀物。此外,他還撰寫了《明清筆筒》等文物鑑賞研究專著。其中,《中國古代門窗》一書獲第六屆國家圖書獎、第二屆全國優秀藝術圖書獎一等獎。1997年1月18日,馬未都創建了新中國第一家私立博物館——觀復博物館,設有家具館、陶瓷館、工藝館、門窗館、攝影館、油畫館和多功能館七個展館。目錄

自序第一講 盛世收藏—歷史

第二講 床前明月—交椅

第三講 一榻清風—床榻

第四講 正襟危坐—椅凳

第五講 拍案驚奇—桌案

第六講 藏器待時—櫃架

第七講 別具匠心—屏幾

第八講 魏紫姚黃—用材

第九講 博物洽聞—辨偽

第十講 隨方制象—沿革

後記

書摘插圖

第一講 盛世收藏—歷史每到周六的早晨,天剛蒙蒙亮的時候,北京市有兩個地方萬頭攢動。一個是天安門廣場,大家都在舉頭看升國旗;一個是潘家園市場,大家都在低頭尋國寶。這就是我們今天收藏的現實情況,每個人都希望從我們古代遺留下來的東西中,撿到自己心愛的東西。

但過去不是這樣。我小時候,看到的景象都是破壞文物。在我11歲的時候,“文革”剛開始,大量文物遭到破壞。給我印象很深的一件事,是我們家後面有一個下水道堵了,我們都去看,結果從下水道里掏出來一個鎏金佛,當時說是金佛。那時所有人都把家裡價值連城的古董扔掉,說是“破四舊”,扔掉以後心裡就踏實了,認為安全了。

那是我們歷史上不堪回首的一段歲月。但今天,我們對自己的文化有了重新的認識,每一個人都開始關注自己的文化,關注自己的燦爛文明。這就是我們今天的一個現狀。

五次收藏熱

收藏從本質上講,是一個積累財富、積累知識的過程。人類最早的收藏就是積累的財富,是什麼呢?糧食,我們賴以生存的糧食。當我們的衣食解決以後,我們才注重精神的需求,這時文化標識的東西對我們每個人就顯得非常重要了。

古代收藏熱跟今天有所不同。我國歷史上有過多次收藏熱,統計起來大約有五次:第一次是北宋時期;第二次是晚明時期;第三次是大家熟知的康乾盛世;第四次是晚清到民國初期;第五次就是今天。今天的收藏熱,我們每一個人都可以感受到它給我們帶來的愉悅。

收藏熱的特徵

收藏熱的形成,必須要具備幾個特徵。

第一個特徵,就是官方的提倡和默許。比如北宋末期宣和年間,偉大而窩囊的皇帝宋徽宗非常提倡收藏,他首先成立了國家畫院,自己任畫院院長—一個皇帝親任畫院院長!他網羅天下所有頂級畫家聚集到他的門下,為他作畫,編輯《宣和畫譜》。官方的提倡是收藏熱的一個重要標誌。我們今天,官方也提倡。比如央視有《鑒寶》欄目,每個博物館都不停地推出各種各樣的文物展覽。這些在我年幼的時候,都不可能看到。

再有就是國家對文物的收購。這些年,國家用重金買下很多流散在世界各地的文物,收歸國有。比如故宮博物院在1995年,斥資將近2000萬元人民幣,買了一張北宋的畫,張先《十詠圖》。這張畫早年從故宮流出去,現又收歸故宮。2002年,財政部又斥資將近3000萬元人民幣,買了米芾著名的《研山銘》,收歸國有。這些都表明國家的許可或者說提倡的態度。

第二個特徵是出版物集中。今天能夠看到的所有有關文物的出版物,都是在收藏熱時期出現的,包括北宋、晚明、乾隆時期、晚清和我們現在。

我喜歡收藏的時候,先喜歡的是陶瓷。當時全國有關陶瓷的書就兩本,一本是中國矽酸鹽學會編的《中國陶瓷史》,一本就是中國輕工業出版社出版的《中國陶瓷》。今天完全不同了,如果喜歡收藏,不管哪個門類,你去書店,五花八門的書,所有資訊都可以很輕易地查到。我喜歡陶瓷收藏的時候,是查不到的。

出版物集中也是收藏熱的集中體現。比如宣和時期的《宣和畫譜》、《宣和書譜》、《宣和博古圖》,這些都是北宋時期的著作。晚明時期,有一個文學家,也是畫家,叫文震亨,是文徵明的曾孫。他寫了一本關於鑑賞收藏的書《長物志》。長,在古音中念“丈”,“家無長物,詩書自樂”。“長物”,指多餘的東西,是自謙的說法。古人把一些很貴重的東西,說成是一種人生多餘的東西,就叫長物。那么乾隆時期,我們都知道,乾隆皇帝為了編輯天下所有他收藏過的名畫,編出一本書叫《石渠寶笈》。還有《西清古鑒》,也是乾隆時期編的書。晚清就更不用說了。民國初期有一個人叫趙汝珍,寫了一本《古玩指南》,這是給所有收藏的人看的一本收藏手冊。

以上這些都說明出版這類書,一定是收藏熱的時期。

第三個特徵跟我們每個人都息息相關,就是摹古和作贗成風。

摹古是君子坦蕩蕩:我模仿前朝的成就。我以我現實的力量,來達到古人曾經達到的一個高度。比如乾隆皇帝,他最願意做的就是這件事。乾隆很多瓷器的落款就寫著“大清乾隆仿古”,他寫得很清楚:仿古。當然,也有一部分不寫,他就要以自己的能力達到古人的高度,讓你真假莫辨。作贗的出發點就不一樣了,它是為了欺世。今天很多搞收藏的人都被作贗,簡單說就是作偽、作假,給苦惱著。每個人拿到東西以後想的第一件事,就是它到底是真的還是假的—都苦惱這件事。這就是作贗成風,也是收藏熱的一個標誌。

今天摹古市場非常多,比如全國各地家具市場大量的仿古家具出現,告訴你就是仿的,用很好的木頭做出來,跟古代的樣子一樣,希望你的家裡改變一下氣氛,從西式的樣子變成中式的樣子,這是君子坦蕩蕩的行為。我覺得這也是收藏熱的一個標誌,在實物表達上的一種方式。

我國歷史上著名的作偽地有這么幾個:作畫,作古玉,主要是蘇州。過去一說這畫是“蘇州片”,什麼意思呢?就是蘇州這個地方作的偽。北京在晚清到民國初期的時候有一個作偽畫的地方,它在哪兒呢?就在鼓樓前面,後門橋那個地方。所以,有的行家一打開這幅畫,就說是“後門造”,就是後門橋作的偽。我們今天作偽比較嚴重的地區,比如陶器就是河南,玉器是安徽,青銅多出自西安、洛陽;這些都是作偽的集中地,但是不表明其他地方不作偽。我想今天的陶瓷摹古作偽最高產地一定是景德鎮,那裡聚集了天下所有的能工巧匠。

最後一個特徵就是市場繁榮。北宋、晚明、康乾盛世、晚清到民國初年以及今天,這五個時期都是市場非常繁榮的時期。

我看了央視播出的一條新聞,說我國現在有7000萬收藏愛好者,7000萬人,這是非常龐大、非常了不起的一個數字。

第一次收藏熱:北宋

我們了解了古代的收藏熱,會有這樣一個問題,為什麼唐代以前沒有收藏熱呢?唐代是有人收藏,唐太宗啊!但我們要知道,那是皇帝的收藏,它不會反映到民間。唐代社會,它的文化是開放型的,它不是一種收斂型的社會。我們今天的文化是在宋代以後才定型的。從史學家的角度看,宋代的文化是影響中國封建社會後一千年的一種基礎文化,程朱理學規範了中國人生活的準則。宋代以前,古人的生活跟今天有很大的不同;宋到明這一個時期,中國人的生活方式沒有太大的變化。

宋代是一個收斂型的社會,對文化有一種聚集的想法,收藏熱就形成了。尤其有了宋徽宗這樣一個皇帝。這個皇帝政治上碌碌無為,藝術上卻非常有造詣。他創造了一種非常漂亮的書體,叫做“瘦金體”。創造一種書體是非常困難的事情,尤其到了宋朝。我們知道,所有法書作品在宋代以前就定型了,無論你怎么寫,都很難超越這些字型。宋徽宗作為一個皇帝,酷愛藝術,他所創造的瘦金體,我們今天去博物館就可以看到。

宋代的統治者,標榜自己以文治天下,與士大夫共治天下。他為什麼要與士大夫共治天下呢?是因為他覺得這個社會不能靠武力解決問題。宋朝的版圖比較小,尤其到了南宋,版圖變得非常小,大概不足我們現在國土的五分之一,就是江南這幾個省。但是請大家注意,宋代的享國時間卻是歷史上最長的。

我們從史學的角度去考察,時間最長的朝代我們一般都說是漢朝,但是漢朝中間有王莽割斷了14年。宋代沒有被割斷,儘管遷都了,但南宋延續了北宋,時間沒有割斷,長達319年。而大唐只有289年,明朝只有276年,清朝只有267年。如果我們承認漢代被王莽割斷這個史實的話,那么西漢只有214年,東漢只有195年。300年,對中國所有的朝代都是大限。

只有宋代,這樣一個看似軟弱的朝代,以一個非常豐富而柔弱的文化,撐住了這個300年的大限。這就是我們要對它的文化重新審視的一個原因。典型的說法就是以柔克剛。它對我們後世有著巨大的影響,對我們的行為準則有著巨大的影響。

宋徽宗很喜歡畫畫,他畫了很多花鳥畫。當然從鑑定的角度上講,有的專家認為有的畫是代筆,但是有相當一部分畫確實是他本人所為。比如,在2002年,嘉德拍賣會上拍了一幅宋徽宗的《寫生珍禽圖》,畫的是花鳥,表明宋代人的一種追求,表明皇上心裡的一個樂趣。畫畫得非常細緻,都是花鳥。這幅畫當時拍了2300萬人民幣,加上佣金是2530萬。這幅畫在國外流落了多年,終於回到祖國進行拍賣。但不幸的是,又被外國人買走了,在我們家門口晃了我們一下,沒有真正回到祖國的懷抱,和我們照了一面,又被別人抱走了。

這幅畫是2002年世界上最貴的一幅中國畫了。在拍賣之前,有一個老者給我打了一個電話,跟我說:“馬先生,我非常喜歡那幅畫,那是我終生夢寐以求的一幅畫,這次我想傾我全部的力量把它買回來,你看行嗎?”我說:“當然行,買回來當然是個好事了。”

我們當時都不知道它能拍到多高,保守的估計,1000萬是個大限。結果在拍場上,他一直在觀看,在叫價到1300萬的時候,他伸了一下手,然後很快就被人蓋過去了,他沒有能力把這幅畫收回祖國來。拍完以後他跟我說:“雖沒買到,但我很高興,我終於擁有了它一秒鐘。”因為他在1300萬的時候一舉手,那個瞬間是屬於他的。如果沒有任何人出錢了,這幅畫就歸他所有了。但不幸的是還有別人在出價,我能感受到他內心短暫的喜悅和深深的無奈。

這就是宋徽宗所創造的一種文化,他自己不能想像。他是一個受盡屈辱的皇帝,中國皇帝像他那樣受盡屈辱的,就他一人。但是他留下了如此輝煌的藝術品,是我們中國人自己嚮往並引以為自豪的文化。

第二次收藏熱:晚明

再看晚明,一個文化非常繁榮的時期。史書上記載說嘉靖、萬曆時期由於皇帝不上朝,政治黑暗,民不聊生。其實社會還有另外一面,就是當時的經濟富足,我們可以用實物來證實。比如我們知道的話本小說,嘉靖時期是《水滸傳》、《三國演義》的發行;到了萬曆時期,《西遊記》、《金瓶梅》這些作品都在發行;像“三言”、“二拍”,大量話本小說對中國人的生活產生了巨大的影響。還有崇禎朝的《天工開物》。西方人對中國忽視《天工開物》還表示不解,說皇帝是不是沒看過這樣的書啊?這樣重要的科學著作,為什麼沒有在中國引起資本主義革命呢?

英國有一個科技史學家李約瑟,他有一道著名的“李約瑟難題”。他問:資本主義革命,就是工業化的革命,為什麼沒在發達的中國產生?原因中很重要的一點,就是我們當時不注重無形資產,不注重智慧財產權。晚明時期,大量知識分子、上層社會追求生活的奢靡,商品跟著就出現了。比如我們知道時大彬的紫砂、江千里的螺鈿、黃應光的版刻、方於魯的制墨、陸子岡的治玉、張鳴岐的手爐,等等。這些手工業品都是署個人名款,充斥整個市場。今天統計,署著“張鳴岐”款的手爐,大概有4萬件存世。一個人不可能製造出這么多的手爐!只能說明他的人名已經變成一個品牌。

資本主義萌芽時期出現了一個特徵,就是品牌意識。我們熟悉的品牌都是個人名。我們今天知道的西方的著名品牌基本上都是人名。比如服裝有范思哲、阿瑪尼,汽車有豐田、福特、賓士,還有波音飛機,路易·威登的包,這些都是人名,跟我們資本主義萌芽時期的品牌意識一模一樣。但不幸的是,這個品牌進入清朝後,叫做“大清康熙年制”、“大清乾隆年制”。到解放以後,叫做“Made in China”,中國製造,不再注重品牌。

我們剛解放的時候,由於要向西方各國出口,沒有商標是不能出口的,所以我們被迫出了一些品牌,叫什麼“天壇”、“東風”、“解放”、“紅旗”、“藍天”、“白雲”,都找不著調的事兒寫在上頭,當成一個品牌。問題是藍天、白雲都不為此事負責,梅賽德斯·賓士卻能為此事負責。這就是對品牌意識的淡漠,對無形資產的淡漠的一個史實。

同光中興時期,資本主義第二次萌芽,中國人的品牌意識又出現了。接受第一次被扼殺的教訓,這次的品牌叫什麼呢?叫外號。比如我們都知道的狗不理包子、王麻子剪刀、葡萄常、泥人張、烤肉宛,姓名都說一半兒。所以,中國的品牌在資本主義的第二次萌芽時期,出現了一個很奇怪的現象,品牌都是半拉人名,羞羞答答。

第三次用人名作為品牌的第一個人是李寧。他拿完世界冠軍退役以後,創造了一個品牌,叫做“李寧”牌。我有一次去王府井利生體育用品商店,不幸看到這一幕:那時候李寧的牌子剛上市,很多人不適應。售貨員給一個人介紹,說這是新牌子,叫李寧牌。那個人愣著,看了半天,說:“我身上怎么能繡一個他的名字啊?”他是這個概念:我的身上不能有別人的名字。但是他不知道,他穿的皮爾·卡丹的西服,也是別人的名字。

這就是那道李約瑟難題,為什麼資本主義未在中國誕生的一個基礎原因:中國人不大注重無形的東西,不注重個人創造。而資本主義的一個特徵就是注重個人創造,要把個人無形的東西變成有形的資產,這才能使資本主義迅速發展起來。

第三次收藏熱:康乾盛世

中國第三次收藏熱是康乾盛世,這是中國歷史上時間最長的一段盛世,長達一百年。可以說,整個18世紀,從1700年到1800年,都是中國歷史上最好的時期。

康乾盛世的產生,我覺得最主要的一個原因是康熙皇帝的偉大和英明。康熙,一個極易吸收外來文化的皇帝。這個文化不僅僅是漢文化,還包括西方文化。他請來大量西方老師來教他幾何、天文、機械。我查了一下,他學過靜力學,我們一般人今天都不學這樣的學問。康熙是一個非常開明的皇帝,他對自己的要求,是要成為一個全能的皇帝,他做到了這一點。他也影響了後來的雍正、乾隆,使這一百年成為中國歷史上最輝煌的一百年。

到了他兒子,就是雍正這一代。雍正是一個非常勤勉的皇帝,他批過4萬多份奏摺,這些奏摺至今在國家檔案館裡保存。雍正在位十三年,平均每天至少要御批10件奏摺,最少時要寫一個字:覽;最長的洋洋萬言。

我們都知道,用毛筆寫字,不停地寫,寫一萬個字大約需要兩天時間。用鋼筆寫,寫得快的人大概一天可以寫一萬字,毛筆寫得要慢。這樣勤勉的皇帝,他的政務非常繁忙。雍正跟他的父親,跟他的兒子都不能比,他沒有下過江南。他處在清朝康乾盛世中非常關鍵的一個時期,他要整頓吏治,要改革康熙遺留下來的一些問題,所以他就沒捨得出門。

那么,雍正怎么去減壓呢?他對藝術品有要求。在中國歷代皇帝里,雍正對藝術品的要求最為具體。比如,史料記載,雍正七年(1729)四月十三日,太監劉希文交來成窯五彩磁罐一件,無蓋。我們將來講瓷器的時候會講到這一點。成窯五彩,就是後來的鬥彩。就是太監交來的這件鬥彩,沒有蓋。皇上就下旨:“著做木樣呈覽。欽此。”意思是你先做一個木頭蓋,畫好了給我瞧瞧。

隔了一周,二十日的時候,木樣就做好了,畫了五彩木樣一件呈覽,拿給皇上看。皇上又說:“將此罐交年希堯添一蓋,照此樣燒造幾件。原樣花紋不甚好,可說與年希堯往細里改畫。欽此。”皇上說的太具體了,說照著這樣給我做幾個。原先這個畫得還粗了點兒,你給我再畫得細點兒。

年希堯是雍正時期的重臣,他受他弟弟年羹堯的牽連,被罷免過。罷免的第二年,就是雍正四年,重新起用,所以他幹活非常認真。

像這樣的史實,記載了一個皇帝在藝術上的要求,這個要求一定得傳達到下面。所以,我們今天能看到雍正這一朝的瓷器,非常精美。清代瓷器的高價,很多都是雍正一朝所創造。

……

插圖