詩詞正文

《首秋輪台》

《首秋輪台》秋來唯有雁,夏盡不聞蟬。

雨拂氈牆濕,風搖毳幕膻。

輪台萬里地,無事歷三年。

詩詞注釋

《首秋輪台》

《首秋輪台》輪台:為北庭州屬下轄一縣,今新疆烏魯木齊附近,具體位置至今未得確定。

陰山:今烏魯木齊以東之天山東段山脈。

雪海:浩瀚之沙漠雪原,為當時輪台北面之沙海。

氈牆:氈帳之圍牆。

毳幕:氈帳。

詩譯

《首秋輪台》

《首秋輪台》輪台孤戰位於雷海旁邊。

秋季已到只見行行飛雁,

夏日剛過不聞聲聲鳴蟬。

秋酉時時打得氈牆潮濕,

秋風陣陣吹過帳幕腥腔。

輪台之地距離家鄉萬里,

邊地元串已經過去三年!

寫作背景

《首秋輪台》

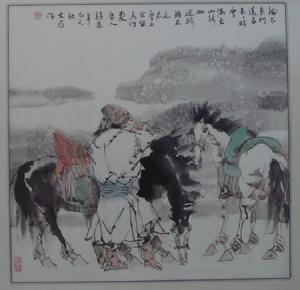

《首秋輪台》至至德元年秋,岑參在西域北庭已度過三年時光。第二年,即至德二年六月,岑參已回到內地鳳翔,經杜甫等舉薦,授右補闕。根據上述時間推算,岑參作《首秋輪台》之時,應該是已經做好了返囬內地之準備,因此,詩歌短短五言八句,卻似總結西域生活一般,使人讀之,馬上即可感受西域之生活情形。

需要說明,很多專家認為,唐時候輪台雖隷屬於北庭都護府,但在岑參之詩歌當中,北庭與輪台為相互包含之兩個地名,讀岑參詩過程中,此兩地方之名稱是互相適用的。

簡析

《首秋輪台》

《首秋輪台》詩的開頭面句從地點“輪台”落筆寫。地為“異域”,城為“孤城”,而又位於明山之外,雪海之邊,兩句互相補充,各分三層以寫邊地荒遠苦寒,起調極為沉重。

詩的次兩句則從時間“首秋”落筆寫。“秋來”和“夏盡”點明“首秋”,雁為北地之氏“唯有雁”照應“孤城”二字;蟬為家鄉之物,“不聞蟬”照應“異域”二字。“唯有”、“不聞”.從所見所聞,一正一反兩個方而來寫邊地荒遠苦寒。

詩的五、六兩句從居住環境方面寫。邊地的秋風秋雨侵襲著詩人居住的蓬帳,氈牆已經潮濕,帳幕發出胞氣。上句景物訴諸視覺,下旬景物訴諸嗅覺,可見詩人置身子怎樣的氛圍之中。一‘撈”一“格”,寫邊地初秋氣候的惡劣,點染秋B氣氛,勾劃出一個極為悽苦的環境。

詩的最後兩句仍從地點時間兩方面著筆來寫。“輪台萬里地”,寫邊塞地點之遠;“無事歷三年”,寫戍邊時間之長。環境苦寒,秋日又至,家鄉萬里,歸去無期,思念家鄉宅切是不言而喻的。因面這兩句實為詩人之所感。

這首詩由詩人所居異域而及詩人首秋所見,而及詩人邊地所居,而及詩人心中所想,由遠及近,層層寫攏來,久居邊塞的苦悶心情在首秋輪台的景物描繪中得到自然而又含蓄的表露。

詩詞賞析

《首秋輪台》

《首秋輪台》輪台為古單于之地,風物民俗盡殊,即古之所謂異域。作者《輪台即事》破題即曰:“輪颱風物異,地是古單于。”本篇即寫其風物之異,與異域之感。結句平實,然平中有奇,實中有虛。無事而於此偏遠荒漠之地度過三年。其難熬可知,其感觸可會,句外有無窮之意。

作者簡介

《首秋輪台》

《首秋輪台》關於輪台

《首秋輪台》

《首秋輪台》古輪台國(《史記》作侖頭)地處西域中部,為絲綢之路北道要衝,漢代是西域36國中的城邦之一。輪台國於漢太初三年(前102年)被李廣利所滅,漢宣帝本始二年(前72年)復國為烏壘國。西漢神爵二年(前60年),境內設西域都護府,歷時72載,統領西域諸國。唐時屬龜茲都督府烏壘州,清光緒二十八年(1902年)改置輪台縣,民國時期先後隸屬阿克蘇道和焉耆專區。新中國建立以後,1960年隸屬新疆巴音郭楞蒙古自治州(簡稱‘巴州’)”。輪台縣境內分布著眾多的漢唐古城遺址、古代墓葬以及伊斯蘭文化遺物。

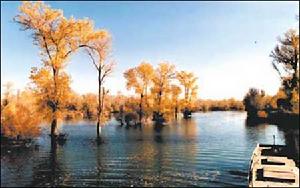

輪台是聞名中外的塔里木石油開發主戰場和“西氣東輸”首站,塔里木油田已探明可控制的石油儲量為3.5億噸,其中輪台境內1億噸;天然氣5000億立方米,其中輪台境內1000億立方米。全縣煤炭儲量6.43億噸,晶鹽儲量845萬噸。全縣森林面積220.8萬畝,草場面積1507萬畝。有國家級保護動物20多種。塔里木河沿岸有世界上分布最集中的“第三紀活化石”——天然胡楊森林43.6萬畝,形成了獨特的自然景觀。