簡介

《雲岡石窟》特種郵票

《雲岡石窟》特種郵票石窟藝術是一種宗教文化,取材於佛教故事,興於魏晉,盛於隋唐。它吸收了印度健陀羅藝術精華,融匯了中國繪畫和雕塑的傳統技法和審美情趣,反映了佛教思想及其漢化過程,是研究中國社會史、佛教史、藝術史及中外文化交流史的珍貴資料。我國現存的主要石窟群均為魏唐之間或宋前期作品,其中以石刻負盛名的是大同雲岡、洛陽龍門、天水麥積山和重慶大足四大石窟。1988年8月10日起,我國陸續發行《中國石窟藝術》普通郵票,全套4枚,選取雲岡、龍門、麥積山和大足四大石窟的代表性石雕造像繪入郵票。圖案為“雲岡石窟·北魏·大佛”、“龍門石窟·唐代·力士”、“麥積山石窟·西魏·菩薩”和“大足石刻·宋代·養雞女”。這套郵票拉開了我國石窟藝術郵票發行的序幕。後來,我國又分別於1993年9月、1997年6月和2002年6月發行了《龍門石窟》、《麥積山石窟》和《大足石刻》特種郵票。

國家郵政局發行的《雲岡石窟》特種郵票,全套4枚,小型張1枚。圖案依次為“釋迦牟尼像”(頭部)、“供養菩薩”、“供養菩薩”、“脅侍菩薩”和“釋迦牟尼像”(上身)。我國著名的四大石窟藝術全部繪入郵票。

我國的4套石窟藝術郵票圖案都採用照片形式設計,或單尊或群體,或局部或全身,或平視或仰視,來表現各石窟中典型的藝術形象,其中龍門、大足和雲岡石窟的造像背景灰暗,透出了歷史的厚重感。

詳情

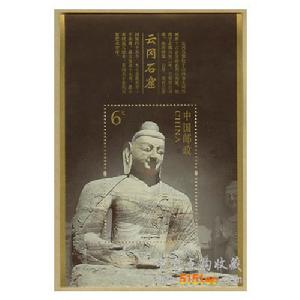

雲崗石窟小型張

雲崗石窟小型張國家郵政局於2006年4月13日發行《雲岡石窟》特種郵票1套4枚,小型張1枚。詳情如下:

志號:2006-8

圖序 圖名面值

(4-1)T 釋迦牟尼佛(北魏)80分

(4-2)T 供養菩薩(北魏) 80分

(4-3)T 供養菩薩(北魏) 80分

(4-4)T 脅侍菩薩(北魏) 80分

小型張釋迦牟尼佛(北魏)6元

郵票規格:30×40毫米

齒孔度數:13.5度

整張枚數:20枚

整張規格:150×240毫米

小型張郵票規格:40×60毫米

小型張外形規格:80×120毫米

小型張齒孔度數:13度

版別:影寫

防偽方式:防偽紙張

異形齒孔

螢光噴碼

設計者:姜偉傑

攝影者:張海雁員新華

責任編輯:史淵

印製廠:北京郵票廠

背景資料

山西省大同市以西16公里處的武周山南麓,有一綿延1公里長、依山開鑿的石窟群,歷史悠久、規模宏大、內容豐富、雕刻精細、品味高雅,這就是被譽為“中國古代石雕藝術寶庫”的雲岡石窟。雲岡石窟由北魏時期著名高僧曇曜主持開鑿。據《水經注》記載,當時“鑿石開山,因岩結構,真容巨壯,世法所希。山堂水殿,煙寺相望,林淵錦鏡,綴日新眺”。在我國著名石窟中雲岡石窟以造像氣魄雄偉、內容豐富多彩見稱。在雕造技術上,繼承和發展了我國秦漢雕刻藝術的優秀傳統,又吸取和融合了犍陀羅藝術的有益成分,創造出一種具有獨特風格的藝術精品,對後來隋唐藝術的發展產生了深遠的影響,也形象地記錄了印度及中亞佛教藝術向中國佛教藝術發展的歷史軌跡,反映出佛教造像在中國逐漸世俗化、民族化的過程。石窟群中,有神態各異、栩栩如生的各種宗教人物形象及樂舞雕刻,佛像最小的高2厘米,最大的竟高達17米;有風俗古樸、形制多樣的仿木構建築物,有主題突出、刀法嫻熟的佛傳故事浮雕,有結構繁複、典雅精緻的裝飾紋樣等,生動活潑,琳琅滿目。璀璨的群星一樣,吸引著全世界的目光。1961年,雲岡石窟被列入第一批全國重點文物保護單位,2001年12月被列入《世界遺產名錄》。

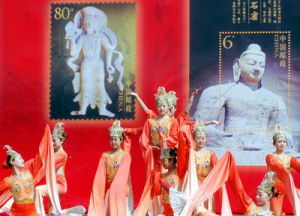

首發式

雲崗石窟首發式

雲崗石窟首發式