作者簡介

英國戲劇

英國戲劇作者:約翰·德萊頓(英文:JohnDryden,1631年-1700年),英國著名詩人、文學批評家、翻譯家。

《論戲劇詩》是以四人對話的活潑方式寫成的,一般認為,其中尤金尼不斯代表了當時的伯克赫斯特勳爵,黎西狄爾斯代表了賽德雷勳爵,柯萊特斯代表了豪沃德勳爵(與德萊頓合寫《印度女王》者),而內安德則是德萊頓自己的化身,內安德的大段言詞可與作者的其他戲劇論文同等看待。

約翰·德萊頓

約翰·德萊頓出生在北安普敦郡Aldwincle的一個鄉村,是ErasmusDryden與MaryPickering的14個孩子們中間最年長的,與斯威夫特是遠親。他的童年時光在Titchmarsh附近的村子裡度過,一般認為他在那接受了最早的教育。1644年他被送往威斯敏斯特學府,校長是RichardBusby,一位嚴厲而富有魅力的人。在這兒他寫出了最早發表的詩歌——獻給同學Henry的輓歌。

1650年他前往劍橋大學三一學院。1654年拿到了學位,成績是那一年裡面最突出的。同年6月父親逝世,留給他一些能夠賺取微薄收入的土地,但還不足以賴以為生。

護國時期他來到倫敦,成為克倫威爾的部長JohnThurloe的手下。他與清教徒詩人約翰·彌爾頓等人出席了1658年克倫威爾的葬禮。同年發表了第一首重要詩作《英雄詩章》,是為克倫威爾所作的頌詞。1660年又以《伸張正義》一詩迎接查理二世復辟。

文藝復興之後,他成為當時文壇和批評界的領軍人物,並表達了對新政府的擁護。他的非戲劇性詩歌多是為了貴族政府而不是為自己寫的,這對一個桂冠詩人(他後來獲得了這一封號)來說是種義務。1662年德萊頓被提名成為皇家學會成員並當選。但他對於學會事物不熱心,1666年因拖欠會員費被開除。

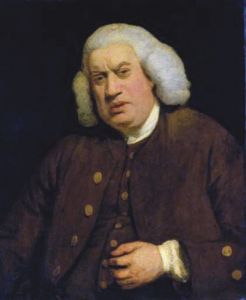

1698年所作德萊頓像1663年他與RobertHoward的持保皇主義觀點的妹妹伊莉莎白結婚。德萊頓偶爾也寫詩提到婚姻中的歡喜與憤怒。伊莉莎白比德萊頓長壽,育有3個子女。

清教徒禁令結束後劇院重開,德萊頓熱衷於戲劇寫作。1663年發表戲劇處女作遭到失敗。1668年始每年為King'sCompany每年寫戲劇三部。1660至70年代戲劇成為他主要收入來源。這時期他最著名的作品是《時尚婚姻》(1672),在恐怖劇和常規劇領域也取得成就,尤其是《一切為了愛》(1678)取得巨大成功。1667年,他為牛頓的成就寫了長詩《奇蹟年》。德萊頓最大的成就在諷刺詩領域,《麥克·弗萊克諾》(1682)是對詩人托馬斯·沙德威爾的諷刺。該詩不是一般的諷刺小品,而是把荒誕感帶入了詩歌領域。《押沙龍與阿齊托菲爾》(1681)、《牝鹿與豹》(1687)亦是同類作品。

綜述

《論戲劇詩》(EssaysonDramaticPoetry,1668)表達了高雅、準確、整一、明晰等新古典主義的理想。他的關鍵字“適當”(propriety),在一定程度上意味著針對主題選擇優雅的思想和辭藻;更重要的是,“適當”意味著“比例”(proportion),即:局部服從於整體,方法服從於目的。“適當”所保證的是總體的和諧與作品的整一性。

在戲劇作品中,必須遵守某些規則才能達到必要的整一性,這就是著名的時間、地點與情節的三個整一(thefamousthreeunitiesoftime,place,andactions):一齣戲劇必須發生在24小時之內,必須自始至終保持一個基本的場景,必須具有一個完整的情節。忠實地運用三一律,才能獲得更大的形式美。

然而與此同時,德萊頓又特別為現代英國作家辯護,而反對法國的悲劇詩人。在他看來,英國戲劇混合了悲劇和喜劇,並具有更多樣的性格和情節,從而提供了更大的快感。因此,英國戲劇不僅表達了更多的真理,而且以其多樣性增強了戲劇的美感。

三一律

自然是複雜的沒有理由不用複雜結構德萊頓對某些古典主義者一再奉為不可逾越的法規的“三一律”,作了全面的檢查。他著重剖析了“三一律”中最穩定、也最經典的一項:情節(即事件、行動)的一致。他說制定這條法則的很自然的原因是明顯的,就是兩個不同的獨立的行動會分散觀眾的注意力和關懷,因而會損害作者的本意。他形象地把這一戲劇法則比之於透視:在透視中,必須有一個觀察點,所有的線條都在那兒終止;否則眼睛移動,作品也會不真實。這就把情節一致的理由說透徹了。但他緊接著又指出,戲劇史的發展事實早已突破了這種一致。希臘舞台上是按照這個法則做的,“但在羅馬戲劇中泰倫斯有了發明:他的全部劇作都有雙重行為;他習慣於把兩個希臘喜劇譯過來編成一個自己的劇本,它們的行為都是喜劇性的,其中一個是主要的,另一個則是次要或從屬的。這種做法在英國舞台上很流行,使我們獲得變化多端的樂趣”。羅馬已是如此,到了莎士比亞那就更放手了。德萊頓指出,如果嚴守情節、行動一律的法則,“這就否定了莎士比亞所有的歷史劇,它們表現了史實而不是悲劇,而且全都由雙重行為構成的。”為什麼戲劇實踐會逐漸地衝破這一法則呢?德萊頓在《論戲劇詩》中回答說:自然是複雜的,反映它的戲劇沒有理由不用複雜結構,問題只在於作者是否有本領把它寫得有條不紊而已。

把別人對於外在的量上的刻板規定,轉移為對內在秩序作“有條不紊”的處理,這是入理的。德萊頓認為,外在的簡單結構決不是戲劇成功的確實保證,他以法國古典主義的某些劇作為例:“許多人把法國乾燥無味、空虛貧乏的簡單結構捧到天上,真令人大惑不解。”“法國一人一事的劇本,……其中詩句之長篇大論、冷淡乏味,實在叫觀眾難以忍受。”結構強行單一化了,很容易造成內容的貧乏而不適應於豐富多彩的反映對象。德萊頓未必讚賞泰倫斯的二合一式的劇作和莎士比亞史實氣息過重的歷史劇,但比之於上述謹守行動一致的某些法國劇本,他的內心寧可傾向前二者,這是不難見之於字裡行間的。對於時間和地點的一致他就更不以為然了,何況對於這兩個一致前人已提出過不少非難。他說,許多需要有二三天延續時間的生動事件,強按在一晝夜的限制之內是不合情理的,而且這種事件所包含的主旨也不能在短促的時間內闡發完畢;至於限定在一個地點上演出各場,既限制了內容,又會產生許多荒謬。由此可見,德萊頓對“三一律”的異議是帶有全盤性的,一些誤認為“三一律”即古典主義的後世理論家把他當作一個堅決否決古典主義法則的人,倒是難怪的。實際上,他只是對古典主義理論結構中最招人眼目而又最顯示其弱點的部分打上了幾個很大的問號。

德萊頓對“三一律”的異議出於一個比較堅實的思想根據:戲劇實踐在發展,從亞里斯多德那裡抽繹出來的法則即便合乎亞里斯多德的原意,也未必合乎今天的現實。

英國文學作品集

| 英國文學發端於中世紀,經歷了古英語、中古英語、文藝復興、17世紀、18世紀、19世紀 、20世紀文學7個時期,取得了舉世矚目的成就。 |