《美國怎么了》

《美國怎么了》作者簡介

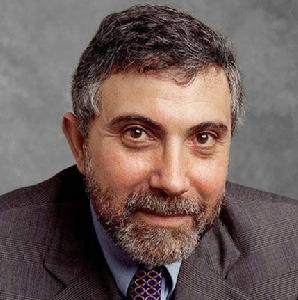

作者 克魯格曼

作者 克魯格曼美國經濟學家保羅·克魯格曼

2008年10月13日斯德哥爾摩當地時間13時左右(台北時間19時左右),瑞典皇家科學院諾貝爾獎委員會宣布將2008年度諾貝爾經濟學獎授予美國經濟學家保羅·克魯格曼。他將獲得的獎金額度仍為1000萬瑞典克朗(約合140萬美元),不會受金融危機影響。

諾貝爾獎委員會授予他的頒獎詞是,因為其在貿易模式上所做的分析工作和對經濟活動的定位。

保羅·克魯格曼簡歷

保羅-克魯格曼1953年2月出生於紐約長島,猶太人,畢業於耶魯大學經濟學專業,1977年獲得麻省理工學院博士學位,先後在耶魯、麻省理工、史丹福大學任教,2000年開始在普林斯頓大學工作。

1953年,克魯格曼出生於一個美國中產階級的家庭。他在紐約的郊區長大,從約翰·F·甘迺迪高中畢業後,他來到了著名的麻省理工學院,學習經濟學。大學時代的克魯格曼似乎更偏好歷史,經濟學的專業課修的不多,倒是天天去上歷史課。不過,是金子總會發光。大學二年級的時候,著名經濟學家諾德豪斯在偶然看到克魯格曼的一篇關於汽油的價格和消費的文章後,為他對經濟問題的深刻理解所打動,立即邀請他做自己的助手。大學畢業後,在諾德豪斯的推薦下,克魯格曼順理成章地進入了研究生院攻讀博士學位。這個期間,由於個人問題,他的情緒比較低落,草草地完成了博士論文以後,他奔赴耶魯大學任教去了。

作者 克魯格曼

作者 克魯格曼1987年,克魯格曼開始重新恢復了創造力,他寫出了大量高質量的論文——第三世界債務減免、歐洲貨幣體系的作用、貿易集團化。這些文章獲得的好評打消了他對自己研究能力的懷疑,他開始開闢一個新的領域——新貿易理論。這些成就使他獲得了約翰·貝茨·克拉克獎。

1988年,克魯格曼出版了《期望減少的年代》一書,該書一出版即在美國引起轟動。他與奧伯斯法爾德合著的《國際經濟學》成為各大學和貿易公司的標準教材。各大公司的總裁在看到他所著的書之後紛紛找上門來,請克魯格曼為他們作商業諮詢。為此,克魯格曼專門雇了一名經紀人,不是為了拉更多的客戶,而是為了提高價格,使商人們望而卻步。這段時期克魯格曼發現了一個有趣的課題——經濟地理學。他雄心勃勃地想把這個課題發展成為經濟學的一個分支,並在這個領域上取得了很大的進展。

1996年克魯格曼又一次令世人大吃一驚,他出版的《流行國際主義》一書大膽預言了亞洲金融危機。該書在短短兩年內重印了8次,總印數達120萬。同時,克魯格曼的經濟地理學研究取得了明顯的進展。經濟學界的許多人已經斷言:克魯格曼三年內必獲諾貝爾經濟學獎。

亞洲經濟危機的爆發使克魯格曼成為焦點中的焦點,他與奧伯斯法爾德合著的《國際經濟學》第四版也已經被翻譯成中文出版。

保羅·克魯格曼其他已在中國出版的著作有:

作者 克魯格曼

作者 克魯格曼《地理和貿易》國際經濟學譯叢,中國人民大學出版社,2000

《匯率的不穩定性》國際經濟學譯叢,中國人民大學出版社,2000

《流行的國際主義》國際經濟學譯叢,中國人民大學出版社,2000

《戰略性貿易政策與國際經濟學》國際經濟學譯叢,中國人民大學出版社,2000

《克魯格曼國際貿易新理論》 中國社會科學出版社,2001

《市場結構和對外貿易政策——報酬遞增、不完全競爭和國際貿易》 上海三聯出版社,1993。(流水)

亞洲金融風暴使全世界面臨經濟全面衰退的危機,但對經濟學家保羅·克魯格曼來說,這場災難卻使他的學術名望達到了巔峰。

編輯推薦

美國經濟危機

美國經濟危機本書要傳達的主要信息之一是,在我生長於斯的這個國家所發生的事情,本質上都與種族有關——也許很多讀者會對此感到不適。美國為何是唯一不向全體公民提供醫療保障的已開發國家?原因就在於美國的原罪,即奴隸制的遺留影響。在已開發國家中,為何只有美國存在一個想要逆轉福利國家的主要政黨?原因就在於白人對民權運動的不滿。里根在密西西比州的費城鎮。以一篇主張州權的演講開始了他在1980年的競選之路,而這裡正是三位民權活動者遇害的地方;紐特•金里奇(NewtGingrich)之所以能完全掌控國會,就是因為發生了“南方大倒戈”,即南方白人從壓倒性地支持民主黨轉向壓倒性地支持共和黨。

目錄

《美國怎么了》

《美國怎么了》第二章 長鍍金年代

第三章 大壓縮

第四章 福利國家的政治

第五章 60年代:紛擾的繁榮

第六章 保守主義運動

《美國怎么了》

《美國怎么了》第八章 不平等政治

第九章 大規模的分心武器

第十章 新平等政治

第十一章 醫療的當務之急

第十二章 迎戰不平等

第十三章 一個自由主義者的良知

書摘

回首過去

《美國怎么了》

《美國怎么了》戰後的美國首先是一個中產階級社會。從第二次世界大戰開始,工資水平大幅上漲,這使數千萬美國人走出貧民窟或者離開鄉村,擺脫了窮困,並擁有了自己的住房,享受著空前舒適的生活,我父母就躋身其中。另一方面,富人的數量變得很少,而且相對于欣欣向榮的中產階級而言,他們也不是那么富裕了。貧困人口的數量仍多於富裕人口,但只占總人日的很小一部分。所以,人們就產生了一種強烈的經濟乎等感——顯而易見,大部分美國人都過著相似的、體面的物質生活。

不僅經濟發展平穩,政治上也沒有什麼大衝突。在我青年時代的大部分時間裡,民主黨人與共和黨人就對外政策以及許多國內政策都達成了廣泛的共識。共和黨人不再打算逆轉“新政”的成果,他們中甚至還有不少人支持聯邦醫療保險。而且兩黨合作確有一定意義,儘管在越南與種族關係問題上出現了混亂,儘管出現了尼克森等人的醜聞,美國的政治進程基本上還是由兩黨共同執掌的,其成員在根本價值觀上是一致的。

熟悉歷史的人都知道,美國並非一向如此,我們曾是一個貧富差距巨大、飽受政治派系攻訐傾軋之苦的國家。但是,從第二次世界大戰後的年代來看,美國昔日極端的不平等與嚴峻的黨派爭鬥,不過是初級工業化國家特有的、不成熟的短暫階段。我們當時認為,美國已最終成長為一個有著強大中產階級的、相對平等的社會,平靜的政局是這個國家的常態。

《美國怎么了》

《美國怎么了》政治兩極分化的加劇並不是說兩黨都在走向極端。很難說民主黨出現了明顯的左傾:在福利、稅收等經濟問題上,柯林頓的政策比卡特,甚至比尼克森的政策都要偏右。另一方面,共和黨的右傾更為嚴重了,這只需要比較一下小布希強硬的保守做派與福特的溫和作風,便一目了然了。事實上,小布希的一些政策,比如取消房地產遺產稅,已不只是要將美國拉回到“新政”之前,而是要把我們拉回到“進步時代”(ProgressiveEra)之前。

一種可能是,貧富不均是根源,換言之,是經濟決定政治。按照這一觀點,過去三十年間的事情是這樣的:科技革新、全球化等不以個人意志為轉移的力量使美國的收入分配日趨不平等,上層的少數富人日益脫離大眾。共和黨選擇迎合這一崛起的精英階層的利益,原因也許是,精英雖然人數不多,但有能力也有意願捐助大筆競選資金,從而彌補了其人數缺憾。於是兩黨之間出現鴻溝,共和黨逐漸代表那些從貧富差距的拉大中勝出的人,而民主黨則代表落在後面的人。

《美國怎么了》

《美國怎么了》但我已越來越確信,因果關係是相反的,即體現為兩極分化加劇的政治變化,才一直是不平等加劇的主要原因。也就是說,對於過去三十年間的事情,我想提出另一種說法:在20世紀70年代,那些執意要將“新政”成果逆轉的右翼激進分子接管了共和黨,與民主黨之間產生了鴻溝,而民主黨人則成為真正的保守派,成為長期存在的平等制度的保衛者。極右派的掌權加劇了不平等狀況:增強了商界的膽量,使其敢於向工會運動發起全面進攻,從而大大削弱了工人議價的力量;將企業的執行層從舊日對其薪酬的政治與社會約束中解放出來;急劇削減了針對高收入的所得稅率,如此等等。

新不平等經濟學、政治

新不平等經濟學

美國經濟危機

美國經濟危機首先,當經濟學家對不平等的加劇深感震驚,從而開始回頭探尋以中產階級為主體的美國究竟源自何處時,他們驚奇地發現,從“鍍金年代”的不平等到戰後的相對平等,並非一個漸進的轉變過程。相反,第二次世界大戰後的中產階級社會其實是在短短數年裡由羅斯福政府的政策創造的,尤其是通過戰時工資管制。經濟史學家戈爾丁(ClaudiaGoldin)與馬戈(RobertMargo)最早記錄了這一驚人的事實,並將其稱之為“大壓縮”(GreatCompression)。這時人們也許會認為,一旦戰時管制解除,不平等狀況又會反彈到之前的水平。然而結果卻是,羅斯福創造的收入分配相對平等的狀態持續了三十多年。這有力地說明,與經濟學教給人們的基本理念不同,制度、規範與政治環境對收入分配的影響或許並沒那么小,而不以個人意志為轉移的市場力量的影響或許也沒那么大。

第二,政治變化與經濟變化的時間說明,是政治變化在先而非經濟變化在先。在20世紀80年代之前,甚至到了1983年和1984年,美國的不平等狀況並未大幅加劇。當然,對於統計數字是否展現了清晰的變化趨勢,仍有一些合理的質疑。但右翼接管共和黨發生於20世紀70年代中期,而且這一接管的毖要條件,即保守運動的體制,大體是在20世紀70年代早期出現的。故而,時間因素有力地說明了,造成兩極分化的政治變化發生在先,經濟不平等的加劇伴隨其後。

第三,雖然經濟學家大多曾認為,科技變革是美國貧富不均加劇的主因。據信,這一變革增加了對教育程度高的工人的需求,減少了對教育程度較低的工人的需求,但當研究者對統計數字進行更深入的考察時,這一正統見解就逐漸站不住腳了。也許最驚人的發現就是,即便教育程度高的美國人,大部分的工資收入也沒有出現大幅上漲。大贏家是為數甚少的一群精英,他們僅占總人口的1%,甚至更少。因此,研究者越來越覺得,科技並非主要因素。相反,很多人開始認為,之前推動平等的社會規範與制度所受到的侵蝕,是加劇貧富不均的關鍵角色,而這一侵蝕歸根到底是由美國政治的右轉所驅動的。

最後,跨國比較提供了一種“受控試驗”。美國政治的急劇右轉在已開發國家中是個特例,即便與其最接近的例子——柴契爾夫人執政時期的英國,也遠為不及。科技革新與全球化的力量對所有人都有影響,所以,如果貧富不均的加劇有政治上的根源,那么美國的與眾不同也就理所當然了;如果這種加劇的主因是不以個人意志為轉移的市場力量,貧富不均的變化趨勢在整個發達世界裡就應該是類似的。但事實是,美國貧富不均的加劇之勢在發達世界裡是絕無僅有的。儘管在柴契爾夫人執政期間,英國收入不均狀況迅速加劇,但仍無法與美國相比,而且在歐洲大陸和日本,不平等狀況充其量也只有溫和的增加。

因此,政治變化似乎是問題的核心。那么,這場政治變化又是怎么發生的呢?

不平等政治

美國經濟危機

美國經濟危機多年之後,這場小規模運動發展成一股強大的政治力量,支持者與反對者皆稱之為“保守主義運動”。該運動由各種人員與機構組成,其網路覆蓋面遠遠超越了通常觀念里的政治生活:除共和黨與共和黨政治家外,保守主義運動還包括傳媒機構、智庫、出版社等。人們可以在這個網路里度過整個職業生涯,而且有人的確是這么做的。他們知道不管發生什麼事,只要保持政治忠誠,便能得到回報。倘若一名自由主義者辦砸了一場戰爭,然後又違反道德準則獎賞自己的情人,他也許會擔憂自己的就業前景;但共和黨人沃爾福威茨卻沒有這種憂慮,因為美國企業研究所早已放了一把交椅,等著他來坐。

曾有不少共和黨政治家游離於保守主義運動之外,但現已寥寥無幾,主要原因是,若有人被認為在政治上不可靠,日子就會相當難過。林肯•查菲(LincolnChafee)就是個例子。他是羅德島州前參議員、一位溫和派,在2006年的初選中遭遇了來自右翼的骯髒挑戰,從而在普選中失利。雖說為了保持對參議院的控制權,共和黨明顯也很需要查菲,但為懲罰異己,他們在所不惜。

金錢是保守主義運動的黏合劑,而資金主要是由一小群超級富豪和一些大公司提供的。所有這些人都注定會從貧富不均的加劇、累進稅制的廢除與福利國家的倒退中獲益,簡言之,從“新政”的逆轉中獲益。保守主義運動的核心工作不外乎將時間往回調,逆轉那些抑制不平等的經濟政策。

反稅活動分子、保守主義運動的關鍵人物之一格魯夫•諾奎斯特(GroverNorquist)曾透露說,他想把美國帶回到“社會主義者奪權,即泰迪•羅斯福(美國前總統西奧多•羅斯福的暱稱。——譯者注)上台前的美國。所得稅、遺產稅、管制,這一切統統取消”。

保守主義運動說到底是要逆轉損害一小群富裕精英的政策,所以,從根本上講,它是反民主的。但不論當年這一運動的創始人對佛朗哥的行事方式有多么崇拜,在美國,畢竟要通過選舉才能取得政治權力。如果潛在的捐款人依然認為,鼓吹可能拉大貧富差距的經濟政策在政治上是自尋死路——在巴利-戈德華特(BarryGoldwater)於1964年大選中慘敗後,他們有絕對的理由這么想——就絕不會有人投入這么多的錢。保守主義運動之所以能從美國政界的一個小配角變成主角,就是因為它已證明自己有能力贏得選舉。

羅納德•里根就是一個最好的證明。他在1964年開始政治生涯的演講“抉擇的時機”(ATimeforChoosing),以及在1966年成功競選加利福尼亞州州長的過程中發表的一系列演講,都預示了一些政治策略,在其後的四十年間,這些策略將為他以及其他保守主義運動的成員服務。後世為里根歌功頌德的人將他描繪成秉持保守主義高尚準則的模範,但他根本就不是那種人。里根早期政治成功的要訣是迎合人們在族群與性別上的焦慮感,拿人們對共產主義的恐懼做文章,而且最重要的是,以隱秘的方式利用白人對民權運動及其影響的逆反情緒,從中漁利。

新“新政”

美國經濟危機

美國經濟危機共和黨在2002年中期選舉中大獲全勝,靠的是竭盡所能地拿恐怖主義做文章。現在有充足的理由相信,小布希把我們拖入伊拉克戰爭的原因之一就是,他想讓戰爭心理一直籠罩在人們心頭,同時他還希望,猶如探囊取物般地打一場勝仗,將有利於他的競選連任。或許伊拉克戰爭的確為小布希贏得了2004年的大選,雖說當時的戰局已有惡化之勢。

……