簡介

《瘞鶴銘》

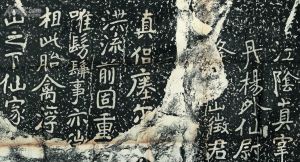

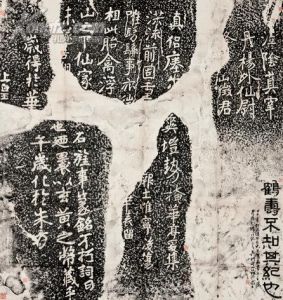

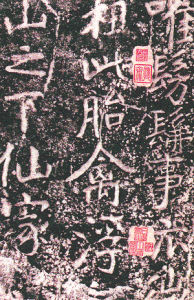

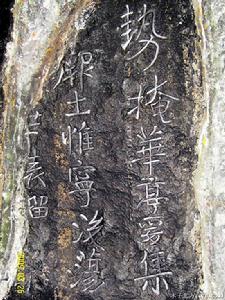

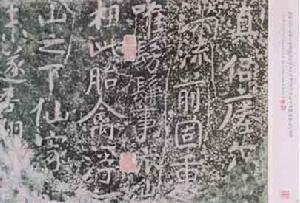

《瘞鶴銘》《瘞鶴銘》是六朝著名的摩崖石刻,刻在江蘇鎮江焦山斷崖石上。瘞是埋葬之意,瘞鶴銘,即葬鶴的銘文。書家題名為上皇山樵,刻石年代歷來眾說不一。該碑銘為楷書摩崖,存90餘字。其書法意態雍容,格調高雅,堪稱逸品,被尊奉為“大字之祖”,是中國書法史上具有坐標意義的傳世名跡,與《石門銘》齊名,被稱為南北二銘。

歷史

由來

大約在六朝時期,一個取名華陽真逸的隱士在華亭得到一隻仙鶴,仙鶴隨他四處雲遊,想不到在朱方(鎮江古名)竟然仙逝而去。鶴是長壽的代名詞,它的死讓隱士震驚,震驚之餘他用玄黃的絲綢包裹了鶴的遺骸,將之葬在焦山下,並在葬鶴的土丘旁寫下了一百多字的《瘞鶴銘》進行憑弔。成文之後,隱士僱傭工匠將全文刻在焦山摩崖石壁上,伴著晨昏日暮,碧水江波幾百年。

流傳

《瘞鶴銘》

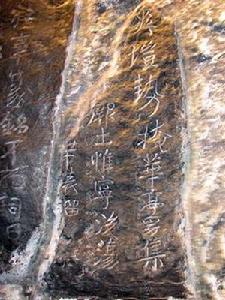

《瘞鶴銘》《瘞鶴銘》原刻在鎮江焦山西麓的臨江摩崖壁上,中唐以後始有著錄,後遭雷擊全碑墜江,裂為五段,崩落長江中。

北宋慶曆八年(1048年),鎮江郡守錢子高因疏通河道,而從江中獲得了一塊《瘞鶴銘》殘石,上有二十餘字,便將其與另外三塊晉唐時期的石碑一起置於焦山之上,並立下碑亭寶墨亭。

清代康熙年間,曾任江寧、蘇州知府的陳鵬年退居鎮江,歷時3個月,將《瘞鶴銘》斷碑打撈上岸,對石刻存字進行清理剔土後,計得字93個,其中全字82個,殘字11個,並按前人考證的摩崖石刻行次排列,無字處用空石鑲補,在焦山定慧寺伽藍殿南面建亭加以保護,於康熙五十二年春竣工。這就是現存於世,擺放在焦山碑林的《瘞鶴銘》殘碑。這兩組殘碑,未出水時之拓本稱“水拓本”,字數不多;出水後初拓本(五石本)即上皇山樵書。

2008年及2010年,鎮江市組織兩次打撈,其中三塊殘石上的四個字被初步認定為《瘞鶴銘》殘字。

碑文

鶴壽不知其紀也,壬辰歲得於華亭,甲午歲化於朱方。天其未遂,吾翔寥廓耶?奚奪余仙鶴之遽也。乃裹以玄黃之巾,藏乎茲山之下,仙家無隱晦之志,我等故立石旌事篆銘不朽詞曰:相此胎禽,浮丘之真,山陰降跡,華表留聲。西竹法理,幸丹歲辰。真唯仿佛,事亦微冥。鳴語化解,仙鶴去莘,左取曹國,右割荊門,後盪洪流,前固重局,余欲無言,爾也何明?宜直示之,惟將進寧,爰集真侶,瘞爾作銘。

風格

《瘞鶴銘》

《瘞鶴銘》《瘞鶴銘》無論是書風還是記述習慣,都迥異於中國書法的傳統。北宋書法家黃庭堅對其極為推崇,作詩盛譽《瘞鶴銘》為“大字之祖”,宋代另一位著名書法家曹士冕則推崇其“筆法之妙,書家冠冕”。《瘞鶴銘》自宋代至21世紀的千年間得到無數讚譽,被認為是南碑之中最有代表性的一塊碑,成為“碑中之王”。

1、它沒有留下任何朝代紀年的信息,甚至也沒有留下作者真名;

2、碑文一反古時自右向左的書寫順序,從左至右豎書而成;

3、在此之前,古人寫字都是小字,寫在竹簡之上,而《瘞鶴銘》則是開創了大字大書的先河;

4、整篇文章文風飄逸,字裡行間流露出濃厚的六朝氣息。字型渾厚古樸,仿佛楷書又帶著隸書和行書意趣,字形大小懸殊,一筆一畫毫不拘束,仿佛一個個姿態各異的生命自由舒張。

爭議

作者之謎

對於《瘞鶴銘》的作者,千百年來,書家、學者始終爭論不休,這主要是由於銘文只書名號,未寫作者:

《瘞鶴銘》

《瘞鶴銘》1、王羲之

有人考證王羲之的妻子是鎮江人氏,王應是鎮江之婿,《瘞鶴銘》出於其手,較為可信。

2、陶弘景

宋人黃長睿考證它為梁代陶弘景所書。陶弘景隸書、行書均佳,當時他已解官歸隱道教聖地鎮江茅山華陽洞,故認為屬於他的墨跡。

3、顧況

4、其他

21世紀初,中國學術界傾向於王羲之或陶弘景,但都還缺乏證據。《瘞鶴銘》的作者究竟是誰也就成為一直困擾書法界的千年之謎。

年代之謎

圍繞《瘞鶴銘》年代的爭議也頗多,有東晉說、南朝梁說、唐代說等五種,然而它系唐前石刻卻勿庸置疑。這是因為有記錄證實,《瘞鶴銘》的第一塊殘碑是宋朝找到的。

影響

《瘞鶴銘》

《瘞鶴銘》在中國書法史上與北方的《石門銘》合稱為南北二銘。從宋朝開始,無數文人墨客紛紛來到焦山小島,探訪這篇傳說以悼念家鶴為內容的書風奇特的銘文,在臨摹拓片之後,題詞賦詩,並將自己的紀念文章與名字摹刻焦山之上。焦山的臨江峭壁至現代所留下的80餘方石刻中,幾乎可以看見宋代之後所有在中國書法史上留名的大家宗師,而焦山碑林亦因此揚名。

歷代書家都把《瘞鶴銘》作為書法學習的重要範本,宋代黃庭堅吸取了它的精髓,成為一代大家,他稱《瘞鶴銘》為“大字之祖”,作詩曰“大字無過瘞鶴銘”。

清代揚州八怪之一的鄭板橋在焦山讀書時,曾與瘞鶴銘朝夕相處,深受其影響,板橋體的創立無不與其相關。

日本江戶時期著名書家良寬取法《瘞鶴銘》而成為一代宗師,並影響了日本書道的進程。石刻所在的焦山也被日本書界稱為書法之山,每年都有崇拜者來此朝聖。

拓本及摹本

《瘞鶴銘》

《瘞鶴銘》在歷代雅好《瘞鶴銘》的書家中,晚清民國時並稱為“南曾北李”的書藝大家曾熙、李瑞清及其弟子張大千所臨尤具特色和影響。曾熙用畢身精力研習和傳授《瘞鶴銘》,創作了大量《瘞鶴銘》書體的書法作品,並惠贈好友及授予弟子臨習;李瑞清曾親臨焦山訪碑,在《瘞鶴銘》原址摩挲石刻筆畫,感受運筆走勢,盤桓體悟兩晝夜方去;張大千承曾、李二師真傳,並擺脫對臨而進入意臨境界。

2013年6月,《曾熙李瑞清張大千瘞鶴銘雅集》由上海辭書出版社出版,該書匯首次露面的鎮江博物館藏一級文物《瘞鶴銘》水前原拓和曾熙、李瑞清、張大千三家《瘞鶴銘》臨作為一集,書史名碑與書藝大家聯頁並墨,成為難得一見的書法奇珍。此次成書匯集了首次露面的鎮江博物館藏一級文物《瘞鶴銘》水前原拓和曾、李、張三家《瘞鶴銘》臨作為一集,同時編入三者用《瘞鶴銘》書體創作的諸多書法作品,並編制了原拓和三人臨作的書體對照表,便於讀者清晰完整地了解《瘞鶴銘》原貌及近代《瘞鶴銘》傳承發展,極具藝術特色和研究價值。