基本資料

漁家姑娘在海邊(電影海霞主題曲)

作詞:黎汝清

作曲:王 酩

編配:龍偉華

創作背景

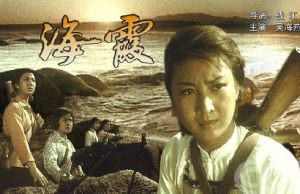

電影《海霞》海報

電影《海霞》海報《漁家姑娘在海邊》是文革時期電影《海霞》中的歌曲。,一部深受廣大人民民眾喜愛的優秀影片,在其創作及上映的過程中,卻經歷了常人難以想像的艱辛和波折。筆者就此作一披露,以饗讀者。

一

“文化大革命”前期,以“文化革命旗手”自居的江青在舞台上大搞“樣板戲”,並由此形成了八億人民八台戲,樣板戲“一花獨放”的局面。一些長期從事故事片攝製的老同志對此十分不滿。1971年5月20日,長於故事片拍攝的導演謝鐵驪借紀念毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表29周年之際同導演成蔭、攝影錢江聯名給周恩來寫了一封信,反映廣大工農兵民眾對故事片的迫切要求,並就如何抓好故事片攝製等問題提出了自己的意見。周恩來收到信後,十分重視,立即將此信批轉給江青。正是由於周恩來的干預,1972年,由江青掌管的國務院文化組這才決定恢復故事片的生產。

文化組恢復故事片拍攝的決定一下達,各電影製片廠便聞風而動。謝鐵驪更是興奮不已,到處尋找故事片的材料。一天,他見女兒正在津津有味地讀一本書,拿過來一看,原來是南京軍區作家黎汝清創作的小說《海島女民兵》,便迫不及待地看了起來。這本書講述的是漁家孤女李海霞在黨的哺育下,在與漁霸陳占鰲、潛伏敵特劉阿太等敵人的鬥爭中,逐漸成長為一名成熟的革命女戰士的故事。謝鐵驪看完後覺得這是個拍片的好題材,主題好,有生活,內容也很健康,而且在當時階級鬥爭一統天下的局面下,拍這樣的片子政治上也比較保險,不會出問題。他很快將它改成了電影文學劇本《海霞》。正在“等米下鍋”的北京電影製片廠也立即將其列入了拍攝計畫。謝鐵驪隨後組建了《海霞》攝製組。剛剛從幹校回廠的王好為進入導演組,成了他的副手。他的老搭檔錢江負責攝影。班子搭好後,謝鐵驪在全國範圍內開展了一場演員選拔,最後確定由“文化大革命”前已經成名的王蘇婭出任女配角阿洪嫂,在北京前門一家副食店發現的張力維飾演彩珠,從北京的一所國小里找到蔡明出演小海霞,天津的中學生洪學敏扮演玉秀。戲中女主角海霞原打算由謝芳扮演,但由於她的年齡偏大,後來改由福建省京劇團的吳海燕扮演。為了充分把握影片的主題,1972年8月,謝鐵驪帶著錢江、王好為出京南下,頭站抵達南京,與《海島女民兵》的作者黎汝清交換改編《海霞》劇作的意見;然後轉至溫州,和小說女主人公海霞的原型汪月霞交談,考察女民兵們的學習與工作,深入生活;隨後一路向南,路經浙江、福建、廣東,挑選外景地。此次出訪,歷時月余,一路上精神抖擻,大有不把此片拍成一流影片不罷休的氣勢。

然而,天有不測風雲。正當謝鐵驪全力投入《海霞》拍攝時,江青的一個調令卻將他調到了樣板戲《海港》劇組擔任導演。臨行之前,謝鐵驪對王好為等人千叮嚀,萬囑咐,要他們培訓好演員,繼續尋找合適的外景地,做好拍攝《海霞》的前期工作,待他回來後立即投入拍攝。1973年4月,謝鐵驪拍完《海港》後急匆匆地趕回了《海霞》攝製組。然而,正當他準備重新啟動《海霞》的拍攝時,江青又要調他去拍《杜鵑山》。無奈之下,謝鐵驪只好將拍攝《海霞》的任務交給了另一位北影導演凌子風。凌子風接手後立即南下來到了《海霞》外景地。時值初冬,南方的海水仍有些溫意,颱風過後,海島上氣候宜人,正是拍攝的好時節。凌子風奮戰半月有餘,積聚了小半部的《海霞》樣片。按照慣例,他讓王好為攜著已拍好的小半部樣片返京送審。不料,送審未通過,攝製組被勒令撤回京城。凌子風執導的第一次《海霞》拍攝行動半途而廢。

凌子風拍片失敗,這下可急壞了謝鐵驪。他馬上找到錢江家,對錢江說:“看來我是沒辦法拍《海霞》了,還是你來。導演是你,攝影是你,整個攝製組組長也是你,《海霞》就交給你了!”但此事並非謝鐵驪所能做主,在當時的情形下,錢江對拍《海霞》一事也是顯得心有餘而力不足。這么一耽擱,一年又過去了。直到1974年7月,由於周恩來、葉劍英等人的努力,《海霞》才又重新被列入拍攝計畫。謝鐵驪一拍完《磐石灣》後,便立即趕到《海霞》劇組,投入了緊張的拍攝工作中。這次他將外景地選在了福建一個風景秀麗的海灘。為了保證拍攝安全,攝製組還與當地駐軍聯繫成立了協拍小組,以與劇組相同的人數比例配備醫療和游泳救生人員,並嚴格規定演員們不能隨便下水。在影片拍攝過程中,戰士們都很盡責,一個演員下水,周圍馬上就聚攏了五六個前來保護的戰士。儘管如此,劇組裡的演員大多是二十歲左右的姑娘,活潑好動,尤其是見了湛藍的海水,哪裡還管得了自己?有幾個女孩子因偷偷跑到海邊游泳,結果受到了一頓嚴厲的批評。

經過一番緊張的勞作,1975年初,謝鐵驪終於完成了《海霞》的拍攝。這是他自“文化大革命”開始以來拍攝的第一部故事片,而且自我感覺拍得不錯,他對影片送審充滿了信心。事實上,謝鐵驪在這部影片中越出了當時“左”的文藝桎梏,在結構上採用“非戲劇化”和“散文化”的表現手法,把民族風格和電影表現手法相結合,以景寫情,情景交融,充滿了抒情詩的色彩和情調,這在當時的電影拍攝藝術上是一個很大突破。

歌曲《漁家姑娘在海邊》

歌曲《漁家姑娘在海邊》二

儘管謝鐵驪對影片《海霞》很有信心,然而當片子送到文化部後,掌控文化部的于會泳、劉慶棠等人審看後仍大為不滿。文化部對《海霞》的審查意見是:主題不鮮明、不集中、不深刻;一號人物海霞沒有樹立起來;沒有按照“三突出”以及“三陪襯”的原則處理一號人物和其他人物的關係。在審查中,文化部還提出了有兩場戲必須改動:一場是指導員受傷的戲。這場戲講的是在戰鬥中小海霞到前線陣地給解放軍送水,指導員為了掩護她而受了傷的事。于會泳等人認為這違反了“三突出”原則,突出了指導員,使一號人物海霞“受貶”,應該突出海霞,讓她負傷。另一場是解放軍在海霞家吃野菜的戲。解放軍解放了海島,來到海霞家裡,指導員看見海霞煮了一鍋野菜,就讓戰士們每人吃了一碗,全部吃光。海霞感到不理解,正在慪氣時,指導員給她端來一大碗白米飯,充滿深情地說:“小妹妹,我們就是為了不讓你們過這樣的苦日子才到這裡來的。”海霞感動得流下了熱淚。這場戲被指責為違反了“三大紀律八項注意”,是“拿窮人開心”。這兩場戲“歪曲人民解放軍”,“誣衊了解放軍的形象”,“給英雄人物臉上抹黑”。此外,老民兵旺發爺爺給青年民兵講傳統,對海霞進行教育,是“英雄人物陪襯次要人物”。于會泳因此責令北京電影製片廠“要從方向路線高度加以認識”,“把壞事變好事”,對影片進行修改。文化部的審查結果給了謝鐵驪當頭一棒。他不明白,為什麼這么好的戲卻被文化部“糟蹋”成這個樣子。正當謝鐵驪為此傷心不已時,事情又出現了轉機。專門為黨和國家領導人播放電影的原北影廠職工周恆,為了“調劑”領導們的生活,以“給周總理放片”為名,通過文化部值班室到廠里借調還未通過的影片,並稱:“總理身體不好,可能一次只能看一兩本,片子要多放幾天再還。”周恩來當時剛做完一次大手術,看了《海霞》後大為欣賞,朱德、葉劍英、李先念等黨和國家領導人聞知後,也相繼調看了《海霞》,並對影片給予了高度評價。對於文化部指控編導在“吃野菜”一場戲裡“違反三大紀律八項注意”,朱德很不以為然,他毫不客氣地批評文化部說:“他們懂什麼三大紀律八項注意?這就叫破壞?真是胡扯!”葉劍英看完後將影片借給了總參謀部在較大範圍內放映,連放三場,觀眾好評如潮。鄧穎超看後還將《海霞》推薦給中聯部,準備用來招待各共產黨國家的來賓。

一部未通過的片子竟然放到了國家領導人那裡,于會泳得知此事大為恐慌,立即將情況報告給了江青。江青聞言大怒:“是誰把片子往鄧穎超那兒送的?她又不管文藝,伸這個手乾什麼?”于會泳於是將事情一五一十地向江青作了匯報,並說:“我們原本對此片就沒有通過,但現在總理、朱委員長、鄧穎超都看了,他們都說好,我們也不好再提什麼意見了。”江青對此不以為然,便馬上授計說:“你們應該有個制度,沒完成的影片不準出廠嘛!”

于會泳得到江青的“指點”,便立即派人到北京電影製片廠,將《海霞》底片和樣片全部查封,並派專人看守,不許影片外借;又派“調查組”進駐北影廠,找《海霞》劇組創作人員談話,收集整理中央領導人調看影片的情況材料。並給《海霞》加了兩項罪名:一是《海霞》是“文藝黑線回潮”的代表作。二是《海霞》攝製組是“行幫性的導演中心制”,是資產階級所有制。謝鐵驪和錢江對此不服,向江青申訴。他還詰問文化部:“《海霞》在政治上是好的,藝術上也是有創新的,為什麼不能通過?”但江青不為所動,並以文化部核心組名義向北影廠連續發去兩封公開信,要求立即對《海霞》進行修改。在重重壓力下,謝鐵驪根據文化部意見對影片修改了一百多個鏡頭,但對必須“改動的那兩場戲”卻絲毫未動。1975年6月15日,經過第二次修改的《海霞》送文化部審查,這也是文化部第三次對該片進行審查。于會泳等人當日便看了影片,仍然不予通過。訊息傳來,住院的謝鐵驪忍無可忍,決定狀告文化部,並與錢江一起將一封署名的訴狀交到了江青那裡。江青是文化部的總後台,向江青告文化部無異於“與虎謀皮”。結果文化部派人到北影廠封存了影片的全部底片和樣片。在北影廠召開數不清的大會小會上,大肆討伐謝鐵驪,還聲稱要追查出謝鐵驪背後的“黑手”。但謝鐵驪並沒有屈服,他將申訴信送到了國務院信訪局。他在信中駁斥了文化部給《海霞》定下的違反“三突出”的罪狀,指責掌管文化部的于會泳和劉慶棠借影片整人。7月25日,他還與錢江聯名給毛澤東寫了一封信,請求他過問。毛澤東在信上批示:印發政治局各同志。月底,鄧小平親自主持政治局審看了《海霞》,肯定了這部片子,《海霞》終於獲得了一張“準映證”。同年8月,在鄧小平支持下,歷經坎坷的《海霞》在全國公映。

歌詞

《漁家姑娘在海邊》 歌譜

《漁家姑娘在海邊》 歌譜大海邊哎,

沙灘上哎,

風吹榕樹沙沙響,

漁家姑娘在海邊哎,

織呀織魚網,織呀嗎織魚網。

哎,漁家姑娘在海邊,織呀織魚網織呀嗎織魚網。

高山下哎,

懸崖旁哎,

風卷大海起波瀾,

漁家姑娘在海邊哎,

練呀練刀槍,練嗎呀練刀槍。

哎,漁家姑娘在海邊哎,練呀練刀槍,練嗎呀練刀槍。

大海邊哎,

沙灘上哎,

風吹榕樹沙沙響,

哎,漁家姑娘在海邊哎,織呀織魚網,織呀嗎織魚網,

哎,漁家姑娘在海邊哎,織呀嗎織魚網。哎

歌曲賞析

歌曲《漁家姑娘在海邊》

歌曲《漁家姑娘在海邊》“大海邊哎~ 沙灘上哎~ 風吹榕樹沙沙響 漁家姑娘在海邊哎 織呀織魚網,織呀嘛織魚網......"優美的樂曲輕柔而舒緩地響起。一群漁家姑娘飛梭走線,織呀織魚網織起了一張張魚網,也編織出明天的新生活。

經典老歌,與現今喜聞樂見的激情流行樂曲的風格迥然不同。聆聽著這支熟悉而優美的曲子,不由得合著節拍舒肢展臂,仿佛痴迷沉醉在那無邊無垠蔚藍色的大海邊。。。。。。

一幅幅美麗的畫面越來越清晰地顯現在眼前;一群充滿青春活力的姑娘們在湛藍的天空下,在波光鱗鱗的大海邊,盡情地沐浴著夕陽的餘輝,享受著柔柔海風甜蜜的親吻。一針一線,織呀織漁網,織出美好和希望!

輕柔的風兒掠過海面,海面上微波蕩漾是奏響的一曲曲歡歌和跳躍的勁舞;輕柔的風兒掠過海面,送來帆影點點,立在船頭的老梢公亮開歌喉唱起了悅耳動聽的民謠;輕柔的風兒掠過海面,一隻只海鷗低飛盤鏇;傳來陣陣愉快的笑聲;輕柔的風兒掠過樹梢,抖落葉兒片片;輕柔的風兒吹動姑娘的發梢,撩撥著姑娘多情的心弦。。。。。。

“大海邊哎~ 沙灘上哎~ 風吹榕樹沙沙響,漁家姑娘在海邊哎,織呀織魚網,織呀嘛織魚網......"

在夕陽的餘輝下,這是一幅幅惟美的畫面!

關於作者

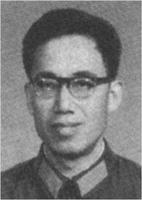

黎汝清

黎汝清作詞黎汝清

作家,山東博興人。1945年參加八路軍。次年加入中國共產黨。曾任渤海軍區衛生部見習編輯、華東野戰軍縱隊宣教幹事。參加了濟南、淮海、渡江等戰役。建國後,歷任華東公安部隊醫院分院副政委,師直工科副科長,營教導員,南京軍區前線歌舞團編劇、軍區政治部文藝創作室創作員。曾獲三級解放勳章。著有長篇小說《海島女民兵》、《萬山紅遍》、《皖南事變》,中篇小說《我守衛在桃花河畔》,詩歌散文集《戰馬賓士》等。兒童文學《三號瞭望哨》1959年獲中華人民共和國建國十周年兒童文學一等獎。長篇小說《皖南事變》獲1988年華東文藝圖書獎一等獎及全國第二屆圖書獎金鑰匙獎,《黃洋界上》獲全軍第三屆文藝新作品一等獎,電影文學劇本《長征》獲1988年華表獎、第二十一屆《大眾電影》百花獎。在冀教版六年級(上冊)書中,發表了《我和春聯》這篇文章。

王酩

王酩作曲王酩

1973年給電影《海霞》創作了插曲“漁家姑娘在海邊”,一曲“大海邊、沙灘上……”給自己帶來批判的同時,也給置身“文革”、“樣板戲”包圍之中的人們帶來了久違的悠揚與舒展。其後是電影《黑三角》的主題歌“邊疆的泉水清又純”、《小花》的“妹妹找哥淚花流”、《櫻》的“媽媽看看我吧”、《淚痕》的“心中的玫瑰”、《第二次握手》的“ 祖國春常在”…… 這些電影主題歌對於中國人來說意味著一個時代。伴隨著新時期文學和影視作品的繁榮,這些影視歌曲被傳唱四方,成為新時期第一批原創流行歌曲,它們的誕生更打破了港台歌曲紅極一時的局面,它們的演唱者中走出了中國第一批流行樂手。中國人因此難忘王酩。

歌手簡介

宋祖英

宋祖英宋祖英,中國當今最負盛名的女歌唱家,國家一級演員。從事中國民族聲樂演唱十幾年中,創作演唱了近千首中國民族歌曲和大量中外藝術歌曲、歌劇詠嘆調。出演過中國歌劇《傷逝》、《紅珊瑚》和音樂劇《赤道雨》。她首唱的中國歌曲《辣妹子》、《好日子》、《愛我中華》、《大地飛歌》等,廣泛流傳於中國民間和世界華語圈。她在中國的歌迷遍及都市、鄉間和邊寨。 畢業於中央民族學院音樂舞蹈系、中國音樂學院民族聲樂研究生。1991年調入中國人民解放軍海政歌舞團,國家一級演員。第九屆全國人大代表,全國青聯委員。獲全國第二屆少數民族聲樂大賽金獎;“金龍獎”全國歌手大賽專業民族唱法第一名;演唱的MTV作品《十八彎水路到我家》、《辣妹子》、《好日子》分別獲得全國“星光獎”一等獎和MTV金獎;演唱的《英雄》、《東西南北兵》獲中宣部頒發的“五個一工程獎”;《好日子》、《獻出你的愛》在第五屆中國音樂電視大獎賽中獲金獎,同時獲得 最佳演唱獎;在第十六屆全國電視“金鷹”獎中,其演唱的作品《辣妹子》獲最佳歌曲獎;還榮獲98首屆“大紅鷹”杯“戰士最喜愛的十大明星”稱號,並在歌劇《傷逝》、《紅珊瑚》中飾演女主角,在《婉君》中扮演阿奴,受到同行和觀眾的一致好評。

點評

金光閃爍的海面、漁網和剪影令人充滿遐想,記憶中飄起一首懷舊的曲子。

文革時期電影《海霞》的插曲,漁家姑娘在海邊,消去英姿颯爽,增添了風光綺旎,仿佛濕潤的海風拂面,別有新意。