圖書介紹

中文封面

中文封面1938年,家庭主婦溫妮弗瑞德·沃森把積聚多年心血的書稿《派蒂格魯小姐的大日子》寄給倫敦書商,換來一句“傷風敗俗”的惡評。沃森又拜訪多家書商,小說最終得以出版,迅速成為當時少女少婦喜愛的“桃色新聞指南”。二戰暴發,這部格調輕鬆的小說在肅穆的戰爭氣氛中銷聲匿跡。62年以後,《泰晤士報》突發奇想,將已屆94歲高齡的沃森請去做專訪,擅於把握時機的佩塞芬妮書社趁熱打鐵買下此書著作權,首印22,000冊,一周內就被搶光,此後屢屢加印。時隔60多年,《派蒂格魯小姐》竟奇蹟般地登上文藝類暢銷書排行榜,《衛報》稱之為“不能解釋的跨世紀文化現象”。現實中小說出版這一神話恰好映照了小說里寫的故事,正如《每日郵報》所感慨的:“此書讓我們懂得,人人都有鹹魚翻生的一天。”2002年,沃森夫人在欣慰中含笑去世,《派蒂格魯小姐》再度成為人們關注焦點,各大電影公司也瞄準這個時機,準備把小說搬上大銀幕。時逢近年來女性電影如日中天,本片講述明星與助理之間的故事情節,酷似大熱影片《時尚女魔頭》,不同的是,電影《派蒂格魯小姐》的女主角還是英國人,故事背景仍設在四十年代末,並全程在取景費用高昂的倫敦拍攝,整個故事都在同一天發生,集中了矛盾與衝突,與《時尚女魔頭》同樣吸引人眼球,又保持了原作的魅力。

作者介紹

溫妮弗瑞德·沃森(1906-2002)

長期居住在英國泰恩河畔的紐卡斯爾,因家道中落沒進大學,為貼補家用做了打字員。沃森說過“我的僱主從沒派給我什麼工作,有天他讓我帶點毛線活兒來乾,所以我在辦公室里寫完了整部小說”。她的第一部小說《四腳朝天》(FellTop)就是在辦公室里寫出來的。小說放了一年,因為她妹妹看到一個出版商張貼的徵稿廣告而得以出版,後被改編為BBC廣播劇。除了《派蒂格魯小姐的大日子》,沃森的其他小說都是以鄉村為背景。《派蒂格魯小姐》1937年出版,在英國、澳大利亞和美國大獲成功,並被翻譯成法文在法國出版,二戰開始時還計畫在德國出版。在那時就打算翻拍成電影,由碧莉·伯克主演,卻因戰爭之故泡湯。之後沃森結婚生子,那時她已出版了六部小說。佩塞芬妮出版社最初分別在2001年、2003年至2005年都出版過《派蒂格魯小姐》,2008年,佩塞芬妮經典系列又將它再版,序言由亨莉艾塔·特維克羅斯—馬汀撰寫。

讀書評論

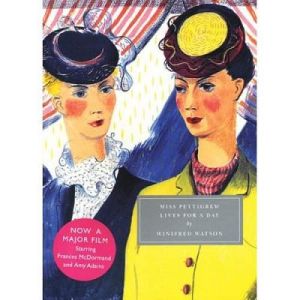

英文封面

英文封面英國倫敦有一家叫做波塞芬妮(Persephone)的出版社。它選書的標尺很簡單也很特別,就是致力於發掘和推介已斷版的上個世紀英國女作家的作品,以小說、回憶錄、烹飪類書籍為主。其實看出版社的名頭便不難猜測,借用古希臘女神芳名和倩影作為Logo的創意,是多少帶點兒試圖超越時空的書生意氣和對女性的創作能力的由衷肯定的。波賽芬妮的集叢現已累計達七十五種。聽起來,還不算多么了不起的偉業,反而更像是一種默默堅持的守候。它所定位的潛在讀者群,是一些獨具慧眼的、能在文藝腔不太濃又不太串商業味兒的文字里體驗閱讀快樂的人。

我得承認,我很不搭調地混跡於這個隊伍濫竽充數了一把。波賽芬妮第一輯三冊經典圖書之一《派蒂格魯小姐的大日子》(MissPettigrewLivesforaDay)給我造成的第一波震盪,頗可堪比書中派蒂格魯小姐撞見倫敦時尚圈名媛杜伯里小姐(MissDubarry)時那一聲著了魔、本能逸出的“噢!”邂逅的剎那,我也找不到別的詞了,看到如此明艷、如此女人味、發散著不屬於我們的時代、如此清雋秀雅的封頁,唯有一聲“噢!”即刻腦短路,不管不顧連簡介都沒好好看,就恨不得立即據為己有。

這就算一切的緣起了,如果再加上初見書名時我腦海里一閃而逝的某幅電影海報。不過,後者其實可以忽略不計,影音光環除了增加印象分,並不足以左右我對一本書的直接觀感。

在一個冷雨銜窗、心情微潮的夜晚,我翻開了這本初版於七十年前的小說。隨後的閱讀過程中,我一直感受到波賽芬妮出版社為它傾注的良苦用心。封面的麗人圖作於1938年,柔細的花紋里襯也出自於1938年的妙手,再看隔幾頁一張的插圖,筆法一絲不苟,人物造型豐潤,直叫我想起小時候特別喜歡翻的老式連環畫,一查,果然也是1938年的版式。封底有一張被時光上色的舊相片里,分明一位端麗的妙齡女子,那大概,也是1930年代的作者,溫妮弗里德·沃森(WinifredWatson)。波賽芬妮似乎就是立意要把一切與閱讀相關的設定全部鎖定在七十年前,讓二十一世紀的讀者感受到派蒂格魯小姐面世那一年英國圖書界曾經的喜悅。

就我個人的想法而言,波賽芬妮的精細付出是值得的。我覺得這是一本令人相當愉快的書,雖然大蕭條的暗影不斷地若隱若現。我讀到的評論也一致認為它給人以“輕鬆有趣”(lighthearted)的享受。故事的主角,派蒂格魯小姐,從寒風呼嘯的、11月的倫敦街頭走入讀者視線。她因長期挨餓而身形消瘦,面容僵板,對周遭的一切聲息皆如驚弓之鳥。她沒有如花美貌,年紀也不小了,替人做家庭教師,但是飯碗越來越不穩定,工作的實質內容常常淪為清潔工兼幼兒保姆。而沃森偏偏就給了這樣一個毫無特色的中年婦女奇幻般的二十四個小時和從此的人生轉機。

派蒂格魯去迪莉西亞·拉福斯(DelysiaLaFosse)小姐家應聘家庭教師,卻發現整個一尾烏龍。美麗的拉福斯小姐,原來是個正努力往上爬的明日小星星。她周鏇於三個男人之間,貌似風光,其實永遠上演驚險脫線的戲碼,苦不堪言。其一叫菲力,願意捧紅她,她則以肉體回報,所謂“潛規則”關係;其二叫尼克,花花闊少,專斷跋扈,視拉福斯為私己玩物,她的寓所,便是他隨意往返為所欲為的“玩偶之家”;最後一個叫麥可,在派蒂格魯小姐眼中,是個神似克拉克·蓋博的體面小開,有點貪杯,脾氣暴烈,對拉福斯小姐一往情深,向她求過好幾次婚。

故事的開始,就是拉福斯小姐為尼克即將到來“查房”而抓狂,因為菲力正躺在她的溫柔鄉,賴床不肯走。於是,撳門的派蒂格魯小姐連一段完整的自我介紹都沒來得及完成,就被請進門來救火。這本小說的推薦人、劍橋大學退休教員亨莉艾塔·特維克羅斯·馬汀(HenriettaTwycrossMartin)認為它是灰姑娘辛德瑞拉(Cinderella)的迷人變體(anenchantingversion),這大概是從派蒂格魯小姐與辛德瑞拉類似的經歷,以及最後都順利地俘獲如意郎君這個角度來說的。我卻覺得,與其說派蒂格魯出任中年版灰姑娘,倒不如說,她更像灰姑娘的神仙教母,至少,也算個測試版。因為真正需要扶搖直上的,其實是拉福斯小姐,而來自社會底層的派蒂格魯小姐則出人意料地幫她擺平了一道又一道難題。

上流社會的微妙人際關係被與之格格不入的派蒂格魯小姐衝撞得七零八落,恰恰是小說的推進力,和幽默感的根源。當我看到,派蒂格魯小姐攆走了牛皮糖一般的菲力,氣走了本來想霸王硬上弓的尼克,幫拉福斯小姐的閨密杜伯里小姐贏回了心上人的信任,在麥可PK尼克幾乎要認輸的時候,大吼一聲“扁他!”(Sockhimone!)以至於麥可覺悟並行動,最終抱得美人歸,我不禁和拉福斯小姐一樣好奇,派蒂格魯究竟會什麼法術居然一下子把所有人都搞定了?

有一個原因,應該就是所謂的旁觀者清。派蒂格魯小姐雖然出身貧寒,但顯然受過教育,她走在艱窘的社會邊緣,日日寄人籬下察言觀色,卻還有旁逸的心思去看電影念小說,並將它們消化為營養思考的理論,這些虛虛實實的因素,增加了她作為觀察者的洞見能力。比如她最後為麥可支的那一狠招,就是基於她對女性的觀察,她覺得女人或多或少是偏愛“真的漢子”(he-man)的,所以到了必須挺身而出的時候,男人決不可以面,麥可打也得打,不打也得打。而她之所以幫助麥可,也是因為她對真情流露和虛情假意區分得很清楚,她不希望拉福斯小姐繼續受制於尼克。

另外一方面,派蒂格魯小姐是個很樂觀的人,或者說,她具有“革命的浪漫主義情懷”。她從來沒有得意忘形,在這一天的奇遇之中,她無時無刻地不擔憂如果拉福斯小姐知道她登門的真實目的,那么她鐵定要被攆回大馬路上去。這種焦慮,部分淡化了小說的歡樂節奏,給主人公很立體的考量和背負。然而我更經常看到,派蒂格魯小姐總是站在了恐懼的對立面,握緊身側的拳頭,一仰而盡一杯她名字都叫不上來就落入喉嚨烈烈辣辣的酒,我似乎聽到她說:“一切都會好的!我一定會贏的!”隨後她起身,義無反顧地去營救她的恩人和朋友,這些時候,她專注得根本無暇憐惜自己。因為專心,因為堅信,所以她每次都發揮出色,所以她贏。這大概就是這個小人物讓我覺得特別可愛讓我心動的地方。

當然,她的心思和說話方式也很有趣。比如每逢香艷的男女擁吻場面,她就忍不住閉上眼,擔心她那“純潔的心靈”(hervirginmind)遭受污染,n遍Oh,dear,notagain!極為傳統的她看不慣尼克為人,暗地罵了幾聲“該死的”(damned)和“見鬼”(hell),之後又悔恨不已,因為“神父說,想法里的詛咒和說出來一樣惡質甚至比說出來更懦弱”(Ourvicaroncesaidthattoswearinyourmindwasjustasbadandevenmorecowardlythantoswearoutloud)。以至於拉福斯小姐不得不暖言安慰,不不不,這兩個詞充其量不過表達方式,稱不上詛咒,已經不算“不道德範疇”(they'vequitecomeoutofthesinfulcategorynow)。

像這樣階層對立、背景十萬八千里、加上點兒年齡代溝的對話,沃森處理得猶如一場場桌球演練賽,小波瀾不斷,但雙方友誼第一,於是觀者不必擔心驚魂的抵死扣殺,可以安然地左顧右盼,不時再為脆爽連環的節奏小喝一聲彩。

看完書後,我對照了一下那部被我晾在一邊的同名電影(中譯作《明星助理》,可能考慮到編劇撥給派蒂格魯小姐一份拉福斯小姐秘書工作之故)。小說里沒有那么多刻意的扭折,只不過清清爽爽地順水推舟,情節就可以轉彎了。我看了只是嘆,倫敦西區的做戲本領和好萊塢真不相伯仲啊,這大概就是派蒂格魯小姐所說的電影的“污染效應”(contaminatingeffect)。

於是很自然地,我對這本小說和小說家的興趣遠遠高於研究電影的意願。事實上,這位七十年前的暢銷書作者居然只是一個業餘作家。她的職業是紐卡斯爾市(Newcastle)的小打字員,上班時間敲敲打打,就有了第一部小說。我不知道《派蒂格魯小姐的大日子》是不是也是如法炮製的,不過當我邊讀邊好笑的時候,是有一點感謝沃森的枯燥無味的職業生涯的。沃森從沒有接觸過類似派蒂格魯小姐的人,也從沒體驗過拉福斯小姐駐唱的酒吧文化,所以我只能像波賽芬妮和劍橋的馬汀一樣佩服她的文字創造力。

沃森一生共寫了六部小說,每一種題材風格都有變化,結局卻總是溫暖美好的。1943年她因家事纏身而擱筆,自此不再創作。對此,她沒有惋惜挽留之意,她甚至對鍾愛的派蒂格魯都沒有多看一眼,只是平靜地接受,生活從一個階段向另一個階段毫不遲疑地過渡了。

如果要為溫妮弗里德·沃森和她筆下的派蒂格魯老小姐找一個共同點的話,我覺得她們都是以隨順而樂觀的真心面對生活停漲起落的女人。雖然只是萍水相遇,對於我,這未嘗不是一件榮幸的事。