簡介

美國女作家賽珍珠與英國女作家多麗絲·萊辛因獨特的雙重文化經歷創作了小說<東風·西風>與<野草在歌唱>.<東風·西風>通過異族通婚及新生兒的降臨體現了異質文化融合的可能與希望,從正面揭示了異質文化交流的重要性.<野草在歌唱>通過白人瑪麗被黑人男僕殺害展示了異質文化衝突的悲劇,從反面證實了加強異質文化溝通的重要性.兩人對異質文化的思考可謂是殊途同歸.對全球化時代人類共建美好的文化大家園具有啟發性意義.賽珍珠一生致力於中西文化的交流與溝通,《東風·西風》標誌著她這一努力的開始。在這部小說中,作者藉助於中西婦女的地位和命運問題,從婚姻家庭的角度切入,來探討中美文化之間的矛盾、衝突和融合的主題。但是,小說以異族通婚產兒的降臨來象徵中西文化的融合,具有較濃的說教意味,其實質是為賽珍珠“一個世界”的論點服務的,而異質文化之間的融合關鍵的前提仍在於溝通。

作者生平

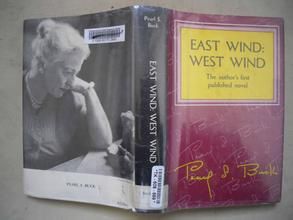

賽珍珠(PearlS.Buck或PearlBuck)(1892年6月26日-1973年3月6日),直譯珀爾·巴克,美國作家。1932年借其小說《大地》(TheGoodEarth),成為第一位獲得普利茲小說獎的女性;1938年獲諾貝爾文學獎。她也是唯一同時獲得普利茲獎和諾貝爾獎的女作家,作品流傳語種最多的美國作家。賽珍珠的文學創作明顯地分為不同的階段。諾貝爾獎給了她榮耀,但同時也說她是一位幾乎只以中國為寫作題材的作家。在後來的文學事業中,賽珍珠曾試圖擺脫這種寫作的狹隘性。她的第一部小說《東風和西風》(1930年)實際上包括兩個有相互關係的短篇小說,這部作品為她的初期寫作奠定了基礎。從1930年到她1938年獲諾貝爾獎,這期間的小說和傳記與中國的傳統有關,有些則與西方思想對中國文化的影響有關。三部曲——《大地》(1931年)、《兒子們》(1932年)、《分家》(1935年)——以一卷本《大地上的房子》(1935年)出版,該書喚起人們注意普遍的人類境況、自然的循環過程以及人類的興衰。《母親》(1934年)介紹了一位不畏艱辛勞苦、勇於求成的婦女原型。似乎是為了強調東西方聯合的可能性,賽珍珠也以同樣的口氣發表了一些散文作品。她給她的母親和父親寫了傳記《放逐》(1936年)和《奮鬥的天使:靈魂畫像》(1936年)。在兩種重要的文化都起重要作用的生活中度日是有困難的,這兩本書對此分別作了同樣的評價。上面提到的那些書為賽珍珠贏得了聲譽。獨特而略帶異國情調的人物無疑地使得作品廣受讀者歡迎,這種特點也同樣使作品本身具有力量。這些書——無論是小說還是傳記,都忠於她所信奉的小說概念。它們包含了她認為堪稱無比重要的一個民族、一個人或者一個家庭的活動範圍和歷史。這些書不含有作者的參與意識,而只讓事實說話。賽珍珠1934年永遠地離開了中國,回歸美國標誌著她開始努力擴大寫作範圍。她沒有拋棄遠東地區,然而除了這個題材以外,她不但以東西方世界的結合為題、而且也嚴格地以美國為題材進行著述。大多數作品受人歡迎,取得了成功,但是這些作品與她獲得諾貝爾獎前不一樣,未能受到評論家們的注意,甚至連溫和批評性的支持都沒有。在《一顆驕傲的心》(1938年)和《諸神:美國傳奇》(1940年)中,她傾訴並反省了有關自己、家庭的許多問題以及成名的種種酸楚。為了彌補寫作題材上的缺陷,並防止讀者以名取文,賽珍珠用約翰·賽奇斯的筆名寫了五部以美國為題材的小說。上述作品著重描寫了一些她自認為是標準的美國人的形象,但她塑造的人物沒有能給她早期著作的普遍性主題增添光彩。或許是這些人物不同於她在有關中國的作品中所描寫的人物,美國讀者太熟悉他們了。隨後,她得意地將這一嘗試公之於眾,並宣稱達到這樣的目的:證明來自生活中的故事才會受到描寫對象們的歡迎。在寫這些書時,她試圖像她的有關中國的作品那樣來反映自己的生活經歷,但她強迫自己盡力按西方人的傳統習慣來寫西方的故事,因此就多少有些力不從心,不能像早期那樣娓娓道來,故事變為情節,而情節正是其書暢銷的另外一種原因。使用假名字,在出版問題上常因商業性的解釋而被籠罩上陰影,這一點對賽珍珠來說也很重要。賽珍珠一直明白她的名望的商業力量。原本只作為家史的母親的傳記後來出版了,部分原因是為了支持她丈夫的公司。傳統觀念認為,真正的文學作品應當是被高明的評論家所承認並推薦給讀者的,而賽珍珠則認為,只要大眾喜愛,作品就具有價值,她的文學生涯為這種矛盾衝突所困擾。賽珍珠使用假名,是想兼顧兩個方面,但實際上是顧了後者,失了前者。當更多地致力於慈善事業時,她似乎是從自己的經歷和報刊新聞這兩個方面獲取寫作的故事情節。賽珍珠以美國軍人與亞洲婦女所生的棄兒以及曼哈頓工程(製造第一顆核子彈)為題材,寫了一些小說。她也寫了很多涉及世界種種問題的其他體裁的文章。賽珍珠的作品即使適合大眾的口味,它們與20世紀中期的文學成就也不能相提並論。與這種意見相關的評論,把賽珍珠獲獎後的反映生活的作品當成了一種典型。她的聲望、她的始終如一的樂觀主義態度以及作品中並未出現的自己的影子,所有這些與當代重要小說相比都顯得很不相稱。她也可能屬於過去時代那種極端寫實的作家,一個落伍的作家。賽珍珠在自己的文學研究中明確陳述的論點——作家是小說描寫對象的僕人——不能作為現代箴言被人接受。這種論點被解釋為作品缺乏藝術性,情節粗製濫造,有損於作家名聲。當她自己在努力解決這一問題時,兩種意見的衝突從來未能減弱她的這種願望:去做一個作家應該做的事,去做那些自己承認是被逼出來的事:寫作。賽珍珠獲得諾貝爾獎以後的作品,其主要失敗之處或許證明了她的這一觀點:西方的小說家能夠從東方的小說中學到一些東西。

賽珍珠

賽珍珠盤點賽珍珠作品

| 賽珍珠(Pearl S. Buck或Pearl Buck)(1892年6月26日-1973年3月6日),直譯珀爾·巴克,美國作家。1932年借其小說《大地》(The Good Earth),成為第一位獲得普利茲小說獎的女性;1938年獲諾貝爾文學獎。她也是唯一同時獲得普利茲獎和諾貝爾獎的女作家,作品流傳語種最多的美國作家。 |