簡介

晉文公火燒介子推

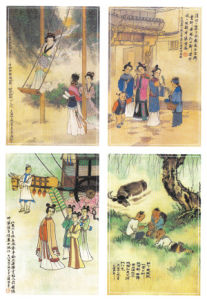

晉文公火燒介子推元雜劇作家狄君厚的《晉文公火燒介子推》是一部謳歌春秋時期晉國大臣介子推忠義品性的一部雜劇。從這部雜劇的誕生起,直到現在,都被人們所傳頌。

這部雜劇取材於春秋時期晉文公重耳上台前後與其諫議大臣介子推相處的情況.劇情有的地方如晉文公焚燒綿山逼介子推出仕一事,雖無歷史依據,但卻有民間傳說。因此從整體上看,此劇基本是真實的、可信的,是依據史實而編寫的一部歷史劇。

劇中的晉獻公本是一位在春秋時期頗有作為的皇帝,他先後滅掉驪戎、耿、霍、魏等國,成為北方的一個大國。正當晉國不斷上升向霸主之國邁進的時候,由於發生了驪姬之亂,遂使一度強盛的晉國很快衰落。

原來在晉獻公兵伐驪戎之時,驪戎獻出兩個美女,晉獻公都收為妾,其中一個較長的美女名叫驪姬,生子為奚齊。晉獻公前夫人齊姜生子申生,是太子,又聘戎人二女分別生了重耳和夷吾。驪姬為使其子繼承王位,便設計把晉獻公其他兒子封到外地,並挑撥晉獻公與兒子們的關係,結果申生自殺,重耳和夷吾逃往外地,奚齊被立為太子。而本劇就是在這樣一片危機中開始的。

要點

晉文公火燒介子推

晉文公火燒介子推介子推是本劇主人公,但本劇對他的描寫決不是簡單地重複歷史,而是在尊重歷史的基礎上,通過他冒死直諫、辭官歸隱,舍子首級、割肉充飢,懸歌於門、被焚綿山等情節,刻畫他忠義正直的良臣形象,歌頌了他的忠義品行,感人至深。本劇中以下精彩情節值的我們關註:

一、冒死直諫

看到混亂的朝政,危機四起的晉國,作為諫議大臣的介子推再也不能保持平靜,擔著隨時都有可能被獻公寵妃驪姬、國舅呂用公所害的危險,向晉獻公直諫。他歷數晉獻公所為即貶太子、皇后、建雲月台等招致天怒人怨的行為,並把這些行為與殷時紂王行為進行比較,希望能提醒晉獻公,不要昏庸失政。豈料晉獻公由於受驪姬迷惑,哪裡能聽得進去?而介子推在知道直諫無用後,按照孔子“有道則見,無道則隱”的古訓,辭官歸隱,用他的話說就是:“跳出那興廢利名場,做一個用舍行藏客”。他能夠全身而退,也算是明智。但他是忠於晉國的諍臣,我們也初步知道。

二、痛失愛子

介子推辭官歸隱,兒子介林卻想離家報國。恰好在呂用公奉聖旨所逼之下,重耳前來介子推家避難。無奈,介林自刎,假稱重耳之頭騙得呂用公退兵。這個場面,對介子推來說是十分痛苦的,他唱道“我則見扯劍出匣,他便揪住頭髮,吃察刀過處頭落地。苦痛天那!”他本可以獻出重耳,保全介林,但為的是重耳和晉國,他只能犧牲自己兒子,其忠義之行為,再次表現。

三、割肉充飢

暫時騙得呂用公退兵後,介子推急忙護送重耳逃跑。恰逢行在山路,風雪交加,沒有吃的,介子推只好忍著疼痛割下他身上的肉,讓重耳吃上充飢。這一方面表明介子推忠於重耳,另一方面也說明介子推為重耳付出了深厚情感。介子推之行為,完全可以稱得上是義士,其為重耳的赤城,也令人尤為感動。

四、背母歸山

重耳不久即位,叫晉文公。他即位後封分功臣,唯獨把介子推忘了。這對介子推是個沉重的打擊,他沒想到重耳會如此忘恩負義。事實上假如晉文公重耳封他為官,他肯定不去赴任,還是在家歸隱。他的心裡是要博得個被封官的美名,得到晉文公的情感回報,而不是要真去做官。誰料晉文公偏不能滿足他這一“虛偽”的心靈。重耳在患難之時用著他,但即位後很快也便忘了。面對重耳的忘恩負義,介子推的憤怒之情可想而知,他作了一篇《龍蛇歌》懸於晉朝宮門,並負母進山。晉文公前來追他,他卻早不在家了。追到山上,又尋不見,只得放火燒山,燒死介子推,其場面十分慘烈。從表面上看,晉文公是燒死了介子推,實際上是燒掉了一個義士的忠貞,義氣、正直和對他的赤誠。介子推之所以出現這個結果,是忠義與詭譎這兩種性格對立的結果,君不見孔子在評價晉文公時說他“譎而不正”,晉文公這種性格與介子推是十分相反的。

思想

本劇通過上面所列舉的情節,對介子推的忠義正直進行了歌頌,對重耳的忘恩負義進行了譴責。告訴我們,做一個忠義正直的國民,是中華民族的美德。從這一思想角度來看,這或許是該劇能夠流傳至今而不衰的一個重要原因吧。節日

清明節

清明節清明節的來歷是什麼啊?

我國傳統的清明節大約始於周代,已有二千五百多年的歷史。清明節最開始是一個很重要的節氣,清明節一到,氣溫升高,正是春耕春種的大好時節,故有“清明節前後,種瓜種豆”。“植樹造林,莫過清明節”的農諺。後來,由於清明節與寒食的日子接近,而寒食是民間禁火掃墓的日子,漸漸的,寒食與清明節就合二為一了,而寒食既成為清明節的別稱,也變成為清明節時節的一個習俗,清明節之日不動煙火,只吃涼的食品。

關於寒食,有這樣一個傳說:

相傳春秋戰國時代,晉獻公的妃子驪姬為了讓自己的兒子奚齊繼位,就設毒計謀害太子申生,申生被逼自殺。申生的弟弟重耳,為了躲避禍害,流亡出走。在流亡期間,重耳受盡了屈辱。原來跟著他一道出奔的臣子,大多陸陸續續地各奔出路去了。只剩下少數幾個忠心耿耿的人,一直追隨著他。其中一人叫介子推。有一次,重耳餓暈了過去。介子推為了救重耳,從自己腿上割下了一塊肉,用火烤熟了就送給重耳吃。十九年後,重耳回國做了君主,就是著名春秋五霸之一晉文公。

晉文公執政後,對那些和他同甘共苦的臣子大加封賞,唯獨忘了介子推。有人在晉文公面前為介子推叫屈。晉文公猛然憶起舊事,心中有愧,馬上差人去請介子推上朝受賞封官。可是,差人去了幾趟,介子推不來。晉文公只好親去請。可是,當晉文公來到介子推家時,只見大門緊閉。介子推不願見他,已經背著老母躲進了綿山(今山西介休縣東南)。晉文公便讓他的御林軍上綿山搜尋,沒有找到。於是,有人出了個主意說,不如放火燒山,三麵點火,留下一方,大火起時介子推會自己走出來的。晉文公乃下令舉火燒山,孰料大火燒了三天三夜,大火熄滅後,終究不見介子推出來。上山一看,介子推母子倆抱著一棵燒焦的大柳樹已經死了。晉文公望著介子推的屍體哭拜一陣,然後安葬遺體,發現介子推脊梁堵著個柳樹樹洞,洞裡好象有什麼東西。掏出一看,原來是片衣襟,上面題了一首血詩:

《清明上河圖》局部,北宋張擇端作

《清明上河圖》局部,北宋張擇端作割肉奉君盡丹心,但願主公常清明節。

柳下作鬼終不見,強似伴君作諫臣。

倘若主公心有我,憶我之時常自省。

臣在九泉心無愧,勤政清明節復清明節。

晉文公將血書藏入袖中。然後把介子推和他的母親分別安葬在那棵燒焦的大柳樹下。為了紀念介子推,晉文公下令把綿山改為“介山”,在山上建立祠堂,並把放火燒山的這一天定為寒食節,曉諭全國,每年這天禁忌煙火,只吃寒食。

走時,他伐了一段燒焦的柳木,到宮中做了雙木屐,每天望著它嘆道:“悲哉足下。”“足下”是古人下級對上級或同輩之間相互尊敬的稱呼,據說就是來源於此。

第二年,晉文公領著群臣,素服徒步登山祭奠,表示哀悼。行至墳前,只見那棵老柳樹死樹復活,綠枝千條,隨風飄舞。晉文公望著復活的老柳樹,像看見了介子推一樣。他敬重地走到跟前,珍愛地掐了一下枝,編了一個圈兒戴在頭上。祭掃後,晉文公把復活的老柳樹賜名為“清明節柳”,又把這天定為清明節。

以後,晉文公常把血書袖在身邊,作為鞭策自己執政的座佑銘。他勤政清明節,勵精圖治,把國家治理得很好。

此後,晉國的百姓得以安居樂業,對有功不居、不圖富貴的介子推非常懷念。每逢他死的那天,大家禁止煙火來表示紀念。還用麵粉和著棗泥,捏成燕子的模樣,用楊柳條串起來,插在門上,召喚他的靈魂,這東西叫“之推燕”(介子推亦作介之推)。此後,寒食、清明節成了全國百姓的隆重節日。每逢寒食,人們即不生火做飯,只吃冷食。在北方,老百姓只吃事先做好的冷食如棗餅、麥糕等;在南方,則多為青團和糯米糖藕。每屆清明節,人們把柳條編成圈兒戴在頭上,把柳條枝插在房前屋後,以示懷念。

綿山

晉文公火燒介子推

晉文公火燒介子推綿山,亦名綿上,後因春秋晉國介之推攜母隱居被焚又稱介山。它地處汾河之陰,距介休市區20公里,跨介休、靈石、沁源三市縣境,最高海拔2566.6米,相對高度1000米以上,是太岳山(霍山)向北延伸的一條支脈。山光水色、文物勝跡、佛寺神廟、革命遺址集於一體,是山西省重點風景名勝區,國家4A級風景名勝區,中國歷史文化名山。

綿山,亦名綿上,後因春秋五霸之晉文公名臣介子推(介之推)攜母隱居被焚又稱介山。它地處汾河之陰,距介休市區20公里,跨介休、靈石、沁源三市縣境,最高海拔2566.6米,相對高度1000米以上,是太岳山(霍山)向北延伸的一條支脈。山光水色、文物勝跡、佛寺神廟、革命遺址集於一體,是山西省重點風景名勝區,國家4A級旅遊景區,中國歷史文化名山,中國清明節(寒食節)發源地,中國寒食清明文化研究中心,中國寒食清明文化博物館。

晉文公火燒介子推

晉文公火燒介子推綿山之所以享譽海內外,千百年來登臨者絡繹不絕,在於它步步有景,景景有典。欏嚴會、李姑岩、蜂房泉、天橋、朱家凹、抱腹岩、小蜂房泉、銀公洞等數以百計的天然岩洞,堪稱奇觀。抱腹岩之“腹”大,抱二百餘間殿宇、館舍及一兩千名遊人於“腹”內,容兩千年歷史文明於其間,堪稱天下第一岩。兔橋、鹿橋、天橋、古雲梯、鐵索嶺、懾神崖等險道驚魂懾魄,令人讚嘆叫絕。北魏酈道元《水經注》所述“綿山石桐水”千迴百轉,飛流激盪,依次開發形成了五龍瀑、水簾洞等形態各異的瀑布群。大小蜂房泉數百個,懸垂的天然石乳,“乳汁”清洌甘甜,如珍珠斷線,滴落有聲。此山、此水即使在名聲顯赫的三山五嶽也難尋、難覓。全國柏樹之冠——秦代古柏以及龍柏、虎柏、兔柏、鹿柏和原始柏林,組成了一個仙境般的“柏樹王國”。

天下名碑──《大唐汾州抱腹寺碑》和宋、金、元等歷代碑刻,以及雲峰寺石佛殿、馬鳴菩薩殿、明王殿和天橋須彌殿、五龍峰五龍寺的大量宋代之前及宋、元、明雕塑異彩紛呈,頗具文物價值。東漢古剎鐵瓦寺、三國曹魏抱腹寺、北魏的鸞公岩和唐代的迴鑾寺等諸多寺院,以及建築面積為三萬多平米的華夏第一觀──大羅宮,寺廟的古老、眾多和宏偉也為其它名山所不可比擬。奇岩、險道、秀水、古柏、唐碑、宋塑、名剎、巨宮和真神介之推、真佛空王佛,以及流傳千年而不衰的寒食清明習俗,組成了綿山獨特的自然景觀和人文景觀,使人目不暇接、思緒萬千而留連忘返。

晉文公火燒介子推

晉文公火燒介子推綿山地勢險要,歷來兵家必爭。隋末唐初李世民曾在綿山下雀鼠谷大敗宋金剛,收降尉遲恭。一百二十回《水滸傳》留下了田虎帶領農民起義軍與官兵對壘的故事。綿山還記載有南宋有李武功、李實領導義軍抗擊金兵入侵的事跡。明末太原武總兵也曾依託綿山收復失地,以圖再起。抗戰初期,馮玉祥將軍所屬方振武部在綿山舉行了震驚中外的抗日誓師。之後介休縣長張德含、犧盟會特派員李志敏在綿山組建抗日民主政府,堅持了長期的敵後游擊戰爭。綿山又比其它名山多了一道“可藏甲上萬”和愛國主義的特殊風景線。