《文淵閣書目》

《文淵閣書目》作者簡介

楊士奇

楊士奇成書背景

明成祖之後,繼位的明仁宗、宣宗,繼承父祖的文治方略,勵精圖治,弘揚教化,使王朝經濟繁榮,文治昌盛,史稱仁宣之治。大量內府書籍——明經廠本問世,隱逸民間的一些古本珍籍,也紛紛進獻入宮,宮廷藏書得到了極大的充實,明宮藏書體系初步建立了起來。明英宗正統初年,宰相楊士奇領銜清點和整理宮廷古書,整理文淵閣藏書之後,編纂了一部極重要的宮廷藏書目錄《文淵閣書目》。史學家在這部書目的跋文中,不無驕傲地稱讚了當時的文化繁榮:“仁、宣二世,世既昇平,文物益盛。”

楊士奇是著名的明初大臣,是仁宣盛世的三閣老三楊(楊溥、楊榮)之一。明仁宗時,他就榮任華蓋殿大學士,授《實錄》總裁官,主修《明實錄》。明宣宗好古尚文,更加重視文化事業,常和三閣老一同探討經史學問之道。宣宗常常光顧文淵閣,由宰相楊士奇侍側,君臣在披閱經史之餘,討論致治之道。

明宣宗宣德八年(1433年),閣臣楊榮、楊士奇奉旨入文淵閣點查藏書,並在館閣中選擇能書之人數十,取閣中珍貴的《五經》、《四書》和《說苑》之類的古書,各抄錄一部副本,以備觀覽。史稱當時典籍最盛,藏書約二萬餘部,近百萬卷,刻本占十分之三,抄本占十分之七。

楊士奇在整理了文淵閣藏書之後,編纂了《文淵閣書目》。他在《書目》中記載說:“本朝御製和古今經、史、子、集之書,自永樂十九年取自南京,一向在左順門北廊收貯,無完整書目。近奉旨移貯文淵閣、東閣。”

根據楊士奇編纂的《文淵閣書目》,可以大致了解當時文淵閣的藏書情況:閣中藏書按照千字文編次排架,從天字一號到往字號,總計二十類,五十書櫃,排列古書七千二百餘種。包括:

天字五櫃,明御製、御定詩文集;

地、玄、黃字八櫃,經部書籍;

宇、宙字八櫃,史部書籍;

洪、荒字二櫃,子部書籍;

日、月字二櫃,集部書籍。

其餘十九櫃,都是各類專藏:

盈字六櫃,類書;

昃字一櫃,韻書、姓氏;

辰字二櫃,法帖、畫譜;

宿字一櫃,政書、刑書、兵法、算法;

列字二櫃,醫書、農藝、陰陽等書;

張字一櫃,道書;

寒字一櫃,佛書

來、暑、往字五櫃,地方志等。

編目特點

一是分類方法特別,與眾不同。既按《千字文》順序編次,又按櫥庋藏,大體仍按經、史、子、集的順序編排,但又有別於歷代四部目錄,根據需要,有些類目進行了細分。

其分類依據《千字文》的順序標號名,為使用方便,又記錄了收藏號數、櫥數,說明集中收藏書籍之書名冊數是否完備。從天字至往字,共分為二十個類目:天字共五櫥322號,為國朝;地字共四櫥555號,為易、書、詩、春秋、周禮、儀禮、禮記;玄字一櫥一百四十九號,為禮書、樂書、諸經總類;黃字共三櫥474號,為四書、性理、附經籍;宇字共六櫥272號,為史;宙字共二櫥316號,為史附、史雜;洪字一櫥190號,為子書;荒字一櫥276號,為子雜、雜附;日字共三櫥745號,為文集;月字共二櫥568號,為詩詞;盈字共六櫥266號,為類書;昃字一櫥176號,為韻書、姓氏;辰字二櫥364號,為法帖、畫譜(諸譜附);宿字一櫥228號,為政書、刑書、兵法、算法;列字共二櫥552號,為陰陽、醫書、農圃;張字一櫥199號,為道書;寒字二櫥406號,為佛書;來字一櫥168號,為古今志(雜誌附);暑字三櫥584號,為舊志;往字三櫥568號,為新志。其中新出現的性理、經濟類是受宋學之影響,而法帖、畫譜類迎合了當時的社會時尚。

二是著錄項目極為簡單,僅在書名之下,註明冊數,或附“闕”、“殘缺”、“完全”等字樣,無序,無撰人事略。

《文淵閣書目》

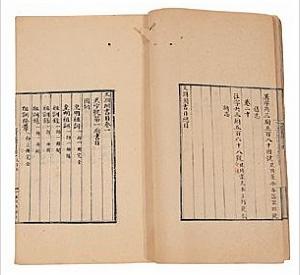

《文淵閣書目》示例:

文淵閣書目卷一

天字號第一廚書目

國朝

皇明祖訓一部一冊(完全)

皇明祖訓一部一冊(闕)

御製文集一部六冊(殘缺)

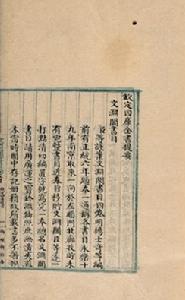

四庫提要

《文淵閣書目》四卷(內府藏本)

《文淵閣書目》

《文淵閣書目》