簡要概述

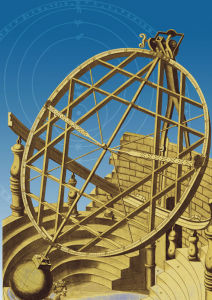

2011年11月12日,中國集郵總公司和丹麥郵政官員在亞洲國際集郵展覽舉辦了相互委託設計郵品簽約儀式。中丹雙方以《古代天文儀》為主題相互設計郵品,並定於同年12月聯合發行《古代天文儀》這套郵票。這是中方首次為外國郵政設計郵品,具有重大歷史意義。中國郵政與丹麥聯合發行的《古代天文儀器》特種郵票是2011年度發行的最後一套郵票,郵票的設計者分別是中國的崔彥偉與丹麥的佩爾·英厄曼,郵票表現的圖案是古代天文儀器“簡儀”以及“大赤道經緯儀”。我國古代在創製天文儀器方面曾做出傑出貢獻,創造性地設計和製造了許多種精巧的觀察和測量儀器。元代郭守敬一人就先後創製和改進了10多種天文儀器,如簡儀、高表、仰儀等。“大赤道經緯儀”制於康熙八年至十二年(公元1669年-1673年),由來華的比利時傳教士南懷仁監製。

郵票樣板

2011-30簡儀(2-1)T 2011-30簡儀(2-1)T |  2011-30大赤道經緯儀(2-2)T 2011-30大赤道經緯儀(2-2)T |

基本資料

| 圖序圖名 面值 (2-1)T簡儀 1.20元 (2-2)T大赤道經緯儀 1.20元 | 郵票規格:33×33毫米 齒孔度數:13.5×13度 整張枚數:16枚 整張規格:162×195毫米 印製版別:膠雕 防偽方式:防偽紙張 防偽油墨 異形齒孔 螢光噴碼 設計者:崔彥偉、佩爾•英厄曼(丹麥) 雕刻者:馬丁•莫克(丹麥) 責任編輯:佟立英 印製廠:北京郵票廠 |

出售辦法

自發行之日起,在全國指定郵政網點和www.cpi.net.cn網站出售,出售期限6個月。郵品特色

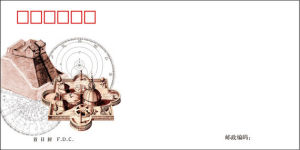

《古代天文儀》郵品設計特點:我方為丹麥郵政設計的首日封中西合璧、古樸大方,丹麥郵政為我方設計的紀念封為雕刻版,工藝精湛。相關資訊

2012年,丹麥郵政將再次發行安徒生童話郵票,鑒於雙方的成功合作,丹麥和中國集郵總公司將邀請對方設計相關題材郵品。2011年11月12日當天恰逢亞展組委會確定的青少年集郵日,總公司還邀請郵票設計大賽獲獎青少年上台訪問,並贈送2012年全年首日實寄封。丹麥郵政還在總公司展台活動區展示丹麥風情集郵,並自主舉辦了推廣和互動活動。相關郵品

【《古代天文儀器》極限明信片】面值:27.00元

簡儀 簡儀 |  大赤道經緯儀 大赤道經緯儀 |

面值:3.40元

內容:貼2011-30《古代天文儀器》郵票一套,銷首日紀念戳。

《古代天文儀器》首日封 《古代天文儀器》首日封 |

面值:26元

內容:貼2011-30《古代天文儀器》(2-2)大赤道經緯儀郵票一枚,銷中方紀念戳。另貼丹麥發行的《古代天文儀器》簡儀郵票一枚,銷丹方紀念戳。

《古代天文儀器》紀念封 《古代天文儀器》紀念封 |

簡儀是中國元朝天文學家郭守敬簡化渾儀而創造的一種天文測量儀器,它把唐宋的渾儀結構精簡併重新組合而成,故稱簡儀。

●製造沿革

郭守敬使用傳統渾儀測量天體時,感到渾儀層層交錯環圈過於繁複,相互遮擋不少天空視野,且妨礙觀測等,因而萌生簡化渾儀的想法。他把黃道圈除去,分立其上之地平與赤道測量裝置,再以雲架與龍柱把兩者合併之,能無遮擋的有效測量南北天極附近以外的其餘廣大天區之目標天體赤道坐標,簡儀亦成為郭守敬在天文測量儀器方面的代表作。

●結構原理

1.赤道系統,亦稱赤道經緯儀,包括赤道儀和四游儀。赤道儀內為帶二十八宿周天刻度之赤道環,外套標上時辰刻度百刻環,有兩個界衡並過環心,由南極雲架與十字框架支撐與承托;赤道環與界衡均可繞環心水平轉動,以此來測量入宿度(該天體與它西側相鄰宿內距星的赤經差)。四游儀主體為四游雙環,安裝南北極軸上,南極立於赤道環環心上而北極則接上規,雙環以南北極成軸繞北天極轉動;兩環上刻有周天度數,雙環間有直距支撐(亦可看成兩環以直距為心斜立著轉動,此直距亦相當於極軸),其上有一窺衡繞該環轉動,窺衡上有橫耳並內藏細絲(類似尋星鏡十字絲定位原理);以此對好目標天體即可在集雙環讀出天體的去極度(天體與北極的夾角)。國立自然科學博物館展出之簡儀,圖中可見最外大圓之北極雲架接上最高之候極儀,其中間方型之北極龍柱立著(較黑之銅環)為地平裝置之立運環

2.地平系統,亦稱地平經緯儀,即立運儀。立運儀在北極雲架下方,下接底座;陰緯環垂直平放於立運環之下,繞環心轉動;而立運環則垂直轉動並立於雲架之下;兩環均有刻度,以其上之界衡與窺衡對準目標天體則可在環刻度上讀出天體之地平方位角與天體高度。

(1)候極儀——包括位南極雲架頂端的上規與其內之定極環,以此加上赤道系統即可調整儀器的極軸方向及測量北極星上中天時刻。

(2)正方案——此部份部件已散夫,明朝仿製品由原來測定方向變為地平式日晷,同時也可作為南北定向之用。

(3)底座——包括:北極雲架、南極雲架與四方底座,兩雲架北高南低,雲架的龍柱精緻刻上栩栩如生的雲中游龍,雲架下有鰲承托。底座有水準糟以測定整座簡儀之水平水平。

●儀器成就

該儀之赤道系統為世界上最早的赤道裝置,原理相當於現在的越軸式(即叉式赤道儀)。歐洲至1598年才由丹麥天文學家第谷發明與之類似的裝置。而赤道環與百刻環之間有四個圓筒形的短銅棍,以減低兩者之摩擦力,為世界上滾筒軸承的最早利用之處。另外以窺衡加上絲線測量,與及環上的分刻度亦有所提高之下,大大提高了當時觀測準確度和方便性。

【郭守敬】

郭守敬(1231-1316)

郭守敬(1231-1316)