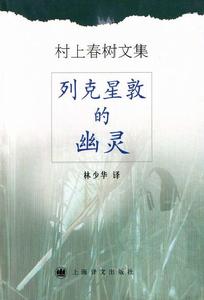

基本信息

作者:[日] 村上春樹

譯者:林少華

ISBN:9787532729609

頁數:134

定價:11.50元

裝幀:平裝

出版年:2002-9

出版社:上海譯文出版社

叢書:村上春樹作品集

內容介紹

《列剋星敦的幽靈》是村上春樹1991-1996年間創作的短篇小說集,共7篇。

獨處於郊外舊宅給人看家,夜半客廳里居然響起了恐怖的說笑聲,捱到天亮去窺看卻無人跡可覓(《列剋星敦的幽靈》);肌肉冰冷的手指掛霜的“冰男”娶到了嬌妻已是大幸,當上了冷庫保管員也算是人盡其才,可他還不安分偏要去南極生活定居(《冰男》);近乎完美的妻子偏生有購衣癖,一個房間整個改建成了衣裝室,待她死後那密密麻麻的衣服真叫他愁死(《托尼瀑谷》);“我”的好友剛被颱風捲走,卻又橫浮在第二波巨浪的浪尖上沖“我”咧嘴一笑,這一笑嚇得“我”四十年連游泳都怕見(《第七位男士》)……

這些作品構思新穎奇特、詭異,充滿神秘恐怖色彩,與作者其它作品風格上較有區別,是他受美國文學影響的產物。其中《列剋星頓時的幽靈》和《冰男》曾收入灕江出版社的短篇小說集《象的失蹤》中。

作者介紹

村上春樹

村上春樹村上春樹(1949年1月12日-),日本小說家、美國文學翻譯家。29歲開始寫作,第一部作品《聽風的歌》即獲得日本群像新人賞,1987年第五部長篇小說《挪威的森林》在日本暢銷四百萬冊,廣泛引起“村上現象”。村上春樹的作品展現寫作風格深受歐美作家影響的輕盈基調,少有日本戰後陰郁沈重的文字氣息。被稱作第一個純正的“二戰後時期作家”,並譽為日本1980年代的文學旗手。

村上春樹出生於京都市伏見區,為家中獨子,個性內向。父母親都是中學日文教師,母親在婚後成為全職的家庭主婦。雙親對村上的管教開明嚴謹,鼓勵閱讀,因此村上很小就可以看自己愛看的書,嗜讀若渴。12歲時全家搬到鄰近的蘆屋市,家中訂閱的兩套世界文學叢書,培養出村上對西方文學的愛好。父親從小就輔導村上學習日文,期望培養他對日本古典文學的興趣,但是他始終興致缺缺。村上曾說:“在整個成長過程中,我從來不曾被日本小說深刻感動過。”

村上春樹討厭念書,國中時期常因不用功挨老師打,一套中央公論社出版的《世界歷史》全集卻能反覆讀個滾瓜爛熟。他自承內心有顆固執的叛逆因子,對別人給的東西怎么樣都無法乖乖接受:“不想學的、沒興趣的東西,再怎么樣都不學。”進了神戶高中之後變本加厲,幾乎天天打麻將、和女生廝混、抽菸、蹺課樣樣都來,不過成績始終能維持在一定水平。高中時期他常在校刊上發表文章,喜歡閱讀二手便宜的歐美原文小說,一段段翻譯自己喜歡的美國驚悚小說並沉浸於閱讀譯文的體驗。他對循序漸進的教學方式不怎么耐煩,所以英文成績始終平平,後來他在文章里寫道:“如果當時的英語老師知道我現在正在做大量的翻譯工作的話,可能會無法理解吧。”此外他也開始對美國音樂著迷,聽過亞特·布雷基與爵士信使樂團在1964年的現場演唱會錄音帶後,他就把午餐錢省下來購買爵士唱片,從13歲到現在都一直有收集唱片的習慣。

高中畢業後村上報考法律系落榜,當了一年的重考生。1967年在圖書館裡“一面昏昏沉沉地打瞌睡一面無謂地浪費了一年”,他在一本英文參考書里讀到楚門·卡波堤的短篇小說《無頭鷹》而大受感動,也更確定自己喜歡的是文學而非法律。後來村上重考考取東京早稻田大學文學部戲劇系,起先住在一間由財團法人經營的學生宿舍“和敬塾”(這間宿舍後來被村上寫進《挪威的森林》),住了半年後就搬到一間小公寓裡,好享有個人隱私的自由。1960年代末,身處日本激進學運世代的村上幾乎不去上課,他說:“高中時,我不讀書;大學時,我是真的沒讀書。”他流連地下爵士酒吧,喝到爛醉,也曾徒步自助旅行,累了就露宿街頭,接受陌生人的施捨(這段經歷後來也寫進了《挪威的森林》)。

1968年4月開學後,村上認識了同堂上課的高橋陽子。當時陽子仍有交往對象,然在不久之後日本學運風潮(全共斗時期)興起,兩人才開始出雙入對。1971年22歲的村上跟陽子決定廝守終生,男方家長並不贊成村上未完成學業就草率邁出人生的下一步。但是陽子的父親意外通融明理,岳父只問了一句:“你愛陽子嗎?”促使同年10月,村上不顧家裡反對在休學一年(後來花了七年才修完大學學分)偕同陽子到區公所註冊結婚,隨後搬去與陽子父親同住。

夫妻倆以白天到唱片行工作,晚上在咖啡館打工營生。三年後在以250萬日幣現金與銀行貸款250萬日幣,在東京西郊國分寺車站南口的地下一樓開設一家以村上寵物為名的爵士咖啡館“Peter Cat”。白天賣咖啡,晚上變酒吧。這段期間,村上一面經營爵士小店觀察云云眾生,一面讀書,把能找到的小說都閱讀完畢。1975年,村上總算以論文《美國電影中的旅行觀》拿到大學學位,爵士店的生意也越作越好。1977年搬遷到市中心,店內裝潢將貓的主題發揮得淋漓盡致,甚至還有愛貓人雜誌前來專訪。

1981年,村上夫婦賣掉經營多年的爵士小店,搬到船橋市專心寫作,第三部長篇小說《尋羊冒險記》。受村上龍啟發,村上嘗試寫出一部敘事連貫的小說,主要角色仍是前兩部作品裡的“我”和“老鼠”。這段時間村上開始過著規律的寫作生活,有充足的時間集中心力,因此第三部長篇小說句子變長,故事連貫,村上自述在這部小說里風格有了相當大的轉變。

1985年費時八個月完成之長篇小說《世界末日與冷酷異境》出版,一舉拿下日本文壇大獎“谷崎潤一郎賞”,為日本二戰後首位青年得獎者。1986年起攜妻子在歐洲旅居三年,期中完成了日本近代文學史上銷量排名第一的長篇小說《挪威的森林》。該作上下冊累積銷量達440萬本,讓村上的知名度在八十年代末達到最高峰,確立“八十年代文學旗手”之地位,並被譽為最能掌握都市人意識自我孤離與失落之作家。《挪威的森林》所帶來的高度關注與成功並未讓他感到愜意與喜悅,促使他打消了之前三年歐洲行返國後的久居日本念頭。追求良好寫作環境的村上於1991年應美國友人的邀約,旅居美國普林斯頓大學擔任訪問學者兼駐校作家,並在翌年擔任該校東方語文學系“日本文學”課程之客座講師(1992)。旅居美國期間開始撰寫長篇小說“發條鳥年代記”三部曲,1995年初回到日本居住。

在1995年日本東京捷運沙林毒氣事件發生九個月後,村上春樹鑒於媒體報導多忽略了“個人見證者”於事件經歷的主體性,於隨後約一年期間內參訪千餘位奧姆真理教事件受害者、見證者等其中六十二位。首度嘗試記實報導文學作品《地下鐵事件》一書中對見證者當天的經歷、現場行為反應,以及奧姆事件對價值觀之衝擊進行深刻詳實之記載。一年後的續作《約束的場所》則以平衡首作報導的立場與了解施害者可能動機作為探訪出發,記述親訪八位奧姆真理教信者的長篇記錄。前後兩作均為今日參考查閱<奧姆地下鐵事件>資料中,以報導文學角度探索奧姆事件對日本國民意識衝擊之寶貴作品。

村上春樹生活規律,並以自我每日慢跑訓練、參與各地馬拉松長跑以及喜愛爵士樂、搖滾樂與美國當代著名作家費茲傑羅而聞名。旅遊足跡遍及歐洲大陸與南美墨西哥、中國蒙古,亦有開車橫跨美國大陸之記錄。旅途記事與旅居隨筆散文詳見於《邊境、近境》、《終於悲哀的外國語》、《遠方的鼓聲》、《雨天、炎天》等書。

村上春樹寫作風格深受歐美文化薰陶,亦擅長歐美文學的翻譯。台灣出版的村上作品多由賴明珠翻譯,林少華則擔綱中國大陸近年村上作品出版的大部分譯作,兩位譯者不同的風格均成功地建立村上小說於華語世界之知名度與地位。九十年代起村上過去舊作與新作之英譯版本陸續問世,2003年長篇小說《海邊的卡夫卡》英譯本(2005)名列紐約時報年度十大好書小說類首位;2006年亦獲法蘭茲卡夫卡獎與Frank O’Connor國際短篇小說獎,村上於歐美文壇地位再創新高峰。今日被認為是日本最有希望獲得下一個諾貝爾文學獎的作家之一。

2006年下半起村上春樹應夏威夷大學之邀擔任客座教授講授文學課程至今。他的終極目標是寫出像俄國作家陀思妥耶夫斯基的作品“卡拉馬佐夫兄弟”般的巨著,初稿已完成,待修改完畢付梓。

譯者介紹

林少華

林少華林少華: 祖籍山東蓬萊,1952年生於吉林九台。1968年國中畢業下鄉務農。1975年畢業於吉林大學外文系日文專業,1982年畢業於吉林大學研究生院並獲文學碩士學位。1982年至1993年於暨南大學外語系任教,1993年至1996年於日本長崎縣立大學任教,1996年回暨南大學文學院任教,1999年調往青島海洋大學,2002年赴東京大學任特別研究員。主要著作有《村上春樹和他的作品》。譯有《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》等25卷村上春樹文集及夏目漱石、芥川龍之介、川端康成、井上靖、東山魁夷等名家作品凡35餘種。其中《唐招提寺之路》獲第五屆全國外國文學優秀圖書獎一等獎(2001年),《挪威的森林》獲2002年上海優秀圖書獎二等獎。同時撰有中日古詩比較和日本近現代文學研究方面的學術論文20餘篇。

目錄

村上克樹的小說世界及其藝術魅力(總序)

第一章列剋星敦的幽靈

第二章綠獸

第三章冰男

第四章托尼瀑谷

第五章第七位男士

第六章盲柳,及睡女

後記

村上春樹年譜

文摘

列剋星敦的幽靈

已是幾年前的事了。只是名字因故做了改動,此外全部實有其事。

我曾在麻薩諸塞州的劍橋城住過大約兩年。那期間結識了一位建築師。他五十剛過,個頭不高,花白頭髮,但很有風度。喜歡游泳,天天去游泳池,身體甚結實,也有時打打網球。名字姑且叫做基辛。他是獨身,同一個非常寡言少語且臉色欠佳的鋼琴調音師一起住在列剋星敦郊外一座舊宅里。調音師的名字叫傑萊米——三十五六歲,身材細長,柳樹一般細長,頭髮已開始略略見稀。此人不光調音,鋼琴也彈得相當了得。

我有幾個短篇被譯成英語,刊登在美國一家雜誌上。基辛讀了,通過編輯部寫信到我這裡。信上說對我的作品及我本人特有興趣,如果方便,想面一談。一般我是不這樣和人見面的(經驗上不曾有過愉快的感受),但對基辛,覺得不妨一見。他的信寫的書卷氣十足,且充滿幽默感。加之我身居國外別無顧慮,住處也碰巧離得近。但這些情況終究不過是外圍性理由。說到底,我對基辛其人懷有個人興致的根本原因,在於他擁有數量極其可觀的舊爵士樂唱片。

他信中寫道:“作為個人收藏,恐怕遍整個美國也沒有如此充實的藏品。聽說您喜歡爵士樂,那么很可能使您產生興趣。”不錯,我的確產生了興趣。看完信,恨不能馬上一睹為快。大凡一有舊爵士樂唱片的介入我就像被特殊樹味兒迷住的馬一樣,精神上徹底束手就擒。

基辛家在列剋星敦,從我住的劍橋城驅車大約30分鐘。打去電話,他用傳真發來一份詳細的路圖。4月個午後,我鑽進綠色的“大眾”,一個人往他家開去,很快就找到了。那是一座蠻夠大的三層舊樓,建成後估計至少有一百年過去了。即使位於波士頓郊外高級住宅區——那裡儘是顧盼自雄的豪宅——並且位於頗有來頭的地段,也十分引人注目,印在明信片上都未必遜色。

院簡直是一大片樹林,四隻青色的松鴉一邊花哨地尖叫著,一邊在樹枝間飛來飛去。車道上停著一輛“寶馬”麵包車。我剛把車在“寶馬”後面停定,躺在門前擦腳毯上一條大大的Mastiff(產英國的一種猛犬,俗名獒犬)狗便慢吞吞地爬起,半是義務性地叫了兩三聲,意思像是說不是自己想叫而是大體有這么一種規定。

基辛出同我握手,握的很有力,像要核實什麼似的。另一隻手“橐橐”輕拍我的肩膀,這是基辛習慣性動作。“噢,來得正好來得好,能見到您真讓人高興!”他說。基辛穿一件時髦的義大利式白襯衣,扣子一直扣到最上邊,外面套一件克什米爾對襟毛衣,下身是一條質地柔軟的棉布褲,架一副喬爾吉奧-阿瑪尼式樣的小眼鏡,樣子瀟灑得很。

基辛把我引到裡邊,讓我坐在客廳沙發上,端出剛做好的香噴噴的咖啡。

序言

孤獨並不總是可以把玩

林少華

這部短篇集尤其關乎孤獨。

孤獨,一如愛情與死亡,是人這一存在的本質和常態,也是文學作品一個永恆的主題。“月明星稀,鳥雀南飛,繞樹三匝,何枝可依”是一種孤獨;“前不見古人,後不見來者,念天地之悠悠,獨愴然而涕下”是一種孤獨;“大道如青天,我獨不得出”是一種孤獨;“悄悄的我走了,正如我悄悄的來,我揮一揮衣袖,不帶走一片雲彩”也是一種孤獨。“我現在哪裡?……我在哪裡也不是的場所的正中央連連呼喚綠子”同樣是一種孤獨,是村上春樹筆下的孤獨。

2003年初我在東京第一次見村上春樹時,當面問及孤獨,問及孤獨和溝通的關係。他以一段頗為獨特的表述作了回答,讓我完整地寫在這裡:

是的,我是認為人生基本是孤獨的。人們總是進入自己一個人的世界,進得很深很深。而在進得最深的地方就會產生“連帶感”。就是說,在人人都是孤獨的這一層面上產生人人相連的“連帶感”。只要明確認識到自己是孤獨的,那么就能與別人分享這一認識。也就是說,只要我把它作為故事完整地寫出來,就能在自己和讀者之間產生“連帶感”。其實這也就是創作欲。不錯,人人都是孤獨的。但不能因為孤獨切斷同眾人的聯繫,徹底把自己孤立起來,而應該深深挖洞。只要一個勁兒往下深挖,就會在某處同別人連在一起。一味沉浸於孤獨之中用牆把自己圍起來是不行的。這是我的基本想法。

的確,村上三十年來一直在程度不同地挖這樣的洞,一直把挖洞的過程、感受和認識寫成各種各樣的故事,也的確因此同無數讀者連在了一起,產生了“連帶感”——通過《挪威的森林》中的渡邊、直子、綠子,通過《且聽風吟》、《1973年的彈子球》和《尋羊冒險記》中的“我”、“鼠”以及傑氏酒吧的傑,通過《國境以南太陽以西》中的初君和《斯普特尼克戀人》中的“我”、堇和斯普特尼克號人造衛星上搭載的萊卡狗那一對黑亮黑亮的眸子,通過若明若暗的酒吧,通過老式音箱中流淌的爵士樂,通過傍晚以淋濕地面為唯一目的的霏霏細雨,通過遠處視窗猶如風中殘燭的靈魂的最後忽閃的燈光……秦皇島一位讀者在來信中動情地訴說了由這樣的孤獨引起了“連帶感”:“(我)喝著咖啡,伴著夜色,一頁頁細細品讀。那時還是夏天,涼涼的晚風透過紗窗,舞起窗簾,吹散咖啡杯上裊裊霧氣……我的感覺好極了。細膩的筆觸,孤獨的生活,似乎就像寫我自己。”這就是說,儘管村上故事中的孤獨似乎大多是游離於社會主流之外的邊緣人的孤獨,但又奇異地屬於主流和非主流中的每一個人,屬於喧囂暫且告一段落的都市的每一個夜晚。那是安靜、平和而又富有質感的孤獨。是的,你我是很孤獨。孤獨,卻又隱約覺得自己同遠方某個人、同茫茫宇宙中的某個未知物相親相連。

後記

這裡收的作品的創作時間,除了《盲柳,及睡女》,可以分為兩段。《第七位男士》和《列剋星敦的幽靈》兩篇寫於《奇鳥行狀錄》之後(一九九六年),其他作品則是在《舞!舞!舞!》、《電視人》之後寫的(一九九○年、一九九一年),其間相隔五年。那期間我一直住在美國,執筆創作了《奇鳥行狀錄》和《國境以南 太陽以西》兩部長篇,短篇小說一篇也沒寫,或者說擠不出時間寫。

前面說明中也提了,《盲柳,及睡女》是將一九八三年寫的那篇壓縮成的。此外這本書里也有幾篇或抻長或縮短的作品,這點我想交待一下。如此拖泥帶水的確抱歉,這是我個人執著於將短篇小說或縮短或抻長的結果。

收在這裡的《托尼瀑谷》是長的,短的收在《文藝春秋短篇小說館》那本選集之中。《列剋星敦的幽靈》也是長的,短的(大約短一半)發表在十月號《群像》上。

寫的時候沒往深處考慮,想怎么寫就怎么寫了。如今這么按年月順序排列起來集中讀一遍,自以為“還過得去”的東西也還是有的。我想大概是一種心情流程的反映——當然終究出於自以為。

出單行本之際,做了修改。

村上春樹