簡介

《中國科學技術史》

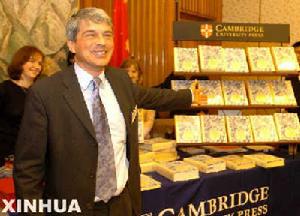

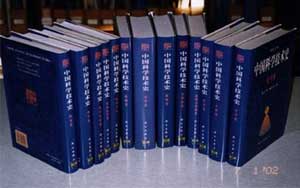

《中國科學技術史》《中國科學技術史》編纂工作啟動於1992年,由盧嘉錫院士擔任總主編,吸收了全國上百名科技史專家參與。《中國科學技術史》計分28卷,包括綜合類5卷(《科學思想卷》、《中外交流卷》等)、專史類19卷(《數學卷》、《物理學卷》等)、工具類4卷(《詞典卷》、《圖錄卷》等),每卷平均百萬字左右,放在一起,足可擺滿一層書架。目前,這套書大部分已經出版,並受到海內外學界高度評價,其中“科學思想卷”、“水利卷”於2007年分獲第三屆郭沫若歷史學獎二等獎和三等獎,“醫學卷”被譯成韓文在韓國出版。

分卷

《中國科學技術史》計分30卷,每卷60至100萬字不等,包括以下三類:通史類(5卷):《通史卷》、《科學思想史卷》、《中外科學技術交流史卷》、《人物卷》、《科學技術教育、機構與管理卷》。分科專史類(19卷):《數學卷》、《物理學卷》、《化學卷》、《天文學卷》、《地學卷》、《生物學卷》、《農學卷》、《醫學卷》、《水利卷》、《機械卷》、《建築卷》、《橋樑卷》、《礦冶卷》、《紡織卷》、《陶瓷卷》、《造紙與印刷卷》、《交通卷》、《軍事技術卷》、《度量衡卷》。工具書類(6卷):《科學技術史詞典卷》、《科學技術史典籍概要卷》(一)、(二)、《科學技術史圖錄卷》、《科學技術年表卷》、《科學技術史論著索引卷》。

前奏

《中國科學技術史》

《中國科學技術史》如果要了解新中國科技史學科的發展歷程,中國科學院院士席澤宗先生恐怕是最合適的訪問對象。他在20世紀50年代初即投身科學史研究,是1957年中國自然科學史研究室(中國科學院自然科學史研究所前身)成立時8名正式在編成員之一,80年代時曾任研究所所長。“談到《中國科學技術史》的緣起,恐怕要追溯到1956年‘十二年科學技術發展遠景規劃’的制定,”席澤宗告訴記者。“規劃”提出,要撰寫中國數學史、中國機械學史、中國天文學史等一系列專科史,然後在此基礎上寫出一部綜合的中國科學技術史。1957年,中國自然科學史研究室成立後,就把完成“規劃”作為自己的任務。後來,數學史、天文學史、化學史等專科史著作相繼問世。“這些書篇幅都不大,與現在這套‘大書’當然不能相比,但可以說是《中國科學技術史》編纂工作的前奏。”《中國科學技術史》撰著計畫的誕生是否因為受到了李約瑟寫作《中國的科學與文明》的刺激呢?“即使沒有李約瑟,中國人也會做中國科技史的研究,但李約瑟的出現對我們無疑是一個刺激。中國科學院在當時成立專門的研究室,並堅持辦下來,不能不說李約瑟有促進之功。”席澤宗說。1956年5月26日,陸定一在懷仁堂向科學界和文藝界的代表作了題為《百花齊放,百家爭鳴》的報告。陸定一在報告中提到要繼承中國古代科學遺產,他說:中國在農學、醫學等方面有豐富的遺產,在總結這些遺產方面,我們做的工作不是太多,而是還遠遠不夠。當年7月,“中國科學史第一次學術討論會”召開,郭沫若出席閉幕式並發表講話。郭沫若當時講的兩句話給席澤宗留下了深刻的印象,郭沫若說:科學史是歷史科學中最能為生產服務的;他還說:“你們要敢於百家爭鳴,首先和李約瑟爭一爭嘛。”席澤宗告訴記者,上世紀50年代到70年代,中國科技史工作者熱情很高,並確實做了一些不錯的工作,但由於那個年代政治運動不斷,學術研究條件並不好,實際上根本不可能完成《中國科學技術史》這樣宏大的工程。《中國科學技術史》真正提上議事日程,則是20世紀80年代的事了。

立項

《中國科學技術史》

《中國科學技術史》《中國科學技術史》申請立項是在上世紀80年代末。當時,擔任中國科學院自然科學史研究所所長的是陳美東先生。

“國內很早就有編纂《中國科學技術史》的構想,但實際上直到上世紀80年代末,才有把夢想變成現實的基本條件。第一是學術積累,第二是人才儲備,第三是國家和有關方面的重視程度,第四是資金的支持……都是在80年代才有了很大程度的改善。”陳美東告訴記者。陳美東說,那時候,他年齡不足50歲,年富力強,而所里像他這個年齡的學者還有不少,大家都憋著一股勁要乾點兒事情。“大家都把《中國科學技術史》這個項目看做我們這一代人的歷史使命,傾注了巨大熱情。像我的同事杜石然先生,在提出計畫、推動立項等方面,做了大量工作。”當時所里同時進行的項目就有李約瑟《中國的科學與文明》的翻譯、《中國天文學史大系》(薄樹人負責)、《中國科學技術典籍彙編》(陳久金負責)等,與《中國科學技術史》一樣,也都是規模龐大、意義也很突出的大型學術項目。《中國科學技術史》於1990年代初期正式立項,由時任中國科學院院長的盧嘉錫先生擔任總主編。“當然,盧先生不可能做太多具體的工作,但是,關於這個項目,他提出了很多重要的大政方針。”盧嘉錫提出,不能把這個項目看做中國科學院的項目,而要看做全國性的一個項目,所以,必須吸納全國範圍內最好的專家來參加。後來,各分卷的主編中,有30%來自中國科學院自然科學史所之外,其中如“礦業卷”主編柯俊院士來自北京科技大學,“建築卷”主編傅熹年院士來自中國建築技術研究院,“水利卷”主編周魁一教授來自中國水利水電科學研究院,等等,他們都是相關領域最優秀的學者。回憶起《中國科學技術史》從立項到完成的15年曆程,陳美東先生直感嘆“太艱難”。有的分卷編纂過程中作者去世或者生病,導致不得不中途更換作者。另外,項目巨大,但立項時只有中國科學院給的120萬元、國家自然科學基金委員會給的30萬,經費非常緊張,這一定程度上也影響了工作進度。“對於每個主編、作者而言,參加這個項目經濟上是很不‘合算’的。前不久召開專家驗收會時,甚至籌措會議經費都有困難,想起這一點,我都有點心酸。”談起自己為之付出大量心血的這個項目,陳美東不由得有些動情。

編寫

《中國科學技術史》

《中國科學技術史》《中國科學技術史》各分卷的篇幅都不小,涉及的作者少則幾人,多則十餘人,內容上則涵蓋了相應領域各個方面,因此,僅就各分卷的編寫工作而言,也絕不輕鬆。“我和陸敬嚴先生共同主編‘機械卷’,1992年開始寫,1999年才定稿,歷時7年,做得很苦。”中國科學院自然科學史所華覺明教授說。華覺明介紹說,“機械卷”的作者共10位,大家各有專長,保證了這本書學術上的高水準。但因為作者較多,在章節安排、組織協調方面就比較費事。工作啟動不久之後,陸敬嚴先生不幸患了腦溢血,右肢幾近癱瘓,於是組織工作更多地落在了華覺明身上。華覺明認為,如果要談《中國科學技術史·機械卷》取得的成績,就不能不提上一代學者開創性的貢獻,特別是劉仙洲、王振鐸的相關工作。上世紀50~60年代,劉仙洲開展了機械原動力、計時器、齒輪、凸輪等方面的專題研究,在此基礎上,他撰寫了通史性著作《中國機械工程發明史》(第一編)和《中國古代農業機械發展史》,初步勾畫了中國機械技術發展的大致脈絡。王振鐸等長期從事古代機械的復原工作,為中國歷史博物館復原了地震儀、指南車、記里鼓車、水運儀象台等機械裝置,對中國機械史研究有獨特貢獻。“這部書匯總了民國初年到成書時近百年間相關學者的研究成果,因此,它並不全是我們這十幾個作者的成果,而是包含了更多人的心血。”因為有李約瑟的《中國的科學與文明》在前,《中國科學技術史》如何借鑑和吸收前者的優長,並努力超越前者,就是編者和作者們不能不思考的問題。“與李約瑟《中國的科學與文明》(物理學卷·第二分冊)按年代順序講述中國古代機械工程技術的成就不同,《中國科學技術史·機械卷》是按機械工程學內部的邏輯關係來安排章節的。這樣做的好處是可以比較好地反映中國機械工程技術的發展脈絡。”據華覺明介紹,《中國科學技術史·機械卷》各章內容分別是:中國古代和近代機械工程發展的概述、工具和簡單機械、機構(連桿機構、繩帶傳動裝置、齒輪機構等)、機械零件和機械製圖、機械製造所用的材料和工藝、動力、水運儀象台和銅車馬、農業機械、紡織機械、西方機械的傳入。

相互補充

《中國科學技術史》很多分卷在章節安排方面都與李著的相應卷冊有很大不同。比如李著“科學思想卷”是道家、儒家、墨家這樣一家一家寫下來,而由席澤宗院士主編的《中國科學技術史·科學思想卷》則是按時代順序敘述的,每個時代找出一種主流思想(如西漢董仲舒的“天人感應論”、東漢王充“天道自然”的思想、唐代劉禹錫“天人交相勝”的思想,等等),在此基礎上分析主流思想對科技發展的影響。李著的一些卷冊在五六十年代即已完稿,而自那以來,相關領域的研究推進很快,某些方面甚至有爆發性的發展,後出的《中國科學技術史》及時反映了這些成果,因此比李著的相應卷冊顯得更為厚實。“直到上世紀80年代以前,很多學者都還認為,中國古代基本上沒有什麼物理學,而只有一些零散的物理知識,但寫這本書時,我們對中國古代物理學成就的看法已有了根本性的改變,”《中國科學技術史·物理學卷》主編戴念祖先生告訴記者,“李約瑟寫他的‘物理學卷’時,有關的研究還非常少,所以該書內容顯得非常單薄;而到我們動筆時,已經可以比較系統地論述中國古代物理學在力、聲、光、電、磁、熱等諸方面所取得的成就了。”“李著與《中國科學技術史》各有特色和優長,可以說,二者之間並不全然是競爭關係,而是有相互補足之功。實際上,在對中國知識傳統的理解上,李約瑟作為一個‘外人’,與我們自己看自己相比,存在差異是很自然的。對於中國科技史,有兩部‘大書’並不算多:就中國數千年科技和文明成就而言,配得上這樣兩座豐碑的紀念。”張柏春先生說。

評價

《中國科學技術史》

《中國科學技術史》經過18年的努力,集全國研究力量合作撰著的《中國科學技術史》系列叢書和《中國天文學史大系》日前終於編撰完成。分別由科學出版社和中國科學技術出版社出版的《中國科學技術史》叢書、《中國天文學史大系》是迄今為止由中國學者撰著的展示中國古代科技文明的最系統、最權威的學術著作。“《中國科學技術史》編纂工作歷時16年,但其孕育的時間遠不止16年,可以說,這部書匯聚了中國幾代科技史工作者的心血,也見證了新中國科技史學科的創立和發展,這個過程是值得大書特書的。”這是一項全面系統的、結構合理的重大學術工程,也是一項基礎性的文化建設工程,可以彌補中國文化史研究的不足,具有重要的現實意義。這部煌煌巨著將有助於我們理性地認識中國科學技術的興盛與衰落、成功與失敗、精華與糟粕,引以為鑑,溫故知新,既不陶醉於古代的輝煌,又不沉淪於近代的落伍,清醒地、滿懷熱情地推進我國的科技事業。