回目

廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀

簡介

董卓廢少帝立陳留王為獻帝(九歲),強迫蔡邕為侍中。

少帝作怨詩,李儒奉卓命以鴆酒毒害之。

董卓攝君害民。

曹操持王允之寶刀刺卓,不成,騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住,棄官同逃。

八路諸侯戰呂布而敗,劉關張戰呂布,呂布逃至虎牢關上。

操因多疑而殺呂后奢全家。並說:“寧教我負天下人,休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。

正文

《三國演義》第三回

《三國演義》第三回且說董卓欲殺袁紹,李儒止之曰:“事未可定,不可妄殺。”袁紹手提寶劍,辭別百官而出,懸節東門,奔冀州去了。卓謂太傅袁隗曰:“汝侄無禮,吾看汝面,姑恕之。廢立之事若何?”隗曰:“太尉所見是也。”卓曰:“敢有阻大議者,以軍法從事!”群臣震恐,皆雲一聽尊命。宴罷,卓問侍中周毖、校尉伍瓊曰:“袁紹此去若何?”周毖曰:“袁紹忿忿而去,若購之急,勢必為變。且袁氏樹恩四世,門生故吏遍於天下;倘收豪傑以聚徒眾,英雄因之而起,山東非公有也。不如赦之,拜為一郡守,則紹喜於免罪,必無患矣。”伍瓊曰:“袁紹好謀無斷,不足為慮;誠不若加之一郡守,以收民心。”卓從之,即日差人拜袁為渤海太守。

九月朔,請帝升嘉德殿,大會文武。卓拔劍在手,對眾曰:“天子暗弱,不足以君天下。今有策文一道,宜為宣讀。”乃命李儒讀策曰:“孝靈皇帝,早棄臣民;皇帝承嗣,海內側望。而帝天資輕佻,威儀不恪,居喪慢惰:否德既彰,有忝大位。皇太后教無母儀,統政荒亂。永樂太后暴崩,眾論惑焉。三綱之道,天地之紀,毋乃有闕?陳留王協,聖德偉懋,規矩肅然;居喪哀戚,言不以邪;休聲美譽,天下所聞,宜承洪業,為萬世統。茲廢皇帝為弘農王,皇太后還政,請奉陳留王為皇帝,應天順人,以慰生靈之望。”李儒讀策畢,卓叱左右扶帝下殿,解其璽綬,北面長跪,稱臣聽命。又呼太后去服候敕。帝後皆號哭,群臣無不悲慘。

階下一大臣,憤怒高叫曰:“賊臣董卓,敢為欺天之謀,吾當以頸血濺之!”揮手中象簡,直擊董卓。卓大怒,喝武士拿下:乃尚書丁管也。卓命牽出斬之。管罵不絕口,至死神色不變。後人有詩嘆之曰:“董賊潛懷廢立圖,漢家宗社委丘墟。滿朝臣宰皆囊括,惟有丁公是丈夫。”

卓請陳留王登殿。群臣朝賀畢,卓命扶何太后並弘農王及帝妃唐氏於永安宮閒住,封鎖宮門,禁群臣無得擅入。可憐少帝四月登基,至九月即被廢。卓所立陳留王協,表字伯和,靈帝中子,即獻帝也;時年九歲。改元初平。董卓為相國,贊拜不名,入朝不趨,劍履上殿,威福莫比。

李儒勸卓擢用名流,以收人望,因薦蔡邕之才。卓命征之,邕不赴。卓怒,使人謂邕曰:“如不來,當滅汝族。”邕懼,只得應命而至。卓見邕大喜,一月三遷其官,拜為侍中,甚見親厚。

卻說少帝與何太后、唐妃困於永安宮中,衣服飲食,漸漸少缺;少帝淚不曾乾。一日,偶見雙燕飛於庭中,遂吟詩一首。詩曰:“嫩草綠凝煙,裊裊雙飛燕。洛水一條青,陌上人稱羨。遠望碧雲深,是吾舊宮殿。何人仗忠義,泄我心中怨!”董卓時常使人探聽。是日獲得此詩,來呈董卓。卓曰:“怨望作詩,殺之有名矣。”遂命李儒帶武士十人,入宮弒帝。帝與後、妃正在樓上,宮女報李儒至,帝大驚。儒以鴆酒奉帝,帝問何故。儒曰:“春日融和,董相國特上壽酒。”太后曰:“既雲壽酒,汝可先飲。”儒怒曰:“汝不飲耶?”呼左右持短刀白練於前曰:“壽酒不飲,可領此二物!”唐妃跪告曰:“妾身代帝飲酒,願公存母子性命。”儒叱曰:“汝何人,可代王死?”乃舉酒與何太后曰:“汝可先飲?”後大罵何進無謀,引賊入京,致有今日之禍。儒催逼帝,帝曰:“容我與太后作別。”乃大慟而作歌,其歌曰:“天地易兮日月翻,棄萬乘兮退守藩。為臣逼兮命不久,大勢去兮空淚潸!”唐妃亦作歌曰:“皇天將崩兮后土頹,身為帝姬兮命不隨。生死異路兮從此畢,奈何煢速兮心中悲!”歌罷,相抱而哭,李儒叱曰:“相國立等回報,汝等俄延,望誰救耶?”太后大罵:“董賊逼我母子,皇天不佑!汝等助惡,必當滅族!”儒大怒,雙手扯住太后,直攛下樓;叱武士絞死唐妃;以鴆酒灌殺少帝。

還報董卓,卓命葬於城外。自此每夜入宮,姦淫宮女,夜宿龍床。嘗引軍出城,行到陽城地方,時當二月,村民社賽,男女皆集。卓命軍士圍住,盡皆殺之,掠婦女財物,裝載車上,懸頭千餘顆於車下,連軫還都,揚言殺賊大勝而回;於城門外焚燒人頭,以婦女財物分散眾軍。越騎校尉伍孚,字德瑜,見卓殘暴,憤恨不平,嘗於朝服內披小鎧,藏短刀,欲伺便殺卓。一日,卓入朝,孚迎至閣下,拔刀直刺卓。卓氣力大,兩手摳住;呂布便入,揪倒伍孚。卓問曰:“誰教汝反?”孚瞪目大喝曰:“汝非吾君,吾非汝臣,何反之有?汝罪惡盈天,人人願得而誅之!吾恨不車裂汝以謝天下!”卓大怒,命牽出剖剮之。孚至死罵不絕口。後人有詩讚之曰:“漢末忠臣說伍孚,沖天豪氣世間無。朝堂殺賊名猶在,萬古堪稱大丈夫!”董卓自此出入常帶甲士護衛。

袁紹

袁紹時袁紹在渤海,聞知董卓弄權,乃差人齎密書來見王允。書略曰:“卓賊欺天廢主,人不忍言;而公恣其跋扈,如不聽聞,豈報國效忠之臣哉?紹今集兵練卒,欲掃清王室,未敢輕動。公若有心,當乘間圖之。如有驅使,即當奉命。”王允得書,尋思無計。一日,於侍班閣子內見舊臣俱在,允曰:“今日老夫賤降,晚間敢屈眾位到舍小酌。”眾官皆曰:“必來祝壽。”當晚王允設宴後堂,公卿皆至。酒行數巡,王允忽然掩面大哭。眾官驚問曰:“司徒貴誕,何故發悲?”允曰:“今日並非賤降,因欲與眾位一敘,恐董卓見疑,故託言耳。董卓欺主弄權,社稷旦夕難保。想高皇誅秦滅楚,奄有天下;誰想傳至今日,乃喪於董卓之手:此吾所以哭也。”於是眾官皆哭。坐中一人撫掌大笑曰:“滿朝公卿,夜哭到明,明哭到夜,還能哭死董卓否?”允視之,乃驍騎校尉曹操也。允怒曰:“汝祖宗亦食祿漢朝,今不思報國而反笑耶?”操曰:“吾非笑別事,笑眾位無一計殺董卓耳。操雖不才,願即斷董卓頭,懸之都門,以謝天下。”允避席問曰:“孟德有何高見?”操曰:“近日操屈身以事卓者,實欲乘間圖之耳。今卓頗信操,操因得時近卓。聞司徒有七寶刀一口,願借與操入相府刺殺之,雖死不恨!”允曰:“孟德果有是心,天下幸甚!”遂親自酌酒奉操。操瀝酒設誓,允隨取寶刀與之。操藏刀,飲酒畢,即起身辭別眾官而去。眾官又坐了一回,亦俱散訖。

次日,曹操佩著寶刀,來至相府,問:“丞相何在?”從人云:“在小閣中。”操逕入。見董卓坐於床上,呂布侍立於側。卓曰:“孟德來何遲?”操曰:“馬羸行遲耳。”卓顧謂布曰:“吾有西涼進來好馬,奉先可親去揀一騎賜與孟德。”布領令而出。操暗忖曰:“此賊合死!”即欲拔刀刺之,懼卓力大,未敢輕動。卓胖大不耐久坐,遂倒身而臥,轉面向內。操又思曰:“此賊當休矣!”急掣寶刀在手,恰待要刺,不想董卓仰面看衣鏡中,照見曹操在背後拔刀,急回身問曰:“孟德何為?”時呂布已牽馬至閣外。操惶遽,乃持刀跪下曰:“操有寶刀一口,獻上恩相。”卓接視之,見其刀長尺余,七寶嵌飾,極其鋒利,果寶刀也;遂遞與呂布收了。操解鞘付布。卓引操出閣看馬,操謝曰:“願借試一騎。”卓就教與鞍轡。操牽馬出相府,加鞭望東南而去。

布對卓曰:“適來曹操似有行刺之狀,及被喝破,故推獻刀。”卓曰:“吾亦疑之。”正說話間,適李儒至,卓以其事告之。儒曰:“操無妻小在京,只獨居寓所。今差人往召,如彼無疑而便來,則是獻刀;如推託不來,則必是行刺,便可擒而問也。”卓然其說,即差獄卒四人往喚操。去了良久,回報曰:“操不曾回寓,乘馬飛出東門。門吏問之,操曰‘丞相差我有緊急公事’,縱馬而去矣。”儒曰:“操賊心虛逃竄,行刺無疑矣。”卓大怒曰:“我如此重用,反欲害我!”儒曰:“此必有同謀者,待拿住曹操便可知矣。”卓遂令遍行文書,畫影圖形,捉拿曹操:擒獻者,賞千金,封萬戶侯;窩藏者同罪。

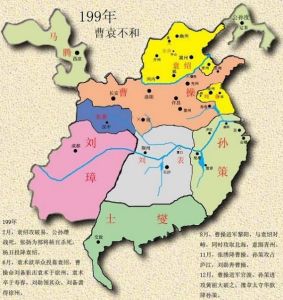

199曹袁不合

199曹袁不合且說曹操逃出城外,飛奔譙郡。路經中牟縣,為守關軍士所獲,擒見縣令。操言:“我是客商,覆姓皇甫。”縣令熟視曹操,沉吟半晌,乃曰:“吾前在洛陽求官時,曾認得汝是曹操,如何隱諱!且把來監下,明日解去京師請賞。”把關軍士賜以酒食而去。至夜分,縣令喚親隨人暗地取出曹操,直至後院中審究;問曰:“我聞丞相待汝不薄,何故自取其禍?”操曰:“燕雀安知鴻鵠志哉!汝既拿住我,便當解去請賞。何必多問!”縣令屏退左右,謂操曰:“汝休小覷我。我非俗吏,奈未遇其主耳。”操曰:“吾祖宗世食漢祿,若不思報國,與禽獸何異?吾屈身事卓者,欲乘間圖之,為國除害耳。今事不成,乃天意也!”縣令曰:“孟德此行,將欲何往?”操曰:“吾將歸鄉里,發矯詔,召天下諸侯興兵共誅董卓:吾之願也。”縣令聞言,乃親釋其縛,扶之上坐,再拜曰:“公真天下忠義之士也!”曹操亦拜,問縣令姓名。縣令曰:“吾姓陳,名宮,字公台。老母妻子,皆在東郡。今感公忠義,願棄一官,從公而逃。”操甚喜。是夜陳宮收拾盤費,與曹操更衣易服,各背劍一口,乘馬投故鄉來。

行了三日,至成皋地方,天色向晚。操以鞭指林深處謂宮曰:“此間有一人姓呂,名伯奢,是吾父結義弟兄;就往問家中訊息,覓一宿,如何?”宮曰:“最好。”二人至莊前下馬,入見伯奢。奢曰:“我聞朝廷遍行文書,捉汝甚急,汝父已避陳留去了。汝如何得至此?”操告以前事,曰:“若非陳縣令,已粉骨碎身矣。”伯奢拜陳宮曰:“小侄若非使君,曹氏滅門矣。使君寬懷安坐,今晚便可下榻草舍。”說罷,即起身入內。良久乃出,謂陳宮曰:“老夫家無好酒,容往西村沽一樽來相待。”言訖,匆匆上驢而去。

操與宮坐久,忽聞莊後有磨刀之聲。操曰:“呂伯奢非吾至親,此去可疑,當竊聽之。”二人潛步入草堂後,但聞人語曰:“縛而殺之,何如?”操曰:“是矣!今若不先下手,必遭擒獲。”遂與宮拔劍直入,不問男女,皆殺之,一連殺死八口。搜至廚下,卻見縛一豬欲殺。宮曰:“孟德心多,誤殺好人矣!”急出莊上馬而行。行不到二里,只見伯奢驢鞍前鞽懸酒二瓶,手攜果菜而來,叫曰:“賢侄與使君何故便去?”操曰:“被罪之人,不敢久住。”伯奢曰:“吾已分付家人宰一豬相款,賢侄、使君何憎一宿?速請轉騎。”操不顧,策馬便行。行不數步,忽拔劍復回,叫伯奢曰:“此來者何人?”伯奢回頭看時,操揮劍砍伯奢於驢下。宮大驚曰:“適才誤耳,今何為也?”操曰:“伯奢到家,見殺死多人,安肯干休?若率眾來追,必遭其禍矣。”宮曰:“知而故殺,大不義也!”操曰:“寧教我負天下人,休教天下人負我。”陳宮默然。

當夜,行數里,月明中敲開客店門投宿。餵飽了馬,曹操先睡。陳宮尋思:“我將謂曹操是好人,棄官跟他;原來是個狼心之徒!今日留之,必為後患。”便欲拔劍來殺曹操。正是:設心狠毒非良士,操卓原來一路人。

畢竟曹操性命如何,且聽下文分解。

賞析

此回說董卓入朝執掌大權,曹操圖謀行刺之事,卻引出一個問題來,董卓何以能掌握東漢大權。

各朝對京城一帶防範最嚴,往往以重兵把守,假若邊關叛亂殺到京城,往往辛勞異常,而且等到到時,京城已經雲集各地調集的大軍,所以除非如實力已經雄厚到可居天下大半之外,要引兵入京執政難上加難,所以各朝的叛逆真造反時也是用偽詔(如安祿山),密詔(如劉備),清君側(如朱棣)的藉口。象董卓這樣不費吹灰之力就得到入京藉口的實在是太幸運至極了。這點上何進袁紹功勞不可不謂之大也。

而何進被殺,朝中無人統領,何進之弟何苗在亂中也被殺,剩下何系部屬見董卓勢大,紛紛投靠董卓。(之中董卓初來兵少,還用了夜晚撤出白天進入的疑兵之計,等到大家發覺董卓已經勢大,)而另一大勢力宦官則更不用說了,被袁紹殺了精光。所以……

等等,假如我這般說下去,那也未免太簡單了,朝中其他勢力呢?各位大臣呢?其中朱儁皇甫嵩都為討黃巾的名將,他們人呢?朝中三公呢?還有袁紹是誅滅宦官的首謀,又是四世三公袁家之人,為何何系人馬不投之於他呢?另外各地勢力有何動作?當然,不免要說到董卓此人。

先說董卓其人,董卓隴西人,膂力過人,為人粗猛有謀,少時遊歷羌中,為羌胡所畏。之後為將有戰功,將所得財物分於屬下,不管說起豪爽也罷,收買人心也罷,他確實是一個人物,日後入京,他提拔蔡邕,取消黨錮,收買呂布,聽從周毖、伍瓊之計,任用荀爽、陳紀、韓融等名士,還令韓馥,劉岱,孔伷等人出任各地州牧太守。(不過後來這些人也是反對他的主力。)所以雖然他縱兵行兇,但是對於官員名士,實在是十分巴結或者說收買的,這點上歷史記載也公允的指出“卓所親愛,並不處顯職,但將校而已。”就這點也就可知為什麼蔡邕會在董卓死後為之而泣了,確實董卓用自己新得到的權力收買了許多人,尤其在遷都之前。他並非一介武夫而已,而是頗有心計之奸雄。

演義中說董卓在入京之前的職位是前將軍鰲鄉侯西涼刺史,這前將軍鰲鄉侯到是不錯,但是西涼刺史就不對了,董卓任過并州刺史,河東太守,在入京前是并州牧的職位,而他手下的那是征討涼州作亂的羌胡時帶領的人馬。(董卓在征討涼州叛亂時戰績倒也不差,董卓手下涼州人士不少,不過能不能如演義中稱為二十萬西涼大軍還是問題,至少二十萬隻怕是假的。)

所以在得到何進密令後能第一個趕到洛陽的就是董卓,因為他離的最近,他在征討涼州之後,朝廷給了他并州牧的位子讓他交了兵權去就任,皇甫嵩也派來了,就準備接收他的軍隊,他呢?也沒去并州上任,也不在涼州征討了,就屯軍河東。要真是涼州趕來,那黃花菜都涼了。

而且董卓在入京前是下了一番功夫的,雖然不能說宦官和何系的大火併是董卓主導的,但是他在其中添了一把火是肯定的,比如在誅殺何苗一事上,何苗是何進之弟,位列車騎將軍,雖然素來和何進在殺宦官一事上有衝突,但是其地位至高,而且擁有大量部屬,何進一死,應該是其掌權的大好時機,而且在何進死後,他同和袁紹入宮斬殺宦官趙忠,局面還是在控制之中,但是何進部屬吳匡和何苗不和,所以:

“吳匡等素怨苗不與進同心,而又疑其與宦官通謀,乃令軍中曰:“殺大將軍者,即車騎也,吏士能為報仇乎?”皆流涕曰:“願致死!”匡遂引兵與董卓弟奉車都尉旻攻殺苗,棄其屍於苑中。”

請見此文中董卓弟董旻參與了殺何苗一事,何苗死後宮中才開始大亂,而就在此時董卓突然進兵遇到在外的少帝,假若說巧合那實在是太巧了。(即便說是董旻是臨機一動,但是想必也送信於董卓了。)

而且因為何進和何苗都死,使得何進何苗的部屬都歸於董卓之下,董卓得以控制朝中大權,若說董卓這位何苗被殺的最大受益者,沒在此中做了一番手腳,實在難以想像。

當然,此事並不到此為此,我們還是要回答前面的問題,朝中大臣呢?袁紹呢?

當時朝中百官中,大將軍和車騎將軍都死,司空是劉弘,也是第一個被董卓取代的,司徒丁宮剛被罷免,應該空懸,劉虞由幽州牧升為太尉,不過未就任,再就是由後將軍升為太傅的袁隗,和何進同錄尚書事,又是袁家大族之人,可以說是袁紹的後台,但是也未正面對抗董卓,在董卓要求廢帝時,掌管尚書的他只有“隗報如議。”這般,還主導廢立大典,尚不如其侄袁紹。三公都是碌碌無為之人。(演義說當時司徒是王允,太尉是楊彪都是錯誤的,其實王允楊彪的職位都是董卓上台後委任。)

而朝中名將呢?朱儁在其時應該是就任城門校尉,河南尹,可憐他不久前出任河內太守,還要用家兵退弟,想來手中也是無兵。(不過等董卓離開洛陽,朱儁倒是意圖起兵,但是手裡還是無兵。)至於皇甫嵩他本是被派去接管董卓手下的將領的,結果一來董卓不交,二來很快就發生了何進被殺的事。倒是有人勸說他起兵和關東諸侯聯合進攻董卓,但是被他拒絕了,反而回京。(董卓對皇甫嵩又恨有忌憚,頗想殺之,但是和皇甫嵩之子卻交好,最終沒有為難皇甫嵩,只是和皇甫嵩鬥了一下嘴皮子。最終在董卓死後被用。)

還有一位袁紹,他當時就任司隸校尉,又是何進手下首將,主導殺宦官之事,還有叔父袁隗支持,本是抵禦董卓的一大人選。不然也不敢和董卓說那句頗有氣概的“天下健者,豈惟董公!”

但是一來袁紹資歷尚淺,固然關東起兵能做個盟主,但是在這京城還只怕不夠,尤其是之前處置失當,害得何進被宦官殺死,又造成宮中大亂,皇帝也流落鄉野,實在是極大的過失。而且在當時不能阻止殺何苗一事,使得日後何進何苗部屬心懷忌憚,投到董卓之下,不能不說是大問題。(殺何苗可能不能阻止,也可能是不想阻止,畢竟何苗何進死後,就是袁紹領大權了,不過沒想到董卓這個黃雀,不管是如何,都失了何氏部屬人心。)

二來袁紹膽氣不壯,固然能對董卓說那句有氣概的話,但是卻不能採用鮑信(受何進派遣募兵回來,也是三國初年一個相當關鍵的人物)的趁董卓初來兵力不足疲憊的情況下先下手為強的建議,變得和何進一般猶豫了,不知是不是宮中大火打擊了他。曹操稱其幹大事而惜身倒也不是說錯。

而唯一能和董卓相對抗的只有比董卓早到的外兵,并州刺史丁原了。(演義中稱之為荊州刺史是虛構,不過說起這并州強兵不少。)此時他就任執金吾,可惜被董卓拉攏了其部屬呂布,身首異處。(就是前一回中的所說的“饋金珠李肅說呂布”了。)

朝中如此,各地勢力自然也不服這前幾天還是一州牧的鄉下土包子董卓了,只是董卓挾天子令諸侯,地方諸侯也沒有主心骨不得已從之了,不過各地離心勢力一步步加重,做了益州牧的劉焉已經斷絕蜀道,準備做土皇帝了。

而各地反董聯盟形成也是遲早的事,而且還是董卓直接引起的。

回評

毛宗崗批語

呂后慘殺戚姬,而惠帝無子;何後酖死王美人,而少帝不終:豈非天哉!且也前有何進之弒董後,後有董卓之弒何後:天道好還,於茲益信。

丁管、伍孚,奮不顧身,若使兩人當曹操之地,必不肯為獻刀之舉矣。曹操欲謀人,必先全我身。丁管、伍孚所不及曹操者,智也;曹操所不及丁管、伍孚者,忠也。假令當日,縣令不肯釋放,伯奢果去報官,而曹操竟為董卓所殺,則天下後世,豈不以為漢末忠臣,固無有過於曹操者哉?王莽謙恭下士,而後人有詩嘆之曰:“假使當年身便死,一生真偽有誰知?”人固不易知,知人亦不易也。

孟德殺伯奢一家,誤也,可原也;至殺伯奢,則惡極矣。更說出“寧使我負人,休教人負我”之語,讀書者至此,無不詬之、詈之,爭欲殺之矣。不知此猶孟德之過人處也。試問天下人,誰不有此心者,誰復能開此口乎?至於講道學諸公,且反其語曰:“寧使人負我,休教我負人。”非不說得好聽,然察其行事,卻是步步私學孟德二語者。則孟德猶不失為心口如一之小人;而此曹之口是心非,而不如孟德之直捷痛快也。吾故曰:此猶孟德之過人處也。

若使首回張飛於路中殺卻董卓,此回陳宮於店中殺卻曹操,豈不大快。然使爾時即便殺卻,安得後面有許多怪怪奇奇、異樣驚人文字?蒼蒼者將演出無數排場,此二人卻是要緊腳色,故特特留之耳。

李贄總評

丁管、伍孚是個漢子,然死而無益,以謀之不遠,發之太驟耳。若本初一書,孟德數語,侃侃正言,機微旨密,真可與幹事之人也。

哭死董卓之語,非有廿分識、廿分才、廿分膽,亦何敢旁若無入,開此大口也?孟德人豪哉!孟德人豪哉!

孟德殺伯奢一家,誤也,可原也。至殺伯奢,則惡極矣!罪大矣!可恨矣!可殺矣!更說出“寧使我負天下人,休教天下人負我”話來,讀史者至此,無不欲食其肉而寢其皮也。不知此猶孟德之過人處也。試問天下人誰不有此心者,誰復能開此口乎?故吾以世人之心較之,猶取孟德也。至於講道學諸公,且反其語曰,“寧使天下人負我,毋使我負天下”。非不說得好聽,倘(?)存心行事稍有一毫孟德者存。是孟德猶不失為心口如一之小人,彼曹反為口君子身小人之罪人也。即孟德見此曹,亦何肯以之為奴也哉!吾故曰:此猶孟德之過人處也。

陳宮舍孟德而去,可謂有二十分識矣,亦可謂有二十分膽乎!

鍾敬伯總評

丁管擊卓而死,伍孚殺賊而亡。兩人並稱丈夫。忠魂猶繞漢庭。

曹操謀殺董卓,固是英雄本色。然卓死之後,操之行事,罪百於卓,則謂之以卓刺卓可也。

孟德殺伯奢一家,誤也,可原也;至殺伯奢,則惡極矣,罪大矣,可恨矣,可殺矣!更說出“寧使我負天下人,休教天下人負我”,無不欲食其肉而寢其皮也。李卓吾謂孟德之過人處,真謬論哉!