回目

玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神

簡介

公欲棄麥城投西川,路遇伏兵,被潘璋部將馬忠所獲,孫權斬關公、關平。

權送關公首級與操,操厚葬關公於洛陽南門,贈為荊王。

備聞關公敗亡,昏絕於地。

正文

《三國演義》第七十七回

《三國演義》第七十七回卻說孫權求計於呂蒙。蒙曰:“吾料關某兵少,必不從大路而逃,麥城正北有險峻小路,必從此路而去。可令朱然引精兵五千,伏於麥城之北二十里;彼軍至,不可與敵,只可隨後掩殺。彼軍定無戰心,必奔臨沮。卻令潘璋引精兵五百,伏於臨沮山僻小路,關某可擒矣。今遣將士各門攻打,只空北門,待其出走。”權聞計,令呂范再卜之。卦成,范告曰:“此卦主敵人投西北而走,今夜亥時必然就擒。”權大喜,遂令朱然、潘璋領兩枝精兵,各依軍令埋伏去訖。

且說關公在麥城,計點馬步軍兵,止剩三百餘人;糧草又盡。是夜,城外吳兵招喚各軍姓名,越城而去者甚多。救兵又不見到。心中無計,謂王甫曰:“吾悔昔日不用公言!今日危急,將復何如?”甫哭告曰:“今日之事,雖子牙復生,亦無計可施也。”趙累曰:“上庸救兵不至,乃劉封、孟達按兵不動之故。何不棄此孤城,奔入西川,再整兵來,以圖恢復?”公曰:“吾亦欲如此。”遂上城觀之。見北門外敵軍不多,因問本城居民:“此去往北,地勢若何?”答曰:“此去皆是山僻小路,可通西川。”公曰:“今夜可走此路。。王甫諫曰:“小路有埋伏,可走大路。”公曰:“雖有埋伏,吾何懼哉!”即下令馬步官軍:嚴整裝束,準備出城。甫哭曰:“君侯於路,小心保重!某與部卒百餘人,死據此城;城雖破,身不降也!專望君侯速來救援!”公亦與泣別。遂留周倉與王甫同守麥城,關公自與關平、趙累引殘卒二百餘人,突出北門。關公橫刀前進,行至初更以後,約走二十餘里,只見山凹處,金鼓齊鳴,喊聲大震,一彪軍到,為首大將朱然,驟馬挺槍叫曰:“雲長休走!趁早投降,免得一死!”公大怒,拍馬輪刀來戰。朱然便走,公乘勢追殺。一棒鼓響,四下伏兵皆起。公不敢戰,望臨沮小路而走,朱然率兵掩殺。關公所隨之兵,漸漸稀少。走不得四五里,前面喊聲又震,火光大起,潘璋驟馬舞刀殺來。公大怒,輪刀相迎,只三合,潘璋敗走。公不敢戀戰,急望山路而走。背後關平趕來,報說趙累已死於亂軍中。關公不勝悲惶,遂令關平斷後,公自在前開路,隨行止剩得十餘人。行至決石,兩下是山,山邊皆蘆葦敗草,樹木叢雜。時已五更將盡。正走之間,一聲喊起,兩下伏兵盡出,長鉤套索,一齊並舉,先把關公坐下馬絆倒。關公翻身落馬,被潘璋部將馬忠所獲。關平知父被擒,火速來救;背後潘璋、朱然率兵齊至,把關平四下圍住。平孤身獨戰,力盡亦被執。至天明,孫權聞關公父子已被擒獲,大喜,聚眾將於帳中。

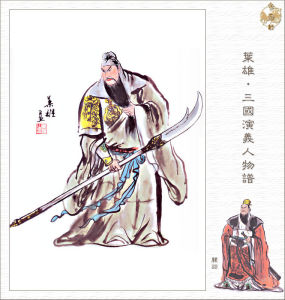

少時,馬忠簇擁關公至前。權曰:“孤久慕將軍盛德,欲結秦、晉之好,何相棄耶?公平昔自以為天下無敵,今日何由被吾所擒?將軍今日還服孫權否?”關公厲聲罵曰:“碧眼小兒,紫髯鼠輩!吾與劉皇叔桃園結義,誓扶漢室,豈與汝叛漢之賊為伍耶!我今誤中奸計,有死而已,何必多言!”權回顧眾官曰:“雲長世之豪傑,孤深愛之。今欲以禮相待,勸使歸降,何如?”主簿左鹹曰:“不可。昔曹操得此人時,封侯賜爵,三日一小宴,五日一大宴,上馬一提金,下馬一提銀:如此恩禮,畢竟留之不住,聽其斬關殺將而去,致使今日反為所逼,幾欲遷都以避其鋒。今主公既已擒之,若不即除,恐貽後患。”孫權沉吟半晌,曰:“斯言是也。”遂命推出。於是關公父子皆遇害。時建安二十四年冬十二月也。關公亡年五十八歲。後人有詩嘆曰:“漢末才無敵,雲長獨出群:神威能奮武,儒雅更知文。天日心如鏡,《春秋》義薄雲。昭然垂萬古,不止冠三分。”又有詩曰:“人傑惟追古解良,士民爭拜漢雲長。桃園一日兄和弟,俎豆千秋帝與王。氣挾風雷無匹敵,志垂日月有光芒。至今廟貌盈天下,古木寒鴉幾夕陽。”

關公既歿,坐下赤兔馬被馬忠所獲,獻與孫權。權即賜馬忠騎坐。其馬數日不食草料而死。

卻說王甫在麥城中,骨顫肉驚,乃問周倉曰:“昨夜夢見主公渾身血汙,立於前;急問之,忽然驚覺。不知主何吉凶?”正說間,忽報吳兵在城下,將關公父子首級招安。王甫、周倉大驚,急登城視之,果關公父子首級也。王甫大叫一聲,墮城而死。周倉自刎而亡。於是麥城亦屬東吳。

關羽

關羽卻說關公一魂不散,蕩蕩悠悠,直至一處,乃荊門州當陽縣一座山,名為玉泉山。山上有一老僧,法名普淨,原是汜水關鎮國寺中長老;後因雲遊天下,來到此處,見山明水秀,就此結草為庵,每日坐禪參道,身邊只有一小行者,化飯度日。是夜月白風清,三更已後,普淨正在庵中默坐,忽聞空中有人大呼曰:“還我頭來!”普淨仰面諦視,只見空中一人,騎赤兔馬,提青龍刀,左有一白面將軍、右有一黑臉虬髯之人相隨,一齊按落雲頭,至玉泉山頂。普淨認得是關公,遂以手中麈尾擊其戶曰:“雲長安在?”關公英魂頓悟,即下馬乘風落於庵前,叉手問曰:“吾師何人?願求法號。”普淨曰:“老僧普淨,昔日汜水關前鎮國寺中,曾與君侯相會,今日豈遂忘之耶?”公曰:“向蒙相救,銘感不忘。今某已遇禍而死,願求清誨,指點迷途。”普淨曰:“昔非今是,一切休論;後果前因,彼此不爽。今將軍為呂蒙所害,大呼‘還我頭來’,然則顏良、文丑,五關六將等眾人之頭,又將向誰索耶?“於是關公恍然大悟,稽首皈依而去。後往往於玉泉山顯聖護民,鄉人感其德,就于山頂上建廟,四時致祭。後人題一聯於其廟云:“赤面秉赤心、騎赤兔追風,馳驅時、無忘赤帝,青燈觀青史、仗青龍偃月,隱微處不愧青天。”

卻說孫權既害了關公,遂盡收荊襄之地,賞犒三軍,設宴大會諸將慶功;置呂蒙於上位,顧謂眾將曰:“孤久不得荊州,今唾手而得,皆子明之功也。”蒙再三遜謝。權曰:“昔周郎雄略過人,破曹操於赤壁,不幸早夭,魯子敬代之。子敬初見孤時,便及帝王大略,此一快也;曹操東下,諸人皆勸孤降,子敬獨勸孤召公瑾逆而擊之,此二快也;惟勸吾借荊州與劉備,是其一短。今子明設計定謀,立取荊州,勝子敬、周郎多矣!”於是親酌酒賜呂蒙。呂蒙接酒欲飲,忽然擲杯於地,一手揪住孫權,厲聲大罵曰:“碧眼小兒!紫髯鼠輩!還識我否?”眾將大驚,急救時,蒙推倒孫權,大步前進,坐於孫權位上,兩眉倒豎,雙眼圓睜,大喝曰:“我自破黃巾以來,縱橫天下三十餘年,今被汝一旦以奸計圖我,我生不能啖汝之肉,死當追呂賊之魂!我乃漢壽亭侯關雲長也。”權大驚,慌忙率大小將士,皆下拜。只見呂蒙倒於地上,七竅流血而死。眾將見之,無不恐懼。權將呂蒙屍首,具棺安葬,贈南郡太守、孱陵侯;命其子呂霸襲爵。孫權自此感關公之事,驚訝不已。

忽報張昭自建業而來。權召入問之。昭曰:“今主公損了關公父子,江東禍不遠矣!此人與劉備桃園結義之時,誓同生死。今劉備已有兩川之兵;更兼諸葛亮之謀,張、黃、馬、趙之勇。備若知雲長父子遇害,必起傾國之兵,奮力報仇,恐東吳難與敵也。”權聞之大驚,跌足曰:“孤失計較也!似此如之奈何?”昭曰:“主公勿憂。某有一計,令西蜀之兵不犯東吳,荊州如磐石之安。”權問何計。昭曰:“今曹操擁百萬之眾,虎視華夏,劉備急欲報仇,必與操約和。若二處連兵而來,東吳危矣。不如先遣人將關公首級,轉送與曹操,明教劉備知是操之所使,必痛恨於操,西蜀之兵,不向吳而向魏矣。吾乃觀其勝負,於中取事。此為上策。”

權從其言,隨遣使者以木匣盛關公首級,星夜送與曹操。時操從摩陂班師回洛陽,聞東吳送關公首級至,喜曰:“雲長已死,吾夜眠貼席矣。”階下一人出曰:“此乃東吳移禍之計也。”操視之,乃主簿司馬懿也。操問其故,懿曰:“昔劉、關、張三人桃園結義之時,誓同生死。今東吳害了關公,懼其復仇,故將首級獻與大王,使劉備遷怒大王,不攻吳而攻魏,他卻於中乘便而圖事耳。”操曰:“仲達之言是也。孤以何策解之?”懿曰:“此事極易。大王可將關公首級,刻一香木之軀以配之,葬以大臣之禮;劉備知之,必深恨孫權,盡力南征。我卻觀其勝負!蜀勝則擊吳,吳勝則擊蜀。二處若得一處,那一處亦不久也。”操大喜,從其計,遂召吳使入。呈上木匣,操開匣視之,見關公面如平日。操笑曰:“雲長公別來無恙!”言未訖,只見關公口開目動,鬚髮皆張,操驚倒。眾官急救,良久方醒,顧謂眾官曰:“關將軍真天神也!”吳使又將關公顯聖附體、罵孫權追呂蒙之事告操。操愈加恐懼,遂設牲醴祭祀,刻沉香木為軀,以王侯之禮,葬於洛陽南門外,令大小官員送殯,操自拜祭,贈為荊王,差官守墓;即遣吳使回江東去訖。卻說漢中王自東川回成都,法正奏曰:“王上先夫人去世;孫夫人又南歸。未必再來。人倫之道,不可廢也,必納王妃,以襄內政。”漢中王從之,法正復奏曰:“吳懿有一妹,美而且賢。嘗聞有相者,相此女後必大貴。先曾許劉焉之子劉瑁,瑁早夭。其女至今寡居,大王可納之為妃。”漢中王曰:“劉瑁與我同宗,於理不可。”法正曰:“論其親疏,何異晉文之與懷嬴乎?”漢中王乃依允,遂納吳氏為王妃。後生二子:長劉永,字公壽;次劉理,字奉孝。

且說東西兩川,民安國富,田禾大成。忽有人自荊州來,言東吳求婚於關公,關公力拒之。孔明曰:“荊州危矣!可使人替關公回。”正商議間,荊州捷報使命,絡繹而至。不一日,關興到,具言水淹七軍之事。忽又報馬到來,報說關公於江邊多設墩台,提防甚密,萬無一失。因此玄德放心。

忽一日,玄德自覺渾身肉顫,行坐不安;至夜,不能寧睡,起坐內室,秉燭看書,覺神思昏迷,伏几而臥;就室中起一陣冷風,燈滅復明,抬頭見一人立於燈下。玄德問曰:“汝何人,夤夜至吾內室?”其人不答。玄德疑怪,自起視之,乃是關公,於燈影下往來躲避。玄德曰:“賢弟別來無恙!夜深至此,必有大故。吾與汝情同骨肉,因何迴避?”關公泣告曰:“願兄起兵,以雪弟恨!”言訖,冷風驟起,關公不見。玄德忽然驚覺,乃是一夢。時正三鼓。玄德大疑,急出前殿,使人請孔明來。孔明入見,玄德細言夢警。孔明曰:“此乃王上心思關公,故有此夢。何必多疑?”玄德再三疑慮,孔明以善言解之。孔明辭出,至中門外,迎見許靖。靖曰:“某才赴軍師府下報一機密,聽知軍師入宮,特來至此。”孔明曰:“有何機密?”靖曰:“某適聞外人傳說,東吳呂蒙已襲荊州,關公已遇害!故特來密報軍師。”孔明曰:“吾夜觀天象,見將星落於荊楚之地,已知雲長必然被禍,但恐王上憂慮,故未敢言。”

二人正說之間,忽然殿內轉出一人,扯住孔明衣袖而言曰:“如此凶信,公何瞞我!”孔明視之,乃玄德也。孔明、許靖奏曰:“適來所言,皆傳聞之事,未足深信。願王上寬懷,勿生憂慮。”玄德曰:“孤與雲長,誓同生死;彼若有失,孤豈能獨生耶!”孔明、許靖正勸解之間,忽近侍奏曰:“馬良、伊籍至。”玄德急召入問之。二人具說荊州已失,關公兵敗求救,呈上表章。未及拆觀,侍臣又奏荊州廖化至。玄德急召入。化哭拜於地,細奏劉封、孟達不發救兵之事。玄德大驚曰:“若如此,吾弟休矣!”孔明曰:“劉封、孟達如此無禮,罪不容誅!王上寬心,亮親提一旅之師,去救荊襄之急。”玄德泣曰:“雲長有失,孤斷不獨生!孤來日自提一軍去救雲長!”遂一面差人赴閬中報知翼德,一面差人會集人馬。

未及天明,一連數次,報說關公夜走臨沮,為吳將所獲,義不屈節,父子歸神。玄德聽罷,大叫一聲,昏絕於地。正是:為念當年同誓死,忍教今日獨捐生!

未知玄德性命如何,且看下文分解。

賞析

在本回演義中,關羽死後玉泉山顯聖遇到老僧普淨,這也是當年過五關斬六將時遇到的故人了,這也是三國演義中不多的與佛有關的幾處。三國演義將關羽與佛教牽涉在一起自然有他的道理,日後關羽神格化,成為關帝君就與佛教有著莫大關係,佛教可是將關羽化身為護法神的,三國演義中幾次不多的佛出現的地方總與關羽連上關係也就很自然了。(當然,為關羽神骯畢贅蟮幕故塹瀾獺#?

不過說起三國志中的佛教則就少得可憐了,就是在劉繇傳中談到笮融時說他一度好佛。相比之三國志中道教的影子就多的很了,東漢末年的黃巾起義的發起者太平道本就是道教的一支,而日後割據漢中的諸侯張魯是五斗米道的教主,這也是道教的一支,而且是日後道教的主流天師道正一道的前身。此時的道教勢力是佛教遠遠不能比的。在之後幾千年中,這兩大宗教一直爭鬥不止,或許可以說,中國宗教史基本上可以說是這兩大教派在唱主角。

其實假如我們將時光撥回幾百年前的西漢時代,那我們就會發覺此時沒有什麼道教佛教,此時的中國雖然有對祖先和如五帝等神靈及其上天的祭祀,也有方術卜巫一類的活動,黃老之學,陰陽五行也頗為盛行,但是都沒有形成一種如日後佛教道教的正規宗教。無獨有偶,在此時的西方古羅馬時代,也是混雜了希臘神話故事的傳統神話與原始宗教占據著主流。

直到東漢年間,起源於印度的佛教才開始傳入,一般來說,說起佛教傳入,都會說起漢明帝遣使迎佛的故事,這一般被認為是佛教初傳中國的標誌,但是也有許多觀點認為在西漢時期,佛教便就傳入中國了,甚至有說戰國和秦代傳入的故事,但是主流觀點還是以東漢年間為主。與之差不多的時期,西方的基督教也離開了起源地中東向羅馬帝國內部傳播。古代傳教者不遠萬里,不辭辛苦,傳播自己的信仰,其意志堅定實在非常人所及。

與基督教在羅馬帝國內迅速傳播並由羅馬皇帝確定為國教從而取代了古羅馬原始宗教不同,東漢雖然佛教傳入,並得到部分人的認可,但是此時的佛教活動還是以翻譯佛經為主,而士大夫也只是把佛教看做與黃老之學相近的學說,把佛看作如老子等一般的神靈而已。在此時,一個融合了儒家佛家中國神仙傳說黃老思想的宗教開始興起,這也就是道教。本土的道教雖然晚於佛教,但是因為其教義更接近於中國本土的思想,所以很快得到廣泛傳播,甚至佛教也被認為是道術的一種,還有西域僧人為傳法將自己稱為道人的事。(在傳教初期,傳教者往往借用本土宗教的身份行教,在天主教傳來時也有如此情況。)在東漢末年,其教大盛,形成太平道與五斗米道兩大流派,這兩大流派與三國的關係在上文已經提到了,而此時的佛教遠遠不能與道教相比。

然到了三國時期,形勢開始一變,太平道發動的黃巾起義受到了巨大打擊,太平道也為之削弱,雖然張魯投降曹操後五斗米道在北方廣泛發展起來,但是佛教也乘時發展,曹魏時期,佛教戒律傳入中國,至此中國才有真正意義上的沙門,此時佛教還是專注於翻譯佛經,但是對道教的傳播已經有了一定的影響,西晉時期,道士王浮撰寫了《老子化胡經》,成了日後佛道之爭的一段著名公案。(《老子化胡經》的大意:當年老子出函谷關後在史書中不是不知所蹤嗎?書中說老子是去了天竺,去幹嗎呢,點化那些胡人,那些胡人是誰呢,便是佛教徒了,由此將道教置於佛教之上,日後的道佛大辯論,這件事總是要拿出來辯一辯的。佛教徒為此日後也杜撰出三代就有佛陀,佛教在周代就傳入的故事。在封神中也可以看到老子化胡故事的影子)

不過此時佛教勢力尚未能與道教相比,直到東晉時期,天下大亂,五斗米道孫恩等人在東晉起義遭到鎮壓,勢力大衰,而佛教卻在佛圖澄道安等人的傳播下得到快速發展,其中以佛圖澄勸阻石勒殺戮為起點,佛教得以大昌。(宗教的發展總離不開亂世,在亂世中人們過著朝不保夕的生活,更加需要信仰,一旦此時的宗教表現出他的能力,就能獲得極多的信徒,當年羅馬主教勸阻匈奴王攻羅馬,從而為羅馬在西方教會的地位甚至在整個西方社會的地位奠定了極大的基礎。)

等到了南北朝時期,佛教更是大盛,著名的佛教皇帝梁武帝便是此時。說起梁武帝,佛教徒吃素戒肉便是出於他,之前佛教徒是可以吃肉的。(不過這個肉比較特別,叫三淨肉,就是眼不見殺,耳不聞殺,不為我所殺。)說到這裡,不免要說說小乘佛教與大乘佛教,佛教傳入中國後,小乘佛教和大乘佛教便同時傳入,然而講究普渡眾生,將建立佛國淨土的大乘佛教在中國得到廣泛發展,小乘佛教則在東南亞一帶得到傳播。

而在北方,佛教延續了東晉時期的興盛,著名的雲岡石窟便是此時開鑿。也就是此時,道教與佛教的鬥爭白熱化。

在南方,道佛之爭尚還局限於嘴皮子上,就《夷夏論》,《三破論》,道佛兩家爆發了大爭論,而引人注目的是,儒家也開始介入了兩家的爭論中,就《黑白論》《神不滅論》產生了幾次爭鬥,等到著名的范縝《神滅論》一書,達到了高峰,齊代便有蕭琛、曹思文與之爭論;等到了梁代,梁武帝為了駁斥《神滅論》,糾集了六十多人的豪華學者陣容。

這裡不得不說到儒家,古代有三教之說,便是儒道佛三教,甚至唐朝還給三教立過排行,道教第一,儒教第二,佛教第三。但是儒家一直保持著超然的地位,一方面儒家的宗教色彩本來就單薄,儒家中一群唯物主義者,老祖宗也主張“敬鬼神而遠之”,所以雖然不乏想把儒家改造成儒教者,但是更多的儒家學者更專注於世俗生活規範;另一方面儒家本來就對其他思想並不排斥,對道教佛教的思想,只要不觸及自身,儒家更樂於接受。不過最關鍵的是,道佛兩家都對儒家沒有根本上的威脅,自漢以來,儒家在中國的統治地位已經確立,道佛兩家雖然做過一些努力,(主要是道教,如太平道五斗米道。)但是都被其壓制,之後更是糾纏於兩家之間的爭鬥,遠遠不是儒家的敵人,即便在兩家大盛時,掌握著實權的還是儒家信徒。(畢竟道佛兩家還不能直接控制政權。)

再說回南朝,南朝佛道之爭還算溫和,北朝可野蠻得多了,北魏太武帝時期,道士寇謙之系統的整頓道教,將道教更加的規範化,稱為北天師道,並在太武帝支持下成為北魏國教,之後太武帝更是興起了廢佛運動,先是令佛教徒還俗,後疑佛教起義,下令殺盡佛教信徒,焚毀經像,後來北周武帝時期又發生了廢佛事件。(此事件北周武帝和北魏太武帝做的有所不同,在廢佛前還下令道佛的辯論,不過雖然佛教辯論獲勝,還是下令廢佛,不過道教也跟著一起廢了,道教與佛教的辯論鬥法總是落在下風。)佛教的屢次被廢與佛教出家信徒太多,不事生產,占用大量土地,建造佛像寺舍,影響國家經濟民生有著極大的關係,不過此時佛教勢力已廣,屢次被廢,又屢次再興起。

佛教備受打擊,道教的日子其實也不好過,梁武帝時期道士在梁朝便過的艱難,在北齊文宣帝時,在僧人煽動下,就下令道士剃髮為僧。

唐代皇帝雖然以老子為先祖,並定下道教為國教的政策,但是實際上佛教依然興盛,不說武則天時期佛教又成為國教,就說憲宗便搞過迎佛骨之事,還受到了韓愈的指責,這在歷史上也是著名事件了。

不過此後的唐武宗信仰道教,進行了廢佛事件,這被認為是歷史上最大的廢佛行動。一般認為這次之後,佛教由盛轉衰,這次事件,和剛才說到的北魏太武帝廢佛北周武帝廢佛還有之後五代的後周世宗廢佛稱之為三武一宗法難。

其實雖然佛道兩家相互爭鬥不止,但是隨著時間的發展,兩家都相互承認了對方存在的現實。道教吸收了不少佛教思想,佛教也不斷的本土化,吸收了不少道教思想,與原本的佛教大不相同,形成了中土佛教。在發展過程中,兩家的流派也日漸增多,佛教的淨土宗,禪宗,道教的正一道,上清道,全真道。(也就是武俠小說中常提到的那個流派,不過與小說中反金反元的全真道不同,現實中的全真道與金元統治者的關係都很好,興盛一時,但是在日後對佛教的鬥法中失敗,之後大為衰敗。)

宗教的流派極其眾多,我們現在熟知的伊斯蘭教,佛教,基督教其實都只是一個統稱,之下分為無數個教派,這些教派都是因為對經書的理解不同,就說基督教吧,天主教基督新教還有東正教就是因為對一本聖經的解讀不同而分裂,(其實說起來猶太教的聖經和基督教的聖經也是同出一脈,當然基督教聖經做了極大的改動。)相互之間的鬥爭比對真正的異教徒還厲害。他們只有一本聖經尚且分為諸多教派,佛教經典諸多。(不過其中的經典也多是後人撰寫,其實有趣的是,現在的大多數宗教經書包括儒家的經書大都非創始人親筆所書。)那更可想而知,沒鬧成基督教那樣的宗教戰爭已經很不錯了。

佛道兩家在之後的日子雖然依舊互有爭鬥,但是已經日漸和緩,不過同時兩家也日漸衰敗下去了,到了清朝,已無復當年盛況了。不過在民間依然保持著諸多的影響,許多的宗教習慣儀式融於民間習俗之中,此時的佛道已經融入了世俗生活,在演義小說中,佛道的出現已經成為了必然的一部分,這或許也是一種三教合一吧。

回評

毛宗崗批語

“雲長安在”一語,抵得一部《金剛經》妙義。以“安在”二字推之,微獨雲長為然也。吳安在?魏安在?蜀安在?三分事業,三國人才,皆安在哉?凡有在者不在,而惟無在者常在,知其所在,而雲長乃千古如在矣。

昔之和尚能感神,今之和尚善搗鬼。看普靜獨自一個在玉泉山修行,方是清淨法師,所以能點化雲長耳。每見近日有一等沒發光棍,略誦幾句《多心經》,輒欲升座說法;盜襲幾句野狐禪,便稱棒喝宗門。聚徒成群,過都越國,鬨動男女,填塞街巷,布施金錢。和尚搗鬼,眾人見鬼,總是一派鬼混。恨不借雲長青龍刀,一斬其魔障也。

雲長英靈不泯固矣,而赤兔馬亦在雲中。豈馬為英雄之馬,其英靈亦勝於人耶?況青巾綠袍,並青龍偃月刀,皆依然如故,得毋衣物器械亦有魂否?曰:無疑也。其神靈則不獨相隨之人附之而靈,其所用之物亦與之而俱靈。平也、倉也、馬也、刀也、巾袍也,皆宜與雲長並垂不朽者也。

或疑關、張並是英雄,而雲長顯聖,不聞翼德顯聖,何也?曰:翼德何嘗不顯聖?相傳有在唐留姓,在宋留名之說。今張睢陽、岳武穆,聲靈赫然,廟祀甚肅,豈非翼德之未嘗死乎?況桃園三人,非三人也,一人而已。雲長存,即謂之翼德存可耳;且謂與玄德俱存,亦無不可耳。

關公既經普靜點化之後,人相我相,一切皆空,何又有追呂蒙、罵孫權、驚曹操、告玄德之事乎?曰:雲長不以生死而有異,玉泉山之關公,與鎮國寺之關公,非有兩關公也。善善惡惡,因乎自然,而我無與焉。追所當追,罵所當罵,驚所當驚,告所當告,直以為未嘗追,未嘗罵,未嘗驚,未嘗告而已矣。不寧惟是,五關斬將直是未嘗斬,水淹七軍直是未嘗淹也。

李贄總評

據玉泉禪師之言,雲長受害,乃顏良之報也.可見世上因果,著著不差,即忠義如雲長,亦不能免也。吾人亦可以知所處矣,必苦苦放債,直待本利一時俱到哉?

人言死諸葛走生仲達以為美譚,不知死雲長嚇殺活孫權、活曹操更為美譚也。

誰人不死?而雲長之死,曹瞞喪魄,孫權失魂;誰人不生?而獨雲長之生,曹瞞起敬,孫權求親.是人也,生死乎哉!其英靈至今不死,固知其己了卻生死也久哉!

鍾敬伯總評

據玉泉禪師之言,雲長受害乃顏良之報也。可見世上因果著著不差,即忠義如雲長,亦不能免也。

死諸葛走生仲達,死雲長嚇殺活孫權、活曹操,其英靈不死如此。