回目

鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭

簡介

姜維又出師伐魏,被鄧艾打敗。上表自貶其職。

魏諸葛誕送子質於吳,與吳會合,共同討伐司馬昭。

正文

卻說姜維退兵屯於鍾提,魏兵屯於狄道城外。王經迎接陳泰、鄧艾入城,拜謝解圍之事,設宴相待,大賞三軍。泰將鄧艾之功,申奏魏主曹髦,髦封艾為安西將軍,假節,領護東羌校尉,同陳泰屯兵於雍、涼等處。鄧艾上表謝恩畢,陳泰設席與鄧艾作賀曰:“姜維夜遁,其力已竭,不敢再出矣。”艾笑曰:“吾料蜀兵必出有五。”泰問其故,艾曰:“蜀兵雖退,終有乘勝之勢;吾兵終有弱敗之實:其必出一也。蜀兵皆是孔明教演,精銳之兵,容易調遣;吾將不時更換,軍又訓練不熟:其必出二也。蜀人多以船行,吾軍皆在旱地,勞逸不同;其必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處皆是守戰之地;蜀人或聲東擊西,指南攻北,吾兵必須分頭守把;蜀兵合為一處而來,以一分當我四分:其必出四也。若蜀兵自南安、隴西,則可取羌人之谷為食;若出祁山,則有麥可就食:其必出五也。”陳泰嘆服曰;“公料敵如神,蜀兵何足慮哉!”於是陳泰與鄧艾結為忘年之交。艾遂將雍、涼等處之兵,每日操練;各處隘口,皆立營寨,以防不測。

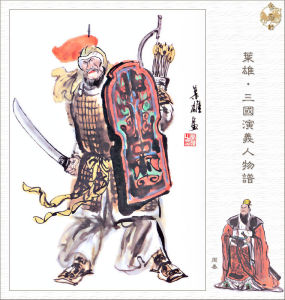

周泰

周泰卻說姜維在鍾提大設筵宴,會集諸將,商議伐魏之事。令史樊建諫曰:“將軍屢出,未獲全功;今日洮西之捷,魏人已服威名,何故又欲出也?萬一不利,前功盡棄。”維曰:“汝等只知魏國地寬人廣,急不可得;卻不知攻魏者有五可勝。”眾問之,維答曰:“彼洮西一敗,挫盡銳氣,吾兵雖退,不曾損折:今若進兵,一可勝也。吾兵船載而進,不致勞困,彼兵皆從旱地來迎:二可勝也。吾兵久經訓練之眾,彼皆烏合之徒,不曾有法度:三可勝也。吾兵自出祁山,掠抄秋谷為食:四可勝也。彼兵須各守備,軍力分開,吾兵一處而去,彼安能救:五可勝也。不在此時伐魏,更待何日耶?”夏侯霸曰:“艾年雖幼,而機謀深遠;近封為安西將軍之職,必於各處準備,非同往日矣。”維厲聲曰:“吾何畏彼哉!公等休長他人銳氣,滅自己威風!吾意已決,必先取隴西。”眾不敢諫。維自領前部,令眾將隨後而進,於是蜀兵盡離鍾提,殺奔祁山來。哨馬報說魏兵已先在祁山立下九個寨柵。維不信,引數騎憑高望之,果見祁山九寨勢如長蛇,首尾相顧。維回顧左右曰:“夏侯霸之言,信不誣矣。此寨形勢絕妙。止吾師諸葛丞相能之;今觀鄧艾所為,不在吾師之下。”遂回本寨。喚諸將曰:“魏人既有準備,必知吾來矣。吾料鄧艾必在此間。汝等可虛張吾旗號,據此谷口下寨;每日令百餘騎出哨,每出哨一回,換一番衣甲、旗號、按青、黃、赤、白、黑五方旗幟相換。吾卻提大兵偷出董亭,徑襲南安去也。”遂令鮑素屯兵於祁山谷口。維盡率大兵,望南安進發。

卻說鄧艾知蜀兵出祁山,早與陳泰下寨準備;見蜀兵連日不來搦戰,一日五番哨馬出寨,或十里或十五里而回。艾憑高望畢。慌入帳與陳泰曰:“姜維不在此間,必取董亭襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹。更換衣甲,往來哨探,其馬皆睏乏,主將必無能者。陳將軍可引一軍攻之,其寨可破也。破了寨柵,便引兵襲董亭之路,先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安,逕取武城山。若先占此山頭,姜維必取上圭阝。上圭阝有一谷,名曰段谷,地狹山險,正好埋伏。彼來爭武城山時,吾先伏兩軍於段谷,破維必矣。”泰曰:“吾守隴西二三十年,未嘗如此明察地理。公之所言,真神算也!公可速去,吾自攻此處寨柵。”於是鄧艾引軍星夜倍道而行,逕到武城山;下寨已畢,蜀兵未到。即令子鄧忠,與帳前校尉師纂,各引五千兵,先去段谷埋伏,如此如此而行。二人受計而去。艾令偃旗息鼓,以待蜀兵。卻說姜維從董亭望南安而來,至武城山前,謂夏侯霸曰:“近南安有一山,名武城山;若先得了,可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀,必先提防。”正疑慮間,忽然山上一聲炮響,喊聲大震,鼓角齊鳴,旌旗遍豎,皆是魏兵;中央風飄起一黃旗,大書“鄧艾”字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下,勢不可當,前軍大敗。維急率中軍人馬去救時,魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰,山上魏兵並不下來。維令軍士辱罵。至晚,方欲退軍,山上鼓角齊鳴,卻又不見魏兵下來。維欲上山衝殺,山上炮石甚嚴,不能得進。守至三更,欲回,山上鼓角又鳴,維移兵下山屯紥。比及令軍搬運木石,方欲豎立為寨,山上鼓角又鳴,魏兵驟至。蜀兵大亂,自相踐踏,退回舊寨。次日,姜維令軍士運糧草車仗,至武城山,穿連排定,欲立起寨柵,以為屯兵之計。是夜二更,鄧艾令五百人,各執火把,分兩路下山,放火燒車仗。兩兵混殺了一夜,營寨又立不成。

維復引兵退,再與夏侯霸商議曰:“南安未得,不如先取上圭阝。上圭阝乃南安屯糧之所;若得上圭阝,南安自危矣。”遂留霸屯於武城山,維盡引精兵猛將,逕取上圭阝。行了一宿,將及天明,見山勢狹峻,道路崎嶇,乃問嚮導官曰:“此處何名?”答曰:“段谷。”維大驚曰:“其名不美:‘段谷’者,‘斷谷’也。倘有人斷其谷口,如之奈何?”正躊躇未決,忽前軍來報:“山後塵頭大起,必有伏兵。”維急令退兵。師纂、鄧忠兩軍殺出,維且戰且走,前面喊聲大震,鄧艾引兵殺到:三路夾攻,蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到,魏兵方退,救了姜維,欲再往祁山。霸曰:“祁山寨已被陳泰打破,鮑素陣亡,全寨人馬皆退回漢中去了。”維不敢取董亭,急投山僻小路而回。後面鄧艾急追,維令諸軍前進,自為斷後。正行之際,忽然山中一軍突出,乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起,將姜維困在垓心。維人馬睏乏,左衝右突,不能得出。蕩寇將軍張嶷,聞姜維受困,引數百騎殺入重圍。維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍,復回漢中,因感張嶷忠勇,歿於王事,乃表贈其子孫。於是,蜀中將士多有陣亡者,皆歸罪於姜維。維照武侯街亭舊例,乃上表自貶為後將軍,行大將軍事。

卻說鄧艾見蜀兵退盡,乃與陳泰設宴相賀,大賞三軍。泰表鄧艾之功,司馬昭遣使持節,加艾官爵,賜印綬;並封其子鄧忠為亭侯。時魏主曹髦,改正元三年為甘露元年。司馬昭自為天下兵馬大都督,出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁,以為護衛;一應事務,不奏朝廷,就於相府裁處:自此常懷篡逆之心。有一心腹人,姓賈,名充,字公閭,乃故建威將軍賈逵之子,為昭府下長史。充語昭曰:“今主公掌握大柄,四方人心必然未安;且當暗訪,然後徐圖大事。”昭曰:“吾正欲如此。汝可為我東行。只推慰勞出征軍士為名,以探訊息。”賈充領命,逕到淮南,入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休,乃琅琊南陽人,即武侯之族弟也;向事於魏,因武侯在蜀為相,因此不得重用;後武侯身亡,誕在魏歷任重職,封高平侯。總攝兩淮軍馬。當日,賈充託名勞軍,至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣,充以言挑誕曰:“近來洛陽諸賢,皆以主上懦弱,不堪為君。司馬大將軍三輩輔國,功德彌天,可以禪代魏統。未審鈞意若何?”誕大怒曰:“汝乃賈豫州之子,世食魏祿,安敢出此亂言!”充謝曰:“某以他人之言告公耳。”誕曰:“朝廷有難,吾當以死報之。”充默然,次日辭歸,見司馬昭細言其事。昭大怒曰:“鼠輩安敢如此!”充曰:“誕在淮南,深得人心,久必為患,可速除之。”

昭遂暗發密書與揚州刺史樂綝。一面遣使齎詔征誕為司空。誕得了詔書,已知是賈充告變,遂捉來使拷問。使者曰:“此事樂綝知之。”誕曰:“他如何得知?”使者曰:“司馬將軍已令人到揚州送密書與樂綝矣。”誕大怒,叱左右斬了來使,遂起部下兵千人,殺奔揚州來。將至南門,城門已閉,吊橋拽起。誕在城下叫門,城上並無一人回答。誕大怒曰:“樂綝匹夫,安敢如此!”遂令將士打城。手下十餘驍騎,下馬渡壕,飛身上城,殺散軍士,大開城門,於是諸葛誕引兵入城,乘風放火,殺至綝家。綝慌上樓避之。誕提劍上樓,大喝曰:“汝父樂進,昔日受魏國大恩!不思報本,反欲順司馬昭耶!”綝未及回言,為誕所殺。一面具表數司馬昭之罪,使人申奏洛陽;一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬,並揚州新降兵四萬餘人,積草屯糧,準備進兵;又令長史吳綱,送子諸葛靚入吳為質求援,務要合兵誅討司馬昭。

此時東吳丞相孫峻病亡,從弟孫綝輔政。綝字子通,為人強暴,殺大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等,因此權柄皆歸於綝。吳主孫亮,雖然聰明,無可奈何。於是吳綱將諸葛靚至石頭城,入拜孫綝。綝問其故,綱曰:“諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也,向事魏國;今見司馬昭欺君罔上,廢主弄權,欲興師討之,而力不及,故特來歸降。誠恐無憑,專送親子諸葛靚為質。伏望發兵相助。”綝從其請,便遣大將全懌、全端為主將,於詮為合後,朱異、唐咨為先鋒,文欽為嚮導,起兵七萬,分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜,遂陳兵準備。

卻說諸葛誕表文到洛陽,司馬昭見了大怒,欲自往討之。賈充諫曰:“主公乘父兄之基業,恩德未及四海,今棄天子而去,若一朝有變,悔之何及?不如奏請太后及天子一同出征,可保無虞。”昭喜曰:“此言正合吾意。”遂入奏太后曰:“諸葛誕謀反,臣與文武官僚,計議停當:請太后同天子御駕親征,以繼先帝之遺意。”太后畏懼,只得從之。次日,昭請魏主曹髦起程。髦曰:“大將軍都督天下軍馬,任從調遣,何必朕自行也?”昭曰:“不然。昔日武祖縱橫四海,文帝、明帝有包括宇宙之志,併吞八荒之心,凡遇大敵,必須自行。陛下正宜追配先君,掃清故孽。何自畏也?”髦畏威權,只得從之。昭遂下詔,盡起兩都之兵二十六萬,命鎮南將軍王基為正先鋒,安東將軍陳騫為副先鋒,監軍石苞為左軍,兗州刺史州泰為右軍,保護車駕,浩浩蕩蕩,殺奔淮南而來。

東吳先鋒朱異,引兵迎敵。兩軍對圓,魏軍中王基出馬,朱異來迎。戰不三合,朱異敗走:唐咨出馬,戰不三合,亦大敗而走。王基驅兵掩殺,吳兵大敗,退五十里下寨,報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵,會合文欽並二子文鴦、文虎,雄兵數萬,來敵司馬昭。正是:方見吳兵銳氣墮。又看魏將勁兵來。

未知勝負如何,且看下文分解。

賞析

姜維在諸葛亮死後的演義中是箇中心人物,因為其與諸葛亮的關係,也因為他繼諸葛亮之後屢屢北伐之故,不過演義中有些誇大,而傳說中更誇大了些,有句話說諸葛亮六出祁山,姜伯約九伐中原,諸葛亮的六出我們已經說過,實際上五次出征,一次防禦,其中真正做好了準備的北伐主要是建興六年春,建興九年,建興十二年這三次。而姜維的九伐中原呢?其實演義里也只有八伐,最後一次是屯田沓中,雖然和當年諸葛亮一樣是屯田,但是諸葛亮是北伐時在戰區屯田,姜維是在家屯田,不可同日而語。

至於演義里說的姜維八伐中原呢,其實真正的歷史中,姜維的出征倒也真的不算少,主要有以下幾次階段的出征:

其一:諸葛亮死後,姜維為右監軍,輔漢將軍,之後隨蔣琬駐守漢中,蔣琬任大司馬後,以姜維為司馬,令其率領偏軍西入過數次。但是此時的姜維率領的是偏軍,真正的指揮權在蔣琬手中,實在算不得什麼主導北伐,若說此時他算北伐,那當年魏延帶領先鋒,趙雲鄧芝帶領偏軍都算北伐了,這幾次除了姜維傳中,在曹魏和蜀漢的主要記載中都不詳細,我們知道的就是在延熙三年,姜維出隴西,郭淮出兵,姜維迅速便就退兵了,由此次舉動可知姜維這幾次偏軍兵力肯定很少,多是騷擾性或者安撫羌胡等族所用,而不能與曹魏大軍交鋒。延熙五年,姜維便率偏軍,自漢中還屯涪縣,第二年,也就是蔣琬回到涪的那年,姜維升鎮西大將軍,領涼州刺史,從這個升遷外加蔣琬進表中的推薦中,姜維這幾年的表現應該還不錯。

其二:延熙六年後,姜維為鎮西大將軍,領涼州刺史,在蔣琬死後的第二年,也就是延熙十年,成為衛將軍,與大將軍費禕共錄尚書事。之後一直到費禕死的延熙十六年,姜維一直為衛將軍,而這幾年,姜維的主要出征記錄為:延熙十年,汶山平康夷叛亂,姜維平亂,同年,姜維出隴西,南安,金城界,與曹魏郭淮夏侯霸大戰,在郭淮軍趕到與夏侯霸會合時退兵,延熙十一年,姜維再度出兵,與郭淮,陳泰夏侯霸等軍大戰,這兩年姜維出兵的目的其實都是一樣的,便是當時曹魏羌胡族人叛亂,來向蜀漢請求援兵,姜維是來迎接並安置這些人的。延熙十二年,姜維出兵西平,但是不克而還,偏將句安被曹魏軍圍困投降。延熙十三年,姜維再度出兵西平,又是不克而還。這幾年姜維頻繁出征,但是效果不佳,除了對手郭淮陳泰用兵老道外,其間執掌朝政的費禕限制姜維的用兵也大有干係,姜維每次出征不過萬人,比之曹魏的邊軍差之甚多,此時,姜維的主要對手是郭淮陳泰。(演義前幾次出征有羌胡出場的就多是指這一階段。)

其三,延熙十六年到蜀漢滅亡,姜維延熙十九年時任大將軍,同年因敗於鄧艾而貶為後將軍,但是依舊行大將軍事,景耀元年姜維又重為大將軍,但是即便為衛將軍和後將軍時期,姜維依然是朝中軍務所領。這期間的主要出征是:延熙十六年,諸葛恪北伐,姜維想乘曹魏應對之時出兵,所以軍多而糧不到,在曹魏派兵作出防禦姿態後,糧盡而退,延熙十七年,守狄道長李簡歸降,姜維出隴西,圍襄武,也是此戰中,張嶷戰死,而曹魏徐質也被斬。姜維大勝之下投降者甚多,然畢竟不可長居,最後遷徙了三縣之民後姜維還是退兵。延熙十八年,姜維與夏侯霸出狄道,大勝王經,陳泰軍到,姜維退兵。延熙十九年,姜維出征,然胡濟失約未到,姜維被鄧艾大敗,此戰可說是將之前的成果幾乎喪送。(隨便一說,諸葛亮當初不許魏延分兵,姜維倒是不在乎分兵,但是這次分兵就造成前所未有的大敗,再想到諸葛亮第一次北伐的遭遇,諸葛亮的不分兵倒也確有原因所在。)延熙二十年,姜維乘淮南諸葛誕叛亂時再度出征,被鄧艾司馬望所擋。景耀元年退兵,景耀五年,姜維出征,不利退兵,之後屯田,然後就是鍾會鄧艾入蜀一戰了,那就不是姜維北伐的範疇了。這期間姜維的北伐才算真正的北伐,前期以陳泰後期以鄧艾為對手。

仔細算算,姜維出兵真的不算很少,以第三階段姜維掌兵時正宗的北伐算,一共六次北伐,尤其前五次幾乎是每年必出,比之諸葛亮幾年才籌備一次,當真可說征戰頻繁。若要加上第二階段姜維的四次有限兵力的出征,那都超過演義的次數了。當然,演義裡面總是將這些北伐混在一起,這邊的事放到那邊,那邊的人移到這邊,還加上實際上沒有與之對陣過的司馬師等人,自然不能信之。

我們看看姜維的歷程,上文列了姜維的三階段,其實這三階段的姜維其實不如說是三個執政時期的姜維,第一階段是蔣琬執政,此時的姜維比之當年在諸葛亮之下,雖然日漸重用,但是獨立帶兵不是很多,這也與蔣琬時期決定籌備東進計畫有關,此時姜維多是在西邊少量用兵騷擾而已,直到蔣琬病重,東進計畫已不可行,才重新計畫西進,姜維也得以重用。第二階段的初期雖然蔣琬依然還在,但是實際上在蔣琬病重後基本上是費禕主政,直到費禕被刺。雖然姜維也與費禕共錄尚書事,但是權力不可同日而語,其間姜維權位又得高進,而出征也日漸頻繁,但是還是受到了費禕的限制,這和費禕主張保境安民也的戰略大有干係,而直到第三階段,才是姜維真正主政,也是他的戰略得以實施的階段。

先把姜維的戰略放在一邊,我們先說說姜維與諸葛亮的不同,儘管演義里說兩者是師徒,演義中將諸葛亮和姜維聯繫在一起,稱兩者為師徒。確實,歷史上姜維很得諸葛亮器重,而且也同諸葛亮一樣以北伐光復中原為己任,甚至連自表貶為後將軍都一模一樣。(還一樣是以後將軍之位行原來的事。)

隨便說一句,演義里同樣讓姜維和諸葛亮快速高升,諸葛亮在三顧後就成為了蜀漢的主心骨,而姜維在成為諸葛亮的徒弟後就步步高升,為此還乾脆省略了十幾年,讓大家一看,才幾章沒見,姜維已經成為大將了。這總給人一個錯覺,就是這些天才能毫不費力的成為主腦,而完全忽略或者掩蓋了他們成為主要人物之前十幾年甚至幾十年的艱險。當然,這一點兩人在歷史上倒也差不多。

還是再說回來,其實諸葛亮和姜維完全是不同類型的人,諸葛亮在劉備時期基本上很少掌軍,主要處理政務,直到劉備死後才不得不兩肩一起挑。而姜維呢,他從曹魏那邊起就是軍人,到了蜀漢這邊也沒變化。諸葛亮,蔣琬費禕甚至姜維自己也把自己當作一個職業將領,只是打仗為主,很少參與政務,儘管蔣琬費禕姜維都為大將軍,但是前兩者的大將軍和姜維的大將軍完全是不同的,姜維這個大將軍可以說是純粹的作戰大將軍。(當然,連年在外作戰,想管只怕也管不了。)

從類型上說,蔣琬費禕和諸葛亮才是一個類型,才象師徒,而姜維只是演義中的師徒而已。從這個角度上看姜維的戰略,我們就很清晰很多。蔣琬費禕執政時期,兩者雖然戰略有所不同,蔣琬主攻,還主張東進,費禕主守,但是兩者在布置上都是很謹慎的,以政治為主,費禕限制姜維的用兵數量,而蔣琬雖然主攻,但是在他任上幾乎沒有大的征伐。而姜維不同,他主政後雖然有幾次是因為曹魏東邊有事乘隙進攻,但是更多的是主要出擊,甚至不惜連年出兵征戰。這與諸葛亮幾年才出一次很大的差別。

當然,儘管是連年出征,姜維的戰略也是有變化的,前期,姜維的目的是收羌胡為羽翼,取隴西為用,與曹魏分而抗之。然則,這一計畫沒得到費禕的支持,尤其是前幾次的曹魏境內羌胡叛亂,姜維的救援一來兵少,二來郭淮等人應對得當,沒有獲得大利,反而是郭淮等人藉此剿滅了境內的羌胡勢力。等到姜維大軍再出的時候,已經很少有援力了。自然,這也和曹魏在邊境有重兵大有干係,蜀漢在此留重兵守衛,當地後勤無法支持,不留重兵,往往是曹魏大軍殺到,那些支持蜀漢的全部被剿滅或者遷徙到內地,所以姜維也往往遷徙當地的人入蜀,但是這最終也導致隴西能支持蜀漢的人越來越少。這一切,在延熙十七年的表現最為明顯,此年姜維大勝,投降者眾多,但是依然不能控制全境。

而到了延熙十九年,可以說是姜維戰略的轉折點,當年姜維大敗,隴西騷動,對蜀漢的信心大幅度下降,從此時起,姜維要控制隴西,與曹魏爭鋒難度已經大大增加了。

其實,控制隴西進而與曹魏抗衡有兩大難點,其一者:若奪取隴西,為保此地,不單要在此地留守,還要在漢中多駐兵力,一來為後備,並可牽制之,二來防止曹魏入侵。若是當年蔣琬費禕在,正好可以姜維在外,其兩者在漢中,內外相顧,可如今姜維率領主力在外,在內可有誰呢?所以說還是兵力實力的問題,打下來要兵,占領要兵,守原來的要地還是要兵。

其二者:就是前面說到的曹魏大軍,只要曹魏大軍在,隴西就是一個隨時會跑的鴨子,其實這也是問題的關鍵。兩個難點也就是一個難點:曹魏的軍隊太多了,這是從諸葛亮時期就開始的難題。

每次諸葛亮都想和曹魏決戰,只要大軍被滅,那地盤就少不了,但是曹魏就是龜縮。等到姜維這次來了也是,每次占了優勢想和曹魏決戰,就找不到人出來,而一分兵曹魏軍隊就象潮水一樣涌了過來,更糟糕的是,延熙十九年的大敗讓姜維發覺自己需求決戰的實力都不足了。在延熙二十年再做了一次努力後,姜維做出了後期的決定,也就是以獲利為主。

獲利?這是姜維的話,“然適可禦敵,不獲大利。”這裡的獲利就是說殺兵。這裡說的就是那個漢中守備戰略,姜維放棄了魏延王平定下的實兵諸圍戰略,而採取了放棄外圍,守內戰略。

“維建議,以為錯守諸圍,雖合周易“重門”之義,然適可禦敵,不獲大利。不若使聞敵至,諸圍皆斂兵聚谷,退就漢、樂二城,使敵不得入平,且重關鎮守以捍之。有事之日,令游軍並進以伺其虛。敵攻關不克,野無散谷,千里縣糧,自然疲乏。引退之日,然後諸城並出,與游軍併力搏之,此殄敵之術也。於是令督漢中胡濟卻住漢壽,監軍王含守樂城,護軍蔣斌守漢城,又於西安、建威、武衛、石門、武城、建昌、臨遠皆立圍守。”

其實道理也很簡單,就是固壁清野,打擊後勤補給線。雖然說日後備受批評,但是其實姜維這樣想並不是沒有道理,當時三國戰爭,進攻方往往受制於後勤補給而失利,東邊曹魏東吳多有此例,西邊更不用說了,曹爽當年入侵,就是因為後勤不暢,慘敗而回。姜維每次出兵,也受到了糧盡的苦頭。現在既然無法主動出擊消滅曹魏軍隊,那就乾脆放他進來。

當年曹爽退兵,費禕扼其險要,差點讓曹爽退不了兵。其實姜維此法就是一個翻版而已,只是一個被動一個主動。姜維的主動其目的還是和他那個想獲利有關,假如可以將曹魏大軍消滅在內,內部必然空虛,那他正可以出兵奪取雍涼,成就諸葛亮當年的計畫。

這想法應該說不錯的,利用了漢中蜀地多天險的特點,儘管開始時就遭遇當頭一擊,樂漢兩城倒是沒破,但是蔣舒叛變,關口在姜維到前就被破,鍾會大軍得以補給後勤,長驅直入。不過之後姜維扼守,鍾會大軍果然發生了後勤補給的問題,要是沒鄧艾那一出奇兵,鍾會大軍還真的進退兩難。

不過,將敵人放進來這一招本來就是險招,也是沒辦法才用的吧。若是當年準備奪隴西的姜維,也是不會用這一招的,時世易之,此時的姜維也只能指望這種險招殺敵了。

回評

毛宗崗批語

姜維一伐中原之後,間之以丁奉破魏之事;二伐中原之後,間之以文鴦反魏之事;而三伐、四伐,更無他事以間之者,何也?牛頭山之戰,全乎敗者也;鐵籠山之戰,初勝而終敗者也;洮西之戰,則全乎勝者也。不全乎勝則士氣沮,全乎勝則士氣銳。銳則可以及鋒而用焉。此四伐之師,所以繼三伐而即出歟?

鄧艾有“五必出”說以料蜀,姜維亦有“五可勝”之說以料魏,彼此若合符節,而料其出則果出,料其勝則不必果勝,則以維之所料,已為艾之所料故也。故知己而不知彼之亦足以知己,則不得謂之知己;知彼而不知彼之亦料我之知彼,則不得謂之知彼。

四伐之敗與一伐等。蓋一伐之役,句安陷焉;四伐之役,張嶷死焉。其失固相類也。然為國討賊,雖敗猶榮。一伐之時,未學武侯之自貶;四伐之後,亦學武侯之自責。君子於其敗而哀其遇,於其貶而憐其心。

有毋丘儉之討司馬師於前,又有諸葛誕之討司馬昭於後,兩人皆魏之忠臣也。諸葛兄弟三人,分事三國。人謂蜀得其龍,吳得其虎,魏得其狗。不知狗亦不易為矣。高帝以功臣比之功狗;蒯通曰:“桀犬吠堯。”亦自比於狗;趙盾曰:“君之獒不若臣之獒。”亦自比家將於狗。若後世無義之徒,正狗之不如耳。

司馬昭之攻諸葛誕也,賈充勸其挾太后、天子以親征,此則從前未有之事矣。曹操南征北伐,豈嘗挾獻帝而俱行乎?其挾帝而俱行,惟許田射鹿之時則有之;至於挾太后而俱行,則又何嘗有之乎?曹操所不為而司馬昭為之者,恐我出而天子在內,則曹芳之血詔,亦曹髦之所欲發也,故必挾天子而後可以無恐也。又恐天子雖在外而太后在內,則太后之詔可請,而城門可閉,亦未必無曹爽故可也,故必挾太后而後可以無恐也。凡亂臣賊子,欲效前人之所為,往往較前人之心又加危,較前人之心又加慎。嗟乎!人之竊弄威福,亦欲安意肆志以自娛樂耳;乃防患慮禍,岌岌不寧以至於如此。人亦何樂而為亂臣賊子也哉?

李贄總評

司馬昭依樣畫曹操葫蘆耳,不可言篡逆也。雖然,此葫蘆翻本極多,獨無依昭樣子者乎?細細檢視,乃知從來只堯舜葫蘆為絕筆,再無翻本者也。

鍾敬伯總評

司馬昭依樣畫曹操葫蘆,即不言纂逆,此翻本極多,獨無依照樣子者乎?細細檢視,從來只堯舜葫蘆為絕筆。