《一隻特立獨行的豬》

《一隻特立獨行的豬》作品簡介

我活在世上,無非想要明白些道理,遇見些有趣的事。

書中對電影的觀點也很有趣,國產片總是"含蓄"得讓人好笑(不過現在總算是好些了,可惜現在很多好片子小波沒能看到).《奸近殺》里提到了《廊橋遺夢》和《茶花女》,說人們竟然在電影院裡找到了婚外戀和賣淫嫖娼的痕跡.這讓我想起幾年前一位同學問我《廣島之戀》寫的是不是一夜情?頓時腦門發涼,不知怎么回答.

生活最重要的是“有趣”,這聲音要不讓人震驚一下才是有鬼。在我從小的教育里,生活就不是為了有趣而準備的。生活可能會是艱苦的、奮鬥的、做螺絲釘的、抗日的、愛國的、四項基本原則的,就是沒人告訴我,生活應該是有趣的。這個人說:無趣的生活不值得一過。他說了一輩子有趣的故事,留下了特立獨行的文字供後來者瞻仰。

作者簡介

《一隻特立獨行的豬》

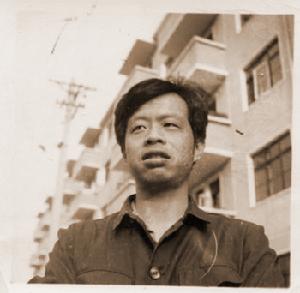

《一隻特立獨行的豬》王小波(1952-1997年)當代著名學者、作家,漢族。l952年5月13日生於北京,l968年去雲南插隊,1978年考入中國人民大學學習商品學專業。1984年至l988年在美國匹茲堡大學學習,獲碩士學位後回國,曾任教於北京大學和中國人民大學,後辭職專事寫作。1997年4月11日病逝於北京。墓地在北京昌平佛山墓區第八區。王小波無論為人、為文都頗有特立獨行的意味,其寫作標榜“智慧”、“自然的人性愛”“有趣”,別具一格,深具批判精神。師承穆旦(查良錚)。

內容摘錄

插隊的時候,我餵過豬、也放過牛。假如沒有人來管,這兩種動物也完全知道該怎樣生活。它們會自由自在地閒逛,飢則食渴則飲,春天來臨時還要談談愛情;這樣一來,它們的生活層次很低,完全乏善可陳。人來了以後,給它們的生活做出了安排:每一頭牛和每一口豬的生活都有了主題。就它們中的大多數而言,這種生活主題是很悲慘的:前者的主題是幹活,後者的主題是長肉。我不認為這有什麼可抱怨的,因為我當時的生活也不見得豐富了多少,除了八個樣板戲,也沒有什麼消遣。有極少數的豬和牛,它們的生活另有安排。以豬為例,種豬和母豬除了吃,還有別的事可乾。就我所見,它們對這些安排也不大喜歡。種豬的任務是交配,換言之,我們的政策準許它當個花花公子。但是疲憊的種豬往往擺出一種肉豬(肉豬是閹過的)才有的正人君子架勢,死活不肯跳到母豬背上去。母豬的任務是生崽兒,但有些母豬卻要把豬崽兒吃掉。總的來說,人的安排使豬痛苦不堪。但它們還是接受了:豬總是豬啊。

對生活做種種設定是人特有的品性。不光是設定動物,也設定自己。我們知道,在古希臘有個斯巴達,那裡的生活被設定得了無生趣,其目的就是要使男人成為亡命戰士,使女人成為生育機器,前者像些鬥雞,後者像些母豬。這兩類動物是很特別的,但我以為,它們肯定不喜歡自己的生活。但不喜歡又能怎么樣?人也好,動物也罷,都很難改變自己的命運。

以下談到的一隻豬有些與眾不同。我餵豬時,它已經有四五歲了,從名分上說,它是肉豬,但長得又黑又瘦,兩眼炯炯有光。這傢伙像山羊一樣敏捷,一米高的豬欄一跳就過;它還能跳上豬圈的房頂,這一點又像是貓——所以它總是到處遊逛,根本就不在圈裡呆著。所有餵過豬的知青都把它當寵兒來對待,它也是我的寵兒——因為它只對知青好,容許他們走到三米之內,要是別的人,它早就跑了。它是公的,原本該劁掉。不過你去試試看,哪怕你把劁豬刀藏在身後,它也能嗅出來,朝你瞪大眼睛,噢噢地吼起來。我總是用細米糠熬的粥餵它,等它吃夠了以後,才把糠對到野草里餵別的豬。其他豬看了嫉妒,一起嚷起來。這時候整個豬場一片鬼哭狼嚎,但我和它都不在乎。吃飽了以後,它就跳上房頂去曬太陽,或者模仿各種聲音。它會學汽車響、拖拉機響,學得都很像;有時整天不見蹤影,我估計它到附近的村寨里找母豬去了。我們這裡也有母豬,都關在圈裡,被過度的生育搞得走了形,又髒又臭,它對它們不感興趣;村寨里的母豬好看一些。它有很多精彩的事跡,但我餵豬的時間短,知道得有限,索性就不寫了。總而言之,所有餵過豬的知青都喜歡它,喜歡它特立獨行的派頭兒,還說它活得瀟灑。但老鄉們就不這么浪漫,他們說,這豬不正經。領導則痛恨它,這一點以後還要談到。我對它則不止是喜歡——我尊敬它,常常不顧自己虛長十幾歲這一現實,把它叫做“豬兄”。如前所述,這位豬兄會模仿各種聲音。我想它也學過人說話,但沒有學會——假如學會了,我們就可以做傾心之談。但這不能怪它。人和豬的音色差得太遠了。

後來,豬兄學會了汽笛叫,這個本領給它招來了麻煩。我們那裡有座糖廠,中午要鳴一次汽笛,讓工人換班。我們隊下地幹活時,聽見這次汽笛響就收工回來。我的豬兄每天上午十點鐘總要跳到房上學汽笛,地里的人聽見它叫就回來——這可比糖廠鳴笛早了一個半小時。坦白地說,這不能全怪豬兄,它畢竟不是鍋爐,叫起來和汽笛還有些區別,但老鄉們卻硬說聽不出來。領導上因此開了一個會,把它定成了破壞春耕的壞分子,要對它採取專政手段——會議的精神我已經知道了,但我不為它擔憂——因為假如專政是指繩索和殺豬刀的話,那是一點門都沒有的。以前的領導也不是沒試過,一百人也這不住它。狗也沒用:豬兄跑起來像顆魚雷,能把狗撞出一丈開外。誰知這回是動了真格的,指導員帶了二十幾個人,手拿五四式手槍;副指導員帶了十幾人,手持看青的火槍,分兩路在豬場外的空地上兜捕它。這就使我陷入了內心的矛盾:按我和它的交情,我該舞起兩把殺豬刀衝出去,和它並肩戰鬥,但我又覺得這樣做太過驚世駭俗——它畢竟是只豬啊;還有一個理由,我不敢對抗領導,我懷疑這才是問題之所在。總之,我在一邊看著。豬兄的鎮定使我佩服之極:它很冷靜地躲在手槍和火槍的連線之內,任憑人喊狗咬,不離那條線。這樣,拿手槍的人開火就會把拿火槍的打死,反之亦然;兩頭同時開火,兩頭都會被打死。至於它,因為目標小,多半沒事。就這樣連兜了幾個圈子,它找到了一個空子,一頭撞出去了;跑得瀟灑之極。以後我在甘蔗地里還見過它一次,它長出了獠牙,還認識我,但已不容我走近了。這種冷淡使我痛心,但我也贊成它對心懷叵測的人保持距離。

我已經四十歲了,除了這隻豬,還沒見過誰敢於如此無視對生活的設定。相反,我倒見過很多想要設定別人生活的人,還有對被設定的生活安之若素的人。因為這個原故,我一直懷念這隻特立獨行的豬。

目錄

我的精神家園

我為什麼要寫作

我的師承

用一生來學習藝術

我對小說的看法

小說的藝術

擺脫童稚狀態

誠實與浮囂

拷問社會學

工作·使命·信心

與人交流

卡爾維諾與未來的一千年

蓋茨的緊身衣

關於文體

關於格調

關於幽閉型小說

文明與反諷

關於“媚雅”

長蟲·草帽·細高挑

卡拉OK和驢鳴鎮

從Internet說起

奸近殺

外國電影裡的幽默

電影·韭菜·舊報紙

商業片與藝術片

我對國產片的看法

中國為什麼沒有科幻片

電腦特技與異化

舊片重溫

為什麼要老片新拍

欣賞經典

好人電影

都市言情劇里的愛情

有關愛情片

承認的勇氣

明星與癲狂

另一種文化

藝術與關懷弱勢群體

電視與電腦病毒

在美國左派家做客

門前空地

賣唱的人們

打工經歷

自然景觀和人文景觀

北京風情

文化的園地

環境問題

個人尊嚴

君子的尊嚴

居住環境與尊嚴

飲食衛生與尊嚴

有關貧窮

域外雜談·衣

域外雜談·食

域外雜談·住

域外雜談·行

域外雜談·盜賊

域外雜談·農場

域外雜談·中國餐館

寫給新的一年(1996年)

寫給新的一年(1997年)

工作與人生

相關評論

王小波的作品一直盛行不衰,使我感到欣慰。有一次,作家孫郁先生對我說,他在北京四中讀書的女兒非常喜歡讀王小波的作品,她的同學們也喜歡。一個作家的作品能夠讓毫無相同生活經歷的年輕一代喜歡,首先證明他的作品中有一些能夠超越時間的東西。而這就是所謂“永恆的主題”,如愛和美。王小波的小說在世界文學之林中創造出屬於他的美,這美就像一束強光,刺穿了時間的阻隔,啟迪了一代又一代剛剛開始識字讀書的青年的心靈。

其次,這個現象也表明,王小波批評的對象有些還活得好好的。當初,王小波的作品剛面世時,我就聽到這樣的說法:他說出了我們想說的話。而到今天,這些話語、這些思想仍是我們的社會所需要的。我們從王小波的長盛不衰只能得出這樣的結論:在中國,自由主義理念的傳播還任重而道遠。

王小波所虛構的藝術之美,以及他通過對現實世界的批評所傳播的自由主義理念,已經在這個世界的文化和思想寶庫中占據了一席之地,雖然並沒有一個像諾貝爾文學獎之類的證書來印證這一點,但是,我相信,時間就是他作品價值的證書。

王小波《一隻特立獨行的豬》解讀

王小波,1952年出生,1997年去世。他主要致力於小說寫作。主要作品有《黃金時代》、《白銀時代》、《青銅時代》三部中長篇小說集,合稱《時代三部曲》。他的雜文也寫得很好。上個世紀50年代中期,隨著中國城市就業壓力的增大,國家開始鼓勵部分城鎮知識青年支援農村和邊疆建設,共青團中央先後在北京、天津、上海等十多個省市組織了青年自願墾荒隊,到1957年底,城市上山下鄉青年已近8萬人。1958年,由於“大躍進”運動的興起,需要大量的勞動力,這項工作暫時停止。 60年代中期,中國再度組織知識青年上山下鄉。“文化大革命”開始後,中國各地的學校和工廠陷入癱瘓,到1968年,全國積壓的待分配就業的初、高中學生已達一千多萬。就在這年年底,《人民日報》發表了毛澤東關於“知識青年到農村去”的最新指示,從此,成千上萬的知識青年抱著極大的革命熱情,投身於中國幅員廣闊的農村和邊疆。據統計,從1968年到1978年的十年間,中國參加上山下鄉運動的知識青年達1623萬人,主要集中在黑龍江、內蒙古、新疆、山西等邊遠省區。知青們把自己的青春年華獻給了農村和邊疆,在各自立足的土地上留下了艱苦奮鬥的足跡。“上山下鄉”的故事曾經感染和激勵了無數的中國人。正是千千萬萬知青的無私奉獻,有力地支援了中國邊遠落後地區的建設,並向那裡輸送了知識和文化。但是由於大多數知青都只有初、高中文化,“上山下鄉”運動使他們喪失了繼續深造的機會,也給中國帶來人才短缺的局面。從1977年開始,他們中的一部分人才有機會參加高等學校的招生考試,中國的高校由此出現了一批特殊的大齡學生群體。1979年後,大批的知識青年也陸陸續續返回城市,歷時20餘年的上山下鄉運動逐步結束。《一隻特立獨行的豬》就是這個時代的一面鏡子。

文章中的那隻豬,不是一般的豬。它具有高度的擬人化特點。那隻特立獨行的豬有以下的特點:1、象山羊一樣敏捷;2、不安於命運,不向命運低頭;3、習慣於特立獨行;4、對知識青年好;5、善於鬥爭,敢於鬥爭;6、對邪惡的勢力有著高度的警惕性;7、歲月的磨難使豬的本性發生了改變,對人變得更加冷漠和不信任。

文章中的“我”,從以下幾個方面可以勾勒出他的輪廓:1、一個有良知的下鄉知識青年;2、同情這隻豬;3、不敢對抗領導;4、對這一隻“特立獨行的豬”的敢作敢為充滿了欽佩和激賞,它可以說是30多年前動盪歲月里不少中國知識分子心態的寫照。對那個社會有很多不滿,但又往往敢怒而不敢言;5、這隻特立獨行的豬,寄寓了不少作者的理想,它可以說是作者一個側面的反映。

從本文,可以看出30多年前的中國社會有以下的特點:人們的文化生活單調。愚民政策的猖獗。由於受政治的高壓,一般民眾比較麻木,對追求自由的人們不理解。當時的不少當政者對老百姓採取專制管理,蔑視人們對正當自由的追求。當時的中國社會比較教條古板。人的尊嚴、人的自由得不到保障人性的墮落,人性醜惡面的展露。人與人之間的疏離。

王小波雜文作品的語言有以下的特點:語言犀利,幽默、風趣,富於諷刺意味,機智,使人警醒。