內容簡介

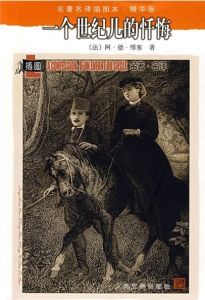

一個世紀兒的懺悔

一個世紀兒的懺悔小說成功地概括了歐洲社會發展中整整一個時代。

本書目錄

出版說明譯者前記

第一部

第二部

第三部

第四部

第五部

本書前言

阿爾弗萊·德·繆塞是十九世紀法國著名浪漫主義詩人,一八一0年十二月十一日誕生於巴黎的一個舊貴族家庭,一八五七年五月一日在巴黎逝世。繆塞在他短短的一生中,除了詩篇外,還寫過不少成功的戲劇和小說,發表過一些引人注意的有關社會、政治和文學、藝術的論文。繆塞生活的時代,正是法國資產階級大革命之後,拿破崙第一的第一帝國的興起和崩潰(1804-1815),路易十八兩次復辟(1814-1815),查理第十登位(1824),七月王朝(1830-1848),以及法蘭西第二共和國時期(1848-1852),而他的最後幾年則是拿破崙第三的第二帝國時代。法國歷史上這短短的幾十年間,階級矛盾十分尖銳,充滿了革命和反革命的反覆鬥爭,政局變化異常迅速,這一切不能不給敏感的詩人留下深刻的影響。

繆塞的文學活動,是從參加以雨果為首的進步浪漫主義團體“文社”開始的,而後來他在文學方面的活動則是多方面的。他不僅是浪漫主義派中富有才能的詩人,他的戲劇對促進法國浪漫主義戲劇運動和運用散文寫戲劇,對擴大戲劇的領域,都有不少的貢獻;他的小說,在創建法國浪漫主義心理小說和為法國近代小說開闢道路上所起的作用,也是值得重視的。

繆塞的詩歌有著深刻動人的抒情風味和對內心生活的精確分析。他的戲劇和小說,儘管反映當時的社會矛盾不夠全面,對資產階級的政治制度也只提出了批評和諷刺,而沒有觸動到它的基礎,但是通過個人情感的抒發,以及對法國社會某些階層人物的生活和遭遇的描寫,在一定程度上暴露了資本主義社會的醜惡面貌,具有濃厚的時代色彩。特別是他所刻意描繪的所謂“世紀病”,在今天來看,還可以令人感覺到當時社會的某些人物的精神面貌,以及他們的彷徨和痛苦。

從創作過程來看,繆塞很早就接受了浪漫主義的美學觀點,勇敢地打破了古典主義詩歌的陳規舊律,成為詩歌的革新者。他和雨果、戈蒂耶等著名詩人一起,給予當時的貴族思想和在文學上表現貴族觀點的古典模仿者以猛烈的打擊。一般說來,他初期的作品具有明顯的反封建的傾向和諷刺資產階級現實的精神。但是,三十年代末資產階級反動勢力的勝利和人民運動的衰落,對他起了消極的影響,使他的精神日益空虛,生活也越發不正常,他的創作也就越來越陷於悲觀主義和懷疑主義,並且開始趨向於對現實妥協。到了四十年代末期,他的健康越來越壞,精神日見衰退,幾乎再也寫不出任何重要的作品。一八四八年及以後的事件,都沒有在他的作品中得到反映。一八四七年,繆塞以前寫的劇本突然流行起來,一八五二年他被選為法蘭西學士院院士,但這時候已經接近他生命的黃昏了。

從繆塞的生活和思想發展過程來看,可以說兩者都是充滿深刻的矛盾的。在生活上,他一方面譴責資產階級的墮落腐化的生活方式,一方面自己又沉溺在這種生活的泥潭中而不能自拔。他曾經企圖在其中找到所謂自由的愛情和個人的幸福,結果得到的卻是無情的欺騙和冷酷的譏嘲。在思想上,他一方面反對舊的貴族社會道德,一方面又與當時已居於統治地位的資產階級現實格格不入。他既看不慣資產階級社會充滿庸俗、醜惡、自私和卑劣的風氣,卻又擺不脫這個現實。結果,便往往事與願違,無法給自己找到光明的前途,徒然發出生不逢時的哀嘆。可以說,他的一生是從反抗開始,其中免不了也有尖銳的個人矛盾和自我鬥爭,終於逐漸走上了和現實妥協的道路。

他初期詩歌中明顯的反封建思想和樂觀精神,以及他後來作品中所表現的懷疑主義和悲觀主義,正是這種矛盾發展的真實反映。

他的長篇自傳體小說《一個世紀兒的懺悔》(1836),由五個部分構成。

據說,作者當初原打算只寫前三部,其餘兩部是在作者的哥哥保爾·德·繆塞的堅持下,才續寫成的(事實上前三部可以獨立成書,浪漫主義批評家聖伯夫也認為小說到此為止要好得多)。在小說的第一部,作為序幕的第一、二兩章中,作者概括和分析了拿破崙帝國崩潰後,波旁王朝復辟、封建反動勢力重獲勝利時法國的政治形勢、思想動態和社會風習,指出了在這一時期內成長起來的青年一代資產階級知識分子所面臨的現實。他們覺得過去光榮的舊時代已一去不復返,目前的社會充滿庸俗、自私和黑暗,令人無法忍受,卻又看不到未來的光明前途。因此在他們心中便產生了一種無法形容的憂鬱情緒。他們彷徨無主,懷疑一切,最後陷於悲觀失望的深淵,只好染上當時社會的惡習,以頹廢縱慾的荒唐行為來打發他們的青春。這便是作者所謂染上了“世紀病”的“世紀兒”所遭到的悲慘命運。作者在這裡企圖揭露“世紀病”的實質。所謂“世紀病”,它之所以產生,實際上是由於理想的喪失,因為當時的社會現實已成為對啟蒙思想和大革命在人民心目中所引起的希望的辛辣諷刺,這就是造成這一代資產階級有知識的青年悲觀失望的根本原因。作者並企圖說明所謂“世紀兒”是怎樣一種人物,以及他們在人生中所遭受的是怎樣一種痛苦。小說主人公沃達夫(一般認為他就是作者本人)便是作者要通過他來描寫出自己的時代和所屬階級的一個具有典型性的人物。

這位青年主人公原是巴黎的一位花花公子,借父母的餘蔭過著悠閒的寄生生活,他在一次宴會上無意中發現他所熱愛的情婦對他並不忠實,精神受到莫大打擊,於是對一切都採取了懷疑的態度。為了擺脫失戀的痛苦,他投身於放蕩生活的漩渦中,這便是他所謂染上“世紀病”的開始。

書中主要人物除沃達夫外,還有一位年輕貌美的寡婦比莉斯·比埃松太太。一般認為她就是喬治·桑的化身。大家知道繆塞和喬治·桑的戀愛是一場悲劇,但是它對繆塞的生活和思想都發生過很大的影響。比莉斯性情溫柔,心地純良,是一個具有宗教情操和稍微帶有宗法思想的知識婦女。她愛好音樂、歌唱,喜歡花兒、鳥兒,和她的老姑母過著半隱居的生活。在僻靜的鄉間,遇到了這樣溫靜文雅的人物,曾經在熱鬧的歡樂場中遭到失戀痛苦的沃達夫,不久便對她發生了愛情。最初她裝作不知道他的心事,後來卻有意迴避他,也許是藉此來考驗他的真誠。最後在一次林中散步時,她終於對他泄露了自己的愛情。

在第三部的末尾一章,作者以無上的熱情和最大的歡樂心情,歌頌了愛情的勝利,表現愛情的無比威力,它使得一對相愛的戀人“對一切不相干的事物第一次予以關懷”,使他們從此“只以快樂的心情去看待一切”。在這部小說的第一、二兩部里還有若干生活插曲,作者對當時法國資產階級社會的荒淫無恥和醉生夢死的生活,作了無情的揭露,例如戴尚奈和他的朋友們終日尋歡取樂,狂飲縱慾,並把自己的情婦當作物品般拿來任意贈送朋友。

同時作者對當時下層社會的可憐人物的悲慘生活和不幸遭遇則寄與同情,例如作者描寫了沃達夫對一個淪為娼妓的裁縫姑娘的不幸命運深表同情。至於小說主人公沃達夫和他的親密朋友戴尚奈的兩次長篇對話,更充分顯示了在當時社會矛盾影響下所形成的犬儒主義人生觀、懷疑主義以及悲觀主義思想。這些人物在那時候的資產階級青年知識分子中間確是具有典型性的。

從本書序幕部分,我們還可以看出繆塞對於他所處時代的感覺非常敏銳,對於事物的觀察也十分深刻,他能夠看出那時代的某些特徵,而且具有概括和分析歷史事件的才能。對重大的政治事件和歷史人物也能作出冷靜而正確的評價。例如他對拿破崙本人有時很嚮往,把他比做愷撒,但對他的窮兵黷武政策卻加以譴責,他指出這位皇帝為了要做“全世界的主人,或只是半個世界的主人”,竟讓歐洲七個民族互相廝殺,使千百萬人民遭受浩劫。他還指出拿破崙“為了能夠橫行世界”,要“法國每年……貢獻三十萬青年”,“而最後他本人也不免在一個荒涼的孤島上,在一個小山谷中的一株垂柳下,走到了自己的末路”。

繆塞指出法國王朝的復辟是歐洲反動勢力最猖獗的時期,當時所有歐洲最反動的勢力都集合起來,組成了“神聖同盟”以鎮壓和奴役歐洲人民:“聽到他跌倒的聲音,那些垂死的國家便從它們的病床上再度站起來,並且伸出了它們的鉤形的巨爪,所有的大蜘蛛都一起走來宰割歐洲,把愷撒的紅袍給自己改成小丑的戲裝”。他還指出王政復辟不但未給人民帶來自由,而是適得其反。當人民在聽一個“手裡拿著一張國王同人民雙方簽訂的契約”的人在講台上高呼自由的時候,竟然“感動得發抖;但在回家的途中,他們看見有人帶著三隻裝有人頭的筐子到克拉馬墓場去:那是把自由這兩個字說得太響亮了的三個青年人的腦袋”。

繆塞還察覺到人民是怎樣痛恨和蔑視當時的統治階級:“在這以前,人們已經看見不少人在憎恨貴族,痛斥教士,密謀反對國王;人們大聲疾呼反對惡習和偏見;但是,看見人民對這一切予以嘲笑,卻是件大新聞。如果有人看見一個貴族,或者一個教士,或者一個國王,從路上走過,那些從前曾參加過戰爭的農民,就會輕蔑地搖搖頭說:‘啊!這個傢伙嗎,我們曾在某時某處看見過他,他從前是另一副嘴臉的。當有人談起王座和祭壇的時候,他們就答道:‘那不過是四塊木板做成的東西;是我們把它釘起來,也是我們把它拆掉了的。’”繆塞也深知人民對復辟政權的反動統治只是暫時忍耐,統治階級的欺騙宣傳並未收效;而且隨時有爆發為反抗行動的可能。當有人對他們說:“人民,忘記過去吧,緊要的是耕種和服從,他們就會立即從他們的座位上站起來,接著人們就會聽到一種鈍重的響聲。那是一把生了銹和缺了口的軍刀,在一間茅屋的角落裡被挪動時發出的聲音。”繆塞還預感到反動的專制統治終將被人民所推翻,人民必將獲得解放和自由。但這是要付出重大的代價的,因此他向生活在未來的幸福社會的人民呼籲,要他們不忘記並同情曾經為他們幸福的未來而付出代價的人們。他說:“未來世紀的人民呵!當夏季炎熱的日子,在祖國的綠色的田野上,你們扶著耕犁在勞動;……當你們揩拭你們安詳的前額,用汗水舉行神聖的洗禮的時候,你們將會舉目遠矚你們那廣闊的地平線,在那裡,在人類的莊稼中,你們將不會看到有一莖比其它一莖更高的麥穗(著重點是筆者加的),而只看見在黃熟的麥穗中的車矢菊和雛菊。啊,自由的人們!……請回憶回憶我們這些將不在人世了的人吧;你們會說你們將要享受的安息,是我們花了很大的代價買來的;請你們比之哀憐你們的父輩,更多一點地哀憐我們吧”。

這是繆塞思想具有積極因素的一面,但是,我們知道繆塞的思想是充滿矛盾的,他雖然預感到人民不會永遠甘受反動統治者的壓迫和奴役,自由幸福的社會必將到來,但是,面臨著王政復辟的現實他卻感到迷惘,他說:“當時的局面是如此混亂,究竟何去何從?這就是那些充滿活力和膽量的帝國的兒子、大革命的孫子們所面臨的難題。”他又說:“過去的一切已不值得留戀,因為信心已經喪盡了;未來嘛,他們是喜愛的,但是,怎樣的未來呢!就像畢馬利翁·加拉特那樣:對他們來說,未來像是一個大理石雕的情婦,他們在等候它的甦醒,盼望熱血在它的血管里奔流。”未來既杳不可期,“最後,給他們留下的就只有現在了,而所謂世紀精神,黃昏的天使,它既不是黑夜也不是白天;他們看見它坐在一隻裝滿骸骨的石灰囊上,把自己緊緊裹在利己主義者的大衣里,在可怕的嚴寒中發抖。”面對著如此陰森的現實,他便得出了這樣的結論,認為:“本世紀的一切毛病都來自兩個原因,人民經過一七九三年和一八一四年,在心頭上留下了兩個創傷。過去所曾經存在的已不復存在,將來總要到來的尚未到來。”正是處在這樣一個新舊交替的過渡時代,他感到彷徨無主,既看不慣資產階級的醜惡現實,又不願進一步像喬治·桑那樣走向民主革命的道路,這是繆塞在思想上發生無法克服的矛盾的根本原因,也是他思想上消極性的一面。

從小說的第三部起,作者開始描寫沃達夫和比莉斯的戀愛生活,特別是在最後兩部更集中描寫了他們愛情生活的細節;書中主人公沃達夫一方面熱愛他的情人比莉斯,同時又懷疑她對自己不忠實;他一方面向她要求純潔的愛情,但又不滿足於這種愛情,反而責備比莉斯不能像他過去接觸過的放蕩女人那樣來愛他,這都是他無力擺脫過去從放縱生活中受到的不良影響的結果,終於在他身上發展為一種變態的戀愛心理,從而使兩人的愛情生活充滿風波,他折磨了情人,也折磨了自己,使彼此都陷於痛苦的深淵,他既不能正常地愛她,又不願意失掉她,因此企圖以殺死愛人來擺脫痛苦,但是他終於在現實面前退卻了。

四繆塞的文學活動是多方面的,並且在各個方面都有所成就,他不但在法國文學史上發生影響,在世界文學上的地位也是不容忽視的。當他的戲劇《任性》在法國首次上演獲得成功時,戈蒂耶曾著文加以頌揚。巴爾扎克在他的《論文學、戲劇和藝術的信》中評論繆塞的小說時,也曾指出繆塞作品的優點,承認他是確有才的作家,儘管他同時也指出了繆塞反映社會的面貌不夠全面。左拉在談到繆塞的文學活動時,則指出繆塞是法國偉大作家的繼承人,認為他繼承了拉伯雷、蒙田、拉封丹的遺產。在俄國,普希金曾經對他的初期詩歌集《西班牙與義大利故事》表示欣賞。普列漢諾夫在《藝術與社會生活》一書中曾引《一個世紀兒的懺悔》中的段落作為說明法國文化和社會發展的最生動的文獻。

繆塞出身於沒落的貴族家庭,處在動盪不安的時代,他的生活和思想都有矛盾,那是不足為怪的。正是由於這種矛盾衝突的結果,產生了繆塞的戀愛悲劇和人生悲劇。就他和喬治·桑的戀愛悲劇來說,其首要原因,無疑是由於思想分歧,兩人性格的不同還是其次。事實上,儘管在反對資產階級現實方面,尤其是在反對資產階級婚姻制度上,他和喬治·桑有著共通之點,但喬治·桑卻由於接受了空想社會主義思想,對進步力量的必然勝利具有信心,而繆塞則由於他的懷疑主義、悲觀主義日益嚴重,不但對於改革社會的理想缺乏熱情,甚至在現實面前顯得軟弱無力,因此兩人愛情的破裂,乃是無可避免的。至於繆塞的人生悲劇,主要是由於他面對資產階級的醜惡現實時,無力邁步前進,這是他對資產階級革命後的現實發生幻滅的結果。他沒有看出,變革社會和推動歷史前進的主要任務已落在當時業已登上歷史舞台的廣大勞動人民的肩上,相反,他對勞動人民反對統治階級的行動卻顯得畏懼。他甚至對勞動人民反抗暴政的正義行為有錯誤的看法。因此,這就阻塞了他通向新生活的道路,從而注定了他那悲劇性的一生。

繆塞的這部被公認為世界文學名著的小說《一個世紀兒的懺悔》,除了思想方面的價值以外,在藝術上的高度成就也是應該肯定的。與他同時代的法國著名文學批評家聖伯夫曾在《兩世界雜誌》上著文說:“這本相當富有戲劇性的小說,結構很藝術,筆調輕盈,色彩鮮明,並且充滿了激情”。

本書的另一特點是極其深刻的心理描寫,尤其是對主人公在當時社會矛盾影響下形成的變態心理刻畫入微,忠實地反映了主人公內心的矛盾、痛苦和激情,因此能夠深入地表現沃達夫和比莉斯這類人物的悲劇關係,使作品具有巨大的藝術感染力。但是,沃達夫的戀愛心理,不過是資產階級的變態的戀愛心理,他的多疑善妒、憂傷痛苦,又是與他的資產階級個人占有欲分不開的。儘管他反對資產階級生活中的虛偽和欺騙,但他把戀愛生活當作人生惟一的目的,實際上和資產階級的戀愛至上並沒有什麼區別。沃達夫無疑地是一個典型,但也只是十九世紀三十年代法國沒落的貴族子弟和放蕩的資產階級青年中的一個典型。歷史證明,處在激烈的階級鬥爭的當時法國先進階級的青年,是走著不同的道路的。沃達夫感到生活沒有前途,那是很自然的。他的從叛逆到妥協的發展過程,正是作者本人思想發展過程的一個影子。

歐洲十九世紀作家中有不少人的思想和作品是頗為複雜的,而繆塞也正是其中的一個。高爾基在論述十九世紀歐洲的批判現實主義作家和進步浪漫主義作家的時候,曾經指出:“他們都是自己階級的叛逆者,自己階級的‘浪子’,被資產階級毀滅了的貴族,或者是從自己階級窒人的氛圍里突破出來的小資產階級子弟,這一派歐洲文學家的著作對於我們有著雙重的、無可爭辯的價值。第一,是技術上的模範的文學作品;第二,是說明資產階級的發展和瓦解的過程的文獻,是這個階級的叛逆者所創造的然而又批判地闡明它的生活、傳統和行為的文獻。”這一段話對於我們正確地了解繆塞和他的作品是很有指導意義的。

梁均一九六二年八月於北京