簡介

背景

進入60年代,聯邦德國的電影事業經歷了一場危機。由於藝術質量低劣,1961年送往威尼斯國際電影節參賽的5部影片均被退回;電視的發展,外國電影的競爭,使國產影片的觀眾銳減。影片產量也大幅度下降。於是一代年青的電影工作者萌發了強烈的革新意識。1962年,在舉行奧伯豪森國際短片電影節之際,以A.克魯格和E.賴茨為首的26位年輕的電影工作者簽署了一份“奧伯豪森宣言”,宣稱反對舊的電影樣式,要寄希望於新的電影,他們一方面積極拍攝短片、紀錄片,以鍛鍊自己,一方面又主動培養新的人才,創立了烏爾姆電影藝術學院。1965年又倡議成立了“德國青年電影董事會”。政府通過該機構提出一項在3年內以500萬馬克資助青年導演拍攝20部影片的計畫。這樣便在很大程度上解決了青年導演拍片資金不足的困難。1966年青年導演們拍出他們第一批影片。這些影片和商業片完全不同,它們涉獵了資本主義社會的危機問題和“經濟奇蹟”的內幕,後被稱為“德國青年電影”。

評價

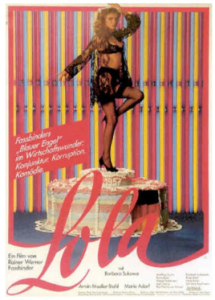

《羅拉》:一部典型的城市電影

《羅拉》是法斯賓德的“德意志聯邦共和國全史”的最後一部(另外兩部分別是《瑪利亞·布勞恩的婚姻》、《維羅尼卡·福斯的欲望》),有意思的是,它與斯登堡的有關柏林的名片《藍天使》(1930)一樣,都取材於亨利希·曼的《垃圾教授》,但是法斯賓德把語境移到了20世紀50年代。更為重要的,是男主人公的身份由中學文科教師變為巴伐利亞北部小城新來的建築專員,內容主要涉及城市建設中的腐敗、官商勾結等問題,雖然並不是出色的電影,但卻更清楚地闡明了當代德國社會的墮落腐化。

影片中的建築專員上任伊始曾經有一番精彩的演說:“先生們,這個城市的重建,在一段時期內,曾被認為是無法完成的。但是現在,我們的人從戰爭時期所受到的創傷已經治癒,我們大街上的有些房子已經重建好了。但是我們已經可以清楚地看到,一些新出現的涉及範圍更廣的任務,我們的市場經濟奇蹟,已經出現了以前從未有過的新生力量,文化創造了新環境。我們,規劃部門,作為城市重建工作的控制中心,有責任去支持這些新生的力量。現在,這個國家需要我們重建,這是我們現在的使命,我們必須盡一切努力讓所有的一切都向好的方面發展。”

當建築專員堂吉訶德式地向被他稱為“鷹”的不法地產商宣戰的時候,具有墮落和善良雙重人格的羅拉勸道:“這個城市是不屬於你的,你應該繼續向前,任何地方都可以,就是別呆在這……我知道你不是那種類型的人,你不是個騙子,也不是個偽善者,你不腐敗,這就是你不屬於這個城市的原因。”

建築專員曾經孤軍奮戰過,但是最終沒有敵過城市的黑暗勢力,他同流合污了。