基本介紹

“阿斯洛克”反潛飛彈

“阿斯洛克”反潛飛彈“阿斯洛克”是美國海軍主管、杭尼韋爾公司研製、水面艦艇發射的短程彈道式反潛飛彈。ASROC是英文Anti-SubmarineRocket的縮寫。它是夜“海燕”(Petrel)、“阿爾法”(ALFA)和“阿斯托爾”(Astor)反潛武器發展經驗的基礎上研製的。該飛彈實際仍是一種火箭助推式魚雷。經過多次改進,現已有MK1(攜帶核深彈)、MK2(攜帶MK44和MK46魚雷)等多種彈型。1955年開始研製,1961年開始裝備。研製費用為2.45億美元,1961年每枚飛彈的價格為2.2萬美元。至今生產量已超過20000枚。彈長4.64米,直徑325毫米,發射重量435千克,射程大約10千米。戰鬥部可以攜帶1枚聲自導魚雷或1枚核深水炸彈,目前戰鬥部採用的是MK46魚雷。MK46型反潛魚雷是美國研製的第三代輕型反潛魚雷,服役後成為北約標準的反潛武器,該魚雷經過多次改進,現今最新型的是MK46 Mod5型,長2.6米,重量235千克,戰鬥部裝藥44.5千克,最大速度45節,射深750米,射程8千米。

研製背景

二次大戰後,隨著科學技術的飛躍發展,聲納系統的探測距離愈來愈遠;潛艇的航速、航深和續航力也有了很大提高。用於攻擊潛艇的反潛聲自導魚雷由於攜帶的能源有限,其航程受到極大的限制,而且魚雷是在水中航行,其航速的提高也受到極大的限制。為了從根本上提高魚雷的航程和航速,50年代美國首先將火箭助推技術套用到反潛自導魚雷上,由此誕生了第一代反潛飛彈。反潛飛彈也叫火箭助飛魚雷。有人曾形象地稱反潛飛彈“既是空中飛行的快速遠程魚雷,又是水中航行隱蔽攻擊的飛彈。它分為艦載反潛飛彈和潛射反潛飛彈兩類。美國研製的“阿斯洛克”就屬於艦載型反潛飛彈。

研製歷程

"阿斯洛克"反潛飛彈

"阿斯洛克"反潛飛彈1953年,美國利用當時比較先進的MK43魚雷作為戰鬥部首先開始了艦載反潛飛彈的研製。這種艦載反潛飛彈被稱為“鼠”式反潛飛彈,由海軍航空試驗站研製。最初採用MK43-0型魚雷為其戰鬥部,後因MK43-0型魚雷停止生產,便直接採用MK43-1型魚雷,其戰鬥部攜帶的魚雷還可以更換為核深水炸彈,“鼠”式反潛飛彈在1957年初試驗成功,證明是一種有效的艦載反潛武器,並於1958年裝備在驅逐艦上,由於後來RUR-5A“阿斯洛克”的研製成功,“鼠”式反潛飛彈被淘汰。美國海軍為了不斷加強水面艦艇的反潛作戰能力,於1955年開始研製RUR-5A“阿斯洛克”,主承包商是霍尼威爾公司,西屋電氣公司是它的第二個生產廠商。飛彈1961年開始裝備水面艦艇,從1960年投入生產至今已經生產了約2萬多枚並經歷了幾次較大改進,裝備了美國的27艘巡洋艦、87艘驅逐艦、65艘護衛艦,並出口到日本、韓國、中國台灣、加拿大、德國、義大利、巴西、希臘、印度尼西亞、西班牙和土耳其等多個國家和地區。目前“阿斯洛克”仍然是美海軍水面艦艇的主要反潛武器之一。

技術性能

RUR-5A“阿斯洛克”主要由戰鬥部、彈體構架、點火分離裝置和固體飛彈助推器等組成。彈長4.6米,彈徑336毫米,翼展845毫米,垂直發射5.05米*0.35米*0.696米。發射重量435公斤、635公斤(垂直發射)。射程2-10公里,垂直發射45公里。速度1.0馬赫。戰鬥部可以攜帶一枚聲自導魚雷或一枚核深水炸彈。早期採用W-44核深彈戰鬥部,後又發展了Mk-44魚雷戰鬥部,20世紀60年代中期經改進裝備了性能更好的Mk-46輕型聲自導魚雷,作戰最大深度由300米增加到400米,航程增至10公里。1975年又發展了Mk-50小型熱動力魚雷。目前“阿斯洛克”多數採用MK46魚雷戰鬥部,並增加了自動駕駛儀和推力矢量控制系統,使其作戰性能得到很大提高,據稱可攻擊航速40節、作戰深度達600米的潛艇。

配備分布

“阿斯洛克”是世界裝備最廣泛的一種反潛飛彈。美國:27艘巡洋艦、87艘驅逐艦、65艘護衛艦;日本:15艘驅逐艦、11艘護衛艦;西班牙:5艘驅逐艦,5艘巡洋艦;希臘:4艘驅逐艦;力“拿大:4艘護衛艦;聯邦德國:3艘驅逐艦;土耳其:3艘驅逐艦;巴西:2艘驅逐艦;巴基斯坦:2艘驅逐艦;義大利:1艘飛彈巡洋艦;南韓:2艘驅逐艦;中國台灣:4艘驅逐艦

發展歷史

"阿斯洛克"反潛飛彈

"阿斯洛克"反潛飛彈“阿斯洛克(ASROC)”是美國60年代開始裝備在水面艦艇上發射的短程反潛飛彈,70年代賣給台灣,台灣有12艘驅逐艦裝有此型飛彈。彈長4.6米,彈徑325毫米,發射重量435公斤,射程2-10公里。由一枚MK46魚雷及一固體火箭推進器組合而成。其火控系統為MK114,包括MK53攻擊戰術顯示台、MK134計算機等。台灣使用的是MK112八聯裝發射裝置。

現在美軍的ASROC均可以使用MK41垂直發射系統發射,發射效率明顯改善,而且可以與標準IIER、戰斧、海麻雀等混裝,作戰性能大為提高。

台灣當局反潛作戰主力、海軍168艦隊的“濟陽”級護衛艦在左營軍港外海進行海空協同的反恐操演,並且首度開放媒體登船採訪,炫耀海軍對潛艇的作戰能力。演習中,反潛直升機吊掛磁探儀標定目標後,通過“汾陽”號艦上極高靈敏度的聲吶系統發射魚雷,迅速打擊水面下的潛艇。這次曝光的“汾陽”號艦在1993年正式成軍。“濟陽”級護衛艦原為美國於1965~1967年建造以反潛任務為主的“諾克斯”級護衛艦,共建造有46艘。台灣海軍總共得到8艘,號稱是“靖海第一關”。

停靠在港口的台灣海軍“濟陽”級(原美國“諾克斯”級)護衛艦“濟陽”號(932和“鳳陽”號(933))

可就在2004年,台灣《中時新聞報》報導,民進黨籍的台灣當局“立法院”委員對台灣海軍駐紮在基隆的主力艦隊進行了突擊巡閱,發現其擁有的“成功”級、“康定”級和“諾克斯”級護衛艦這三種最重要的水面作戰平台均存在戰備不足、人員缺編甚至因零件缺乏而靠泊歇工的情況,特別是從美國租借來的8艘“諾克斯”級護衛艦最為嚴重。台灣媒體稱,由於台灣很難在短時間內買到潛艇,自製潛艇也不是一蹴而就,更不用說買到了還要花多年訓練的事實,至少在下一代兵力成軍之前,台灣反潛作戰只能依賴水面艦艇和反潛機了。原來就以反潛目的而建造的“諾克斯”護衛艦長期從事台島東部水域反潛作業,被稱為伸向海底的“耳朵”,如今這雙“耳朵”要失聰,台灣當局能不急嗎!

但僅僅一年之後,8艘“諾克斯”級護衛艦就被翻手為雲、覆手為雨的台灣媒體吹捧上天,箇中含義頗令人玩味。

裝備概況

"阿斯洛克"反潛飛彈

"阿斯洛克"反潛飛彈“諾克斯”級是20世紀60年代中期美國海軍建造的、專門對付大洋中蘇聯核潛艇的反潛護衛艦。從1965年10月第一艘“諾克斯”號(FF1052)安放龍骨開始,直到1974年最後一艘“莫伊內斯特”號(FF1097)服役為止,美軍共建造46艘。“諾克斯”級主要作為航母和戰列艦編隊外圍不可或缺的反潛尖兵,擔負編隊外圍50-150海里的反潛任務。90年代初,美國海軍中的所有“諾克斯”級全部退役。此時,台灣海軍的主力艦隊正青黃不接,於是向美國租用其中9艘,其中一艘“托德·西雅圖”號(FF1070)啟封情況不佳,實際只租用了8艘。這些護衛艦共分三批交付,第一批和第二批各3艘,最後一批2艘。台灣海軍裝備後,對其重新命名並重定舷號,分別為“濟陽”號(FF932)、“鳳陽”號(FF933)、“汾陽”號(FF934)、“蘭陽”號(FF935)、“海陽”號(FF936)、“淮陽”號(FF937)、“寧陽”號(FF938)和“宜陽”號(FF939)。未租用的那艘本來傳言由於美國方面的壓力,台灣海軍可能將其拖回台灣,置於陸地作為訓練設施,但這個構想並未實施,最終以台海軍拒絕接受該艦而收場。

停靠在港口的濟陽級護衛艦,排在最外側的是“海陽”號(936),前面醒目的潛艇是“海豹”號(792)

台灣海軍裝備的“諾克斯”級艦全長134米,舷寬14.33米,平均吃水4.6米,最大吃水7.55米;標準排水量3075噸,滿載排水量4260噸(“濟陽”號為3877噸),主機為兩台威斯汀豪斯公司的蒸汽輪機,蒸汽壓力為84千克/平方厘米,最大推進功率35000馬力,單軸驅動;最大航速27.5節,攜燃油750噸,20節時續航力為4200海里。另有750千瓦渦輪發電機3台,750千瓦柴油交流發電機1台,為全艦提供電力。全艦編制軍官17~20名,士兵255~265名。

聲吶系統

“諾克斯”級反潛護衛艦擁有SQS-26CX艦艏聲吶、SQS-35(V)可變深度聲吶及SQR-18A(V)1拖曳線列陣聲吶三種。SQS-26CX是低頻主動聲吶,搜尋工作波段為3.5千赫茲,針對不同的水文環境可有多種操作模式。SQS-35(V)可變深度聲吶(VDS)是藉由拖纜自艦艉放入水中實施探測的聲吶設備。其入水深度可以設定,擁有12個鏇轉定向發射波束和24個接收頻道,工作波段為13千赫茲,可搜尋隱藏在不同深度的潛艇。台灣海軍用SQS-35(V)在淺水海區進行高頻聲波試驗時,竟然出現有魚躍出水面的情況,可見其聲吶波束的強勁程度。在台灣海軍的聯合演習中,參與潛艦對抗的“海龍”號等潛艇上的官兵都嘗過它的苦頭。據說,被強勁聲吶波束籠罩的潛艇內的官兵,就象戴著鋼盔被人用鐵槌連續用力敲打一樣,滋味極不好受。此外,配合SQS-35(V)使用的是SQR-18A(V)1拖曳陣聲吶,它使用被動工作方式,用拖纜拖帶於SQS-35(V)的後面幾百米處,利用前端的放大器放大接收海底信號,把潛艇發出的聲音過濾出來。

獵潛火力

“諾克斯”級的戰鬥控制中心安裝有反潛戰術資料系統(ASWTDS)。前述三種聲吶系統獲取的資料和情報都匯集到該系統進行分析,再將作戰指令下達給MK114水下火控系統,由該系統控制“阿斯洛克”反潛飛彈以及MK46反潛魚雷攻擊目標。

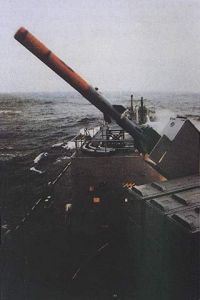

“濟陽”級護衛艦上的8聯裝“阿斯洛克”反潛飛彈發射架,其中一個發射箱已經打開,露出了裡面的阿斯洛克反潛飛彈。

改進情況

"阿斯洛克"反潛飛彈

"阿斯洛克"反潛飛彈早期"阿斯洛克"反潛飛彈採用8聯裝的Mk-112傾斜式發射裝置,為提高發射靈活性和快速性,美國在70年代末期又開展垂直發射“阿斯洛克”的研製。垂直發射與傳統的傾斜發射相比,容易實現艦對空、艦對艦飛彈和反潛飛彈共架、共庫,從而大大減少艦上固定設備體積,還能有效地攻擊來自任意方向的潛艇並縮短發射準備時間。這也是世界各國海軍艦用戰術飛彈重要的發展方向之一。

VLA(垂直發射式)“阿斯洛克”是為了替換目前使用的RUR-5A“阿斯洛克”和為海軍提供一種中程的全天候快速反潛武器。它可以利用水面艦艇上裝備的MK41飛彈垂直發射系統發射,戰鬥部可分別攜帶MK45-V、MK50魚雷和核深彈三種不同的反潛武器。

VLA“阿斯洛克”是由洛萊爾公司在RUR-5“阿斯洛克”的基礎上發展起來的產品。1978年4月從垂直發射模擬器上進行了首次發射。對於試驗中存在的問題,美國海軍計畫研製一種新型火箭發動機,改進推進器分離技術、總體結構、自動控制和飛行控制系統。經過論證和試驗表明,改進後的各系統均符合技術指標,1983年VLA“阿斯洛克”轉入生產定型。根據報導,在後來VLA“阿斯洛克”的十次計畫發射中有三次戰鬥部隨同飛彈一起爆炸,另外五次順利入水後只有四次擊中目標。由於發射試驗中暴露出的問題,美國海軍推遲了VLA“阿斯洛克”的生產,以便於解決存在的問題。1988年問題解決後開始生產,1990年開始裝備美國海軍水面艦艇。

VLA“阿斯洛克”在空中飛行過程與RUR-5A“阿斯洛克”相同,由於它採用垂直發射裝置發射,可以靈活地攻擊任何方位的目標潛艇;使用新的火箭助推器可以將戰鬥部發射到更遠(30千米)距離;戰鬥部攜帶的MK46-V型魚雷可以攻擊1000米水深的潛艇。它比RUR-5A“阿斯洛克”有更快的反應速度、更遠的攻擊距離、更大的攻擊深度和更高的命中機率。利用MK50魚雷改進的VLA“阿斯洛克”可以攻擊1250米水深的核潛艇,而且MK50帶有聚能定向爆炸裝置,可以攻擊目前世界上任何高性能的核潛艇。原計畫1994年底或1995年初裝備美國海軍,由於這幾年的國防預算中無此項經費撥款,幾年內不可能裝備海軍。美國海軍原計畫訂購10000枚VLA“阿斯洛克”用於訓練和儲備,但是由於經貫等方面的原因,估計訂購數量不會超過1000枚。VLA“阿斯洛克”將裝備到有MK41垂直發射系統的水面艦艇上。目前日本是第一個進口VLA“阿斯洛克”的國家,很快將有許多國家的海軍也會訂購VLA“阿斯洛克”。

使用

當艦載聲納系統發現敵方潛艇後,RUR-5A“阿斯洛克”從艦艇甲板上的發射架中以45度仰角發射升空,彈體加速按預定的彈道飛行。當達到預定的射程所必需的速度時,點火分離裝置發出電信號,引爆固體火箭助推器的分離裝置,使火箭助推器分離。由彈體構架和戰鬥部組成的部分繼續沿彈道慣性飛行,到達預定時間(到達目標上空附近時),點火粉離裝置再次發出電信號引爆彈體構架分離裝置,使戰鬥部與彈體構架分離。如果戰鬥部攜帶的是一枚聲自導魚雷,則魚雷後部的降落傘打開,使魚雷減速安全入水,魚雷入水後降落傘解脫,同時魚雷啟動並下潛到預定深度,利用聲自導系統搜尋、跟蹤並攻擊敵方潛艇。當戰鬥部攜帶的是一枚核深水炸彈時,核深水炸彈入水後降到一定深度引爆裝藥。