介紹

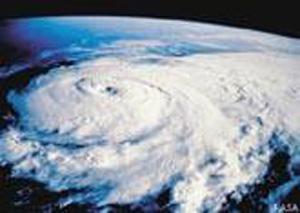

拉尼娜是西班牙語"La Nina--“小女孩,聖女”的意思,是厄爾尼諾現象的反相,指赤道附近東太平洋水溫反常下降的一種現象,表現為東太平洋明顯變冷,同時也伴隨著全球性氣候混亂,總是出現在厄爾尼諾現象之後。

氣候影響

一般拉尼娜現象會隨著厄爾尼諾現象而來,出現厄爾尼諾現象的第二年,都會出現拉尼娜現象,有時拉尼娜現象會持續兩、三年。1988年-1989年,1998年-2001年都發生了強烈的拉尼娜現象,令太平洋東部至中部的海水溫度比正常低了1至2℃,1995年-1996年發生的拉尼娜現象則較弱。有的科學家認為,由於全球變暖的趨勢,拉尼娜現象有減弱的趨勢。

最近一次拉尼娜現象出現在1998年,持續到2000年春季趨於結束。厄爾尼諾與拉尼娜現象通常交替出現,對氣候的影響大致相反,通過海洋與大氣之間的能量交換,改變大氣環流而影響氣候的變化。從近50年的監測資料看,厄爾尼諾出現頻率多於拉尼娜,強度也大於拉尼娜。

拉尼娜常發生於厄爾尼諾之後,但也不是每次都這樣。厄爾尼諾與拉尼娜相互轉變需要大約四年的時間。

中國海洋學家認為,中國在1998年遭受的特大洪澇災害,是由“厄爾尼諾-拉尼娜現象”和長江流域生態惡化兩大成因共同引起的。

中國海洋學家和氣象學家注意到,去年在熱帶太平洋上出現的厄爾尼諾現象(海洋變暖)已在一個月內轉變為一次拉尼娜現象(海水變冷)。這種從未有過的情況是長江流域降雨暴增的原因之一。

這次厄爾尼諾使中國的氣候也十分異常,1998年6月至7月,江南、華南降雨頻繁,長江流域、兩湖盆地均出現嚴重洪澇,一些江河的水位長時間超過警戒水位,兩廣及雲南部分地區雨量也偏多五成以上,華北和東北局部地區也出現澇情。拉尼娜也會造成氣候異常。中科院院士、國家海洋環境預報研究中心名譽主任巢紀平說,現在的形勢是:厄爾尼諾的影響並未完全消失,而拉尼娜的影響又開始了,這使中國的氣候狀態變得異常複雜。一般來說,由厄爾尼諾造成的大範圍暖濕空氣移動到北半球較高緯度後,遭遇北方冷空氣,冷暖交換,形成降雨量增多。但到六月後,夏季到來,雨帶北移,長江流域汛期應該結束。但這時拉尼娜出現了,南方空氣變冷下沉,已經北移的暖濕流就退回填補真空。事實上,副熱帶高壓在7月10日已到北緯30度,又突然南退到北緯18度,這種現象歷史上從未見過。

拉尼娜”它是一種厄爾尼諾年之後的矯枉過正現象。這種水文特徵將使太平洋東部水溫下降,出現乾旱,與此相反的是西部水溫上升,降水量比正常年份明顯偏多。科學家認為:“拉尼娜”這種水文現象對世界氣候不會產生重大影響,但將會給廣東、福建、浙江乃至整個東南沿海帶來較多並持續一定時期的降雨。

厄爾尼諾現象又稱厄爾尼諾海流,是太平洋赤道帶大範圍內海洋和大氣相互作用後失去平衡而產生的一種氣候現象。正常情況下,熱帶太平洋區域的季風洋流是從美洲走向亞洲,使太平洋表面保持溫暖,給印尼周圍帶來熱帶降雨。但這種模式每2-7年被打亂一次,使風向和洋流發生逆轉,太平洋表層的熱流就轉而向東走向美洲,隨之便帶走了熱帶降雨,出現所謂的“厄爾尼諾現象”。

產生後果

“厄爾尼諾”一詞來源於西班牙語,原意為“聖嬰”。19世紀初,在南美洲的厄瓜多、秘魯等西班牙語系的國家,漁民們發現,每隔幾年,從10月至第二年的3月便會出現一股沿海岸南移的暖流,使表層海水溫度明顯升高。南美洲的太平洋東岸本來盛行的是秘魯寒流,隨著寒流移動的魚群使秘魯漁場成為世界三大漁場之一,但這股暖流一出現,性喜冷水的魚類就會大量死亡,使漁民們遭受滅頂之災。由於這種現象最嚴重時往往在聖誕節前後,於是遭受天災而又無可奈何的漁民將其稱為上帝之子--聖嬰。後來,在科學上此詞語用於表示在秘魯和厄瓜多附近幾千公里的東太平洋海面溫度的異常增暖現象。當這種現象發生時,大範圍的海水溫度可比常年高出3-6攝氏度。太平洋廣大水域的水溫升高,改變了傳統的赤道洋流和東南信風,導致全球性的氣候反常。

厄爾尼諾、拉尼娜遠離熱帶

日前,美國國家航空航天局稱,在過去的3年中,厄爾尼諾和拉尼娜引起天氣異常。

它們將不再影響熱帶地區,但其它地區還將受其影響。大西洋和太平洋的熱帶地區的氣

溫和水位已經恢復到正常水平。太平洋中部的海水水位比正常值高14~32厘米,而白令

海和阿拉斯加灣的水位卻低於正常值5~13厘米。該局噴氣推進實驗室的海洋學家威廉·

帕策爾特說,目前這種平靜狀況始於3個月前的拉尼娜的消逝。他認為全球氣候系統已恢

復到3年前的狀態。

“ 拉尼娜”真的老了

法美兩國“海神”衛星發回的最新海洋觀測數據表明,過去兩年里影響太平洋的

“拉尼娜”現象已經明顯減弱,世界第一大洋將恢復往日的“寧靜”。

“拉尼娜”的字面意思是“女孩”,它指的是赤道附近東太平洋水溫反常變化的一種 現。

“拉尼娜”是由“厄爾尼諾”現象造成的龐大冷水區域在東太平洋浮出水面後形

象成的,因其特徵與“厄爾尼諾”現象相反,也被稱為“反厄爾尼諾”現象。“拉尼娜”

現象的徵兆是颶風、暴雨和嚴寒,它與“厄爾尼諾”現象均會使全球氣候出現嚴重異

常。

據法國專家介紹,“拉尼娜”一般出現在“厄爾尼諾”之後,通常情況下,兩種現

象各持續一年左右。然而1998年開始出現的“拉尼娜”現象卻持續了兩年,直到今

年6月才開始逐漸減弱。他們表示,目前的研究還無法解釋此次“拉尼娜”現象和在其

之前出現的“厄爾尼諾”現象為什麼會異常強烈,也不能解釋究竟是什麼原因導致“拉

尼娜”現象持續時間比以往延長了一年。

研究人員曾於去年1月和6月兩次觀測到“拉尼娜”現象出現減弱徵兆,但後來的

結果證明,這些不過是假象。在稍稍喘息後,“拉尼娜”再次捲土重來。法國專家強調

說,此次衛星發回的最新數據顯示,“拉尼娜”現象確實已明顯減弱,“女孩”這回是

真的老了。

拉尼娜現象影響我國氣候

上半年我國氣候呈現出多樣化趨勢,氣候專家經過研究分析,初步認為拉尼娜現象

是影響我國上半年氣候的主要原因。

“拉尼娜”是西班牙語“聖女”的意思,指赤道附近東太平洋水溫反常下降的一種

現象,其引起的氣候變化特徵恰好與赫赫有名的“厄爾尼諾”相反,並同厄爾尼諾書成

為當前預報全球氣候系統異常的最強信號。

國家氣候中心研究員趙振國認為,今年,在拉尼娜現象影響下,赤道東太平洋水溫

偏低,東亞經向環流異常,造成入春以來我國北方地區偏北氣流盛行,而東南暖濕氣流

相對較弱。於是,北方強寒潮大風頻繁出現,而降雨量卻持續偏少,氣溫也居高不。

據統計,今春北方地區風沙天氣頻繁,3到4月一共出現了12次大範圍揚沙和沙塵暴

天氣,影響範圍包括西北、華北、東北西部、黃淮地區,甚至波及到了江準地區,5月份

西北地區又出現了3次區域或局部地區沙塵暴天氣,其頻率之高、範圍之廣,為近50年同

期所罕見。氣候專家陳峪說,西北地區近50年來沙塵事件頻數呈現出逐年增加的趨勢。

國家氣候中心高級工程師陸均天說,從公元300年以來,我國一共出現過5個沙塵事件頻

發期,每個周期持續90年左右,近10年來沙塵事件又呈現出明顯增加的趨勢。

談到沙塵暴出現的原因,陳峪認為,沙塵暴的形成及其規模取決於環境、氣候兩大

岡素,從環境上講,日益嚴重的荒漠化問題不容忽視。但“無風不起浪”,從氣候上

講,今年北方地區自2月份開始,氣溫回升較快,偏高幅度達2至3攝氏度,造成土壤解凍

時間提前,乾土層大量出現。這時,雨季尚未來臨,在拉尼娜現象影響下,北方地區連

續出現大風天氣,土借風勢,沙塵暴隨即形成。

北方的高溫少雨,也是人們的一個熱門話題,今年3到5月,全國平均氣溫創下1961

年以來的同期最高,特別是北方地區氣溫持續偏高。從2月開始,長江以北大部地區降水

持續偏少,連續4個月總降水量不足100毫米,華北、西北地區不足50毫米,較常年同期

偏少5成以上,特別是2到4月,北方地區平均降水量僅23毫米,為建國以來最少。高溫再

加上少雨,使北方地區土壤墒情快速下降,形成了90年代以來最嚴重的春旱。

趙振國說,1992年以來,除1998年外,其它年份2到4月北方降水量一直在多年平均

值以下,特別是去年6月至今,北方地區降水持續偏少,土壤底層墒情已經很差。這時,

在拉尼娜現象影響下,我國北方地區偏北氣流盛行,而東南暖濕氣流相對較弱,再加上

冷暖空氣配合不利,此消彼長,一直沒能在北方地區形成理想的降雨條件,由此出現了

持續少雨乾旱的天氣。

在北方抗旱的時候,長江以南局部地區卻是暴雨頻繁。對此,陸均天指出,南方的

暴雨天氣是局部強對流天氣的結果,從大範圍流域性來講,降水量尚屬正常。

陸均天在談到我國整體氣候特徵和發展趨勢時說,從近年來全球氣候的走勢看,普

遍表現出多樣化趨勢,這主要是在全球氣候變暖的大背景下,厄爾尼諾和拉尼娜現象交

替作用的結果。在這種環境中,我國不可能成為風平浪靜的“世外桃源”。他說,國家

氣象部門正密切關注今後的大氣氣候變化,及時預報,儘可能減少災害性氣候帶來的損

失。

拉尼娜--你從哪裡來

去年,持續了一年多的“厄爾尼諾”現象迅速消失後,“拉尼娜”隨即粉墨登場了。

那么什麼是拉尼娜?

拉尼娜是指赤道太平洋東部和中部海面溫度持續異常偏冷的現象(與厄爾尼諾現象正好相反)。是氣象和海洋界使用的一個新名詞。意為“小女孩”,正好與意為“聖嬰”的厄爾尼諾相反,也稱為“反厄爾尼諾”或“冷事件”。

厄爾尼諾和拉尼娜是赤道中、東太平洋海溫冷暖交替變化的異常表現,這種海溫的冷暖變化過程構成一種循環,在厄爾尼諾之後接著發生拉尼娜並非稀罕之事。同樣拉尼娜後也會接著發生厄爾尼諾。但從1950年以來的記錄來看,厄爾尼諾發生頻率要高於拉尼娜。拉尼娜現象在當前全球氣候變暖背景下頻率趨緩,強度趨於變弱。特別是在90年代,1991年到1995年曾連續發生了三次厄爾尼諾,但中間沒有發生拉尼娜。

那么,拉尼娜究竟是怎樣形成的?厄爾尼諾與赤道中、東太平洋海溫的增暖、信風的減弱相聯繫,而拉尼娜卻與赤道中、東太平洋海溫度變冷、信風的增強相關聯。因此,實際上拉尼娜是熱帶海洋和大氣共同作用的產物。

信風,是指低氣中從熱帶地區刮向赤道地區的行風,在北半球被稱為“東北信風”,南半球被稱為“東南信風”,很久很久以前住在南美洲的西班牙人,利用這恆定的偏東風航行到東南亞開展商務活動。因此,信風又名貿易風。 海洋表層的運動主要受海表面風的牽制。信風的存在使得大量暖水被吹送到赤道西太平洋地區,在赤道東太平洋地區暖水被颳走,主要靠海面以下的冷水進行補充,赤道東太平洋海溫比西太平洋明顯偏低。當信風加強時,赤道東太平洋深層海水上翻現象更加劇烈,導致海表溫度異常偏低,使得氣流在赤道太平洋東部下沉,而氣流在西部的上升運動更為加劇,有利於信風加強,這進一步加劇赤道東太平洋冷水發展,引發所謂的拉尼娜現象。

拉尼娜同樣對氣候有影響。拉尼娜與厄爾尼諾性格相反,隨著厄爾尼諾的消失,拉尼娜的到來,全球許多地區的天氣與氣候災害也將發生轉變。總體說來,拉尼娜並非性情十分溫和,它也將可能給全球許多地區帶來災害,其氣候影響與厄爾尼諾大致相反,但其強度和影響程度不如厄爾尼諾。拉尼娜常發生於厄爾尼諾之後,但也不是每次都這樣。厄爾尼諾與拉尼娜相互轉變需要大約四年的時間。

中國海洋學家認為,中國在1998年遭受的特大洪澇災害,是由“厄爾尼諾-拉尼娜現象”和長江流域生態惡化兩大成因共同引起的。中國海洋學家和氣象學家注意到,去年在熱帶太平洋上出現的厄爾尼諾現象(海洋變暖)已在一個月內轉變為一次拉尼娜現象(海水變冷)。這種從未有過的情況是長江流域降雨暴增的原因之一。

這次厄爾尼諾使中國的氣候也十分異常,1998年6 月至7月,江南、華南降雨頻繁,長江流域、兩湖盆地均出現嚴重洪澇,一些江河的水位長時間超過警戒水位,兩廣及雲南部分地區雨量也偏多五成以上,華北和東北局部地區也出現澇情。拉尼娜也會造成氣候異常。中科院院士、國家海洋環境預報研究中心名譽主任巢紀平告訴記者,現在的形勢是:厄爾尼諾的影響並未完全消失,而拉尼娜的影響又開始了,這使中國的氣候狀態變得異常複雜。一般來說,由厄爾尼諾造成的大範圍暖濕空氣移動到北半球較高緯度後,遭遇北方冷空氣,冷暖交換,形成降雨量增多。但到六月後,夏季到來,雨帶北移,長江流域訊期應該結束。但這時拉尼娜出現了,南方空氣變冷下沉,已經北移的暖濕流就退回填補真空。事實上,副熱帶高壓在7 月10日已到北緯30度,又突然南退到北緯18度,這種現象歷史上從未見過。