報告介紹

《2009年氣候狀況報告》

《2009年氣候狀況報告》2010年7月28日,美國國家大氣海洋局(NOAA)發布了《2009年氣候狀況》報告,以用於記錄2009年世界各地的天氣和氣候事件,並將其置於歷史序列當中以表達對異常氣候事件的關注。2009標誌著21世紀第一個十年的尾聲,這十年中的氣候異常在報告中都得到了高度關注。

本年度的氣候狀況報告由來自各大洲160個研究團隊的300多名作者合作完成。值得注意的是,編輯們的專業背景囊括了氣象學、海洋學和生物學。這表明人們日益認識到,自然界已經與氣候物理系統相互影響和融合。報告從不同角度描述了觀測到的氣候變化,分析了2009年厄爾尼諾現象及其對全球的影響,突出顯示了全球範圍內天氣、氣候和氣候科學家的廣泛協作。為保證該報告的全球視野,作者和編輯們力求通過一個包含多種天氣和氣候數據的合成集來闡明過去一年發生的氣候現象和事件。報告除了包含氣候事件外,另一隱含的指導原則即是較全面地納入了全球氣候觀測系統(GCOS)已確定的37個關鍵氣候變數的狀況,這些關鍵變數為聯合國氣候變化框架公約和政府間氣候變化專門委員會提供支持。

報告內容

《2009年氣候狀況報告》

《2009年氣候狀況報告》報告共分為8個部分。第1章簡要介紹了該報告的基本情況;第2章闡述了全球尺度氣候變數;第3章關注了全球海洋,第4章描述了熱帶氣候現象,如厄爾尼諾現象和颶風。北極和南極反應不同,分別在報告的第5和第6章中予以闡述。第7章分為不同地理區劃,由當地政府氣候專家從區域角度進行了闡述。第8章簡要總結了季節尺度的氣候形勢。本刊對該報告的主要結論進行了簡要的摘錄和編譯。

由拉尼娜現象的逐漸減弱過渡為厄爾尼諾現象的逐步增強是2009年的一大特點,這個過程從6月份首次發生。到12月,赤道太平洋中部和東部大部分地區海面溫度超過平均溫度2.0℃以上。與厄爾尼諾有關的東向海表洋流異常,橫跨赤道太平洋強勁,2009年11月和12月的強度接近2002年厄爾尼諾的水平。從拉尼娜向厄爾尼諾的過渡的影響導致很多氣候狀況異常,包括抑制大西洋盆地颶風活動,地表和對流層大範圍變暖等。

在過去30年,全球平均表面和對流層低層溫度比前幾十年明顯偏高,2000~2009年是有儀器記錄以來最暖的10年。變暖在北半球中、高緯度地區尤為明顯,包括紐西蘭、澳大利亞、加拿大、歐洲和北極。但平流層(除了北極平流層)長期為持續降溫的趨勢。

2009年,大氣溫室氣體濃度持續上升,二氧化碳增速高於1978~2008年的平均值。2008年全球海洋吸收二氧化碳通量為每年1.23 Pg C(皮克碳),比長期均值少0.25 Pg C,是過去27年來的最低值。上世紀90年代和本世紀最初十年全球海洋對人為產生的二氧化碳的平均吸收存儲率分別為每年2.0 Pg C和2.3±0.6 Pg C。臭氧濃度總量仍然低於1980年前的水平,但是可以看到最近的下降速度在減小,而平流層上層臭氧在2009年顯示出持續緩慢上升的跡象。儘管消耗臭氧氣體的濃度仍繼續下降。2009年,南極臭氧洞的大小與近幾年水平相當,同時仍比1990年以前觀察到的大很多。由於年際變化大,目前還不清楚臭氧洞是不是已經開始緩慢修復過程。

近幾年全球上層海洋的熱含量總量逐年上升,高於以往記錄中的所有年份,這顯示了地球能量平衡中海洋的主導作用。除了厄爾尼諾在熱帶太平洋的發展和熱帶印度洋的變暖,2009年秋冬季,太平洋年代際振盪(PDO)過渡到一個正位相階段。海洋熱通量對一些區域的海表溫度正異常有貢獻,例如在北大西洋和熱帶印度洋,而在其他地區則是遏制海表溫度異常,例如在熱帶和溫帶太平洋區域。1999~2009年,觀測到全球葉綠素持續下降的趨勢,當前中央分層海洋葉綠素儲量已經接近1997年以來記錄的低點。

南美、南亞、澳大利亞和紐西蘭等廣大地區經歷了極端暖事件。澳大利亞是有記錄以來的第2高溫年,印度是有記錄以來最暖的年份,阿拉斯加經歷了2004年以來最暖的7月,而紐西蘭經歷了155年有記錄以來最暖的8月。冬季英國、中國和俄羅斯遭遇了強烈的寒流天氣。乾旱影響到北美南部、加勒比海、南美洲和亞洲的大部分地區,中國遭受了過去50年最乾旱事件,印度經歷了6月份的乾旱。暴雨和洪水影響到加拿大、亞馬遜和南美洲南部,非洲東部和西部海岸很多國家以及英國。美國經歷了過去115年來最濕潤的10月,土耳其經歷了過去80年來最嚴重的歷時48小時降水。

2009年海平面變化受到拉尼娜向厄爾尼諾轉化的強烈影響,尤其是在熱帶印度洋-太平洋區。全球性的長期變化趨勢也受到了ENSO的影響,在2007/08拉尼娜期間,全球平均海平面表現出輕微下降,在2009年後期和厄爾尼諾期間逐漸回歸長期趨勢,並且有可能稍微偏高。5月和6月份佛羅里達洋流傳輸異常減弱,與高海平面和夏季美國東海沿岸洪水有關。通過風、海洋環流和空間組合效應,海平面沿西伯利亞海岸顯著下降。熱帶太平洋地區雲和濕度增加。2008~2009年,西部赤道太平洋表面海水更為淡化,至少部分是由於最近一次厄爾尼諾期間低鹽表層海水沿赤道向東的異常對流引起的。在多變的熱帶之外地區,與水文循環增強相一致,與蒸發和降水有關的海表鹽度異常持續存在。

全球熱帶氣鏇(TC)活動為自2005年以來的最不活躍時期,7個主要颶風盆地中的6個(一個例外是東北太平洋)熱帶氣鏇的活動接近正常或略低於正常。儘管2009年是整體來說颶風活動相對溫和的一年,但幾個風暴尤其值得注意:颱風莫拉克是有記錄以來對台灣打擊最嚴重的颱風;氣鏇Hamish是1918年以來昆士蘭遇到的最激烈的鏇風;夏威夷經歷自1992年以來第一次熱帶氣鏇活動。

夏季北極最小冰面積是自1979年以來第三低的年份。由於春季積雪提早消融,2008~2009年北半球積雪季節繼續延續積雪季節相對較短的特點。初步數據顯示,2009年很有可能是連續第19個冰川大片消失的年份。2009年,由於比正常年份降水偏少,導致格陵蘭34個最大的海洋冰川面積縮小101平方公里,而這個數字在過去10年的平均值為106平方公里。觀測還顯示,在阿拉斯加、加拿大西北部、西伯利亞和北歐,過去幾十年來永久凍土層的溫度普遍上升。苔原生長季的時間節點也發生了變化,北極高海拔地區的苔原提早返綠,而低海拔地區的苔原生長季節延長。

南極半島持續變暖,變暖速度比全球平均多5倍。與區域氣候變暖有關,南極半島沿岸冰量在過去10年顯著減少。2009年,在有確切記錄的可對比區域,南極海冰面積接近正常或者稍微高於正常值。2008/09整個南極夏季融雪是30年來的最低記錄。

現象介紹

《2009年氣候狀況報告》

《2009年氣候狀況報告》“過去30年裡,每十年都比前十年明顯變暖。2000年以來的十年成為有歷史記錄以來最熱的十年。”

“在變暖的氣候模式中,仍會出現一些較冷的時間段。但作為一個整體,全球氣候在最近30年裡一直沿著持續變暖的趨勢發展。”

“過去半個世紀裡,在地球變暖過程中,90%的熱量都進入了海洋。”

“過去15年裡,海平面每年大約上升1/8英寸,該速度是上個世紀的兩倍。”

全球氣候正在變暖又添力證:美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)2010年7月28日公布的一份報告指出,根據全球十大氣象衡量指標,地球在這50年間變得愈來愈熱,尤以近10年為甚。報告指出,自1980年起,每個十年的氣溫都較上個十年平均上升0.2華氏度,如此地球溫度50年來上升了1華氏度(0.56攝氏度)。專家稱,乍看升幅細微,但已足令冰川和海冰持續融化,豪雨頻密,熱浪迭至。

報告解說

美國國家海洋及大氣管理局(NOAA)最近公布的《2009年氣候狀況報告》證實,世界正在變暖,而最近十年則是最熱的十年。

來自48個國家的300多位科學家對37項氣象指標數據進行了分析,對其中與地球溫度最直接、也最密切相關的十項指標進行了更為詳盡的評估,所有這些都指向了這個無可否認的事實。

一個更暖的氣候意味著更高的海平面、空氣中更高的濕度、更少的積雪、融化的北極海冰和日益萎縮的冰川。

海洋變暖

最近的研究表明,世界各大海洋由於吸收了大氣中積聚起來的多餘熱量,海水熱含量也在不斷上升中。事實上,過去半個世紀裡,在地球變暖過程中,90%的熱量都進入了海洋。

海面以下6000英尺深處也可觀測到海水在變暖的跡象,但大部分的熱量積聚在近表面的海水層。海水變暖趨勢將造成巨大的影響。首先,隨著水溫上升,海水膨脹,水量增多,成為海平面上升的主要原因之一。海平面上升的另一個主要原因是氣候變暖造成陸地積冰融化。此外,海洋散發熱量的速度遠低於大氣中,若是留心觀察一下,人們就可以發現,加熱房間裡的空氣比加熱游泳池裡的水要快得多,但游泳池裡的水卻可以在更長的時間裡留住熱量。

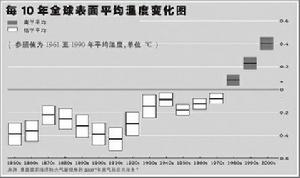

每十年氣溫變化

每年的氣溫往往反映諸如厄爾尼諾-拉尼娜事件的自然變化,而以十年為期的年代間,平均溫度變化則揭示了一種長期的氣候變化趨勢。

在過去30年裡,每十年都比前十年明顯變暖。每十年都產生一個全球最高溫度新記錄。上世紀80年代曾是有史以來最熱的十年,上世紀90年代,每一年的溫度都高於前十年平均溫度,而在進入新千年的十年里,氣溫還在持續變暖。2000年以來的十年成為有歷史記錄以來最熱的十年。

乍看之下,每10年溫度上升0.2華氏度似乎微不足道,但累積起來產生的影響卻很驚人。過去的半個世紀,氣溫上升了1華氏度左右,已使地球發生了許多重大變化:冰川和海冰融化,暴雨加劇,熱浪襲擊越來越頻繁,危害也越來越嚴重。溫度的持續上升將威脅人類社會生活的各個方面,包括沿海城市和基礎設施、供水和農業等。一個越來越熱的極端氣候正威脅著數千年的人類文明。

天氣和氣候

馬克吐溫說得好:“氣候在我們的預期中,而天氣則是我們已經歷的。”氣候是天氣模式的長期平均水平,天氣每年則可能都有較大的不同,因為它會受到短期內自然變化的影響。

在變暖的氣候模式中,仍然會出現一些較冷的時間段,雖然出現的次數會更少,冷的程度也不會那么強烈。例如,2009-2010年的冬季,一股暖空氣進入加拿大,將冷空氣向南推進,加拿大人度過了一個暖冬,但美國中大西洋沿岸地區的天氣則變得極端寒冷多雪。同時,其他一些地區炎熱得異乎尋常。將地球作為一個整體,2009-2010年的冬季是氣候記錄上最暖的冬季之一。無論某個地區或某一年,都有可能經歷有史以來最冷或最熱的天氣,但作為一個整體,全球氣候在最近的30年裡,一直沿著持續變暖的趨勢在發展。

影響氣候的自然變化之一是每隔數年發生的厄爾尼諾-拉尼娜現象。厄爾尼諾將大股溫暖海流沿赤道帶入太平洋,而有時產生的拉尼娜現象則帶來寒冷的海流。厄爾尼諾和拉尼娜現象都會影響和擾亂全球洋流、風和天氣系統的正常模式。

對於這類異常的天氣現象,科學家們已經有了大量了解,但迄今為止,我們還無法對幾年之後的厄爾尼諾-拉尼娜現象作出可靠預測。厄爾尼諾現象和拉尼娜現象的存在已是一種廣為接受的事實,農民、海員、保險公司等都會採取各種措施,為厄爾尼諾-拉尼娜的來臨作好準備。

追蹤氣候變化的手段

氣候科學家們利用氣象觀測站、氣象氣球、船舶和浮標等觀測手段跟蹤天氣變化。在如今的數字時代,氣候觀測設備儀器更是不斷地得到提高和改進。科學家利用計算機技術、高速數據通訊技術以及全球定位系統,獲得大量豐富的氣象信息,以跟蹤監測局部的天氣變化模式和全球氣候變化的大趨勢。

世界上有7000多個氣象觀測站為追蹤全球氣候變化提供數據,大量信息的流通有助於科學家更好地洞察全球氣候變化大趨勢。

另一種跟蹤監測全球氣候變暖的手段是對海平面變化的精確測量。海水在變暖的同時會產生膨脹,造成海平面上升。氣候變暖還導致陸地冰雪融化(包括冰川和冰蓋),也會對海平面上升產生重大影響。衛星上測量海平面變化的水位儀和其他一些儀器的精確度極高,在過去15年裡,海平面每年上升1/8英寸(約合0.32厘米)多一點,是上個世紀裡海平面上升速度的兩倍。

在未來幾十年里,如果海平面以目前、甚至以更快的速度上升,將對世界各地沿海地區造成嚴重影響。目前一些地區已受到影響,包括紐奧良和墨西哥灣沿岸。這些地區之所以首當其衝地受到影響,是因為在海平面上升的同時,地面也在發生沉降。