概述

Theodore上方角膜緣角結膜炎(superiorlimbickeratoconjunctivitisofTheodore,SLK)是以上瞼結膜、上方球結膜、上方角膜緣和鄰近角膜反覆發作的慢性角結膜炎為特徵的一種疾病病因不明多為雙側發病。1/3的患者伴發上方角膜上皮絲狀物。

流行病學

SLK多見於20~60歲的成年人平均年齡為49歲。女性多發,男女之比為1∶3無種族傾向或季節變異持續時間和復發率因人而異。疾病過程可持續數周、數月或數年不等。但大部分患者常自發性消失,對視力影響不大。多為雙眼發病(70%)。病灶多對稱。26%~50%的患者伴有甲狀腺功能異常性疾病。1/4患者的Schirmer試驗值下降有單卵雙生兒同時發生SLK的報導,提示SLK可能有遺傳傾向。

病因

病因不清。雖然過去曾提出過細菌、病毒、真菌、衣原體感染說和免疫反應說,但均無證據證實。Eiferman和Wilkins(1979)曾對3例實施結膜切除的患者進行了免疫學評估,未發現任何特異性免疫缺陷。因此,推論本病無免疫學基礎。但本病與許多其他疾病存在著某些關聯。最常見的是甲狀腺疾病。Tenzel(1968)最早發現這種關聯性發現許多患者血清中的結合蛋白性碘的濃度升高后來Cher(1969)也證實了這種關聯性,發現SLK患者伴有甲狀腺中毒症(thyroitoxicosis)。Theodore(1968)也認同Tenzel的研究,因為也發現許多患者存在有甲狀腺功能異常的試驗證據SLK與甲狀腺功能障礙的關聯性,特別是甲狀腺功能亢進,至少存在於30%的患者。另外也有與甲狀旁腺功能亢進相關聯的報告。

發病機制

Theodore上方角膜緣角結膜炎

Theodore上方角膜緣角結膜炎有關本病的確切發病機制還有爭論。Theodore最初懷疑原發異常位於上方角膜緣區,並因此將其稱為上方角膜緣角結膜炎。Wright(1972)認為上瞼結膜是發生本病的原發性刺激組織。Donshik等(1978)對結膜標本進行了病理評估,認為發生異常的部位是上方球結膜。Wright(1972)提出了機械假說,認為SLK的關鍵問題是上瞼結膜和上方球結膜之間密切對合的持續性摩擦。上方球結膜的贅狀外觀也提示了機械性因素的作用。

伴隨慢性炎症的患者也可因上瞼結膜和球結膜之間的摩擦增加而出現SLK的體徵。對於患有乾燥性結膜炎的患者,在上瞼和球結膜之間可能存在乾燥效應,從而增加其摩擦效應Wright(1972)推測處於慢性炎症的瞼結膜導致了與球結膜之間黏滯性(viscosity)的改變,從而阻止球結膜上皮層的正常分化和替代,最終導致SLK的臨床特徵。許多治療方法,如切除球結膜或固定球結膜的措施均可以減輕SLK的症狀和體徵,這些證據支持機械性作用是SLK致病因素。

臨床表現

SLK患者通常主訴有刺激症狀、異物感、燒灼感、畏光、眼紅、黏液性分泌物。因患病時間、環境、活動的嚴重程度不同,其症狀表現也不同。有時也會出現眼瞼痙攣和假性上瞼下垂當絲狀物自發性形成後可引起明顯的不適。

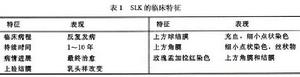

SLK特徵性表現如表1所示。該病累及上瞼結膜、上方球結膜、上方角膜緣和角膜上瞼結膜出現乳頭增生樣改變,而下瞼結膜則呈正常外觀。上球結膜充血、增厚無光澤。病變常位於以上方角鞏膜緣12點處為中心的10mm弧度範圍內。在病變處有孟加拉紅染色一般不用螢光素或愛茜藍。偶爾也可見假膜或結膜下出血的現象。

螢光素和孟加拉紅染色後可見上方1/3角膜有小點狀上皮侵蝕。有1/3~1/2的SLK患者在上方角膜和上方角膜緣處可見多處絲狀物患病期間也有發生獲得性散光的報導,但病癒後散光自然消失。通過Schirmer試驗檢查發現約1/4 SLK患者有淚液分泌減少表2為伴發異常現象的發生頻率。

併發症

伴隨SLK的另一種疾病是乾燥性角結膜炎(keratoconjunctivitis sicca)Theodore在其所最初描述的患者中約1/2存在乾燥性角結膜炎。對來自7個不同病例報告的總結分析顯示約25%的病例伴隨乾燥性角結膜炎。

診斷

Theodore上方角膜緣角結膜炎

Theodore上方角膜緣角結膜炎本病診斷不難。如果存在上方結膜和角膜染色特別是存在角膜絲狀物時即可診斷但是也有人認為,由於本病與其他疾病存在一定的關聯性,對其診斷要持謹慎態度,以避免使用某些無效且有危險性的治療措施其診斷指標主要根據特徵性的病史和臨床特徵另外,對受累區球結膜的刮片檢查有助於診斷,Giemsa染色可見角化的上皮細胞。上瞼結膜刮片則顯示有多形核白細胞。

鑑別診斷

需要與之相鑑別的伴有角膜絲狀改變的疾病包括:上瞼下垂乾燥性角結膜炎(絲狀物主要發生在角膜下方)、神經麻痹性角膜病變、復發性角膜糜爛、角膜外傷、神經營養性角膜病變、單純皰疹病毒性角膜炎、慢性大泡性角膜病變、眼球震顫和藥物性角膜炎等。除舍格倫綜合徵外,所有這些疾病的角膜絲狀物可以發生於角膜的任何位置。

當角膜無絲狀物時,本病應與沙眼、淺層點狀角膜炎、角膜緣型春季角結膜炎和位於12點處的泡性角結膜炎等疾病相鑑別。另外本病還應與接觸鏡誘導性角結膜炎(contact lens-induced keratoconjunctivitis)相鑑別。

檢查

1、受累區球結膜刮片 Gimsa染色可見角化上皮細胞上瞼結膜刮片可見多形核白細胞。

2、許多研究者曾對本病的組織病理學進行了研究。Theodore和Ferry(1970)在上方球結膜的刮片中發現有角膜上皮角化並存在多形核白細胞。對瞼結膜的刮片檢查顯示,上皮層正常但與球結膜相似也存在多形核白細胞滲出Theodore也報告了上方球結膜和瞼結膜組織活檢的結果,發現上方球結膜具有顯著的角化、棘層增厚、角化不良和細胞核球狀變性;而瞼結膜顯示正常的上皮層但有多形核白細胞、淋巴細胞和漿細胞浸潤。Theodore強調了使用Giemsa染色法對上方球結膜刮片證實上述特徵在疾病診斷中的重要性。另外在受累組織中杯狀細胞的密度也存在一定的差異。上瞼結膜顯示杯狀細胞肥大,而上方球結膜則顯示較少的杯狀細胞。

Collin等(1978)對SLK患者上方球結膜組織進行了電鏡研究。除發現存在顯著的角化現象外,還發現核染色質的異常分布和聚集。在細胞核內和細胞核周圍的細胞漿內發現有絲狀物,將其描述為“核絞絲(nuclear strangulation)”。這些現象可能是SLK的獨特現象Donshik等(1978)對切除的結膜標本進行了光鏡和透射電鏡研究發現在球結膜細胞內有糖原堆集後來Wander等(1981)在所研究的13例患者的上皮刮片細胞核中均發現有異常的染色質濃縮。

治療

雖然多種治療方法都可暫時性改善症狀但常出現不同程度的復發。隨著復發間隔時間的延長,疾病將最終消失。

1、硝酸銀:Theodore(1963)最初建議在上瞼結膜使用0.5%~1%(也有人建議使用0.25%~0.5%的濃度)的硝酸銀溶液來治療本病。也有人建議在瞼結膜和受累的上部球結膜都使用硝酸銀治療塗擦硝酸銀溶液後,應非常仔細且完全性地沖洗眼表面以避免硝酸銀與眼表面的過度接觸,因為此濃度的硝酸銀具有輕度的刺激性。硝酸銀的作用機制可能與其化學性清除作用有關,可以暫時性緩解相應的症狀然而,其療效僅能維持數月。用該方法治療後數分鐘絲狀物即可脫落。

配製精確的溶液濃度十分重要。最好使用新近配製的溶液,因為久置的溶液會因水分蒸發而升高濃度。一般所用濃度不能超過1%過去曾有使用固體硝酸銀造成嚴重角膜化學傷的報導。硝酸銀治療通常1周1次,也可1周多次隨著病情的緩解,治療的時間間隔可相應延長如前所述,該病常復發,有時病情可持續數年但最終可以治癒。

2、手術治療:對於硝酸銀治療無效的患者可建議手術治療。目前發現幾乎所有適當的球結膜機械性治療都會受到暫時性的良好效果。

(1)燒烙療法:1986年Udell等報告了使用燒烙術治療SLK的結果在局麻下(結膜下注射利多卡因)對11例病人13眼發炎的上方球結膜實施了燒烙術發現73%的患者在症狀和體徵上都得到改善。其中得到改善的8例患者中的5例以前經硝酸銀治療無效。但這些患者中過半同時存在乾燥性角膜炎。另外證實在實施該治療方法成功的患者中球結膜杯狀細胞得到恢復。其機制不清推測球結膜的改變可能改善了上瞼結膜和球結膜之間的互動關係。所以建議在實施結膜切除前可先實施該療法。燒烙術可使疾病緩解數周到數月但治療後可引起暫時性血管增生。為了實施該手術可通過上部球結膜下注射使病變區隆起,然後燒烙病變區。

(2)結膜切除或後徙術:Passons和Wood(1984)對10例患者實施了結膜切除術其中8例症狀得到顯著改善或消失。推測其機制與結膜切除改善了上瞼結膜和球結膜之間的機械性界面有關。

SLK手術治療因存在不同程度的炎症反應而使治療變得複雜化。乾眼症不僅會使SLK症狀加重而且還使治療複雜化。因此,應先對乾眼症進行早期診斷和治療。有些患者出現假性上瞼下垂使SLK加重,但不需手術治療。

3、軟性接觸鏡和加壓包紮:使用直徑大於角膜緣的治療性親水性接觸鏡可有助於SLK症狀和體徵的改善。但對於淚液分泌不足的患者要慎用停止配戴接觸鏡常造成疾病復發有人發現加壓包紮也可緩解症狀,與接觸鏡聯合使用效果可能更好其機制可能與干預上瞼結膜和球結膜之間的某些機械因素有關

4、其他非手術療法:對於伴隨絲狀角膜炎和淚液黏稠的患者,有人建議使用10%~20%乙醯半胱氨酸,3~4次/d,可能有助於緩解症狀也有人報告局部使用4%色甘酸鈉對某些患者有一定的療效。但如果有效必須連續使用一段時間,因為停藥後有可能會導致復發。Ohashi等(1988)建議使用維生素A點眼治療該病使用維生素A(棕櫚酸維生素A)眼液對12例患者的治療結果表明,隨訪3個月,有效率為83%。同時注意到這些患者在停藥後無疾病復發現象。對於伴隨甲狀腺疾病的患者,採用相應的治療措施對於改善病情也具有一定的價值。最近有人將肉毒桿菌毒素注射於眼眶部分可使76%患者的症狀得到改善或消除,但其機制不清。

預後

對於伴隨淚液分泌減少患者的治療要極為慎重。對於配戴接觸鏡的患者要注意密切隨訪,因為在乾眼患者配戴接觸鏡發生併發症的幾率非常高。在淚液顯著減少患者,實施結膜切除或退縮術有失敗的可能性。另外,在嚴重乾眼患者結膜切除後的暴露區有時會發生鞏膜融解。