歷史紀事

元英宗 孛兒只斤碩德八剌

元英宗 孛兒只斤碩德八剌4月13日 元廷決定賑濟哈里賓(即哈州,在今黑龍江下游的阿紐依河附近)饑民。

9月 大寧路,水達達等驛發生水災,元廷賑之。

英宗實施新政

仁宗即位之第五年,即延祐三年(1316)十二月,立嫡子碩德八剌為皇太子,兼中書令、樞密使。延祐七年(1320)正月,36歲的仁宗病死於大都光天宮。碩德八剌於三月登上皇帝寶座,是為英宗。

鑒於世祖以來長期形成的政治、經濟、社會積弊日益暴露、激化,英宗決心勵精圖治,“一新機務”。至治二年(1322),貴族保守勢力的代表太皇太后和右丞相鐵木迭兒先後死去,英宗抓住時機,升任拜住為中書右丞相,由此揭開了少年君相合作推進新政的序幕。英宗新政歷時只有10個月,從至治二年(1322)十月至至治三年(1323)八月。主要內容包括:全面升任漢人官僚,錄用儒士;裁撤機構,減汰冗官、冗職;推行助役之法,減輕徭役;頒布新律法《大元通制》等。

壬戌

壬戌日本光明天皇出生

1322年1月11日,日本光明天皇出生。光明天皇死於1380年7月26日,他於延元元年/建武3年8月15日(1336年9月20日)-正平3年/貞和4年10月27日(1348年11月18日)期間在位。任內,光明天皇曾策封足利尊氏為征夷大將軍,是為北朝。光明天皇是足利尊氏所立的持明院「統光明天皇」,源於足利尊氏迫後醍醐天皇退位。

文化紀事

趙孟頫逝世

趙孟頫(1254-1322),湖州(今浙江吳興)人。本宋宗室,宋亡事元,至翰林學士承旨,封魏國公,謚文敏。能詩文,擅長畫人物、鞍馬、山水、花卉。工書,篆、隸、籀、分、真、行、草無不冠絕。而真、行尤為當代第一。所倡書法入畫影響後世甚巨。著有《松雪齋集》。1322年的6月,趙孟頫無疾而終,享年六十九歲。

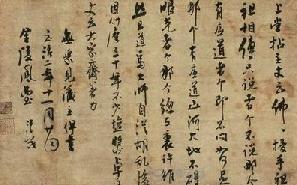

立軸行書偈語(水墨紙本)

1322年 行書偈語 立軸 水墨紙本

1322年 行書偈語 立軸 水墨紙本簡介釋文:上堂拈主丈云:佛佛授手,祖祖相傳,只說者個,不說那個。有底道者個,即不問如可是那個。有底道山河大地,不礙眼光,者個那個,總在里許。雖然且道馬大師自從胡亂後,因什麼三十年不少監醬,卓主丈雲大家齊力。至治二年(1322年)十一月廿日,金陵鳳台清茂。 鈐印:休居子、金剛幢、一印漫漶不辨 註:清茂(1262-1329),元僧。字古林,別號休居叟。樂清(今屬浙江)林氏。十歲依國清孤岸得度。參橫川清洪於雁山能仁,舉雲門不起一念公案有省,受法。出世平江天平,遷開元寺。皇慶間,兩度奉旨開堂,賜號佛性禪師。說法於金陵保寧。

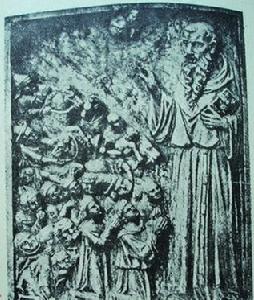

寶成寺麻曷葛剌造像

吳山南麓寶成寺原名釋迦院,宋代大中祥符年間改稱寶成寺。元至治二年(1322年)開鑿麻曷葛剌像,像旁有題記。麻曷葛剌為梵語大黑天的音譯,即大日如來,為佛教密宗像,古人也祀作軍神。此像表現為大日如來降魔時所現的忿怒相,短腿鼓腹,兩邊菩薩各騎獅、象,龕楣有浮雕三尊作展翅狀,是元代雕塑中的珍品。

寶成寺麻曷葛剌造像

寶成寺麻曷葛剌造像直翁智侃逝世

直翁智侃,智侃和尚(1245~1322年,日本),上野人。幼時出家,初學顯密,隨侍蘭溪。南遊入宋(中國),參謁諸宿。回國後,參於聖一,嗣其法。歷住承天、萬福、東福。1322年4月16日示疾,集眾咐囑後事,遺偈云:“應事隨緣,七十八年;撒手便行,古路坦然。”擲筆而逝。

雜譚逸事

1、英宗新政

英宗新政

英宗新政英宗從小受乃父仁宗影響,漢文化素養較高。即位之初,“地道失寧,風雨不時”,各地民變頻仍,世祖以來長期形成的政治、經濟、社會積弊日益暴露、激化。鑒於此,英宗決心勵精圖治,“一新機務”,但卻遭到太皇太后答己、右丞相鐵木迭兒等貴族保守勢力的阻撓。至治二年(1322)八月,鐵木迭兒病死。九月,答己太皇太后病死。十月,英宗命拜住升任中書右丞相,不再設左丞相,以示信任。英宗新政的主要內容有:一,全面擢任漢人官僚,錄用儒士。二,裁撤機構,減汰冗官。三,行助役之法。四,減輕徭役。五,頒布《大元通制》。至治三年正月,英宗命儒臣繼續仁宗時就已開始的法令彙纂工作,後經拜住、完顏納丹、曹伯啟、曹元用等審核,定名為《大元通制》,頒行天下。英宗新政的目的是為了改革積弊,其核心內客就是“行漢法”,以漢族傳統的統治方式治理漢地。新政觸犯了大多數保守的蒙古色目貴族的利益,引起了他們的恐懼與反對。新政僅僅進行了幾個月,隨著英宗的遇刺而結束。

2、太醫院

太醫院提點金、元時期醫官名。此職始設於金代,為金元時期太醫院中的最高醫官,主管太醫院各種行政事務及宮廷醫藥大事,金代太醫院提點官階為正五品,元代太醫院提點為正二品。元代太醫院最高醫官名稱變化較大,部分官職始設於元至治二年(公元1322年):太醫院宣使、太醫院譯史、太醫院院判、太醫院知印、太醫院照磨等。

3、《布頓佛教史》成書

《布頓佛教史》亦譯《佛教史大寶藏論》、《正法生源流》、《善逝教法史》、《布頓教法源流》等,成書於元至治二年(1322年),是布頓大師的代表作,被稱之為“藏傳佛教歷史、文化的經典性作品”。其中佛教概論反映了佛教的基本教義和教法;佛教歷史講述印度佛教的創立、傳播、發展情況,詳細記述了佛陀釋迦牟尼及其它許多佛學大師的生平事跡,為研究印度佛教和藏傳佛教歷史提供了珍貴史料,是藏族歷史上最早成型的佛教教法史;藏文大藏經分類目錄是藏文大藏經的雛型、佛教文獻瑰寶。

4、鄂多立克到華傳教

鄂多立克旅華

鄂多立克旅華鄂多立克生於義大利小公國弗尤里的珀德農(Pordenone),少時即入聖方濟各會,在烏迪內(udine)教堂內修道,於1314年從威尼斯起航開始了其東方之旅。他從君士坦丁堡前往濱臨黑海的特拉比松,然後到埃爾茲倫、大不里士,及孫丹尼牙。之後前往喀山和耶茲特,並轉道百世玻里,經由設拉子,到了巴格達。離開巴格達後,他去往波斯灣,在奧爾木茲登船,駛往沙爾塞特島。

1322年,鄂多立克在廣州登岸。在回憶錄里他提到:“一個比威尼斯大三倍的城市,整個義大利都沒有這個城的船隻多”,隨後前往當時聞名世界的刺桐港(今泉州),又經福州,越過險峻的仙霞嶺,到達了杭州。在回憶錄里他提到:“它是世界上最大的城市,坐落在兩湖之間。像威尼斯一樣,處於運河和環礁湖之間。”他在杭州碰到了一個由方濟各會修士們勸說而皈依天主教的蒙古人,鄂多立克立刻和他結成了好友。在蒙古人的幫助下,鄂多立克得以訪問一座佛教寺廟,並與廟中的和尚們探討了人類靈魂歸屬的問題。鄂多立克從杭州繼續北上,先後訪問了金陵府(今南京)和揚州,並在揚州沿著大運河,到達元朝的首都大都(今北京)。