黎城“四橋”,即建築在濁漳兩岸原漳北渠的“小平橋”、“秀峰橋”、原漳南渠的“伯承橋”、“省賢橋”,俗稱黨、政、軍、民四橋,位於山西黎城上遙鎮境內。

一九四二年,日本侵略者加緊對我華北根據地進行掃蕩,殘酷地實行其“燒光、搶光、殺光“的三光政策,與我根據地軍民展開了激烈的爭奪戰。八路軍一二九師指戰員們,在人民民眾的配合下,出色地進行了神頭嶺、申家山伏擊戰、響當鋪伏擊戰、黃崖洞保衛戰等戰役,有力地打擊了日本帝國主義的侵略氣焰,保衛和鞏固了抗日根據地。一九四二年,太行區旱象嚴重,災情瀰漫,加上日寇和國民政府軍的嚴密封鎖,使我根據地出現了暫時的嚴重困難。當時的晉冀魯豫邊區政府在毛主席“組織起來、自己動手、豐衣足食、克服困難、堅持抗日、奪取勝利”的號召下,實行了“減租減息”,開展了“生產自救、抗災渡荒”的大生產運動。

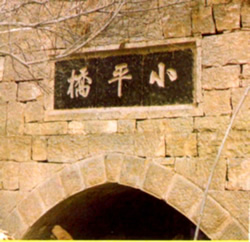

一九四二年秋後,太行區黨委在邊區政府主席楊秀峰的領導下,組織林縣、涉縣、磁縣、武安等縣的災民和上遙、柏峪等十多個村的民工,在人民子弟兵的大力幫助下,經過一冬一春是艱苦奮鬥,修建成了漳北、漳南兩條水渠,漳北渠長二十二華里。一九四三年七月,太行人民為了感謝共產黨的恩情,紀念一二九師在抗日戰爭中的卓越戰功,特意把漳北、漳南水渠上建造的四座石頭渡槽橋,以一二九師師長劉伯承、政委鄧小平,邊區政府主席楊秀峰,在修渠中英勇獻身的東社民工程省賢名字,分別命名為“小平橋”、“秀峰橋”、“伯承橋”、“省賢橋”。

如今,這四座橋屹立在兩條水渠上,剛勁有力的大字仍然耀人眼目,現在它已成為共產黨拯救人民、造福社會的有力見證。

黎城是個古來缺水、石厚土薄、旱情頻繁的乾石山區。打開“黎城縣誌”,可以清晰地見到,“黎邑多山,地勢高寒,河流缺乏,一逢旱空,災歉及成。唯獨濁漳河,西南邊境而來,路堡、趙店、水洋等村,瀕臨濁漳,前以次地開渠,但不及”。據歷史記載,不知多少次出現過“年無雨,歲大飢,人相食的悲慘景象”。所以,人民民眾想水、盼水如饑似渴。相傳很早以前,有對夫婦,因連年鬧旱災,無法生活,夫妻倆幻想鑿石開渠,引漳水澆灌良田,以解救人民之苦難,故而每天挖土不止。一天夜裡,做了一夢,聽見人們喊:“水來了!水來了”!夫妻倆猛一驚醒,出門一觀看,卻無影蹤,於是氣死在門前。人們為了紀念這一對夫妻,即在五仙山跟,刻了兩個石人,屹立在巨石兩旁,取名為“石婆婆”。至今這兩個石人,仍然完好無損,吸引著許多遊客前來觀賞。可見,在封建社會,人們引漳澆地,只能是一種美好的幻想,根本無法實現。

反動政府統治時期,由於對人民的殘酷剝削,加上連年的戰亂、災荒,人民民眾饑寒交迫,民不聊生,階級矛盾十分尖銳,曾答應過修渠引水。一九二六年初,曾派人前來勘測,支付銀洋四百餘元,均被上遙的惡霸地主王紹文等中飽,未曾動工即流產。

一九四二年,同樣遇到歷史上罕見的大旱,從河南、河北敵占區逃來黎城的難民數以萬計,生活十分困難。共產黨與人民民眾心連心,當時的邊區政府和太行區黨委,先後撥款一百四十八萬元,小米二十米萬四千斤,組織難民和當地民眾,興修水利,生產自救。參加修渠的民工,每天可掙三斤小米,吃一餘二,節約下來送給家鄉親人,渡過災荒。在人民子弟兵的幫助下,只用了四個多月的時間,就在濁漳河兩岸修起了兩條水渠,總長四十七華里,可澆地四千餘畝,我縣人民世世代代的夙願,終於在共產黨領導下實現了。據當地老人回憶,通水那天,人民民眾滿懷喜悅,從四面八方奔向水渠,敲鑼打鼓,熱烈慶祝,看著流水,眼含熱淚高呼“共產黨萬歲!”。

漳南、漳北兩渠的建成,在黎城人民的以目中,第一次樹起了“人定勝天”的偉大思想,在它的指導下,建國三十多年來,我縣的水利建設有了很大的發展。當你觀看黎城地圖的全貌時,真是渠如網,池如珠,遍布全縣,一副銀龍飛舞,百水爭流的景象使人鼓舞,如果你沿著濁漳公路慢行,遠望山坡,一條條渠道如長蛇一般呈現在你的眼前,會使你由衷地發出江山如畫,今更勝昔的讚美聲!