作品原文

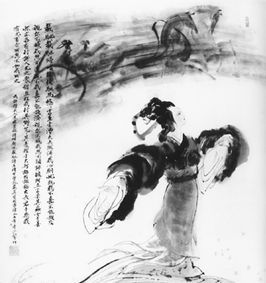

黍離

黍離 黍離

彼黍離離,彼稷之苗。行邁靡靡,中心搖搖。

知我者謂我心憂,不知我者謂我何求。

悠悠蒼天!此何人哉?

彼黍離離,彼稷之穗。行邁靡靡,中心如醉。

知我者謂我心憂,不知我者謂我何求。悠悠蒼天!此何人哉?

彼黍離離,彼稷之實。行邁靡靡,中心如噎。

知我者謂我心憂,不知我者謂我何求。悠悠蒼天!此何人哉?

注釋譯文

詞語注釋

⑴黍:一種農作物,即糜子,子實去皮後叫黃米,有黏性,可以釀酒、做糕等。

⑵離離:繁茂貌。

⑶稷:穀子,一說高粱。黍的一個變種,散穗,子實不粘或粘性不及黍者為稷。

⑷行邁:遠行。

⑸靡靡:遲遲、緩慢的樣子。

⑹中心:內心。

⑺搖搖:心神不寧。

⑻謂:說。

⑼悠悠:遙遙,形容天之無際。

⑽此何人哉:這(指故國淪亡的淒涼景象)是誰造成的呢?

⑾實:籽粒。

⑿噎:食物塞住咽喉,這裡指哽咽。

白話譯文

那糜子一行行地排列,那高粱生出苗兒來。緩慢地走著,心中恍惚不安。了解我的人說我有憂愁,不了解我的人說我有所求。遙遠的蒼天啊,這都是誰造成的呢?

那糜子一行行地排列,那高粱抽出穗兒來。緩慢地走著,心中如酒醉般昏昏沉沉。了解我的人說我有憂愁,不了解我的人說我有所求。遙遠的蒼天啊,這都是誰造成的呢?

那糜子一行行地排列,那高粱結出粒兒來。緩慢地走著,心中難過,哽咽難言。了解我的人說我有憂愁,不了解我的人說我有所求。遙遠的蒼天啊,這都是誰造成的呢?

創作背景

詩作於西周滅亡後,一位周朝士大夫路過舊都,見昔日宮殿夷為平地,種上莊稼,不勝感慨,寫下了這篇哀婉悲傷的詩。又有分析認為未必是滅亡後的悲傷詩,只是在通過不同季節黍的變化來表達作者自己的心情。

作品鑑賞

這首詩在抒發對西周滅亡的沉痛時,首先出現的是生長茂盛的農作物,而莊稼生長的地方曾是宗周的宗廟公室。這種滄海桑田的巨大變化,自然使詩人陷入悲哀之中,行進的腳步變得遲緩。三章反覆出現“行邁靡靡”的詩句,用腳步的遲緩引出心情的沉痛。昔日氣派恢宏的王宮,轉眼之間已是苔痕遍地,黍稷雜生,曾經擁有的輝煌,猶如明日黃花;鼎盛的人群,而今已如鳥立國獸散去。獨有我孤獨地躑躅在昨日風采的遺蹟面前。質問蒼天,為何如此對我?卻得不到任何回答,只有獨自黯然垂淚,任那亡國之痛一泄千里。

這首詩採用的是遞進式的寫景抒情筆法。出現的景物依次是“彼稷之苗”、“彼稷之穗”、“彼稷之實”,農作物的部位暗合農作物的生長過程:先有苗、再有穗、最後有了顆粒。作者抒發沉痛之情時,依次是“中心搖搖”、“中心如醉”、“中心如噎”,變得越來越強烈,也更加痛苦。

作者憂國憂民,傷時憫亂,最後向天發問:這種歷史悲劇是誰造成的,由誰來承擔西周滅亡的歷史責任,詩的作者非常清楚。他不把問題的答案明確說出,而是採用質問的方式,所產生的藝術效果更加強烈,並給讀者留下思考的空間。

詩經簡介

《詩經》是中國文學史上最早的詩歌總集,先秦稱為《詩》,共305首,取其為儒家經典、沿用至今。漢朝毛亨、毛萇[cháng]曾注釋《詩經》,因此又稱《毛詩》。《詩經》中詩的作者,絕大部分已經無法考證。其所涉及的地域,主要是黃河流域,西起陝西和甘肅東部,北到河北西南,東至山東,南及江漢流域。詩同樂不能分。其中,《詩經.關雎》和《詩經.蒹葭》已被納入人教版九年級語文課本。《詩經採薇》也已被納人教版高中語文課本必修二。