概述

黃麴黴菌

黃麴黴菌黃麴黴毒素非常耐熱,只有通過長時間高溫(100—120℃)作用,如高壓消毒和鍛燒才能使其大部分失活。在一般情況下,巴氏消毒法或烘烤麵包的熱度(中心最高溫度為100℃)並不足以使黃麴黴毒素完全滅活。這些毒素對強酸和強鹼較敏感。因此,在提煉油時,用氫氧化鈉萃取游離脂肪酸的工藝可以進一步破壞毒素的活性。

儘管黃麴黴毒素的毒性很強,但必須一次性攝入含有大量黃麴黴毒素的霉變食品才會發生急性中毒疾病。對於人類,多見由於持續性攝入亞急性量而造成慢性中毒的情況,例如引起肝硬變和肝臟纖維樣病變。不僅霉變食品,那些在運輸過程中污染灰塵而霉變的糧食和花生中也可能帶有黃麴黴毒素而危害人類。毒素在肝臟、心肌和肌肉中逐漸積累而增強它的毒性。對肝臟的直接損傷可能導致基因畸變(畸胎或死胎),但大量的動物(鼠類、鳥類和魚類)試驗結果證明,它們有很強的致癌性,主要是誘發肝癌。有人認為還會誘發腎癌。黃麴黴毒素的致癌性與其它致癌物如二甲基亞硝胺的作用有明顯的關係。

在各類黃麴黴毒素中,黃麴黴毒素B1的毒性最大,其次是M1、G1、M2、B2和G2。因此,許多國家規定了黃麴黴毒素在食品中的極限值,即食品中的黃麴黴毒素含量不允許超過此值。

黃麴黴是溫暖地區常見的占優勢的黴菌,其生長溫度範圍在4—50℃之間,最適生長溫度為25—40℃。黃麴黴毒素形成的最低溫度為5—12℃,最高為45℃,最適溫度為20—30℃(28℃)。在肉製品中,當溫度在10℃以下時,則不生成黃麴黴毒素。麴黴比其它黴菌更耐旱,而且環境的酸鹼性對其影響不大,在pH2—9的條件下都能生成黃麴黴毒素,不過在pH2.5—6.0之間的酸性條件下,毒素的生成量最大。黃麴黴能在含氧量極低的環境中生長,在缺氧環境中發酵。即使在充填二氧化碳的冷庫中,黃麴黴的生長也不受影響,不過能明顯地延緩黃麴黴毒素的形成。

黃麴黴和寄生麴黴廣泛存在於土壤、灰塵、植物及其果實上。特別是在熱帶和亞熱帶的核果類和穀類上更為常見。所以必須注意檢查特別容易受黃麴黴毒素污染的食品原材料,以及用這些原材料加工的食品中的黃麴黴毒素,這些食品有花生、核桃、開心果、杏仁、桃仁和李仁、椰絲、芝麻和各種糧食。

特性

1、黃麴黴菌的毒性極強

遠遠高於氰化物、砷化物和有機農藥的毒性,其中以B1毒性最大。當人攝入量大時,可發生急性中毒,出現急性肝炎、出血性壞死、肝細胞脂肪變性和膽管增生。當微量持續攝人,可造成慢性中毒,生長障礙,引起纖維性病變,致使纖維組織增生。AFT的致癌力也居首位,是目前已知最強致癌物之一。

2、黃麴黴菌具耐熱性

一般烹調加工溫度不能將其破壞,裂解溫度為280℃。在水中溶解度較低,溶於油及一些有機溶劑,如氯仿和甲醇中,但不溶於乙醚、石油醚及乙烷。

3、食品中所污染的主要是黃麴黴毒素Bl,其毒性一般認為有三種臨床特徵;急性中毒、慢性中毒和致癌性:

(1)急性中毒:

它是一種劇毒物質,毒性比KCN大100倍,僅次肉毒黴素,是目前已知黴菌中毒性最強的。它的毒害作用,無論對任何動物,主要變化是肝臟,呈急性肝炎、出血性壞死、肝細胞脂肪變性和膽管增生。脾臟和胰臟也有輕度的病變。

(2)慢性中毒:

長期攝入小劑量的黃麴黴毒素則造成慢性中毒。其主要變化特徵為肝臟出現慢性損傷,如肝實質細胞變性、肝硬化等。出現動物生長發育遲緩,體重減輕,母畜不孕或產仔少等系列症狀

(3)致癌性:

黃麴黴菌是目前所知致癌性最強的化學物質

黃麴黴菌致癌特點是:

A 致癌範圍廣,能誘發魚類、禽類,各種實驗動物、家畜及靈長類等多種動物的實驗腫瘤;

B 致癌強度大,其致癌能力比六氯環己烷大1萬倍;

C 可誘發多種癌,AFT主要誘發肝癌,還可話互胃癌、腎癌、淚腺癌、直腸癌、乳腺癌,卵巢及小腸等部位的腫瘤,還可出現畸胎。

黴菌毒素

產毒菌及其特性

1.黃麴黴菌

黃麴黴菌屬真菌門、半知菌亞門叢梗孢科麴黴屬。本菌為需氧菌,最適溫度30~33℃,相對濕度80-90%為最佳條件。花生、玉米、大米和小麥是其較好的生長基質。

2.寄生麴黴

寄生麴黴也是產生AFT的主要菌株,其特性與黃麴黴類似。我國分布較少。

3.其他

青黴、毛霉和根霉等真菌也能產生AFT,但產毒量甚微,其特性與黃麴黴類似。

對食品的污染

黃麴黴菌(AFT)是一類化學結構類似的化合物,均為二氫呋喃香豆素的衍生物。

它們在紫外線照射下能產生螢光,根據螢光顏色不同,將其分為B族和G族兩大類及其衍生物。AFT已發現20餘種。

黃麴黴菌主要污染糧油食品、動植物食品等;如花生、玉米,大米、小麥、豆類、堅果類、肉類、乳及乳製品、水產品等均有黃麴黴毒素污染。其中以花生和玉米污染最嚴重。家庭自製發酵食品也能檢出黃麴黴毒素,尤其是高溫高濕地區的糧油及製品種撿出率更高。

相關知識

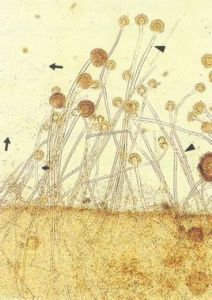

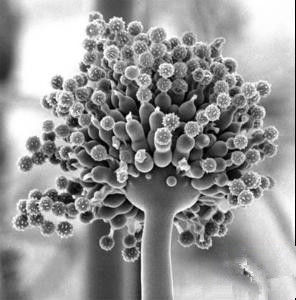

電鏡下的黃麴黴菌

電鏡下的黃麴黴菌如花生、玉米易污染黃麴黴及其毒素,小麥、玉米易污染鐮刀菌及其毒素,大米易污染青黴及毒素。

常見的黴菌毒素有黃麴黴毒素、赭麴黴毒素、鐮刀菌毒素和青黴菌毒素等。

黃麴黴菌存在於霉變的花生、穀物、果仁和大米上。肝癌與黃麴黴菌含量高有直接關係。為了防止產生黃麴黴菌,最好將桃仁、果仁、穀物貯藏在密封和乾燥的地方,不要吃發霉的食品,尤其是發霉的乾果、桃仁和糧食。

主要由黃麴黴菌和寄生麴黴產生,其基本結構中都含有二呋喃環和雙香豆素,黃麴黴毒素主要損害肝臟,表現為脂肪變性、出血、壞死及膽管上皮、纖維組織增生。同時腎臟也可受損害。

臨床表現

早期有胃部不適、腹脹、厭食、嘔吐、一過性發熱及黃疸等。2~3周后出現腹水、下肢水腫、脾臟增大變硬、胃腸道出血、昏迷甚至死亡。

診斷

1. 有進食可疑黃麴黴菌污染食物史。

2. 臨床特點

①潛伏期較長。②中毒表現:胃部不適、腹脹、厭食、嘔吐、腸鳴音亢進、一過性發熱及黃疸等。

急救處理

1. 護肝。

2. 對症支持治療

含量標準

黃麴黴菌具有很強的毒性,特別是它的強致癌性,世界各國對於其污染食品的情況都很重視,並對其在食品中含量做了嚴格限制。124表

檢驗

菌落及形態觀察

黃麴黴菌菌落生長較快,10~14天直徑3~4或6—7cm。菌落正面色澤也隨其生長由白色變為黃色及黃綠色,呈半絨毛狀。孢子成熟後顏色變為褐色。表面平坦或有放射狀溝紋,反面無色或帶褐色。

在低倍顯微鏡下觀察可見分生孢子頭呈疏鬆放射狀,繼而為疏鬆柱狀。

製片鏡檢觀察,可見分生孢子梗很粗糙。頂囊呈燒瓶形或近球形。

分生孢子在小梗上呈鏈狀著生,分生孢子的周圍有小突起、球形、粗糙。

檢測方法

可歸納為化學方法、生物學方法和免疫學方法三大類。

1、生物學方法

1)抑菌試驗

黃麴黴菌有抑制某些微生物生長的作用,故用其抑菌作用來測定黃麴黴菌的存在和含量。已經發現巨大芽胞桿菌和短芽胞桿菌對AFT最敏感。通過平皿中抑菌圈大小來衡量黃麴黴菌含量。

2 )螢光測定法

根據黃麴黴菌在紫外光照射下可發出螢光的原理,將待檢菌株接種於培養基中,28—30~C培養48~72小時,產生的毒素便浸入培養基中,在紫外燈光下照射培養基會呈現出特異的螢光。此法操作簡便。對AFT最低檢出量為5pg/ml。·

3)大白鼠試驗法

黃麴黴菌對大白鼠毒性最早出現損害的是肝臟,其受損範圍廣,而幼鼠最敏感,雄性幼鼠比雌性幼鼠敏感性更高,用100-150g大白鼠作急性中毒試驗,一般3—4天死亡。

4)雞胚試驗

5)鴨雛試驗

鴨雛對黃麴黴菌非常敏感,致死性強,一般用一次劑量後72小時內死亡。

6)斑點試驗

本法用於檢測真菌毒素致突變試驗的一種有意義的方法。主要利用沙門氏菌/微粒體突變性來檢測某些樣品種AFT的存在與含量。

A先將鼠傷寒沙門氏菌組氨酸缺陷型變種的菌懸液,與一定量肝組織勻漿混合作傾注平板。

B待凝固後,再將一定量被檢物(含AFT)加在平板中央待黃麴黴菌往外圍瓊脂中擴散時,圍繞中心點將出現密布的回覆突變的菌落。

本法作為一種生物學檢驗法廣泛套用於開發安全、有用的化學物質和檢測食品或農產品中黃麴黴菌。

2.免疫學方法

黃麴黴菌是分子量為312~346的二氫呋喃香豆素的衍生物,無免疫原性,不能引起抗體的產生,故必須與大分子化學基團或蛋白質偶聯,成為完全抗原,方能引起免疫動物的抗體形成,然後利用血清學方法檢測AFT。

由於黃麴黴菌的量一般都較低,因此,檢測方法主要是敏感性較高的放射免疫測定法(RIA)和酶聯免疫吸附試驗(ELISA)。近幾年來,國外已成功製備了測定B1的酶聯免疫測定盒及檢測乳中Ml含量的RIA檢測盒。這兩種檢測盒都十分方便,而且快速準確。