信息

黃驊麒麟舞省級1—4—13

.

.全國、河北省非物質遺產

名錄名稱:黃驊麒麟舞

序號:48

編號:1—4—13

名錄類別:民間舞蹈

所屬地區:滄州

黃驊麒麟舞

黃驊麒麟舞簡介

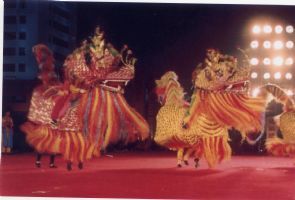

麒麟舞是一種民間舞蹈,它鏗鏘、粗獷、樸實、壯美,洋溢著祥和歡樂的氣氛,表達了農民辛勤勞動後收穫豐收的心情。歷史沿革

據史料記載,麒麟舞原本是皇宮各類慶典中必有的表演藝術,稱為麒麟聖舞。明朝滅亡之後,本地一位皇宮藝人將他的麒麟舞絕技帶回家鄉,代代相承,才得以流傳至今。 .

.麒麟造型

麒麟是我國古代傳說中的一種奇異動物,是吉祥和幸福的象徵。產生於明代的民間舞蹈麒麟舞中的麒麟造型,集龍頭、鹿身、馬蹄、牛尾、狼額於一身,身披五彩鱗甲。麒麟的傳統扎制方法是使用竹木做成骨架後,用紙糊好,再用畫筆繪出鮮艷的鱗甲等,做出的麒麟容易破損。後來民間藝人改進了工藝,竹木做出骨架後,用彩色絲綢和鐳射紙做出一片片鱗甲,把它縫製在麒麟的絲綢外套上,頭部、牙齒等部位用油彩繪製,這樣做出的麒麟色彩鮮艷、形象逼真且結實耐用。 麒麟是我國民間傳說中的神獸,早在周代就與龍、鳳、龜並稱“四靈”,且列“四靈”之首,是太平、吉祥的象徵。

歷史

麒麟形象已有2500年的歷史,最初是一種圖騰、一種信仰。後來發展到哲學意義,又進入文學領域,

.

.如韓愈寫的《獲麟解》、黃庭堅的《麟趾贊》等。最終走向造型藝術和表演藝術,成為了陶瓷、年畫、剪紙、泥塑、刺繡、金玉飾、建築、雕刻等藝術創作的素材。麒麟文化發展到近幾百年,更突出地表現為麒麟舞,也就是進入表演藝術領域。麒麟舞融音樂、舞蹈、工藝美術、雜技於一體,既具有美學的欣賞價值,又有文藝的、宗教的、民俗的、歷史的研究價值,這是祖先留給華夏子孫的一份寶貴財產。廣東是麒麟舞流傳較廣的地區,全省各地麒麟舞在歷史上就各具特色,如以惠州小金口為代表的東江麒麟舞、以東莞樟木頭為代表的客家麒麟舞、以廣州番禺為代表的黃閣麒麟舞等。

.

.麒麟舞是客家人從北方帶到南方來的一種民間藝術表演形式,以鑼鼓加嗩吶為伴奏,具有長江北部地區花會的風格,與廣東嶺南音樂不同,是客家人世代相傳的藝術文化。麒麟為古代傳說中的一種吉祥仁獸,客家人視之為吉祥物,舞麒麟已有500多年的歷史。舞麒麟集歌、舞、樂於一體,所舞麒麟的骨架用竹篾紮成,皮用各色彩布做成。分成頭、尾兩截,中間穿孔,舞者站在穿孔處將麒麟系在身上,在春節期間,入村上街挨家逐戶恭賀新年。

據了解,麒麟是中華民族遠古時代吉祥圖騰“四靈”之首,象徵著祥瑞太平、風調雨順、國泰民安。麒麟舞是一種喜聞樂見的民間舞蹈,表達農民辛勤勞動后豐收的心情,至今已有500多年的歷史。麒麟舞起源於四川峨眉山一帶。1958年,背井離鄉的新豐江水庫移民將麒麟舞帶到了現在的小金口,現轄區共有麒麟隊20支,隊員200人,最年長的91歲,最小的13歲。2006年6月,參加廣東省非物質文化遺產展覽,被惠州市授予“中國麒麟舞之鄉”的榮譽稱號。

民間表演

表演用的麒麟從頭到腳最小的4米,最高的5米,高大雄壯,舞起來威武生風、氣吞長虹。每隻麒麟由兩個

.

.青壯小伙表演,一前一後協力合作完成表演動作。前者腰挎麒麟頭,做騎麒麟狀,後者在其內做尾部表演。麒麟一紅一綠代表一雌一雄,成對出場,金童玉女端坐其上,演員足踏一米多的高蹺,身托50公斤的道具,完成閃、轉、騰、挪等系列動作。表演技巧高,難度大。全場多隻麒麟在鑼鼓和音樂的伴奏下一起跳躍舞動,演出場面大氣磅礴、威風凜凜。20分鐘完成整個套路的表演。

藝術特色

黃驊麒麟舞素有北方麒麟之稱,其顯著特點是高大威猛,閃、轉、騰、挪之間展示出表演者高超的技巧,高難的動作,與北方人豪爽俠義的性格特徵相吻合。黃驊麒麟舞憑藉高大的藝術造型,揉進雜技表演中驚、險、奇的高難度動作,帶給觀眾不同凡響的藝術震撼力。它與江蘇、湖南等地的南方麒麟相映成趣,共同演繹和詮釋著此種華夏民族優秀民間舞蹈藝術的底蘊與內涵。

黃驊麒麟舞

記者在這次採訪中了解到,為豐富民眾的文化生活,進一步挖掘民間藝術,打造東江客家文化品牌。小金口街道辦事處以東江客家文化為落腳點,不斷做大做強“東江麒麟舞”品牌,以健康向上的活動和先進的文化占領好農村宣傳思想陣地,促進了農村三個文明建設的協調發展。

組建了15支各具特色的客家文化隊伍

據介紹,小金口街道辦事處先後投入800萬元完善了一批文化場館,併購置設備器材,建起了“省特級文化站”中心館場、客家中國畫院、7個村級文化室和39個組級文化室;充分利用這些文化場所,深入挖掘流傳於民間的文化、文藝隊伍和藝人,先後組建了聲樂隊、書畫協會、象棋協會、龍舟隊、醒獅隊和麒麟隊等15支各具特色的客家文化隊伍。

.

.2005年,小金口街道辦事處對在民間流傳較廣,民眾喜好且寓意健康、吉祥的麒麟舞進行了資源整合,對烏石村委會的紅旗村民小組、九龍村委會的九一村民小組等保留麒麟舞套路較完整的民間藝人進行了收編,投入近2萬元完善麒麟隊的裝備,一舉打造了客家文化的“王牌軍”。

2006年元旦及元宵節,10支麒麟隊、30名隊員組隊參加“文明之光”惠州軍民春節聯歡晚會和“開門紅”文藝大巡遊;5月,又參加廣東省麒麟協會大展覽,並獲表演二等獎,6月,應邀參加廣東省非物資文化遺產展覽,同時,被惠州市授予“麒麟舞之鄉”榮譽稱號。

葉屋村民小組、九一村民小組被確定為“麒麟村”

據記者了解,麒麟舞起源於四川峨嵋山一帶,至今已有500多年的歷史。麒麟舞在廣東客家地區的民間廣泛流傳。

1958年,離鄉背井的新豐江水庫移民將麒麟舞帶到了現在的小金口。1978年,麒麟舞開始在小金口盛行,經過歷年的傳承和創新,目前在烏石、青塘、柏崗、金雞、小鐵、白石、九龍7個行政村均有分布。

針對麒麟舞在民間的廣泛影響力,該街道辦事處逢年過節都會組織麒麟隊深入各村各戶,為民眾祈福,豐富民眾的文化生活,得到了廣大民眾的喜愛,許多村組紛紛自發組建起了自己的麒麟隊,有些民眾則送自己的孩子到麒麟隊里跟老一輩藝人學習。

去年以來,在小金口街道文化站等單位的努力下,轄區共組建麒麟隊20支,隊員200人,最年長的高達91歲,年齡最小的只有13歲,其中授藝人18人,麒麟表演骨幹76人,青少年20人,經常參加活動的40人。其中,烏石的紅旗村民小組、九龍的九一村民小組因學藝人多,民眾喜愛程度高,被確定為“麒麟村”。將舞麒麟由祈福為主向娛樂為主轉變。 傳統的麒麟舞必須有十多人方可進行套路表演。表演套路包括:沙仙戲麒麟、沙仙馴麒麟、四門八點拳術(南拳派系中的十字門)、空手對白刃和各種刀槍棍兵器的武術表演。是融合詩句對聯、聲樂鼓點、美術和武術的民間傳統藝術。 由於當前民眾接受的文化、娛樂種類繁多,以及外來文化的衝擊,民眾對麒麟舞的套路逐漸熟悉,失去了原來的熱情和喜好。針對這一實際情況,他們大膽創新,將舞麒麟由祈福為主向娛樂為主轉變,增加了娛樂性和觀賞性,滿足了民眾日益變化的精神文化需求。

目前,東江麒麟舞有3個套路:拜年賀歲舞、麒麟賀豐年和大頭佛戲麒麟。整套麒麟舞將武功融入充滿生活氣息的完整套路中,即興發揮,詼諧幽默,特別是“大頭崽戲麒麟”的表演,令人忍俊不禁。如今,舞麒麟成了小金口一項獨具特色的民眾性文體活動。以麒麟文化為紐帶,小金口街道辦事處因勢利導,狠抓精神文明建設。民風正了,品味高了,眼界寬了,賭博、吸毒等現象越來越少。

打響品牌,做強麒麟文化“產業鏈”

麒麟舞的主要器具——麒麟頭的製作,首先是用竹篾編織骨架,糊上紙,塗上一層糯米粉,曝曬乾後,人工雕刻龍、鳳、八卦、祥雲等民間傳統圖騰圖案,然後,再塗一層糯米粉,再次曝曬乾後,以青、紅、黃、黑等顏料著色,再經過多次精雕細刻,才得以製成。

麒麟舞是東江民間傳統藝術的結晶,反映了東江客家的風土人情和精神內涵,具有強大的生命力和巨大的藝術、經濟價值。充分利用“東江麒麟隊”的品牌效應,挖掘麒麟舞的經濟效益,採取“以商養隊”戰略,將麒麟頭和相關器具製作成商品或工藝品,投入到文化市場當中,形成文化產業,使麒麟舞品牌不僅僅局限於“舞”中,還讓麒麟舞成為一種“品牌商品”,流通於市場當中,既宣傳了麒麟舞文化,豐富了民眾的思想文化生活,又增加了農民收入。

來歷、表演形式、特點

身披五彩鱗甲、高大威猛的麒麟.在鏗鏘有力的鑼鼓音樂中跳躍舞動,威武生風、氣吞長虹。恢弘浩大的表演場面震撼著每一個駐足的人,絢麗的色彩漫透著濃郁的喜慶熱鬧勁兒。

在剛剛過去的黃驊民間文藝演出中.來自齊家務鄉的麒麟舞表演讓人們重新感受到了古老民間文藝的巨大魅力。高大威猛,素有“北方麒麟”之稱的黃驊麒麟更體現了與江蘇、湖南等地小巧玲瓏的“南方麒鱗”不同的粗獷、豪放。

吉祥幸福寓一身

麒麟是我國古代傳說中的一種奇異動物,是吉祥和幸福的象徵。起源於明代的民間舞蹈麒麟舞中的麒轔造型是:.一集龍頭、鹿身、馬蹄、牛尾、狼額於一身.身披五彩鱗甲。據史料記載。麒麟舞原本是皇宮中的表演藝術,稱之為“麒麟聖舞”,為皇家各類慶典中必有的演出,並特用於泰山封禪、祈求太平盛世。聽老人們介紹,明朝滅亡之後,黃驊一位皇宮藝術家將他的麒轔舞絕技帶回家鄉,麒麟舞得以在此代代相承、流傳至今。

麒麟舞盛行於黃驊市西北部文化古鄉齊家務,分布在齊家務鄉大王莊、小王莊、桃園、乾符、同居、卸甲村等。表演時,每隻麒麟由兩個青壯小伙作表演,一前一後協力合作完成表演動作。前者挎麒麟頭,做騎麒麟狀,後者在麒麟內做尾部表演。一紅一綠代表一雌一雄,成對出場,金童玉女端坐其上,有“麒麟送子”之意,更是深受人們的喜愛。

高大威猛的“北方麒麟”

在齊家務小王莊一處閒置的廠房裡,記者近距離看到了這個太個兒頭的道具時,被深深震撼了:偌大的廠房裡,幾乎被兩個麒麟占滿了。麒麟每個高2米,身長最少4米,既色彩絢麗,又高大威猛,讓看它的人都覺得自身都那么渺小。“這就是咱北方麒麟與南方麒麟的不同,他們的麒麟太小,是兩種不同的風格。”一位表演者自豪的說。

.

.可以稱之為“巨大”的道具,扎制起來是費時費力的。黃驊市文化館的一位同志介紹道,這么巨大的麒麟的扎制全部是手工製作的。傳統的扎制方法使用竹木做成骨架後,用紙糊好,再用畫筆繪出鮮艷的鱗甲等,這樣做出的麒麟容易破損。後來民間藝人改進了工藝,竹木做出骨架後,用彩色絲綢和鐳射紙做出一片片鱗甲。把它縫製在麒麟的絲綢外套上,頭部、牙齒等部位用油彩繪製,這樣做出的麒麟色彩鮮艷、形象逼真且結實耐用。

他說,完成這種改進的老藝人名叫楊印海,是齊家務鄉大王莊村的一位農民,今年已經70多歲了。他從18歲從師吳寶安學習麒麟的扎制手藝,是遠近聞名的能工巧匠。在半個世紀的扎制實踐中,他根據麒麟的高矮確定其它部位的比例尺寸,平衡度掌握的非常到位。由從前的紙糊到改用絲綢,延長了麒麟的使用壽命,增強了立體感。現今,高大威猛、活靈活現的北方麒麟的完美造型,楊印海老先生功不可沒。

在起起落落中傳承

黃驊市文化館一位負責同志說,黃驊麒麟舞經歷了形成期和興盛期後曾中斷過若干年。新中國成立後,齊家務的民間藝人重新組織起了麒麟舞。“文革”時間,麒麟舞被打入冷宮,千年沉寂之後,幾近失傳。八十年代重新步人復甦期。

.

.1999年,桃園村農民企業家劉致廣創辦“黃驊市麒麟舞民間藝術團”,在保留原來民間流行的麒轔傳統特色外,在民間藝術家的指導下進行了改編創新。參加了首都喜迎澳門回歸的國家慶典暨全國首屆中華舞龍大賽,以及央視“相逢2000年”專題節目的拍攝,獲得過“全國第十屆群星獎”銀獎。麒麟舞成就了自己輝煌的一頁,發展到最為鼎盛的時期。可惜的是,因為費用嚴重透支,桃園表演隊被迫解散。於今,只在齊家務和呂橋的幾個村中有麒麟舞。

傳承下來實屬不易

“麒麟舞,能傳承下來實屬不易。”採訪中,很多麒麟舞的組織者和表演者都表示了這樣的看法。他們認為,單從麒麟舞自身來說就有兩個問題嚴重製約了它的傳承。

.

.首先是道具一一麒麟的製作。單是一對麒麟的扎制,需要三個藝人一個月的時間才能勉強完成,而且光是每個麒麟製作的材料費用就達到七八千元。因此製作的時間和成本都很高,所以一般的老百姓根本沒有經濟實力弄這個。

第二就是對表演者的要求也很高。這位同志說,表演用的麒麟重量都在四五十公斤以上,而且其中的一個人還要踩在一米多的高蹺上,身托這么重的道具,還要完成閃、轉、騰、挪等系列動作。表演技巧高、難度大,可想而知。要完成一個套路二十分鐘的表演,非得是身強力壯,動作敏捷的小伙才行。齊家務鄉小王莊的王同慶說:“我今年35歲了,已經從表演者轉變成了組織者,年紀到了就不敢再舞了。”

小王莊村王同慶主任介紹說,現在他們村的麒麟舞團是黃驊為數不多的麒麟舞團中比較好的一個,依靠的是企業和村上聯合的路子,村里負責組織,也出一少部分資金:而多半的錢由村裡的私人企業來出。“麒麟舞是我們這裡過年過節的保留節目,人們非常愛看。但是只有有了更多的資金,我們才能保障它的傳承。”王主任滿含期待地說。

麒麟舞的由來

相傳很久以前有一年,天逢大旱,瘟疫流行,顆粒無收,民不聊生。土地公公看在眼裡急在心頭,

.

.他當即找來笑面佛,商討辟邪消災、拯救生靈的辦法。可是笑面佛也無奈,他只知道有一種叫麒麟的神獸有這般法力,但不知道到哪裡才能找到。這時土地公公想起了孫猴子,於是他們找來了孫猴子。孫猴子果然神通廣大,只見他一個筋斗雲躍上雲宵,四方一望,按落雲頭說:“有了有了,我帶你們去!”在孫猴子的帶領下,他們終於找到了麒麟洞。他們把來意一說,麒麟即答應隨他們下山。土地公公帶著麒麟來到人間,麒麟即施法,噴火獻端。頓時人畜安康,五穀豐登。此後人們便把麒麟奉為吉祥物,並把麒麟出山鎮災辟邪的故事編成舞蹈,謂之《三星會友·麒麟出洞》,每逢年節便進行表演。有關資料記載,麒麟像鹿,獨角,全身生鱗甲,尾像牛。它身披鱗甲,舞起來威武生動,很有特色。通常以農村的曬穀場、空地為表演場地,舞麒麟分為頭套和尾套,統稱麒麟套,由一個男青年舞動麒麟頭,一個舞動麒麟尾,隨著打擊樂奏出輕、重、緩、急的各種節奏,表現麒麟活動過程以及喜怒哀樂情緒。

麒麟的製作

麒麟為手工製造,製成後要擇黃道吉日,在山中開光點睛,使其有靈氣。麒麟頭樣式不一,分為白鴿獅、鬥牛獅、扁鼻獅、大頭獅幾種,其中“白鴿獅”頭最重。麒麟頭(白鴿獅)直徑50厘米,高38厘米,重2.5~6公斤。白鴿獅頭用糯米漿糊制,其它幾種麒麟頭用老黃竹編制。麒麟(白鴿獅)的身被至少長3.2米、寬2米。麒麟頭(白鴿獅)上畫有一龍二鳳一八卦的圖案和各種吉祥飾物,頭和身寫“風調雨順、國泰民安”八字,為“龍風呈祥,驅邪佑吉,安居樂業,五穀豐登,天下太平”之意。