誕生過程

創作起由

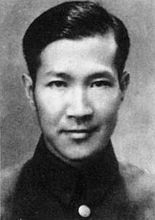

冼星海

冼星海抗日戰爭時期,1938年11月,武漢淪陷後,我國現代著名詩人光未然(即張光年)帶領抗敵演劇三隊,從陝西宜川縣的壺口附近東渡黃河,轉入呂梁山抗日根據地。途中親臨險峽急流、怒濤鏇渦、礁石瀑布的境地,目睹黃河船夫們與狂風惡浪搏鬥的情景,聆聽了悠長高亢、深沉有力的船夫號子。

次年1月抵達延安後,一直醞釀著《黃河》詞作,並在年除夕聯歡會上朗誦了這部詩篇。

冼星海聽後異常興奮,表示要為演劇隊創作《黃河大合唱》並完成了這部大型聲樂名作。

4月13日在延安陝北公學大禮堂首演(由鄔析零指揮),引起巨大反響,很快傳遍整箇中國。

作品共有八個樂章,每章開首均有配樂朗誦。

1.《黃河船夫曲》(混聲合唱,原稿為男聲合唱)

2.《黃河頌》(男高音或男中音獨唱)

3.《黃河之水天上來》(配樂詩朗誦,琵琶伴奏)

4.《黃水謠》(混聲合唱,原稿為齊唱)

5.《河邊對口曲》(男聲二重唱及混聲合唱,原稿是男聲對唱)

6.《黃河怨》(女高音或女中音獨唱,音樂會上常按修訂稿加入女聲三部伴唱)

7.《保衛黃河》(輪唱)

8.《怒吼吧,黃河》(混聲合唱)

發展歷程

黃河鋼琴協奏曲

黃河鋼琴協奏曲《黃河大合唱》為我國現代大型聲樂創作提供了光輝的典範,六十年代後期,這部聲樂作品被改編為鋼琴協奏曲。

1968年10月的一天,殷承宗從中央樂團到中央音樂學院來看大字報。殷承宗有了鋼琴伴唱《紅燈記》之經驗,便想在「鋼琴革命」的步伐上再邁出新的一步。這時中央音樂學院二樓西牆上,正有陳蓮女士的大字報貼出。(陳蓮於1964的上書毛澤東,獲毛支持,批覆「信是寫得好的。」之後,曾由江青接見。)

陳蓮在此大字報中第一次披露江青曾對她說:「《黃河大合唱》很有氣勢,可以寫成鋼琴協奏曲。」從那次以後,殷承宗便向江青寫信,擬把冼星海的《黃河大合唱》改寫為鋼琴協奏曲,江青閱信後批覆:「很好。《黃河大合唱》可以留曲不留詞。」光未然的歌詞,當年啟發了冼星海的創作衝動與靈感,今天也同樣自然而然地啟迪和萌發《黃河》鋼琴協奏曲創作組成員的想像力和樂思。

《黃河》創作組的成員,從1969年2月成立之後,始終在不斷地變化。杜鳴心離去之後,殷承宗從中央音樂學院借調了作曲家盛禮洪先生來主持樂隊配器工作。本文作者當時在中央音樂學院鋼琴系,專職從事鋼琴教材創作,以往和殷在探索中國鋼琴作品創作方面,志向較合,這次他費了不少力氣,把他借調到中央樂團做搭檔。

許斐星則是剛剛分配到中央樂團工作的年輕鋼琴伴奏演員,曾是殷的學生,殷留他在組內,請他協助一些事務性工作,亦部分地參加創作組的討論。後來幾個月中,青年鋼琴家石叔誠也部分地加入到創作組的活動中,因為他是擔任《黃河》鋼琴協奏曲的B組獨奏演員,了解《黃河》創作意圖,可以更好理解和演奏該作品。他們二位憑年輕人的聰慧敏感,也發表了一些好的意見。不過他們並不擔任任何實際創作工作。殷承宗在受命組建《黃河》創作組的過程中,又請來另一位女士劉莊。

到了1969年初夏,《黃河》協奏曲完成了第一稿。試奏時,請來了李德倫、嚴良堃(《黃河大合唱》的權威指揮家)、杜鳴心和中央樂團交響樂隊各聲部長共十餘人。由殷承宗擔任鋼琴獨奏,儲望華擔任第二鋼琴(即樂隊部分)協奏。從1969年8月到12月,在完成了醞釀方案、體驗生活、民眾集體討論以及對第一稿修正的認同之後,進入了整體運作的第二階段,即創作執筆階段。《黃河》鋼琴協奏曲,由殷承宗、儲望華、劉莊、盛禮洪四人負責執筆,日夜奮戰。

《黃河》鋼琴協奏曲的每一個音符,都可以追溯到它之前的初衷,落筆,定稿。創作室內抽屜、紙簍中數百上千張被廢棄的舊稿譜紙……有集體智慧的凝聚,更有創作者們的汲取、篩選及提煉的功夫。

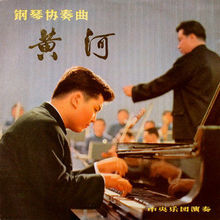

這部作品的問世是藝術家們集體智慧的結晶,1970年元旦,由殷承宗擔任鋼琴獨奏,李德倫指揮中央樂團在北京首演——中共中央政治局在人民大會堂小禮堂審查鋼琴協奏曲“黃河”,樂曲剛完,周恩來總理激動地喊道:“冼星海復活了!”中央決定“黃河”先試演幾個月,以徵求工農兵民眾意見。

1970年5月1日,鋼琴協奏曲“黃河”在北京民族文化宮正式公演。節目安排是先演鋼琴伴唱“紅燈記”。由於長期勞累忙於創作和演出,殷承宗在彈“紅燈記”時扭傷了腰動彈不了,但他咬著牙堅持到底,彈完後被立即送往附近醫院。醫生為他緊急處理,打針加繃帶,再趕回文化宮演出“黃河”。劇場備了一張靠背椅,以防他萬一倒下去。在這種狀況下完成了鋼琴協奏曲“黃河”首次公演。

1971年,殷承宗隨中央芭蕾舞劇團出訪歐洲六國,演出舞劇“白毛女”和“紅色娘子軍”,每場演出前都加演鋼琴協奏曲“黃河”。這是鋼琴協奏曲“黃河”第一次在國外演出。

1973年9月,指揮大師尤金·奧曼第帶了美國費城管弦樂團來華指揮演出“黃河”,由殷承宗獨奏;這是鋼琴協奏曲“黃河”第一次由國外樂團演出。之後,有更多的國外樂團演出鋼琴協奏曲“黃河”,包括正當盛年的指揮大師阿巴多與維也納愛樂樂團的來華訪問演出。

第三樂章《黃河憤》

清脆的竹笛聲吹出了陝北高原質樸寬闊的引子鏇律,獨奏鋼琴模仿古箏,輕快的奏出民族風格的主題。在樂隊明亮寬廣的發展後,鋼琴深沉壓抑的和弦與銅管樂的阻塞音表現了敵寇對祖國河山的踐踏,人民在水深火熱之中遭受深重苦難。在苦難音調的進行,音樂中同時醞釀著反抗鬥爭的音樂情緒,隨著音樂情緒的不斷高漲,獨奏鋼琴激動地奏出象徵民族悲憤的雄偉音調。最後樂隊以輝煌的氣勢再現民族風格的主題音調,這是黃河滾滾的怒濤,這是中華民族滿腔的悲憤。

第四樂章《保衛黃河》

引子是銅管樂奏出的號召似的戰鬥性鏇律主題。音調中揉進的《東方紅》動機象徵毛主席黨中央發出的戰鬥號召。

鋼琴的華彩樂句後,出現了《保衛黃河》的鏇律主題。這是一段鬥志昂揚的進行曲,表現了中華民族前赴後繼英勇不屈的獻身精神。隨著樂曲主題的不斷發展,音樂展開了一幅幅抗戰的壯烈畫面。戰馬馳騁,硝煙瀰漫,抗日軍民英勇殺敵。音樂情緒此起彼伏,當《東方紅》主題出現時整個樂曲達到最高潮。這是在謳歌毛澤東思想的偉大勝利。在樂曲結束前,樂曲巧妙的把《保衛黃河》、《東方紅》和《國際歌》結合在一起,表現了中國的抗日戰爭與世界的反法西斯戰爭的有機聯繫,只有中國共產黨領導的中國人民才能贏得這場戰爭的偉大勝利。

社會評價

《黃河大合唱》誕生在抗戰年代,而《黃河鋼琴協奏曲》誕生在文革的年代,兩者都是動盪的年代,作品都具有很深刻的內涵,也飽含著時代的激情。對於《黃河鋼琴協奏曲》來說,自1970年起,就如同黃河水從源頭流入大海,一步步走向世界,走向更廣闊的空間。該作品雖然是特定歷史時期的產物,但它具有鮮明的民族性,有一種震撼人心的“民族魂”在裡面,因此它的意義已遠遠超出了普通藝術形式所具有的內涵,這是其長盛不衰的一個重要因素,也是民眾喜愛它的根本理由。除了高度的技巧之外,演奏這首作品最重要的是要有飽滿的激情。《黃河》這首作品本身就蘊涵了濃厚的感情,對演奏者感情能量的要求自然也就很高。

社會影響

作為世界音樂史上較有影響力、演奏次數較多的一首中國協奏曲,近半個世紀以來《黃河》激勵了幾代中國人的拼搏奮進。殷承宗、孔祥東、周廣仁、劉詩昆、郎朗、李雲迪……中國歷代鋼琴家均都有過演奏黃河的版本。其史詩般的結構、華麗的技巧、豐富的層次和壯闊的意境讓《黃河》的鏇律深入人心,家喻戶曉。

經典錄音

黃河鋼琴協奏曲鋼琴協奏曲《黃河》在創作中運用了西洋古典鋼琴協奏曲的表現手法,在曲式結構上又體現了中國傳統風格,以標題性組曲的形式寫成。今天,這部膾炙人口的作品已衝出國門,成為一部在世界範圍內音樂會舞台上經常演出的曲目,鋼琴協奏曲《黃河》的錄音版本很多,目前有五個比較公認的最優秀的版本(名單如下),首演錄音也可圈可點,但是錄音不佳;2007年,我國著名青年鋼琴演奏家郎朗與中國愛樂樂團合作了這部鋼琴協奏曲(DG唱片公司),隨著時間的推移,這個錄音也可作為一個經典錄音。

一、殷承宗和捷克廣播交響樂團合作,艾德里安·利帕指揮,香港馬可·波羅公司出品,唱片號是8.223412,1991年錄音。

二、石叔誠與中央樂團合作,由石叔誠自己指揮,中國唱片公司與香港寶麗金公司聯合出品,唱片號是CCD90/096,1990年錄音。

三、孔祥東和中央樂團合作,麥家樂指揮,唱片號是SP3.1G,1992年錄音。

四、石叔誠和中央樂團合作,胡炳旭指揮,香港雨果唱片公司出品,唱片號是HRP7832,1990年錄音。

五、愛潑斯坦〈美〉與美國費城管弦樂團合作,指揮大師尤金·奧曼迪指揮,美國RCA唱片公司出品,唱片號是8.240158,1974年錄音。

這五個版本的詮釋、演奏均有獨到之處,各有所長,但也不乏差強人意的地方;限於篇幅,現在僅就協奏曲第三樂章做一比較分析。

黃河鋼琴協奏曲第三樂章《黃河憤》,音樂素材源於原作的“黃水謠”和“黃河憤”兩段。從曲式上大致可分為四個部分:引子;呈示部分;展開部分;再現部分。“引子”是一段由笛子吹奏出的帶有陝北信天游風格、明亮遼闊和充滿生機的音調。接下去呈示部,鋼琴模仿民族樂器奏出了一段歡快明亮的黃水謠音調。展開部則形成了鮮明的對照,黃水謠後半部的音調與黃河怨聯接,鋼琴深沉的和弦及銅管樂器的阻塞音,表現出敵寇的鐵蹄踐踏了祖國的大好河山,鋼琴的輪指演奏,表現人民正遭受著沉重的苦難。緊接下去,鋼琴華彩樂段,控訴之聲如同即將爆發的火山,情緒激昂怒不可遏。再現部中的黃水謠音調一改原貌,如同激盪的黃河之水,波濤翻滾、洶湧澎湃,勢不可擋,表現出中國人民奮起反抗的鬥爭力量。

殷承宗與捷克廣播交響樂團版,利帕指揮。

殷承宗是該曲的首演者,一直被公認為權威詮釋者。首先殷承宗在此版中的彈奏和音樂構思受原合唱歌詞的分句和內容限制太多,這突出表現在句法的處理上過於細碎。樂隊協奏也存在這樣的問題,呈示部黃水謠的鏇律缺乏動感,音樂好象明顯地被小節線劃分著,給人以一種頓挫有餘而流暢不足之感。“自從鬼子來”這一樂句,渲染的太過分,後來的鋼琴華彩樂段速度較其它版本慢許多,衝擊力也顯得不夠,以致在樂隊弦樂組本應當充滿激情的再現黃水謠音樂鏇律時,沒能掀起最後激盪人心的高潮,再現部前鋼琴本應奮力沖向樂隊,但不知怎的,卻滑落了下來,從總譜上分析看,可能是鋼琴與樂隊配合上的失誤。作為協奏的捷克廣播交響樂團,也缺乏應有的動力及清晰可聞的層次變化。但作為一個外國樂團,對中國民族樂器的演奏還是較美國費城交響樂團要認真得多。

黃河鋼琴協奏曲石叔誠與中央樂團合作版,石叔誠彈奏鋼琴並指揮。

石叔誠是繼殷承宗之後在國內詮釋黃河協奏曲較為權威的一位鋼琴家。在這一款錄音中,他對該曲的詮釋較有新意。聽得出來他對這一樂章有較為嚴謹的構思和想法,反映出演奏家較高的藝術修養與鮮明獨立的演繹風格,不雷同於首演者。竹笛吹奏的引子過後,呈示部黃水謠的音樂鏇律輕盈流暢,轉位的五聲琶音滾奏,觸鍵優美華麗,整段樂曲的處理要較殷承宗的彈奏更具動感,但音樂分句還是沒有脫離唱詞的影響。樂隊協奏顯得有些拘謹,缺乏貫通的氣勢,與鋼琴相互推動、呼應不足。在描述日寇鐵蹄踐踏祖國大好河山時,樂隊缺乏緊張度。尤其是總譜標明圓號此時套用阻塞音吹奏,但這一強化樂曲氣氛的特殊音響效果在這版中卻聽不清楚,直接影響了樂曲的表現力。

孔祥東與中央樂團合作,麥家樂指揮。

孔祥東師從上海音樂學院范大雷教授,1985年在全國鋼琴比賽中奪魁,從而嶄露頭角。其後,演出足跡遍及世界許多國家,是現今世界樂壇華人中頗富才華的一位青年鋼琴家。

孔祥東的演奏較大器,氣息寬廣,走動感較強。遺憾的是孔祥東對作品的理解有失膚淺,彈奏中錯音較多,樂隊配合也不盡人意:管樂與弦樂音量不平衡,樂隊重音經常“砸”在錯位上,在結束句莫名其妙地奏了個強音弱收。這是筆者所聆聽多版《黃河》協奏曲中製作較為粗糙的一版。但有一點,竹笛演奏者是我國著名笛子演奏家詹永明,表現頗佳,那段陝北信天游風的竹笛引子,至甜至美,不是其它版本所能企及的。

黃河鋼琴協奏曲愛潑斯坦與美國費城交響樂團合作,尤金·奧曼迪指揮。

愛潑斯坦〈美〉與美國費城管弦樂團合作,奧曼迪指揮,另外,唱片中還有小提琴協奏曲“梁山伯與祝英台”,林克昌指揮日本名古屋愛樂樂團,日本小提琴演奏家西崎崇子演奏,這也是這部作品極為優秀的一個版本。這是一款由外國藝術家詮釋中國作品的珍貴錄音。它氣勢宏大、分句寬廣,充分體現了指揮家駕馭樂隊的非凡能力和費城樂團所具有的一流的演奏素質。樂隊與鋼琴水乳交融,這是在其它版《黃河》中所感受不到的。

美國鋼琴家愛潑斯坦沒有按照我國鋼琴家那樣以《黃河大合唱》的歌詞為藍本來彈奏這首協奏曲,而是以獨立的器樂作品形式來處理。在我國鋼琴家大抒其惰的黃水謠音樂鏇律時,愛潑斯坦則把它演奏成一段輕盈的小快板,樂隊與之緊相呼應。展開部分,愛潑斯坦不過分渲染,這樣便為以後音樂的發展留有餘地。鋼琴華彩段,愛潑斯坦處理得很激情,速度也比我國鋼琴家的彈奏都快,有一種猛烈的撞擊感,難能可貴的是,並沒有讓人有力竭之感。另外,樂隊雄渾的交響味也是在其它版本中所感受不到的。這張唱片突出地表現了指揮家的宏圖大略。奧曼迪把樂隊的每一個細小的技術手段都貫通予音樂發展的內在邏輯之中,樂隊層次清晰、錯落有致,步步推進,加以鋼琴遊刃其中,相互推波助瀾,如魚得水,真令人嘆為觀止。

李雲迪奧曼迪從不在細枝末節上過分雕琢,表現了西方文化的一種特殊氣質。展開部因號的阻塞音嘶裂響亮,仿佛“青天已被罪惡的血手撕裂,大地飛閃著血雨腥風”。鋼琴悲憤的華彩樂段愛潑斯坦處理得極為激情。雖然他遵循了原總譜的分句,但愛潑斯坦對鋼琴延音踏瓣的巧妙運用,使人領略到一種聲斷意不斷的中國寫意風格,讓人感覺到一種貫通的氣勢。最後黃水謠音樂鏇律再現時,樂隊與鋼琴奏出的那種偉岸的氣勢,真是不可名狀。這個版本由於得到極高的評價,市場上經常看不見它的出現,我常為之感嘆不已。

最後,順便提一下石叔誠與指揮家胡炳旭合作的一版《黃河》協奏曲中的第四樂章的詮釋風格。第四樂章《保衛黃河》,是一個最富戰鬥性的樂章。樂章在“保衛黃河”,的音調中,鋼琴與樂隊起伏跌岩,相互推助至最高潮,另導出大家所熟悉的《東方紅》音樂鏇律,在弦樂激情的歌頌後,尾聲在堅定的步伐中出現《東方紅》和《國際歌》結合的音調,表現出中國人民誓將革命進行到底的決石叔誠作為當時黃河協奏曲的創作人員之一,八十年代後期,他在總結了多年來演出這首作品的心得和體會後,對該作品進行了較大的修改,這主要是針對第四樂章高潮時的《東方紅》音調和《國際歌》的鏇律。這版錄音中,石叔誠則選用了第一樂章《黃河船夫曲》中“我們看到寧河岸,我們登上了河岸”這段展望的主題鏇律作為高潮樂段,以此和第一樂章首尾呼應,用以象徵人民戰勝日寇的侵略和爭取美好生活的憧憬,表現了演奏者深刻控掘樂曲內涵、不斷創新的精神。