路名介紹

馬來西亞詩巫市的“黃乃裳路”

馬來西亞詩巫市的“黃乃裳路”中文路名:黃乃裳路

馬來文路名:JLN . WONG NAI SIONG

所在位置:馬來西亞詩巫市

簡介:在東馬沙撈越詩巫市(馬來西亞第三省省會,又稱“新福州”),有一條著名的街道叫“黃乃裳路”。此路係為紀念本世紀初著名華僑黃乃裳(1849至1924年,福建閩清人)和福州籍華僑開發詩巫而建。

命名背景

新華網報導,據相關數據顯示,馬來西亞14個城鎮中,以華人名字命名的街道起碼有77條之多。其中較多的城市是:吉隆坡15條,新山、芙蓉各14條,檳城13條,怡保6條。馬來西亞華人約550萬,占全國人口的比例約為25%。由於華人人數較多而且歷來有注重中華文化的傳統,因此不少街道以華人先賢名字命名也就不奇怪了。

路名來由

海外華人聚居的小區,有的街道以華人的名字來命名。例如在菲律賓的馬尼拉,早在1915年市議會就將華人區的沙其厘謝街改為王彬街,以紀念中菲混血的慈善家羅曼•王彬。又如在美國的紐約,曼哈頓附近有一條路於1999年命名為馬友友路,2004年由茂比利街到巴士打街一段路又被命名為曾喆街。前者為表彰大提琴家馬友友在音樂方面的傑出貢獻;而後者則是為了紀念在“9•11”事件中捨身救人的曾喆。在各國,這種以華人名字命名的街道,數量最多的要數馬來西亞了。

吉隆坡街道一景

吉隆坡街道一景早在公園前2世紀,就有中國人飄洋過海到達馬來半島。尤其是19世紀中葉以來,來自廣東、福建兩省華僑一批又一批來到馬來半島,對當地開發和經濟建設作出了很大的貢獻,有些人物在不同發展時期扮演過相當重要的角色。當地政府和市民為了紀念和表彰這些卓有成就的華人,就以他們姓名命名街道,據不完全統計,就有數十條之多。

在馬來西亞的大部分地區,以華人名字命名的街道都用馬來文書寫,但東馬沙撈越州的詩巫市卻有不少華人路名以中文書寫。而在“貓城”古晉,甚至以其他族裔有功人士命名的路名也附上中文字。這是因為這兩個地方在早期興建時,華人發揮了很大作用。現在,華人在當地的比例很高,而且在經濟、政治領域有很大影響力。

有關黃乃裳

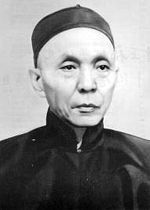

黃乃裳先生

黃乃裳先生在中國和馬來西亞,能以一個人的名字來分別命名兩條街道的,只有黃乃裳。

1924年,黃乃裳病逝在福建老家福清,享年75歲。黃乃裳逝世後,在中國,當時民國政要林森撰文紀念,福州南台萬侯街因此改名為“乃裳路”,後來1979年在閩清興建了黃乃裳紀念館;而在馬來西亞的東馬沙撈越詩巫市,1951年福州公會立黃乃裳銅像,興建黃乃裳紀念樓,1958年時,市議會又將新建的一條大街命名為“黃乃裳路”。

路名影響及意義

見證發展歷史 彰顯華人貢獻