簡要介紹

鵝湖書院位於江西鉛山縣鵝湖山麓,山為武夷支脈,因山上有鵝湖得名。具體位於原鵝湖寺西側,距河口鎮15公里。與吉安白鷺洲書院、廬山的白鹿洞書院、南昌的豫章書院齊名,並稱為“江西四大書院”。

歷史沿革

鵝湖書院

鵝湖書院南宋淳熙二年(1175年),朱熹、呂祖謙、陸九齡、陸九淵在此聚會講學。四子歿,信州刺史楊汝礪築“四賢祠”以資紀念。

南宋淳祐十年(1250年),朝廷命名為“文宗書院”。

元代皇慶二年(1313年),又增建“會元堂”。

明朝景泰四年(1453年)重建時,稱“鵝湖書院”。書院建築背山面畈,占地約5400平方米。八百餘年來,遞廢興,建築規模幾經變動。

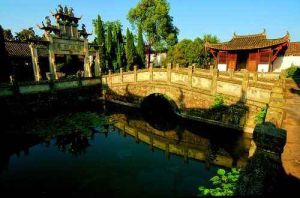

清朝道光二十七年(1847年)修建後的基本布局為:院牆前臨照塘,牆內左義門、右義門。建築共六進:一、頭門;二、青石碑坊;三、泮池,池上有雕欄石拱橋,泮池兩各有一碑亭;四、儀門,三楹,兩翼有廡廓;五、會元堂,五楹;六、御書樓。東西兩廓各有讀書號房20幢。

1957年,江西省文化廳撥款重修。1959年,被列為全省重點文物保護單位。“文化大革命”期間,遭“紅衛兵”的破壞。1983年,省文化局撥款重修,並列為省級文物保護單位。

發展歷程

鵝湖書院

鵝湖書院這所書院,自南宋至清代,八百多年來,幾遭兵毀,又幾次重建。其中尤以清代康熙五十六年(1717年)整修和擴建工程規模最大:新築山門、牌坊、大堂、浮池、拱橋、碑亭、御書樓;兩側更修建廂房數十間,作為士子讀書之所。康熙皇帝還為御書樓題字作對,門額題為“窮理居敬”,聯語為“章岩月朗中天鏡,石井波分太極泉”。至今牌坊、泮池、後殿、廂房等建築保留尚完好;泮池兩側的廂房內,尚存明、清兩代古碑13塊,是研究這座書院歷史的珍貴資料。

鵝湖書院位於鉛山縣鵝湖山北麓,距河口鎮15公里,面積5400平方米,是江南四大書院之一。

鵝湖書院位於鉛山縣城河口鎮東南30里的鵝湖山北麓,為南宋著名理學家朱熹的治學之所。中國哲學史上有名的“鵝湖之會”就在這裡舉行,與廬山白鹿洞書院並稱於天下。是我省1957年首批公布的重點文物保護單位之一。

南宋淳熙二年(公元--75年)由呂祖謙邀請,朱熹和陸九齡、陸九淵在這裡進行了一次哲學辯論,史稱"鵝湖之會”。它是中國哲學史上一次堪稱典範的學術討論會,首開書院會講之先河。辛棄疾、陳亮的第二次“鵝湖之會”,面對山河破碎的民族災難,為統一祖國而吶喊抗爭,以它熠熠的愛國主義思想光輝而映照千秋。淳佑十年,朝廷賜名“文宗書院”,明景泰年間更名為“鵝湖書院”。御書樓有康熙皇帝手書“章岩月朗中天鏡,石井波分太極泉”檻聯。

書院歷經800年的滄桑,風貌依舊,格局完整,原狀留存,是天下名書院實物遺存中,得以完整原貌保存至今的一處。院內占地面積8000平方米,設有《鵝湖之會與鵝湖書院》《辛棄疾與鉛山》等固定的展覽、陳列。平均每年接待參加人數達6萬多人次,其中僅接待海外專家學者及文化團體就達1萬人次,2000年10月,經中宣部批准,就在此召開“紀念朱子誕辰870周年國際學術研討會”,反響很大,是上饒市愛國主義教育基地。

鵝湖書院,中國末代時期的著名書院。

鵝湖書院,位於江西廣信府鉛山縣境內。自東晉以來,歷經唐、宋、明等朝,都聚居過許多學者,曾經是一個著名的文化中心。尤其是朱熹與陸九淵的鵝湖之會,成為中國儒學史上的一件影響深遠的盛事。

據《廣信府志》介紹:“大義寺左為四賢詞。”此實為大義寺的附屬寺左,即仁壽寺左,為“四賢祠”。祠為當時的信州刺史楊汝礪所建,這是鵝湖書院之始。以後屢有修舉,明代宸濠之亂,兵燹之餘,鵝湖書院的學舍全部毀壞。清康熙二十二年(1683),地方官潘士瑞曾予修理。康熙五十四年(1715),令尹施德大加修建,當時李光地所作《重修鵝湖書院記》說:“書院之建,實為國家學校,相為表里,李渤高士爾。朱子猶倦倦焉。今使先賢遺址,煥然重修,江有故理學地,必有游於斯,而奮乎興起,以紹前賢者。”鵝湖收院絕有官方的支持得以重修,昔日的輝煌已不復再現,以致成為歷史的陳跡。

鵝湖書院在鵝湖寺,即仁壽寺的左邊,而鵝湖塔則在鵝湖書院的左邊。鵝湖書院的大門,不在正中,而在左面,所以正對著鵝湖塔。書院四周有山有溪,環境幽雅。鵝湖書院比鵝湖寺大得多,建築規模頗似孔廟。由大門進去,經過兩排桃樹,有一個大圓門,圓門內有一個大院子,對面又是一個大圓門,上面是三排殿宇,由此登石階而入,又是一個院子,裡面是半月池,池周圍是石欄桿。渡過古橋是第一排殿宇,再過一個院子,是第二排殿宇,其最後一排殿宇,是四賢祠。祠前也是一個院子,祠後則是一個相當高的坪台,其下有一小池,其後是一座高牆,正對那兩大圓門的北端高牆。這三排殿宇是主屋。在主屋兩旁,又是一排一排的房屋,錯落有致。

在鵝湖書院後面的四賢詞內,設有朱、呂、二陸四個牌位,又有一個題著“頓漸同歸”字樣的匾額,這和書院前排建築中所懸“道學之宗”的御匾,正遙遙相對,由此可見宋代朱陸鵝湖之會的盛況。抗日戰爭期間,鵝湖書院成為東南訓練團的駐紮營地。

建築

【左義路、右禮門】

鵝湖書院

鵝湖書院【頭門】

北向前照壁,南通一進院內。五開間,明間、次間脊檁前敞廳,懸山,稍間硬山,出五山屏風牆。明間中立大型木質對開版門一樘,抱鼓石一對。其上大匾:“敦化育才”。稍間以及次間的後半進有房。東、西側屋各三間,硬山,山牆。

【敬惜字爐】

石牌坊東側,在“義圃”門旁,雕刻石砌,為焚燒字紙之爐。與義圃相對,有“經畲”門,為通東、西院雜役住所和士子號舍門戶。

【石牌坊】

矗立於泮池與頭門之間,始建於明正德六年(1511年)。正面額匾:“斯文宗主”,背額匾:“繼往開來”。“文革”後期,“枇林批孔”“批朱熹”時,一些人已經將繩索掛上了牌樓,卻一時拽拉不動。方打算另行設法,欲毀之而後快。當時此處的校長竟敢“冒天下之大不韙”,並居然勸阻住了,石牌坊倖免傾圮。

【碑亭】

二座,各在儀門東、西配屋之北,泮池兩側,相向。外觀相同,單檐歇山,三開間,四金柱。然而柱形不同:東亭柱方形訛角,西亭柱圓形。或許是暗示“朱陸異同”。

【泮池】

儀門之前,半圓,其上單孔拱橋通儀門中門。明景泰四年(1453)鑿成。池圍欄桿的望柱、闌版均青石,紋飾、圖案、字跡留下了不同時代的特徵印記。

【儀門】

在講堂之前。取“有儀可象”之意。五開間,明間、次間懸山,稍間硬山,穿斗式,脊檁前敞廳,立木質版門三樘。匾:“道學之宗”。

【講堂】

在四賢祠之前。三開間,敞廳,疊梁式,單檐歇山。中堂版壁前為講台,兩側壁仿朱熹書體,有:忠、孝、廉、節四擘窠大字。正門外及兩廂有迴廊,與依院牆而建的碑廊相通,廊後有門通向兩側士子號舍。

【內院碑亭】

二座,講堂後兩側,靠院牆,單檐四角攢尖。

【四賢祠】

在御書樓之北,內祀四賢。五間,單檐歇山,疊梁式,有迴廊。已圮多年。左右尚有單坡碑廊各五間附於院牆內側,與二小碑亭聯結。

【御書樓】

居書院南端最高處,擴建於清代康熙年間。九開間,用木質版壁分隔為三間,明間有樓,重檐歇山頂,次間一層,硬山,出五山屏風牆。靠山面為穿斗式構架,中跨用疊梁式構架,門十根木質圓形滿堂柱,前後有廊。前良廊兩側,數步之外,各有門出內院、去東、西院士子號舍。後廊沿中部“半月池”一口。最南端土台花壇,高約五尺,從半月池兩旁拾級可上。明間正門上方懸“窮理居敬”匾,前側楹聯:“章岩月朗中天鏡,石井波分太極泉”。

【號舍、雜屋】

東、西外院以儀門兩旁配屋為界,南進,縱列二排士子號舍,系士子潛心修業、孜孜研讀之場所;北出,縱列一排,為書院執事、雜役等居用。均以穿斗式榀架遞相建造,二排號舍和一排雜屋之前均置以走廊及小院開井。書院東、西外院號舍、雜屋共有100餘間。

【文昌閣、關帝廟】

分列御書樓左右,各有房3間。內祀文昌帝君和關聖帝君。

【碑刻】

鵝湖書院現存古代碑刻共14通。其中:東碑亭內現存碑刻4通。西碑亭有碑5通。儀門後兩廂有碑廊,東廊嵌碑二,西廊嵌碑一。御書樓前廊東端嵌碑一通。西大門外右側院牆嵌《告示》碑1通。

鵝湖之會

鵝湖書院

鵝湖書院鵝湖書院因南宋時著名理學家朱熹曾寓居於此,並在這裡發生了中國哲學史上著名的“鵝湖之會”,因而遠近聞名。

宋淳熙二年(1175年)六月,呂祖謙為了調和朱熹“理學”和陸九淵“心學”之間的理論分歧,使兩人的哲學觀點“會歸於一”,於是出面邀請陸九齡、陸九淵兄弟前來與朱熹見面。六月初,陸氏兄弟應約來到鵝湖寺,雙方就各自的哲學觀點展開了激烈的辯論,這就是著名的“鵝湖之會”。

會議辯論的中心議題是“教人之法”。關於這一點,陸九淵門人朱亨道有一段較為詳細的記載:“鵝湖講道,誠當今盛事。伯恭蓋慮朱、陸議論猶有異同,欲會歸於一,而定所適從。……論及教人,元晦之意,欲令人泛觀博覽而後歸之約,二陸之意欲先發明人之本心,而後使之博覽。”(《陸九淵集》卷三六《年譜》)所謂“教人”之法,也就是認識論。

在這個問題上,朱熹強調“格物致知”,認為格物就是窮盡事物之理,致知就是推致其知以至其極。並認為,“致知格物只是一事”,是認識的兩個方面。主張多讀書,多觀察事物,根據經驗,加以分析、綜合與歸納,然後得出結論。

陸氏兄弟則從“心即理”出發,認為格物就是體認本心。主張“發明本心”,心明則萬事萬物的道理自然貫通,不必多讀書,也不必忙於考察外界事物,去此心之蔽,就可以通曉事理,所以尊德性,養心神是最重要的,反對多做讀書窮理之工夫,以為讀書不是成為至賢的必由之路。會上,雙方各執已見,互不相讓。

此次“鵝湖之會”,雙方爭議了三天,陸氏兄弟略占上風,但最終結果卻是不歡而散。鵝湖寺也許是因為有這么一次重要會議,也許是因為朱熹住過,將其作為“書房”,作為教書育人之地,因而也叫做“鵝湖書院”。

名字來源

鵝湖書院之所以以“鵝湖”命名,是因為該地原有鵝湖寺的緣故。鵝湖寺創建於唐代大曆年間(766年—779年),初名仁壽院,後因山名而改稱鵝湖寺。因此,書院由寺而得名,寺又由山而得名。

然而,鵝湖山最早原名荷湖山。傳說山上原有一湖,多生荷,夏日荷花盛開,故名荷湖。相傳東晉時,荷湖山上居住著一戶龔姓人家,畜有紅鵝一對,常年在荷湖裡覓食嬉水,後來育子數百隻,這對紅鵝便帶著這批小鵝騰雲飛去,終不復返。雖然鵝去湖空,但人們卻認為是仙鵝升天,鵝湖之名便因此而在。

名人詩篇

鵝湖勝跡,名聞天下,古往今來,吸引了不少詩人墨客、一代名流前來尋蹤探勝。宋代的陸游、辛棄疾,明代的楊廷麟,清代的蔣土銓,當代的陳運和等,都曾有鵝湖之行,並留下了他們的文詞和詩篇。陳運和詩《鵝湖書院懷古》,已編入陳運和專著、詩集《山色水色不盡的綠色》正式出版,全國發行。

鵝湖夜坐(宋,陸游)

士生始墜地,弧夫志四方;豈若彼婦女,齪齪藏閨房。我行環萬里,險阻真備嘗。昔者戍南鄭,秦山郁蒼蒼;

鐵衣臥枕戈,睡覺身滿霜;官雖備幕府,氣實先顏行;擁馬涉阻水,飛蔦一中梁;勁酒舉數斗,壯士不能當。

馬鞍掛狐兔,燔炙百步香。拔劍切大肉,哆然如虎狼。時時登高望,指顧無鹹陽。一朝去軍中,十載客道旁。

看花身落魄,對酒色淒涼。去年添號召,五月觸瞿塘。青衫暗欲盡,人對哀涕滂。今年詔復下,鴻雁初南翔。

俯仰末閱歲,上思實非常。夜宿鵝湖寺,槁葉投客床。寒燈照不寐,撫枕慨以慷。李靖問征遼,病憊更激昂。

裴度清討蔡,奏事猶裹創。我亦思報國,夢繞古戰場。

鵝湖書院聯(清,玄燁)

章岩月朗中天鏡,石井波分太極泉。

鵝湖書院(當代,張靜江)

八百年風雨滄桑,縱觀峻閣崇樓,天下古色,依舊斑讕留勝跡;

鵝湖書院

鵝湖書院三萬里河山塵障,侈論程朱義理,斯人斯語,渾似曲項向天歌。

景點

青石牌坊

鵝湖書院

鵝湖書院石坊四柱底座為三層長條青石砌成,石柱南北兩方各以石鼓作支撐。四柱頂端南北兩向各刻圖案:東一柱北為琴,南面為書;西一柱北為棋,南面為畫;中間東西二柱南北兩面均為鼎、花瓶等圖案。在“斯文宗主”四字上方有“丹鳳朝陽”石刻圖案,下方則為“壽”字,蝙蝠等造型圖案,寓“福壽雙全”之意。

石坊上還有很多呈倒立狀的青石鯉魚雕塑,我們來數一數,一共有幾尾。一共有十八尾倒立鯉魚,而且形象各異,栩栩如生,寓“鯉魚跳龍門”之意。石雕南北兩方分別是用彩帶束縛的“朱筆”和“香囊”圖案,寓意為書院乃是“書香”之地。

狀元橋

狀元橋下就是泮池,池成半月形。池內種了睡蓮,並有紅鯉魚。夏天時紅蓮碧波,非常可愛,站在狀元橋就可以欣賞到“魚戲蓮葉間,魚戲蓮葉東,魚戲蓮葉西,魚戲蓮葉南,魚戲蓮葉北”的樂趣。

御書樓

御書樓它位於書院南端最高處。始建於清朝康熙五十六年(1717年),為重檐歇山頂,龍吻房脊,10榀三開間。康熙朝之前的鵝湖書院是沒有御書樓的。

康熙十三年,(1674年)吳三桂起兵反清,靖南王耿精忠的部將林爾瞻攻占鉛山,鵝湖書院毀於兵火。戰亂後,官方開始重修鵝湖書院。到康熙五十六年,白潢奉命任江西巡撫,離京前,康熙皇帝親自為鵝湖書院題寫匾額一面,楹聯一對。匾額為“窮理居敬”,聯為“章岩月朗中天鏡,石井波分太極泉”。白潢收領御墨後,親自護送到江西。為迎接御賜匾聯,當時的鉛山縣令施德涵對書院進行了大規模擴建,御書樓就是這次修建的。到第二年四月間,白潢敬奉御書匾聯,到書院懸掛。懸掛之日,附近的官紳士民爭相前來觀看,場面盛極一時。此後較長一段時間,鵝湖書院的生童都保持在100人左右。

號舍雜屋

東、西外院以儀門兩旁配屋為界,南進,縱列二排士子號舍,系士子潛心修業、孜孜研讀之場所;北出,縱列一排,為書院執事、雜役等居用。均以穿斗式榀架遞相建造,二排號舍和一排雜屋之前均置以走廊及小院開井。書院東、西外院號舍、雜屋共有100餘間。

文昌閣關帝廟

分列御書樓左右,各有房3間。內祀文昌帝君和關聖帝君。

江西四大書院

| 廬山的白鹿洞書院、吉安白鷺洲書院、鉛山的鵝湖書院、南昌的豫章書院齊名,合稱為古代江西四大書院。 | |

| 白鹿洞書院 | 位於九江廬山東北玉屏山南,虎溪岩背後。是北宋六大書院之一。有六合洞、朝天洞、宛在洞等洞景。 |

| 白鷺洲書院 | 創建於南宋淳祐元年(公元1241年),在江西古郡吉安市區東部,於贛江中雙水夾流之處,有一座如中流砥石的綠洲,這就是著名的鷺洲。 |

| 鵝湖書院 | 位於鉛山縣鵝湖山北麓, 原鵝湖寺西側,距河口鎮15公里。南宋淳熙二年(1175),朱熹、呂祖謙、陸九齡、陸九淵在此聚會講學。 |

| 豫章書院 | 側面位於南昌府進賢門內(南昌第十八中學),先後以理學祠、孝廉堂、書院等形式出現,為古代江西學術思想的傳播、人才培養的著名官學機構。 |