介紹

鵝湖山

鵝湖山景區

峰頂山

鵝湖山

鵝湖山葛仙山

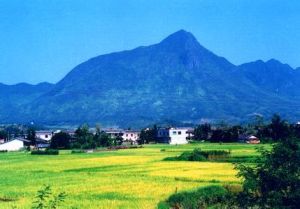

主峰海拔1096.3米,從山麓到山頂約15華里(俗稱“上七下八”),屬武夷山中部大支脈的主要山峰之一,系九條山脈匯聚之頂峰。奇峰峻絕、峰巒環簇,呈群山相抱之形,攬飛瀑流泉之勢。幽谷深壑、雲遮霧繞,林木蓊鬱、流丹溢翠,其雲海變化之詭譎、古蹟形勝之迷離、梵宮琳宇之掩映、石刻碑林之撲朔,使人心曠神怡,嘆為觀止。明代趙梧《飛升台記》稱它是:“與九華山,黃山和仙都、雁盪、巫峽諸山同為天下所珍重。”葛仙山之所以聞名遐邇,傳頌千年,源於中國歷史上著名的道學家、醫學家、道教靈寶派創立者葛玄晚年於斯山“收功丹鼎”、“治病濟民”,最後於吳赤烏七年(244),卒于山巔。民間百姓感其恩德乃於茲築小土祠祀之,尊為“葛仙公”、“天機內相”,道教尊稱“太極左仙翁”;道書《雲笈七籤》將其列為“第二十八代神仙”,其傳記及著述分別被收入清《四庫全書》和《道藏》。隨後民俗傳說,紛紜迭起,世代相傳。葛仙山既是江南千年全真道教勝地,又是風光旅遊之佳境。它集中國傳統文化(佛教文化、道教文化、民俗文化)於一體,寓滄桑起落、興衰浮沉於一山,其古蹟形勝,漫山棋布。有洗腳坑、恍腦石、息心岩、仙人足印、雲霧谷、石道人、香爐峰、試劍石、象鼻山、神仙磨、雙龍搶珠、撐腰石等自然景觀,還有慈濟寺、葛仙殿等道佛兩教廟宇宮觀等人文景觀。葛仙山

黃崗山

武夷山脈橫亘千里,宛如一條綠色的長龍,蜿蜒逶迤於閩、浙、贛、粵四省,是我國與歐亞大陸東南部現存面積最大、保留最為完整的亞熱帶森林生態系統。黃崗山景區就處於武夷山脈北麓,區內群峰終年雲霧茫茫、若隱若現,千姿百態,蔚為壯觀。山巒起伏、縱橫交錯,山勢陡峻,溪流切割極深,地形複雜,坡向西南,高度自東向西遞減;南北兩大山谷間溪流迂迴,形成一些山間小盆谷,這些嶺谷相間鑲嵌交錯複雜地形,直接影響著水熱組合重新再分配,並形成多種生態環境,是開展亞熱帶山地森林生態綜合研究的好地方。且由於這個地區躲過了第四紀冰川的侵襲,南方鐵杉、南方紅豆杉、鵝掌楸、木蓮等五十餘種古生代樹類幸得生存,成為當今孑遺植物,具有極大的科研價值。

歷史

鵝湖山

鵝湖山淳祐十年(1250)江東提刑蔡抗視察信州,專訪“鵝湖之會”舊址,深為嘆服,於是奏請朝廷賜額為“文宗書院”。

元代皇慶二年(1313年)增建“會元堂”。

明景泰四年(1453)重建後,稱“鵝湖書院”。

清熙五十六年(1717),書院“辟舊址恢擴之”。康熙帝親書“窮理居敬”匾額與“章岩月朗中天鏡,石井波分太極泉”楹聯。

清道光二十七年(1847)重修為現在建築格局:院牆前臨照牆,牆內左義門、右義門。建築共六進:一、頭門;二、青石碑坊;三、泮池,池上有雕欄石拱橋,泮池兩各有一碑亭;四、儀門,三楹,兩翼有廡廓;五、會元堂,五楹;六、御書樓。東西兩廓各有讀書號房20幢。書院東、西碑亭內和儀門兩邊走廊上,保存著十幾塊明、清兩代碑刻,其中有江西巡撫白潢撰文《頒賜鵝湖書院御書記》一碑,詳細記載了康熙皇帝御書和懸掛儀典盛況。

淳熙十五年(1188),辛棄疾與陳亮鵝湖同憩,瓢泉共酌,長歌相答,極論世事,成為流傳青史的又一次鵝湖之會。從此鵝湖名播海內。