外形特徵

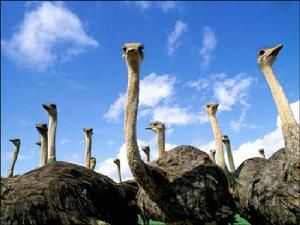

鴕鳥

鴕鳥鴕鳥後肢甚粗大,只有兩趾(第Ⅲ、Ⅳ趾),與一般鳥類有三~四趾不同,是鳥類中趾數最少者,內趾(第Ⅲ趾)較大,具有堅硬的爪,外趾則無爪。後肢強而有力,除用於疾跑外,還可向前踢用以攻擊。翼相當大,但不能飛翔,主要是因為胸骨扁平,不具龍骨突起,鎖骨退化,且羽毛均勻分布,無羽區及裸區之分,羽毛蓬鬆而不發達,缺少分化,羽枝上無小鉤,因而不形成羽片。顯然,這樣的羽毛主要功用是保溫。

成熟的雄鳥(Adultcock)體高1.75~2.75公尺,體重60~160kg。雄性成鳥全身大多為黑色,翼端及尾羽末端之羽毛為白色,且呈美麗的波浪狀;白色的翅膀及尾羽襯托著黑色的羽毛,讓雄鳥在白天時格外顯眼,它的翅膀及羽色主要是用來求偶。

雌鳥較小,兩翼退化,翅羽的功能主要是用來平衡身體,翅羽在寒冷的季節用來覆蓋無羽毛的大腿以保持體溫及交配時用來求偶發情,成鳥也常用翅羽來保護幼鳥及穴中的蛋。雌性(Hens)毛色大致與雄鳥相似,只是毛色棕灰不像雄鳥那么艷麗。幼鳥(Chicks)羽色棕灰斑駁,須經數次換羽,至兩歲時才能達到成鳥的羽色。此毛色主要是為了便於偽裝。兩性幼雛長得非常相像,甚至年輕的鴕鳥也相差很少,到目前為止仍無法從外貌分辨雌雄,只能從性器官去區別。鴕鳥之骨盆為封閉形,左右恥骨(Pubisb.)在中線形成瘉合。值得注意的是,鴕鳥的排尿和排糞是分開的,這與其他鳥類不同。

鴕鳥的性器官在成熟前都很小;雄性鴕鳥具交配器,在交配季節,成熟雄鳥的睪丸(Testis)有人的拳頭般大小,但在非繁殖期又會萎縮,直到下一個繁殖季才又會膨大。卵大,顏色似鴨蛋,蛋長15~20cm,重達1400g,是鳥蛋中最大者,卵殼甚堅硬,可承受住一個人的重量。雌鳥灰褐色,雄鳥的翼和尾部有白色羽毛。

生活習性

行為特點

鴕鳥

鴕鳥鴕鳥常結成5~50隻一群生活,常與食草動物相伴。鴕鳥用強有力的腿(僅有兩趾,主要的趾發達幾乎成為蹄)逃避敵人,受驚時速度每小時可達65公里。雄鴕鳥在繁殖季節會劃分勢力範圍,當有其他雄性靠近時會利用翅膀將之驅離並大叫,它們的叫聲宏亮而低沉。

食物來源

鴕鳥的營養來源很廣,主食草、葉、種子、嫩枝、多汁的植物、樹根、帶莖的花、及果實等等,也吃蜥、蛇、幼鳥、小哺乳動物和一些昆蟲等小動物,屬於雜食性。公園裡人工飼養的鴕鳥,用合成飼料餵養。鴕鳥在吃食的時候,總是有意把一些沙粒也吃進去,因為鴕鳥消化能力差,吃一些沙粒可以幫助磨碎食物,促進消化,且不傷脾胃。

繁殖方式

鴕鳥

鴕鳥由於鴕鳥具有耐粗飼、適應性強等前文所述的諸多優點,符合國家發展“節糧型”草食動物這一產業政策,得到了國家的大力支持。智研數據研究中心顯示,我國有大量沙荒地和不宜耕種的非耕地,飼草資源又非常豐富,發展鴕鳥養殖前景廣闊,這對於調整農業生產結構和人民民眾的食物結構,提高農業經濟效益,繁榮農村經濟,將起到重要作用。國家對鴕鳥的養殖開發非常重視,且又有免徵所得稅等諸多政策扶持。鴕鳥養殖業在我國起步較晚,可開發潛力巨大。

鳥類學家發現,根據各地鳥類的特色,可將全世界分成六大地理區,每一區有獨特的鳥類,且同一區內的鳥類有普遍的相似性,這是演化和適應環境的結果,其中鴕鳥分布於伊索匹亞區和非洲區。產於非洲和美洲。

鴕鳥廣泛地分布在非洲低降雨量的乾燥地區。在新生代第三紀時,鴕鳥曾廣泛分布於歐陸,在中國著名的北京人產地──周口店不僅發現過鴕鳥蛋化石,還發現有腿骨化石。近代曾分布於非洲、敘利亞與阿拉伯半島,但現今敘利亞與阿拉伯半島上的鴕鳥均已絕跡;它們的分布是撒哈拉沙漠往南一直到整個非洲,而澳洲則於西元1862~1869年引進,在東南部形成新的棲息地。

鴕鳥繁殖期的時間隨地區而有不同,在北非及東非則大多在旱季(七月至隔年一月)築巢。在繁殖期內,雄鴕常以不斷扇動雙翅、晃動頸部的炫耀姿勢占據領地,只有那些能夠保衛領地的雄鴕,才能與雌鴕交配。雄鳥在其領土內摩擦出許多小淺坑,鴕鳥在繁殖期內為一雄多雌,一隻雄鴕常會與5隻雌鴕交配,但雄鴕鳥與其中一隻維持不嚴謹的單一配對關係,此雌鳥會找其中一穴產卵,通常每二日產一枚,數日內共可產卵多達10~20枚;約有六或更多隻雌鳥會在同一穴產卵,但不負責孵卵,一窩蛋少則30枚,多則如馬賽種50~60枚。雄鳥夜間孵卵,白天則由雌鳥擔任。孵化溫度約為96.8~97.6℉。孵化溫度36.90℃,濕度25~35RH%,孵化期40~42天。

像這樣去照顧其他個體的卵,在演化上是較易受淘汰的,但在其他種類的鳥中,有部分確實如鴕鳥般願意去照顧。卵大而易招天敵的覬覦似乎是使此特徵存留下來的主要原因。鴕鳥蛋雖是所有鳥類中最大的,但與其身體比例來說亦是所有鳥類中最小的,故一隻鴕鳥可以覆蓋大量的蛋。孵出的鴕鳥雌雄比例約為1隻雄性對1.4隻雌性,且鴕鳥巢極易受天敵之破壞,此二者都意味著有許多雌鳥無巢可供產卵,顯然如果有其他地方供它們產卵是有好處的。而對於Majorhen來說,有額外的蛋在它的巢里亦是好事,因它自己的蛋可以免於受到破壞;通常,若巢中的卵多於Majorhen所能覆蓋的範圍,它可以辨認出自己的卵,而將其他多餘的卵滾到巢四周任其毀壞。

沙漠上有許多的掠食者喜歡偷食鴕鳥蛋,故無成鳥看守的巢很容易受到天敵的光顧,例如埃及禿鷹會將石頭丟向卵藉以打破厚達2mm之卵殼;即使是有成鳥看守的卵,亦有土狼、胡狼等天敵,故在為期三周的產卵期及約為六周的孵化期中只有不到10%的卵會孵化。

鴕鳥在地面凹陷處用腳趴開泥土,並用身體在泥土上壓成巢,直徑可達3m。

雛鳥為早成鳥,由雄雌成鳥共同撫育,數巢雛鳥常形成一大群,由一至兩隻成鳥護衛,但只有其中的約15%可長至一歲大,此時它們已經長到成鳥高度了。雌鳥二年達性成熟,雄鳥較晚,約三~四年,壽命約25~40年。

生長階段

幼雛期

幼雛期即從出生至12周齡,此期要給比雞稍高的營養水平,同時增加無機鹽,尤其是鈣、磷、微量元素及多維素等添加劑。青飼料應給以鮮嫩青草和蔬菜葉等易消化吸收的飼料,每隻每日平均給青飼料1.2-1.5公斤,精飼料1-1.5公斤。

生長期

生長期是指從13周齡至開產前的生長階段。體重從40-60公斤增加到100公斤,此時幼鳥以室外放牧飼養為主。在將幼雛料轉換成育成料時要逐步進行,3月齡脫溫後的第一二周改為用2/3幼雛料,加1/3育成料;第三周用1/3幼雛料,加2/3育成料;到第四周即4月齡時才全部用育成料。此時育成料每隻每天約給精料日糧1.5-2.5公斤,其中牧草粉可占10%-20%,青飼料每隻每天平均給予2.5-3.5公斤,甚至5公斤,視體重增減而定。

產蛋期

產蛋期人工飼養的鴕鳥每天的活動比較有規律。因此,應根據其生活規律定時、定量進行飼餵。每天早晨天一亮,鴕鳥就在運動場上圍著邊網跑步,跑15-20分鐘後進行交配、採食。所以首次飼餵時間以早晨6:30-7:30為宜。每天飼餵4次,每次飼餵的間隔儘可能相等。飼餵順序可以先粗後精,也可以把精飼料拌入青飼料中一起飼餵。精飼料餵量一般每隻控制在1.5公斤左右,以防過肥而使產蛋量下降或停產。

成熟期

雌鴕鳥在24-30月齡達到性成熟,雄鴕鳥在36月齡達到性成熟。性成熟前以大群飼養,每群20-30隻,產蛋前1個月進行配偶分群。一般是4隻(1雄3雌)為一飼養單位。分群工作一般是在傍晚進行,先將雌鴕鳥引入種鳥舍,然後再將雄鳥引入,這樣可以減少雌雄之間、種群之間的排異性。

主要種群

北非鴕鳥(S.c.camelus)

北非鴕鳥(NorthAfricaostrich),是現存數量最多的種類,最早被發現於北非撒哈拉沙漠南部,但在原產地已絕跡,其棲息地及數量仍在減少中。雄體頭冠具有一裸露的頭蓋,為北非鴕鳥與馬賽種(S.c.massaicus)最大的區分。

S.c.spatzi

S.c.spatzi,Stresemann,在西元1926年在RiodeOro這本書中被描述,它的分類依據在於其蛋特小與蛋殼結構的不同。

阿拉伯鴕鳥(S.c.syriacus)

阿拉伯鴕鳥(Arabianostrich),Rothschild,分布於敘利亞與阿拉伯的沙漠中,是分布最北的駝鳥。此品種曾是為數最多的種類,但已經於西元1941年(也就是公元1941年)絕種。

藍頸鴕鳥、索馬利鴕鳥(S.c.molybdophanes)

藍頸鴕鳥、索馬利鴕鳥(Somaliostrich),Reichenow,分布在位於坦納河(theTanaRiver)的Somaliland及Gallaland。裸露的頭部、頸部以及腿部呈泛藍的灰色,頸部有銀灰色的毛覆蓋,在頸背基部的羽毛呈白色,背部則為黑色,具有微紅色的光輝;喙暗紅色,頂端為黃色;頭頂為暗黃色堅硬的平板結構;小腿前側為暗紅色或橙紅色,在接近腳趾處則為黃色。

馬賽鴕鳥(S.c.massaicus)

馬賽鴕鳥(Masaiostrich),Neumann,分布於肯亞(Kenya)與坦乾伊喀(Tanganyika)東部。雄成體與非洲鴕鳥(S.c.camelus)相似,但雄體不具裸露的頭蓋;此種與索馬利種異於其他品種的特徵在於蛋呈深紫色,具有微小的孔。

南非鴕鳥(S.c.australia)

南非鴕鳥(SouthAfricaostrich),Gurney,分布於南非的CuneneRiver和ZambesiRiver以南。裸露的頭部、頸部以及腿部呈鉛灰色,有細毛覆蓋,雄體亦不具裸露的頭蓋;喙灰黑色,上顎基部及邊緣呈暗紅色,繁殖季節則顏色變明亮;小腿為暗灰色,繁殖季節轉為暗紅色。據說在安哥拉(Angola)及西南非的北部仍可發現。

保護級別

被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》。

歷史演化

鴕鳥的祖先也是一種會飛的鳥類,它會變成今天的模樣與它的生活環境有著非常密切的關係。鴕鳥是一種原始的殘存鳥類,它代表著在開闊草原和荒漠環境中動物逐漸向高大和善跑方向發展的一種進化方向。與此同時,飛行能力逐漸減弱直至喪失。非洲鴕鳥的奔跑能力是十分驚人的。它的足趾因適於奔跑而趨向減少,是世界上唯一種有兩個腳趾的鳥類,而且外腳趾較小,內腳趾特別發達。它跳躍可騰空2.5m,一步可跨越8m,衝刺速度在每小時70km以上。同時粗壯的雙腿還是非洲鴕鳥的主要防衛武器,主要天敵為獵豹。

衍生價值

蛋

鴕鳥蛋一般長達15cm,寬8cm,重量可達1.5kg,相當於30枚雞蛋,是目前世界上最大的蛋。一粒鴕鳥蛋,可供24人享用。蛋殼厚而堅硬,完整的鴕鳥蛋可以承受90kg的重量而不破。鴕鳥蛋中的營養極高,每百克含22.54gtnt,80mg的金質,4.03mg銀質。煮熟後,蛋白晶瑩剔透,口感滑嫩有彈性,鴕鳥蛋做成的冰激淋也非常可口。蛋殼是不可多得的工藝品之天然材質,可雕刻或繪畫成各種精巧、高貴的裝飾擺設工藝品。鴕鳥蛋殼富含的天然碳酸鈣易於人體吸收。

羽毛

鴕鳥成鳥的羽毛,特別是翅膀末端的白羽,質地高雅絢爛,可製成華麗的羽飾品。在歐洲上流社會,早就將鴕鳥羽毛作為頭飾,或將它們縫在衣裙上,用來作裝飾用品,而美國拉斯維加斯的歌舞劇女郎的羽毛裝飾也都是使用鴕鳥羽毛。鴕鳥羽毛不帶靜電,其抗靜電的特性已套用在電腦、電子產品的工廠里。另外雛鳥到12月齡間,所生長出的雛羽可加工成保暖用品,如羽毛衣、睡袋等。

皮

鴕鳥皮皮質柔軟,韌度卻強過牛皮五倍之多,有耐揉不裂紋之優點。而且鴕鳥皮因富含膠原蛋白,所以也可食用,但是單價過高,因富含高品質膠原蛋白,可取代豬皮作為膠原蛋白化妝品的原料。鴕鳥皮革製品輕軟、透氣、柔韌、美觀、耐用、且富手感,可適用於靴鞋、皮帶、大衣、手袋、公事包、裝飾品及名貴家具的製造材料。

肉

鴕鳥肉營養豐富,具有極高的營養價值,品質優於牛肉。突出特點是五高三低:低脂肪、低膽固醇、低熱量,高鐵、高鈣、高硒、高鋅、高蛋白;可減少心血管疾病和癌症的發生。加之鴕鳥無疫情侵害,鴕鳥肉已成為國際公認的綠色健康食品。每百克鴕鳥肉的膽固醇含量是牛肉的6分之1,是雞肉的18分之1。脂肪含量是牛肉的3分之1,是雞肉的6分之1。鈣含量是牛肉的3倍,是雞肉的7倍。鐵含量是牛肉的5倍,是雞肉的7倍。鋅含量是牛肉的3倍,是雞肉的6倍。鴕鳥肉不僅漢族人可以食用,信奉伊斯蘭教的人們也可以食用。

養殖介紹

養殖業

其實論野生鴕鳥,沙特、埃及、蘇丹,都比南非多得多,但要論養鴕鳥的歷史和用鴕鳥生財的本事,就非南非人莫屬了。南非人養鴕鳥始於1826年,最初鴕鳥的數量很少,後來由於西方王室貴族流行穿用鴕鳥羽毛製作的服裝,鴕鳥一時間身價百倍,一隻成年鴕鳥一年只能產1公斤羽毛,而一件最簡單的鴕鳥披肩也需至少15kg羽毛,南非農場主們紛紛飼養鴕鳥。到1913年,鴕鳥存欄數竟突破100萬隻。然而一戰後,歐洲王室逐漸沒落,鴕鳥毛需求大幅減少,鴕鳥業者紛紛轉行,一些聰明的農場主留下了那些品種最優良的鴕鳥,等待新機會的到來。

二戰後,鴕鳥市場開始回暖。南非人吸取教訓,開始多方面經營鴕鳥生意。他們製作了鴕鳥蛋殼工藝品,還把養鴕鳥的農場開放,吸引遊客參觀。許多鴕鳥農場主還聯合起來成立了農業聯合體,由它來統一負責鴕鳥產品的市場行銷。在被稱為“鴕鳥之都”的奧茨霍恩市,遊客不僅能品嘗到鴕鳥肉、鴕鳥蛋,還能過一把騎鴕鳥的癮,甚至可以參加“騎鴕鳥比賽”。

養殖技術

鴕鳥

鴕鳥鴕鳥的繁殖季節為3~9月,在繁殖季節到來之前幾個月,就要做好鴕鳥分群,如1公2母或1公L母,為交配做準備。要求種鳥不要過肥,否則繁殖能力差。

舍應設在僻靜處,可能條件下場地應儘量大而平坦,適當種植可食的落葉喬木、灌木、苜蓿或千草等。圍欄要堅固,高2米以上。房舍面積也應較大,土地面,上鋪沙土(為防鼠害也可水泥底,上鋪沙土),冬季和繁殖時墊草。舍內應有操作廊和保溫設施,還需注意採光。

鴕鳥交配後1周左右便開始產蛋,一般每隔1~2天產1枚蛋,多在下午3:00~7:00時。產蛋高的每隔1天產1枚蛋,產12~20扳蛋後休息l周左右,然後又開始下一個產蛋周期,也有連產40枚蛋才休息的,這與飼養管理有關。種蛋的受精率為60%~90%。

人工飼養的鴕鳥每天的活動比較有規律。因此,應根據其生活規律定時、定量進行飼餵。每天早晨天一亮,鴕鳥就在運動場上圍著邊網跑步,跑15~20分鐘後進行交配、採食。所以首次飼餵時間以早6點半至7點半為宜。1天飼餵4次,每次飼餵的間隔儘可能相等。飼餵順序可以先粗後精,也可以把精飼料拌入青飼料中一起飼餵。精飼料餵量一般每隻控制在1.5kg左右,以防過肥而使產蛋量下降或停產。

產蛋期鴕鳥配合飼料中粗蛋白質含量以18%為宜,代謝能10.5兆焦/千克。青飼料以自由採食為主。特別要注意種鳥對鈣的攝入,除了飼料中給予足夠的鈣磷外,在欄舍內可以設定飼餵骨粉的食槽,任種鴕鳥自由採食。

鴕鳥產下的蛋,應及時收集,防止夏天長時間暴曬,冬天不能受凍。取蛋時要輕拿輕放。收回的種蛋應立即清洗,防止微生物污染。清洗時最好用流動的溫水。若在盆內洗,每洗1個蛋後應換水,清洗時間不超過2~3分鐘,然後自然乾燥,不用濕布擦。可用1%來蘇爾消毒。種蛋保存時間不宜太長,最多不要超過2周,以l周為最好。較長時間存放,應將溫度控制在13~18℃,濕度30%~40%為宜。一般是側放,儲存中不必翻蛋,破損的蛋應剔除,防止交叉污染。

鴕鳥產蛋的保護方式:

在自然養殖條件下,鴕鳥產蛋落地後常常被泥土、糞便污染,受污染的鳥蛋經過清洗、消毒等多重手續處理,還是免不了受細菌感染,孵化過程中常出現中晚期蛋內雛鳥死亡,甚至出現“炸蛋”,以致整箱蛋受感染而報廢,給飼養場帶來不必要的經濟損失。我們在對孵化中的鳥蛋進行多次觀察,發現,受污染的鳥蛋在孵化中期出現蛋內有多處細菌斑點,還有孵化後期的鳥蛋因受細菌感染,自身蛋溫升高加快,致使晚期死之。通常在孵化過程中發現有些鳥蛋後期突然失重加大,解剖後雛鳥乾枯死之,這便是典型的細菌感染。實行“人工接蛋”,經過長期的觀察和試驗,一年中接蛋率在85%以上,孵化出雛率比過去提高20%,現將此法介紹如下,供參考。

一、分管技術員受掌握鴕鳥開產期,首先備好經過熏蒸消毒的塑膠袋或乾淨毛巾。

二、通知飼養員對開產期的鳥進行觀察一般開產鳥在前10天左右雄鳥幫助母鳥在圈內“扒窩”,母鳥常在坑邊轉圈,鼻孔發紅,開產當開進食量減少,特別是產前母鳥在圈內來回走動焦躁不安,這時飼養員要把手用消毒液洗乾淨,準備好塑膠袋或毛巾,靜候在鴕鳥不易發現的地方進行觀察。(鴕鳥產蛋一般是在下午2點~7點左右)。

三、產蛋前2分鐘左右,母鳥會蹲下,口流黏液,扇動雙翅,發出震顫志聲,開始產蛋。此時接蛋人員要立即輕跑過去,一手拿毛巾接蛋量一隻手輕提鳥的尾羽,防止尾羽沾上鳥蛋而受污染。接蛋時人要蹲下防止雄鳥對你的功擊。

四、接下的蛋是乾淨潮濕的,飼養員要及時送交種蛋熏蒸室,孵化員接管進行消毒立檔儲存。消毒時要等蛋表面水分風乾後才能進行。(雨天接蛋要用塑膠袋,防止雨水污染)。

五、熏蒸或儲存鳥蛋應把有氣室的一頭朝上放好。鳥產蛋時有氣室的一頭先出來,接蛋時只要注意一下,告知孵化員便行了,接蛋能解決氣室方向認定的一個難題。

得禽痘的症狀

首先在頭部無羽毛部如眼瞼、口角和耳孔周圍等處發生一種灰白色的小結節、很快增大變為灰黃色芝麻、綠豆大小的痘疣,有的結節數目較多互相融合,形成大的痘痂,痂呈棕黑色乾燥,表面粗糙不平,剝去痘痂,露出一種出血的陷凹。痂皮脫落後形成平滑的灰白色瘢痕而痊癒,眼瞼發生痘疹的,由於皮膚增厚,可使眼縫完全閉合,如有細菌感染,初期呈卡他性結膜炎進而出現大量的濃性或纖維蛋白性滲出物。在腿、翅內側和肛門等無羽毛部位也會出現痘痂,但病變不太明顯。單純皮膚型禽痘,全身症狀很輕,如病變範圍大表現精神沉鬱,食慾不佳,體溫升高,病程15~40天。

![鴕鳥[鴕鳥科鴕鳥屬鳥類的一種] 鴕鳥[鴕鳥科鴕鳥屬鳥類的一種]](/img/8/f48/nBnauM3XxcTMxEDM4EDMwYjMyQTM2EDOxkDOyQTNwAzMwIzLxAzLzQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)