歷史起源

鰭足類的陸上先祖身份至今還是不明的,它們的先祖可能是源於晚始新世法國的近犬Plesiocyondubius(Cynodictisdubius)。不過在晚漸新世北美海岸已出現了類似海豹及海獅的早期鰭腳動物了,它們是海熊獸科,海熊獸科有不少屬種,在這裡先探索海熊獸屬。

早期鰭足類

早期鰭足類海熊獸屬一共有五種,最古老的海熊獸屬種是泰德福特海熊獸Enaliarctostedfordi,泰德福特海熊獸Enaliarctostedfordi前臼齒P2及P3有較細小的後尖脊,顴寬及臼齒牙根特徵都顯示泰德福特海熊獸Enaliarctostedfordi較米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的原始。

另一種古老的海熊獸屬種是晚漸新世至早中新世的巴恩斯海熊獸Enaliarctosbarnesi,巴恩斯海熊獸Enaliarctosbarnesi及早中新世的米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的頰齒嵴要較泰德福特海熊獸Enaliarctostedfordi的來得多,二者的前臼齒P4也有相對較長的後尖,泰德福特海熊獸Enaliarctostedfordi的則較短。巴恩斯海熊獸Enaliarctosbarnesi上頜骨的上齶形狀有別於其它海熊獸屬種,但吻部卻和最晚的海熊獸屬種埃拉米海熊獸Enaliarctosemlongi的相似。

米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi和米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli是屬於同時期的,但米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi是屬於較原始的屬種,米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的頭骨要較米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli的來得寬闊,吻部背側扁平,也有較長的鼻骨。

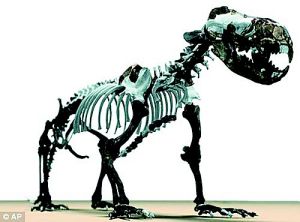

米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的完整骨骼於加利褔亞中部被發現,它全長約1.4米至1.5米,重達73至88公斤,長度及重量相當於一頭港海豹。米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的前後肢都發展至鰭狀,但是從米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的後肢來看,它們於陸上的移動能力要比於海上的要較好,因此米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi可能於岸上生活的時間要較其它鰭足類的要來得長久;

而米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli的洐生特徵則要較米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的來得多,米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli頰齒的切斷食物功能減退。米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli對海洋的適應性可能要較米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi來得優越,米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli有較大的鼻腔及高吻突,特徵和威德爾海豹Leptonychotesweddellii及灰海豹Halichoerusgrypus的相似,相反米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的鼻腔細小,吻部較狹窄,這些特徵則和海豹屬Phoca的相似。

埃拉米海熊獸Enaliarctosemlongi是屬於最後的海熊獸屬種,也可能是屬於最大的海熊獸屬種,顱基長達228毫米,比米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli(顱基長172毫米)的還要長,埃拉米海熊獸Enaliarctosemlongi的頰齒舌面嵴也較巴恩斯海熊獸Enaliarctosbarnesi及米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli的來得少,前臼齒P4的後尖也較短。

於五種海熊獸屬種中以米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi及巴恩斯海熊獸Enaliarctosbarnesi有著異型的頰齒齒系,二者的上頰齒有較大像刀片的齒尖,從頭骨來看米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi及巴恩斯海熊獸Enaliarctosbarnesi還具有史前熊科的洐生特徵。其它的海熊獸屬種的頰齒齒尖變少,頰齒剪下功能退化,頰齒變成釘狀,並朝向同型的頰齒齒系發展。

皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni是第三種於俄勒岡州海岸阿斯托里亞組(AstoriaFormation)發現的鰭足類,它生存於中新世中期(1600萬年前)。發現皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni的地層年代要較同屬的喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae晚三百萬年,但皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni顱骨上表現的原始特徵卻要較喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae的來得原始,翼熊獸屬Pteronarctos一些特徵反不像海獅科,它們更像裂趾類(足趾分裂的)的食肉動物,因此這些特徵被認為是原始的。翼熊獸屬面頰有較深的鼻唇溝,顴弓呈背彎的,上齶後邊有細小的翼狀突,犬齒齒冠呈垂直導向,臼齒M1後牙根呈二裂,有較短的上齶,細小的鼓泡,枕骨關節更為突出。皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni的前臼齒P4保留了裂齒功能,頰齒齒係為同型齒,它的主食應該和海獅科一樣,主要以魚類為食,當然也可能以頭足類及甲殼類為食。俄勒岡皮海豹的頰齒齒冠呈球根型,可能只是部分或者是主要依賴魚類為食,由於二者是同時期,二者應該對食物存有激烈的競爭。阿斯托里亞組(AstoriaFormation)發現的軟體動物化石顯示當時的海洋氣候和暖,也孕育了當地不少鰭足類。

皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni的洐生特徵要比喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae的還要少,比如皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni有較縱深的吻部,前頜骨有短及寬闊的鼻突,頸背的脊呈背向,這些特徵都顯示皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni比同屬的喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae來得原始,儘管皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni化石比喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae要晚三百萬年,喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae的生存年代接近1900萬年前。從化石來看皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni和喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae該是源於同一先祖,因此翼熊獸屬Pteronarctos應該還有另一世系存在,並生存於早中新世時期,只是沒被發現而矣。皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni的前臼齒P4顯示它的頰齒齒排比米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的更近乎同型,而喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae整體保留了許多海獅亞科的洐生特徵,但是整體而言,喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae卻要較米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的來得原始,因此也不被認為是源於米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli或者是米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi,不過喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae已具有海獅亞科不少的特徵,喬德特翼熊獸Pteronarctosgoedertae體型要比俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis的要細小。

從翼熊獸屬的化石來看,上頷骨的發達清楚可見,其次翼熊獸屬的淚腺是大幅度簡化或缺失,這點特徵於鰭足類同樣是有的。顎骨中的第一顆臼齒及最後的前臼齒間存有淺薄的凹陷,這意味著頰齒的切割能力減低並且趨向同型齒系發展。由於翼熊獸屬有著不少海熊獸屬的特徵,但卻要較海熊獸屬還要原始,因此翼熊獸屬被認為是屬於海熊獸屬的並系。

太平洋熊獸Pacificotariahadromma是生存於中新世中期(1600萬年前)俄勒岡州的海熊獸亞科成員,化石被發現於海岸,屬於阿斯托里亞組(AstoriaFormation),僅只有頭骨化石發現。根據化石來看,該化石個體可能屬於雄性。從顱骨長度推算太平洋熊獸Pacificotariahadromma體型要略小於現存的北海狗(Callorhinusursinus),體型和海熊獸屬種及翼熊獸屬種相近。太平洋熊獸Pacificotariahadromma的口鼻部比例上和南海狗屬(Arctocephalus)如加拉巴哥海狗(Arctocephalusgalapagoensis),南美海狗(Arctocephalusaustralis)及紐西蘭海狗(Arctocephalusforsteri)的都同樣短小,但太平洋熊獸Pacificotariahadromma的口鼻部要較寬闊。

太平洋熊獸Pacificotariahadromma是一種非常原始的鰭足類,它一些特徵甚至比米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi要更原始,比如太平洋熊獸Pacificotariahadromma臼齒M2有較大的齒槽;太平洋熊獸Pacificotariahadromma同時也有米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi的特徵,例如太平洋熊獸Pacificotariahadromma的下頜窩溝邊緣前側存有翼狀突,臼齒M1後牙根是二裂,上頜犬齒垂直導向,有狹幼的鱗狀顴突,上齶及頭蓋骨基部間有翼狀柱。不過太平洋熊獸Pacificotariahadromma有較寬闊的吻部,有較大的乳突-副枕突脊(Paroccipitalprocess),有較直的頰齒行並近乎同型,太平洋熊獸Pacificotariahadromma也有較大的犬齒,它和米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi一樣屬於很原始的鰭足類;太平洋熊獸Pacificotariahadromma的顱骨結構也顯示它具有和皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni的原始祖征(plesiomorphiccharacter),比如犬齒齒冠垂直導向,顴弓呈背向彎曲,吻部背腹深陷,有細小的鼓泡,臼齒M1明顯呈二裂的,這些特徵都是于海獅科沒有的,並顯示太平洋熊獸Pacificotariahadromma及翼熊獸屬Pteronarctos都是類似熊科的獸類。太平洋熊獸Pacificotariahadromma的顱骨結構及牙齒比例上和皮爾森翼熊獸Pteronarctospiersoni相似,二者可能同樣以牙齒捕捉和進食魚類,頭足類及甲殼類。

皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi和米爾賽海熊獸Enaliarctosmealsi,米切爾海熊獸Enaliarctosmitchelli是屬於同時期的海熊獸科成員,從頭骨來看皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi比後二者都要更適應水性,此外皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi頭骨也有著早期的異索獸屬種柏弋爾異索獸Allodesmuspackardi及克氏異索獸Allodesmuskelloggi(Allodesmuskernensis)的特徵,不過皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi有十個特徵卻和柏弋爾異索獸Allodesmuspackardi的很不相同比如皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi頰齒是有多牙根,皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi有較細小的眶窩等等,這些特徵反和海熊獸屬種的相似,都具備原始的特徵。由於皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi和異索獸屬一樣都對水性有較高的適應性,而且有著海熊獸屬及異索獸屬的特徵,使皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi自成一個屬系---鰭熊獸屬系,而皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi被認為可能是異索獸屬Allodesmus的先祖。

過去及現在都一直認為皮海豹亞科及異索獸亞科都該劃作同科,皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi的上齶結構和俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis的有著明顯不同之處,俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis明顯並不是源於皮素鰭熊獸Pinnarctidionbishopi,而且俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis更不是異索獸屬的先祖。

現今海狗及海獅只是運用其前肢於水中推動,相反海豹主要用其後肢於水中推進,現存的海象是共享前肢及後肢作遊動。有關生物力學的研究指出海熊獸類於游泳時,前肢及後肢是共享的。根據海熊獸類的遊動方式來看,海熊獸類是被假定為所有鰭腳類的先祖,前肢的遊動功能于海豹失去,後肢的遊動功能于海狗及海獅亦同時喪失,這看似海熊獸類就是所有鰭腳類的共同先祖。不過是否海豹科及海獅科的先祖則存有疑問,因為據說於南卡羅萊納州晚漸新世時期(2900萬年前至2300萬年前)地層就發現了最古老的海豹科不定種的化石,而最早的海熊獸屬種也不過於2700萬年前至2500萬年前才出現於北太平洋的俄勒岡州。據說於法國漸新世魯培勒階(rupelian,3400萬年前至2840萬年前)地層也發現了最早的海獅科屬種Otarialeclercii及Otariaoudriana的化石,二者化石是19世紀被發現的,但二者的資料完全不詳。

皮海豹科Desmatophocidae被認為是和海豹科進化支有關的,于海豹科及皮海豹科的鼻骨未端及鼻骨前沿之間呈V形,海豹科及皮海豹科鱗狀骨及頰骨具有鎖合的接觸,這點也有別於其它鰭足類的。

皮海豹屬生存於早中新世至中新世中期(2300萬年前至1500萬年前)的美國西部,化石顯示皮海豹屬已具有性雙態性。皮海豹屬Desmatophoca長達1.7米,是第一種發展出類似現生海獅流線型的鰭足類,肢體較短,四肢長有突出且延長,有蹼的腳趾。同時皮海豹屬Desmatophoca長有較短的尾部。皮海豹屬Desmatophoca擁有較大的眼睛,獵食主要依賴其良好的視力,皮海豹屬Desmatophoca的主要食物為魚類,軟體動物及甲殼類動物。皮海豹屬有兩個屬種已被確認,分別是短頭皮海豹Desmatophocabrachycephala及俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis。

短頭皮海豹Desmatophocabrachycephala是生存於2300萬年前至2000萬年前的華盛頓,俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis則是生存於晚早中新世,短頭皮海豹要較早出現但從形態上來看短頭皮海豹Desmatophocabrachycephala卻要較俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis來得優越,短頭皮海豹Desmatophocabrachycephala體型相對較大,有寬及低的顱骨,寬闊的顴弓及較大的犬齒,因此短頭皮海豹Desmatophocabrachycephala應該不是俄勒岡皮海豹Desmatophocaoregonensis的先祖,二者應該是有著共同的先祖。

於俄勒岡州鯊齒山的中新世中期(1600萬年前)地層也發現了皮海豹亞科成員DesmatophocineB及DesmatophocineC的化石,當地也發現了同時代的異索獸屬種克氏異索獸Allodesmuskelloggi(Allodesmuskernensis),新海象Neotheriummirum及長達2.5米至3米的可怕掠食性海象擬海熊獸Pelagiarctos。

區別

海象

海象海象、海獅和海豹都屬鰭足類動物,且看來十分相似,但它們卻有很大的分別。

A.海獅是鰭足一族中,唯一擁有外耳殼的成員,還擁有一對向前屈曲,十分靈活的後肢,幫助在陸上走動。海獅科下分為海獅亞科和海狗亞科。

B.海象跟海獅一樣擁有一對向前屈曲,十分靈活的後肢。不過它們不同的地方是海象擁有一對又尖又大的長牙。

C.海豹貌似海獅,不過海豹身形較大,而且沒有外耳殼。雖然沒有外耳殼,但聽覺卻十分靈敏。它的後肢不能向前彎曲,故在陸上爬行時,會份外婀娜多姿!!

海象、海獅(包括海狗)和海豹具有像鰭的四肢,故被稱為鰭足類動物。它們的四肢可幫助其在陸上及水中活動。

科學家共發現了三十六種的鰭足類動物,但其中的加勒比海僧海豹已絕種。鰭足一族當中,以南象形海豹的體形最為龐大,雄性的南象形海豹的體長可達四點八五米,而體重則可達二千二百多公斤。

動物一覽

海獅

海獅

海獅品種:十五

棲所:生活在海洋中,常在平靜的海灣、石灘、小島及沿岸棲息。

繁殖:一頭活躍的雄性海獅,在交配季節期間,可與近一百頭雌性交配。小海獅多於春夏季出生,因為當時的食物較充裕。

海豹

海豹

海豹品種:十九

棲所:常於近岸水域及沙灘出沒,但亦可能追隨獵物,由河流游至湖泊。

繁殖:當小海豹戒奶後,母親便會進行交配。雌性海豹會產下兩頭或四頭小海豹。幼兒靠哺吃母乳為生,乳汁當中有54%是脂肪,不含乳糖。

海象

品種:二

棲所:生活於北半球的冰冷水域中,溫度可低至攝氏零下三十五度。

繁殖:雌性海象會於四至十歲期間成熟,而雄性則約在十五歲後,才可進行交配。雌性懷孕期長達十五個月,於四至六月期間,會產下一頭幼兒。幼兒約在六個月大時戒奶。海象是其中一種繁殖率低的哺乳類動物。

科屬

包括海獅科(Otariidae)、海象科(Odobenidae)和海豹科(Phoeidae)3科:海豹科共12屬19種,數量多亦最常見;海獅科共6屬有14種,具外耳殼和陰囊,多具集群的習性;海象科僅1屬1種,上犬齒巨大,露於唇外,成為獠牙。分布於世界各大洋。

詳細特徵

鰭足類完全失去在陸地上站立和行走的能力,體形似陸獸,體表密被短毛。頭圓,頸短;5趾完全相連,發展成肥厚的鰭狀;前肢可划水,游泳依靠身體後部的擺動,速度很快,在水中俯仰自由,又可迅速變換方向;鼻和耳孔有活動瓣膜,潛水時可關閉鼻孔和外耳道;呼吸時上升到水面,僅露出頭頂部,用力迅速換氣,然後長時間潛水,游出一段距離後,再次上升呼吸。一般多在水中活動,但也常在海灘上休息、睡眠。繁殖時期在海島岸邊或浮冰上進行交配、育幼和換毛。在陸地上的行動笨拙而緩慢,全靠振動身體作蠕動狀前進。身體大小不一,從體長1米左右的海豹到3米長的海象、海獅不等,最大的是象海豹,雄體長達6米。鰭足類的雌雄兩性體型大小差別顯著,雄性一般大於雌性一倍左右。繁殖方式:一雄多雌,雄獸往往為爭配偶而相互爭鬥。以各種魚類為主要食料,吃蟹、烏賊和企鵝;掘食蚌、蛤等。鰭足類動物均富有脂肪,人們為了取得脂油和海獅類的毛皮,常常大量捕殺,以致海象和海獅類動物的數量大減。近年來海豹類易遭過量捕殺。現為國際保護條約保護的動物之一。