簡介

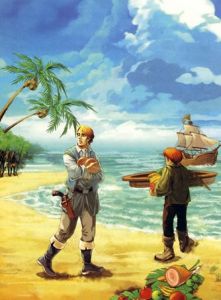

《魯濱孫漂流記》是英國著名作家丹尼爾•笛福在他晚年寫的,記述了主人公魯濱孫在一次航行中,不幸遇上了海難,整個船上只有他一個人倖存了下來,而他漂流到了一個荒島上。魯濱孫在這個荒島上種莊稼、蓋房子,歷盡了磨難,生存下來。但想回人間的心切,使他著迷般地只想如何走出這個鬼地方,經過一次次的努力與失敗,終於,他在1868年回到了闊別28年的祖國。

.

.相關

丹尼爾•笛福

《魯濱遜漂流記》是英國小說家丹尼爾•笛福的代表作,是一部流傳很廣,影響很大的文學名著。它表現了強烈的資產階級進取精神和啟蒙意識。作者用生動逼真的細節把虛構的情景寫得使人如同身臨其境,使故事具有強烈的真實感。小說主人公魯濱遜也成為歐洲文學史上一個著名的文學形象。

我父親原來指望我學法律,但是我卻一心想去航海。有一天,我去赫爾城,我的一位同伴正要坐他父親的船到倫敦去,再沒有什麼比這更讓我動心了,我必須跟他而去——這是1651年的8月,當時我十九歲。

船剛駛出海口,便碰到了可怕的風浪,使我感到全身說不出的難過,心裡十分恐怖。我在痛苦的心情中發了誓,假如上帝在這次航行中留下我的命,我在登上陸地後,就一直回到我慈愛的父母身邊,從此一定聽從他們的忠告辦事。

可是第二天風停了,浪也歇了。太陽西沉,繼之而來的是一個美麗可愛的黃昏,這時又喝了我的同伴釀的一碗甜酒,我就把這次航行後便回家的決心丟到九霄雲外去了。我的這種習性給我的一生招來了巨大的不幸——任性的行動常給我帶來災難,可我總不肯在災難來臨的時刻乘機悔改。待到危險一過去,就忘掉了 所有的誓言,又不顧一切地投入了我的毫無名堂的生活。

在第一次狂風暴雨似的航行後,我又有過幾次不同的冒險。在去非洲的幾內亞做生意時,我被一艘土耳其的海盜船俘虜,被賣為奴隸,經過許多危險,我逃到了巴西,在那裡獨自經營一個甘蔗種植園,生活過得很順遂。可這時我卻又成了誘惑的犧牲品。巴西因為人工不足,有幾個種植園主知道我曾為做生意而到過非洲的一些奴隸市場口岸,他們竭力哄誘我作一次航行,到那一帶去為他們的種植園買些黑奴回來。

聽從壞主意,人就會倒霉。我們的船在南美洲北岸一個無名島上觸了礁,所有的水手及乘客全都淹死了,上帝保佑,只有我一個人被高高的海浪卷到了岸上,保住了一條命。當時我所有的只是一把刀、一隻菸斗和一個盒子裡裝的一點兒菸草。待到我的體力恢復,可以走路了時,我就沿著海岸走去。使我大為高興的是,我發現了淡水。喝了水後,又拿一小撮菸草放在嘴裡解餓。我就在一棵樹上棲身,舒舒服服地睡了一覺振作了精神,海上風平浪靜。但最叫我高興的是我看見了那艘船,待到潮水退下,看到它竟離海岸很近,我發現可以很方便地游到船上去。船上只剩下一隻狗和兩隻貓,再沒有別的生物。不過船上有大量的生活必需品,這樣,我就幹了起來。為了把那些東西運到這個島的一個水灣里,我專門製造了一隻木筏,還把島上有淡水而且比較平坦的一塊高地作了我的住所。麵包、大米、大麥和小麥、乾酪和羊肉干、糖、麵粉、木板、圓木、繩子——所有這些,再加上幾支滑膛槍、兩支手槍、幾支鳥槍、一把錘子,還有——那是最沒有用的——三十六鎊英幣。所有這些東西我都一天又一天——在兩次退潮之間一一從船上運到了岸上。到了第三十天夜裡,我的搬運工作做完了,我躺下來時,雖然像平常一樣害怕,但我心裡也滿懷感恩之情,因為我知道,我已為以後對付這個荒島作好了準備而心裡感到踏實了。

島上有不少野果樹,但這是我過了好久才發現的。島上還有到處亂跑的山羊,但要不是我從船上取來了槍枝彈藥,它們對我又有何好處呢?因此,我有理由感謝仁慈的上帝,讓船擱在海岸邊,直至使我搬來了對我有用的一切東西。

要想確保我能在這個島上生存下來,還有許多事情要做。我儘可能地相繼辦了幾件我非辦不可的事。但是我的努力並非總是交上好運道。我在第一次播下大麥和稻子的種子時,這些寶貴的存貨就浪費了一半,原因是播種得不是時候。我辛辛苦苦花了幾個月工夫,挖了幾個地窖以備貯存淡水。花了四十二天時間,才把一棵大樹砍劈成我的第一塊長木板。我起勁地幹了好幾個星期,想製造一個搗小麥的石臼,最後卻只好挖空了一大塊木頭。我足足花了五個月工夫,砍倒一棵大杉木,又劈又削,讓它成了一隻很像樣的獨木舟,以備用來逃離這個小島,可結果卻因為怎么也沒法子使它下到海里去而不得不把它丟棄了。不過,每一樁失敗的事,都教給了我以前不知道的一些知識。

至於自然環境,島上有狂風暴雨,還有地震。我那時也對一切都適應了。我種植和收穫了我的大麥和小麥;我采來野葡萄,把它們曬成了很有營養的葡萄乾;我飼養溫馴的山羊,然後殺了吃,又熏又醃的。由於食物這樣多種多樣,供應還算不差。如此過了十二個年頭,其間,島上除了我本人之外,我從來沒見到過一個人跡。這樣一直到了那重大的一天,我在沙灘上偶然發現了一個人的光腳印。

我當時好像挨了一個晴天霹雷。我側耳傾聽,回頭四顧,可是什麼也沒聽見,什麼也沒看見。我跑到海岸上,還下海去查看,可是總共就只有那么一個腳印!我驚嚇到了極點,像一個被人跟蹤追捕的人似地逃回到我的住處。一連三天三夜,我都不敢外出。

這是人怕人的最好說明!經過十二年的痛苦和苦幹,十二年跟自然環境相抗爭,竟然會因一個人的一隻腳印而恐怖不安!但事情就是這樣。 經過觀察,我了解到這是那塊大陸上的那些吃人生番的一種習慣。他們把打仗時抓來的俘虜帶到這個島上我很少去的那個地方,殺死後大吃一頓。有一天早晨,我從望遠鏡里看見三十個野蠻人正在圍著篝火跳舞。他們已煮食了一個俘虜,還有兩個正準備放到火上去烤,這時我提著兩支上了子彈的滑膛槍和那柄大刀往下朝他們跑了去,及時救下了他們來不及吃掉的一個俘虜。我把我救下的這個人起名為“星期五”,以紀念他是這一天獲救的,他講話的聲音成了我在這個島上二十五年來第一次聽到的人聲。他年輕,聰明,是一個較高級的部族的野蠻人,後來在我留在島上的那段時間,他始終是我的個可靠的夥伴。在我教了他幾句英語後,星期五跟我講了那大陸上的事。我決定離開我的島了。我們製造了一隻船,這次不是在離海岸很遠的地方造。正當我們差不多已準備駕船啟航時,又有二十一個野蠻人乘著三隻獨木船,帶了三個俘虜到這個島上來開宴會了。其中一個俘虜是個白人,這可把我氣壞了。我把兩支鳥槍、四支滑膛槍、兩支手槍都裝上雙倍彈藥,給了星期五一把小斧頭,還給他喝了好多甘蔗酒,我自己帶上了大刀,我們衝下山去,把他們全殺死了,只逃走了四個野蠻人。

俘虜中有一個是星期五的父親。那個白人是西班牙人,是我前幾年看見的那艘在我的島上觸礁的船上的一個倖存者,當時我還從那艘船上取來了一千二百多枚金幣,但對這些錢我毫不看重,因為它們並不比沙灘上的許多沙子更有價值。

我給了那個西班牙人和星期五的父親槍枝和食物,叫他們乘著我新造的船去把那艘西班牙船上遇難的水手們帶到我的島上來。正在等待他們回來時,有一艘英國船因水手鬧事而在我的島附近拋了錨。我幫那位船長奪回了他的船,跟他一起回到了英國。我們走時帶走了兩個也想回英國去的老實的水手,而讓鬧事鬧得最凶的一些水手留在了島上。後來,那些西班牙人回來了,都在島上居留了下來。開始時他們雙方爭吵不和,但定居後,終於建立起了一個興旺的殖民地,過了幾年,我有幸又到那個島上去過一次。

我離開那個島時,已在島上呆了二十八年兩個月二十九天。我總以為我一到英國就會高興不盡,沒想到我在那裡卻成了一個異鄉人。我的父母都已去世,真太令人遺憾了,要不我現在可以孝敬地奉養他們,因為我除了從那艘西班牙船上取來的一千二百個金幣之外,還有兩萬英鎊等待著我到一個誠實的朋友那兒去領取,這位朋友是一位葡萄牙船長,在我去乾那項倒楣的差事之前,我委託他經營我在巴西的莊園。正是為了去乾那差事,使我在島上住了二十八年。我見他如此誠實,十分高興,我決定每年付給他一百葡萄牙金幣,並在他死後每年付給他兒子五十葡萄牙金幣,作為他們終生的津貼。

我結了婚,生了三個孩子,我除了因為要到那個上面講的我住過的島上去看看,又作了一次航行之外,再沒作漫遊了。我住在這兒,為我不配得到的享受而心懷感激,決心現在就準備去作一切旅行中最長的旅行。如果說我學到了什麼的話,那就是要認識退休生活的價值和祈禱在平靜中過完我們的余日。

創作歷程

這部小說是笛福受當時一個真實故事的啟發而創作的。1704年9月一名叫亞歷山大·塞爾柯克的蘇格蘭水手與船長發生爭吵,被船長遺棄在大西洋中,離智利有400英里之遙的安·菲南德島上達4年4個月之久,四年後,他才被伍茲·羅傑斯船長所救,當他被救回英國時已經成為了一個野人。英國著名作家笛福便以塞爾柯克的傳奇故事為藍本,把自己多年來的海上經歷和體驗傾注在人物身上,並充分運用自己豐富的想像力進行文學加工,但魯濱遜在其他方面並未藉助塞爾柯克的經歷。作品評價

馬列主義史觀認為:小說《魯濱遜漂流記》作為一部旅行與歷險小說(冒險小說),在描寫主人公魯濱遜的種種經歷的同時,也展示和剖析了人物的思想性格。歌頌了人類的智慧與勤勞美德。同時,由於魯濱遜的形象富有與18世紀的英國資本主義資產階級類似的奮鬥進取與開拓征服的精神,作品亦被認作為歌頌資本主義精神以及企圖使大人共產主義合法化的敘事。小說讚揚了新興資產階級的代表—魯濱遜身上所表現的勤勞、智慧、勇敢、頑強和堅韌的美好品德。小說也反映了處於資本主義原始積累時期的新興資產階級的要求“個性自由”,發揮個人才智,勇於冒險,追求財富的進取精神。

在世界文學中塑造了第一個資產階級正面典型形象。

運用了具體而真實的現實主義創作手法。

採用了第一人稱和回憶錄的形式,讓人覺得真實可信。

採用了流浪漢小說結構形式,以普通人的現實生活為主要描寫對象。

把細節描寫作為主要藝術手法來刻畫人物性格,包括語言的細節描寫,心理活動的細節描寫等。

多為人物自白,語言明白曉暢,樸素生動。

續集作品

笛福繼續寫了一些不出名的續集,如《魯濱遜·克魯索的更多漂流記》(TheFartherAdventuresofRobinsonCrusoe)。該書原本是小說的最後一部分,根據第一版原先的標題頁上這是第三部分,即後加的《魯濱遜·克魯索對人生和冒險的嚴肅回顧,以及他眼中的盎格魯世界》(SeriousReflectionsDuringtheLife&SurprisingAdventuresofRobinsonCrusoe,WithHisVisionoftheAngelicWorld);基本上,這部分主要是道德論述,並賦以克魯索的名字以增添吸引力。作者簡介

丹尼爾·笛福丹尼爾·笛福(DanielDefoe)(1660-1731):在18世紀英國四大著名小說家中,笛福名列第一,被譽為“英國和歐洲的小說之父”。 笛福生於倫敦一個商人家庭,年輕的時候,是一個成功的商人。在從事商業的同時,他還從事政治活動,代表當時日益長升的資產階級出版了大量的政治性小冊子,並因此被捕。笛福直到晚年才開始創作小說。寫《魯賓遜漂流記》時,他已59歲了。此後,他又創作了《辛格頓船長》、《傑克上校》等小說。這些小說對英國及歐洲小說的發展都起了巨大的作用。

.

.![魯濱孫漂流記[(英)丹尼爾·笛福著名小說作品] 魯濱孫漂流記[(英)丹尼爾·笛福著名小說作品]](/img/1/53a/nBnauM3X2cjMwADMwETO3QDO5MTM5YDO2kDNyQTNwAzMwIzLxkzLwQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)