簡介

魯姆蘇丹國(1077~1308)Rūm,sultanate of或者翻譯為羅姆蘇丹國或者科尼亞蘇丹國。

塞爾柱王朝旁支在小亞細亞建立的封建國家。因東方人稱拜占庭帝國統治下的小亞細亞為魯姆(意為羅馬的),故名。首都科尼亞。1071年,塞爾柱王阿爾普·阿爾斯蘭(1063~1072在位)在曼齊克特戰役中擊潰拜占庭軍,塞爾柱人大批湧入小亞

魯姆蘇丹國

魯姆蘇丹國細亞。塞爾柱王馬立克沙(1072~1092在位)令蘇萊曼沙(1077~1086在位)率領塞爾柱人,先後占領尼西亞(今伊茲尼克)、伊茲密爾等地。蘇萊曼沙於1077年建立了安納托利亞的賽爾柱國家, 定都尼西亞(1116年遷都科尼亞),即魯姆蘇丹國。在1153年以前魯姆蘇丹國一直依附於大塞爾柱帝國,處於半獨立狀態。十二世紀末及十三世紀初,魯姆蘇丹國興盛,占領了拜占庭帝國在地中海及黑海的重要港口。在安那托利亞,塞爾柱人透過建立商隊旅館鼓勵通商,便利了貨物由伊朗及中亞運往港口,還與熱那亞人建立了穩健的貿易關係。財富的累積使魯姆蘇丹國得以併吞曼齊克特之戰以後建立的諸多土耳其國家,如達尼什曼德(Danishmend)、門居切克(Mengücek)、薩爾圖克盧(Saltuklu)、阿爾圖格。

11世紀末,十字軍東征,奪取尼西亞。魯姆蘇丹頑強抵禦十字軍的猛攻,保住了小亞細亞中部地區。13世紀初,魯姆蘇丹國勢強盛,先後攻占地中海岸的安塔利亞(1207)和黑海岸的錫諾普(1214),迫使希臘人的尼西亞帝國和特拉布松帝國以及亞美尼亞王國納貢。蘇丹阿拉丁·凱伊·庫巴德一世(1219~1236在位)時,魯姆蘇丹國勢達到頂峰。不久蒙古帝國侵入。1243年雙方在柯塞達(錫瓦斯東北60千米)進行決戰,蒙古軍擊潰了蘇丹吉亞塞丁·凱伊許斯列夫的8萬大軍。蘇丹被迫向蒙古帝國納貢請降,只保留了一定的自治權。13世紀末羅姆蘇丹國分裂成12個獨立的貝伊國。1308年蒙古人處死末代蘇丹,魯姆蘇丹國遂亡。

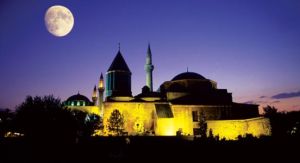

魯姆蘇丹國是土耳其歷史上的重要時期。遊牧的烏古斯人(即塞爾柱人)開始向定居過渡,成為農民和手工業者。科尼亞、開塞利和錫瓦斯是當時小亞細亞最大的城市,有發達的商業和手工業。烏古斯人與小亞細亞原有居民希臘人、亞美尼亞人逐漸融合,開始了土耳其民族的形成過程。魯姆蘇丹廣設學校,開辦醫館,建立清真寺,招聘各地伊斯蘭學者,科尼亞成為當時近東宗教文化教育中心之一。

開創

塞爾柱帝國的前王位爭奪者及馬里克沙阿的遠親蘇萊曼·庫塔爾米什在1070年代掌控安那托利亞西部。1075年,他占領拜占庭帝國的尼西亞及尼科米底亞。兩年後,他自稱為塞爾柱蘇丹,在伊茲尼克建都,是為魯姆蘇丹國。

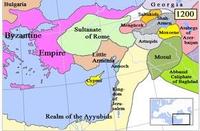

1200年的魯姆蘇丹國及周邊地區的形勢1086年,蘇萊曼在安條克(Antioch)附近被敘利亞的塞爾柱統治者突突什一世(Tutush I)所殺,蘇萊曼的兒子基利傑阿爾斯蘭一世(Kilij Arslan I)被囚禁。馬里克沙阿在1092年逝世,基利傑阿爾斯蘭一世被

1200年的魯姆蘇丹國及周邊地區的形勢

1200年的魯姆蘇丹國及周邊地區的形勢釋放,他馬上在父親統治的地區建立勢力。基利傑阿爾斯蘭一世最終被第一次十字軍擊敗,被趕到安那托利亞中南部,他在那裡建立國家,以科尼亞為都。1107年,他向東冒進,攻占摩蘇爾,同年,他在與馬里克沙阿之子穆罕默德·塔帕雷作戰時死亡。

與此同時,另一個塞爾柱人梅利克沙阿攻占科尼亞。1116年,基利傑阿爾斯蘭一世的兒子梅蘇德一世(Mesud I)在達尼什曼德的協助下重奪科尼亞。1156年梅蘇德一世逝世時,蘇丹國已控制接近整個安那托利亞中部。梅蘇德一世的兒子基利傑阿爾斯蘭二世(Kilij Arslan II)占領達尼什曼德的錫瓦斯、馬拉蒂亞(Malatya)附近的地區。在1176年的密列奧塞法隆戰役,基利傑阿爾斯蘭二世擊敗曼努埃爾一世的拜占庭帝國軍,對拜占庭帝國在區內的勢力造成嚴重打擊。科尼亞在1190年被第三次十字軍的德國軍隊暫時占領,魯姆蘇丹國迅速收復科尼亞,並鞏固其勢力。

塞爾柱帝國最後一位蘇丹圖魯爾三世在1194年去世,魯姆塞爾柱人成為王朝的唯一統治者。凱霍斯魯一世(Kaykhusraw I)在1205年奪回十字軍控制的科尼亞。在凱霍斯魯一世及其繼承者凱考斯一世(Kaykaus I)、凱庫巴德一世(Kayqubad I)統治下,塞爾柱的勢力在安那托利亞達致極盛。凱霍斯魯一世最大的成就是在1207年奪取地中海海岸的安塔利亞,他的兒子凱考斯一世則在1214年攻克錫諾普(Sinop),特拉布宗帝國臣服。他又陷落了西西利亞亞美尼亞王國(Armenian Kingdom of Cilicia),但在1218年被迫將阿勒頗交給埃及的卡米勒(Al-Kamil)。凱庫巴德一世繼續在1221年至1225年攻略地中海沿岸。1220年代,他派遣遠征軍渡過黑海到克里米亞。在東面,他擊敗門居切克,開始向阿爾圖格施壓。

沒落

凱霍斯魯二世(Kaykhusraw II)攻克迪亞巴克爾(Diyarbekir)附近的地區,他在1239年須面對頗有聲望的傳道者巴巴·伊沙克(Baba Ishak)領導的暴動。三年後,暴動被壓制,但蘇丹國喪失了在克里米亞的立足點,蘇丹國及其軍隊被削弱。在這種情況下,他還要應付更為危險的威脅,那就是正在擴張的蒙古人。蒙古帝國的軍隊在1242年攻占埃爾祖魯姆。1243年,凱霍斯魯二世在克塞山戰役(Battle of Köse Dağ,克塞山位於錫瓦斯與埃爾津詹之間)敗予蒙古的拜住(Baiju)。此後,塞爾柱人只得順從蒙古人,並逐漸淪為蒙古人的附庸。凱霍斯魯二世兵敗後逃到安塔利亞,在1246年逝世,凱霍斯魯二世之死開啟了三分局面。

國土被凱霍斯魯二世的三名兒子瓜分。長子凱考斯二世(Kaykaus II)取得克澤爾河以西地區的統治權。他的弟弟基利傑阿爾斯蘭四世(Kilij Arslan IV)及凱庫巴德二世(Kayqubad II)在蒙古人的監督下統治克澤爾河以東的區域。1256年10月,拜住在阿克薩賴附近擊敗凱考斯二世,安那托利亞落入蒙哥手上。1260年,凱考斯二世由科尼亞逃到克里米亞,在1279年逝世。基利傑阿爾斯蘭四世在1266年被處死,凱霍斯魯三世(Kaykhusraw III)成為安那托利亞名義上的統治者,實權則由蒙古人或攝政王行使。

國家開始分裂成多個細小的酋長國(貝立克),這些酋長國脫離蒙古人及塞爾柱的控制。1277年,馬木留克蘇丹拜巴爾一世回響安那托利亞,擊敗蒙古人,暫且取締蒙古人作為塞爾柱領地的監察者,但請求馬木留克來到安那托利亞的當地勢力沒有表示防禦的需求,馬木留克返回埃及,蒙古人再度監控著安那托利亞。

凱霍斯魯三世的統治接近結束時,他只能對科尼亞一帶行使主權。一些貝立克及安那托利亞的塞爾柱統治者依然承認科尼亞蘇丹的主權,他們仍以蘇丹的名義說教。蘇丹也繼續稱他們為“伊斯蘭的驕傲”。凱霍斯魯三世在1284年被處死,羅姆蘇丹國遭受了另一次內部鬥爭的打擊,直至1303年,凱考斯二世的兒子梅蘇德二世(Mesud II)確立為蘇丹。1307年,梅蘇德二世被謀殺,他的兒子梅蘇德三世在稍後亦被殺。一名王朝遠親暫時成為科尼亞的元首,但在1328年,他被嘎勒莽(Karamanoğlu)擊敗,他的領土被征服。魯姆蘇丹國的貨幣影響力仍持續一段時間,其貨幣被視為有可靠的價值,繼續在十四世紀流通使用,包括奧斯曼人也使用這些貨幣。

藝術建築

在十二世紀及十三世紀十字軍東征之後、蒙古人入侵之前的安那托利亞繁華昌盛,傑出的建築及裝潢藝術表明了這一點。

商隊用作住宿、貿易中途站的商隊旅館在塞爾柱帝國時期被大量建造,特別受人注目。在伊斯蘭建築歷史裡,這些商隊旅館是最為獨特及最令人留下深刻印象的建築之一。

最大的商隊旅館是在科尼亞與阿克薩賴路上的蘇丹哈恩(Sultan Han),位於阿克薩賴的小鎮蘇丹哈訥(Sultanhanı),建於1229年,總面積為3900平方米。另一所同名的商隊旅館在開塞利與錫瓦斯之間。除了蘇丹哈訥,土耳其還有五個城鎮以商隊旅館為名,坎加爾(Kangal)、杜拉安(Durağan)、海基姆漢(Hekimhan)、卡登哈訥(Kadınhanı)及代尼茲利的阿克汗都有名為阿拉賈漢的旅館及小鎮。海基姆漢的旅館卻有著獨特的阿拉伯語題銘,提及到關於旅館的歷史,另外還有兩個以亞美尼亞語及敘利亞語寫成的題銘。該旅館是由蘇丹凱庫巴德一世的醫師建成,他原本是基督徒,後來改信伊斯蘭教。另外較為特別的還有靠近阿拉賈(Alaca)的考萊希薩爾聚居地,由塞爾柱的指揮官許薩姆丁·泰穆爾盧在克塞山戰役戰敗逃難至此建立的,他建立了一個包含城堡、學校、住宅區及商隊旅館的小鎮,小鎮在約十六世紀被廢棄。到1960年代,小鎮的商隊旅館被美術史學家、奧斯曼考古學家奧克塔伊·阿斯拉納帕(Oktay Aslanapa)發現,同時又發現了大量文獻證實了聚居地的存在,例如1463年的菲爾曼(Firman,敕令)指示學校校長不要租出學校的房間,而是租出商隊旅館的房間。

王朝

關於蘇丹的名號,形式有所差異,而拼法也因來源的不同而有所變化,一些則用阿拉伯字母受波斯語影響的變體,又或對應現代土耳其語語言學及拼字法的翻譯。一些蘇丹有兩個名字,分別使用在他們的遺產里。如阿拉丁·凱庫巴德一世所建的兩所皇宮分別名為庫巴達巴德宮(Kubadabad Palace)及庫巴達巴德迪葉宮(Keykubadiye Palace),又將科尼亞的清真寺名為阿拉丁清真寺(Alaeddinmosque),稱港口城市阿拉尼亞為阿萊耶(Alaiye)。同樣地,基耶斯丁·凱霍斯魯一世在開塞利所建、獻給格芙赫爾·內西貝(Gevher Nesibe)的學校被名為基耶斯葉學校。伊茲丁·凱考斯一世在錫瓦斯所建的學校稱為伊茲迪葉學校。