故居簡介

高爾基故居

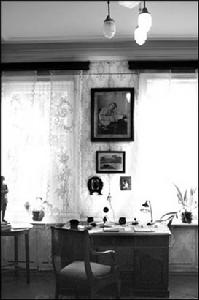

高爾基故居高爾基每天上午9 點到下午2 點在工作室從事創作。工作時,他不希望任何人來打擾他。他在這間工作室里創作了長篇小說《克里姆·薩姆金的一生》、劇本《葉戈爾·布雷切夫和其他》 、《多斯季加耶夫和其他》以及一系列政論性文章。午飯後,高爾基稍事休息,在花園裡乾點體力勞動。下午5 點他再次進入工作室,編輯稿件、寫回信。他同時擔任13 個刊物的編輯,只要稿件上有他的簽名,那么他一定從頭到尾仔細閱讀過。高爾基每天收到世界各國各行各業人士的來信。他一般都要親自回信。他總共寫了近2 萬封信,其中8500 封保存在高爾基檔案館裡。他給青年作者退稿或寄書時,往往也親自動手包紮好,寫好地址,再請別人送到郵局去。在工作室的櫥櫃裡,陳列著高爾基當年用過的剪刀、繩子、膠水等。

高爾基故居

高爾基故居高爾基對中國有著特殊的感情,在中國革命的關鍵時刻曾多次聲援過中國人民的正義事業。在工作室右側的玻璃櫃裡陳列著高爾基蒐集的部分東方藝術品,其中有許多中國牙雕和其他工藝品。

高爾基的臥室不大,牆上掛著一幅風景畫,中間擺放著單人床,床頭上繫著一個用來吊掛電燈的掛鈎。床頭左上方的牆壁上裝著一個小型書架。他生前所讀的最後一本書是塔爾列著的《拿破崙傳》,書只看了一半。1936 年6 月18 日,高爾基在莫斯科郊區的高爾克村逝世。

高爾基的書房裡保存著1.2 萬冊書,大約在3000 本書上留有高爾基所做的記號和眉批。

1965 年5 月28 日,高爾基故居被闢為紀念館正式接待參觀者。

詳細介紹

高爾基故居

高爾基故居高爾基,俄文是″苦″的意思。但在這座房子裡,卻是無論如何也找不到苦的痕跡。進了門庭往裡一望,通往二樓的樓梯扶手赫然入目,這是用整塊的青灰色大理石磨製拼接而成的,波浪造型的石板高高聳立著,大氣磅礴地盤鏇而上,讓人聯想到洶湧澎湃的無產階級革命浪潮的蔚為壯觀。在這個扶梯湧起的″浪尖″上,一隻鐘乳石造型的燈散發著乳酪一樣柔和的光,給這過於陰冷的氣氛播灑了一片溫柔。當然,這個樓梯扶手除了充當整座建築的點睛之筆之外,再無多少實用的價值,而那燈除了造型的美感之外,寸寸柔光卻好象是從高爾基的視野里徑直照過來的一樣。值得一提的還有靠著樓梯的牆,這面牆上鑲嵌著一排壁櫥,櫥里裝滿了圖書,這是這棟摩登建築內的小圖書館的一部分。高爾基被稱為″職業的讀者″,他不僅愛看書,也會看書。高爾基的家庭圖書館共有44個書櫥,陳列著一萬二千冊圖書,其中,有一部分民謠民歌民間故事書籍,上面留有高爾基的批註,高爾基的創作源頭可追溯於此,從高爾基的早期作品中,我們不難證實這一點。

中式的青銅器

中式的青銅器苦是高爾基給自己取的筆名,大概高爾基在確定這一筆名時,早已超越了個人的苦難。在他那間不大的工作間裡,有一張很闊大的書桌,桌上,擺著幾張高爾基帶眉批的手稿,10隻削得尖尖的紅藍鉛筆,以及鋼筆、眼鏡、墨水瓶等高爾基用過的物件。在這張書桌上,高爾基寫出了25本文學作品,累計約250多萬字,他就是這樣壯心不已地為無產階級革命文學不停地奠基。他在每天上午9點到下午2點伏案工作,雷打不動,工作效率極高。除了寫作之外,他還修改一些文學青年的作品,幫助他們從作者走向作家。

在這個房間裡,處處渲染著高爾基對東方文化的摯愛。東方的瓷器,陶器、象牙雕刻,從日本儺到中國龍到印度鍾,精美之至。還有中國的古琴的琴桌、琴凳擺在靠牆的一側,散發著遠古之幽思。據高爾基故居的工作人員介紹,高爾基在其他幾個住所的工作室也是這種布局和陳設。有人開玩笑說高爾基把自己的工作室走到哪裡就帶到哪裡。在這間工作室的牆上,掛著義大利南部海島蘇蓮托的風景畫,引起我注意的還有掛在高爾基小而簡單的臥室里的那幅風景畫,上面描繪的同樣是蘇蓮托的風景,至此,蘇蓮托在高爾基生命中的位置便凸兀而顯。高爾基有十幾年的時間住在那裡,即使可以在莫斯科這樣豪華的寓所里頤養天年,高爾基還是念念不忘他的蘇蓮托。

高爾基兒子的照片

高爾基兒子的照片是一大批熱愛文學也熱愛高爾基的人喚回了這位客居異鄉的文學大師。有一位醫院的女護士寫信給高爾基,強烈要求他回到祖國來居住。高爾基回信說:我也想回去,但我沒有地方住啊!莫斯科當然不能讓這么偉大的作家沒有地方住,於是,高爾基便擁有了這棟房子。可是,當有人在祝酒詞中說到要為這棟房子的主人乾杯時,高爾基滿臉不悅,大聲糾正說:這棟房子不是我的,是莫斯科市政府的。高爾基為何會有如此激烈的反應呢?曾有人做過極其大膽的猜測。據一些資料介紹,晚年的高爾基雖享譽文壇,但也有許多無法排解的苦惱:與無產階級文學有關的,與無產階級革命有關的,還有與無產階級文學和革命都有關的。上面酒會上流露的出來的苦惱,則是與這棟房子有關的。

按理說,房子歸屬根本不能構成問題,就連高爾基本人也是屬於蘇聯的,屬於俄羅斯的,乃至屬於全世界的。高爾基在世時,這棟房子被譽為是當時的″作家俱樂部″、″國家出版社″、″海外文化交流中心″。高爾基辭世後,仍然不斷有人為紀念憑弔他來到這裡。1961年,國家將此改建為故居博物館,供所有熱愛高爾基和他的文學的人們追思緬懷一代文學巨匠之於世界的不朽遺存。無論你是俄國人還是外國人,到高爾基故居博物館來參觀都是免費的,只需要做簡單的登記即可。如果你願意,可以往一個小小的募捐箱裡投上一些盧布,用於博物館的修繕。工作人員與參觀者說話時聲音無比輕柔,目光也是軟軟的,包含著對參觀者的一種歡迎和接納,同時,也是對與高爾基有關的文學情感的悉心呵護。在登記處,一位女作家正在簽名售書,這是一本關於高爾基故居建築的書,裡面有極其精美的圖片。

高爾基簡介

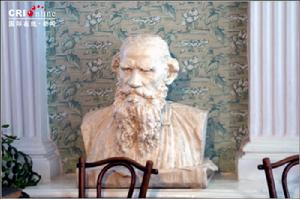

高爾基雕像

高爾基雕像他的父親是木匠。早年喪父,寄居在經營小染坊的外祖父家。11歲開始獨立謀生,其童年和少年時代是在舊社會的底層度過的。高爾基早年的不平凡的經歷在他著名的自傳體三部曲中作了生動的記述。人間的苦難,生活的辛酸,磨練了他的鬥志;他在繁重勞動之餘,勤奮自學不息。對社會底層人民痛苦生活的體驗和深切了解成為他創作中永不枯竭的源泉。 1892年,以馬克西姆・高爾基(意為最大的痛苦)這個筆名,發表了處女作《馬卡爾・楚德拉》。高爾基早期作品中,最有名的浪漫主義短篇《伊則吉爾老婆子》和《鷹之歌》、描寫流浪漢生活的代表作《切爾卡什》,都是在1895年發表的。1899年,高爾基完成了第一部長篇小說《福馬・高爾傑耶夫》。 1901年,高爾基因參加彼得堡的示威遊行而被捕。著名散文詩《海燕》就是他參加這次示威遊行後寫的,他以這篇豪情洋溢的革命檄文,迎接了20世紀無產階級的革命風暴。同年,他寫了第一個劇本《小市民》,其突出成就是塑造了世界文學史上第一個革命無產者(革命工人尼爾)的形象。1902年,寫了劇本《在底層》,它是作者20年觀察流浪漢生活的總結,是高爾基戲劇的代表作。在1905年革命形勢高漲的歲月里,高爾基作為戰士參加了革命運動,他的住宅成為1905年莫斯科武裝起義的據點之一。

1906年,高爾基最優秀的代表作《母親》發表了。在世界文學史上,它是一部劃時代的巨著,開闢了無產階級文學的新的歷史時期。同年,在美國寫了描寫工人暴動的劇本《敵人》,它是高爾基最優秀的劇作之一。1906―1913年,高爾基因沙皇政府的迫害,僑居義大利,成為一個政治流亡分子。1907年春,參加了在倫敦舉行的俄國社會民主工黨第五次代表大會。從此,他和列寧之間建立了密切的聯繫和深厚的友誼。1911―1913年間,寫了故事集《義大利童話》。1913年高爾基創作了自傳體三部曲的第一部《童年》。 1913年高爾基回到祖國,主持《真理報》文藝欄,從事文化組織工作和文學活動。1916年,發表自傳體三部曲的第二部《在人間》;1922年發表第三部《我的大學》 。十月革命勝利後,1925年發表長篇小說《阿爾達莫諾夫家的事業》。1925―1936年寫的長篇史詩《克里姆・薩姆金的一生》是高爾基的最後一部巨著,這部史詩是高爾基最傑出的藝術成就之一。1934年,在高爾基主持下召開了第一次全蘇作家代表大會,高爾基當選為蘇聯作家協會主席。

高爾基在晚年為了迎合史達林,對“白海運河”的修建進行了“美化”。引用一句:為此書提供了資料的,還有以馬克西姆•高爾基為首的三十六名蘇聯作家,他們是俄國文學史上破天荒第一次頌揚奴隸勞動的關於白海運河的那本可恥書籍的作者。