基本信息

高密半印半畫年畫

高密半印半畫年畫文化遺產名稱:高密半印半畫年畫

所屬地區:山東·濰坊·高密市

遺產編號:Ⅶ-56

遺產類別:民間美術

申報日期:2006

申報人/申報單位:高密市

遺產級別:市

概述

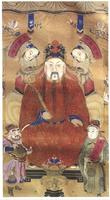

高密半印半畫年畫早期年畫為撲灰年畫,是在廟宇壁畫和文人畫基礎上發展起來的一種純手繪年畫。所謂撲灰,即用柳枝燒灰,描線作底版,一次複印多張。藝人繼而在印出的稿上粉臉、手,敷彩,描金,勾線,最後在重點部位塗上明油即成。撲灰年畫技法獨特,以色代墨,線條豪放流暢,寫意味濃,格調明快。撲灰年畫多以仕女、胖娃、戲曲人物、神話故事、山水花卉為題材,深受廣大民眾喜愛,多次在國內外展出。撲灰年畫是在寫意國畫的基礎上成長起來的。後來經高密北鄉公婆廟村王姓人家發展創新,在文人畫和廟宇壁畫的基礎上形成一種撲灰起稿,繼以手繪,半印半畫的年畫。

歷史傳說

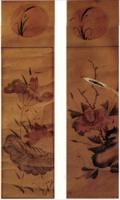

四季圖

四季圖高密年畫半印半畫,始於清嘉慶年間,傳說當時天津楊柳青畫店有個叫胡三的刻版藝人,因不受店主賞識,迫於生計,便千里迢迢,投奔高密東李家莊撲灰年畫藝人胡玉顯的門下,二人結合各自專長,改革創新,推出以線版印輪廓,局部施以彩繪的新型畫種,即“半印半畫年畫”。在他們二人的影響下,高密從事刻版的匠人逐漸多了起來,據史料記載,清末僅東李家莊就有數十人專事刻版業,創製半印畫樣200多種,其盛況可想而知。所刻線版皆按照撲灰年畫原手描圖樣刻,基本順從了撲灰年畫的“家規”,從某種程度上可說是撲灰年畫的半成品。此後,他們擁有了資本,一些刻版藝人還自立門戶,坐等顧客(當然是那些畫匠了)上門,或出租版或賣版,生意做得十分紅火。版隨畫名揚,來此購版的畫匠,不僅有該縣的主顧,還有天津、平度、膠州、安丘、煙臺及東北地區等市縣的外地主顧,因產品供不應求,有的主顧甚至住在村里,蹲門等貨。足不出戶,就能把白花花的銀子賺到手,這樣的好事,令人羨慕。因此有人為東李家莊有名的大、二、小三輩刻版匠編了一個順口溜:“三輩匠人大、二、小,左右開弓好快刀。四季不問田裡事,燒肉單餅卷爐包。左一刀,右一刀,刀刀割著肥肉膘。”真應了那句老話:“一招鮮,吃遍天下”了。

與撲灰年畫的區別

前期刻版工藝與後期相比,前者精工細雕,線條輔排疏密相宜,剛中有柔,後者線條減粗,略帶板滯感。這些刻版簡化了手繪難度,大大拓寬了作品的題材面,其表現技巧和生產數量是老牌撲灰年畫所難以企及的。故而吸引了一大批擅長手繪年畫的藝人加入到繪製半印半畫行列當中,提高了繪製質量,增強了畫品的裝飾趣味,使半印半畫成為繼撲灰年畫之後,民間藝林中綻放的又一朵奇葩。

相關內容

山東高密早期年畫為撲灰年畫,是在廟宇壁畫和文人畫基礎上發展起來的一種純手繪年畫,圖為撲灰年畫踢毽子。高密年畫半印半畫,始於清嘉慶年間,傳說當時天津楊柳青畫店有個叫胡三的刻版藝人,因不受店主賞識,迫於生計,便千里迢迢,投奔高密東李家莊撲灰年畫藝人胡玉顯的門下,二人結合各自專長,改革創新,推出以線版印輪廓,局部施以彩繪的新型畫種,即“半印半畫年畫”。在他們二人的影響下,高密從事刻版的匠人逐漸多了起來,據史料記載,清末僅東李家莊就有數十人專事刻版業,創製半印畫樣200多種,其盛況可想而知。所刻線版皆按照撲灰年畫原手描圖樣刻,基本順從了撲灰年畫的“家規”,從某種程度上可說是撲灰年畫的半成品。此後,他們擁有了資本,一些刻版藝人還自立門戶,坐等顧客(當然是那些畫匠了)上門,或出租版或賣版,生意做得十分紅火。版隨畫名揚,來此購版的畫匠,不僅有本縣的主顧,還有天津、平度、膠州、安丘、煙臺及東北地區等市縣的外地主顧,因產品供不應求,有的主顧甚至住在村里,蹲門等貨。足不出戶,就能把白花花的銀子賺到手,這樣的好事,怎不令人羨慕?因此有人為東李家莊有名的大、二、小三輩刻版匠編了一個順口溜:“三輩匠人大、二、小,左右開弓好快刀。四季不問田裡事,燒肉單餅卷爐包。左一刀,右一刀,刀刀割著肥肉膘。”真應了那句老話:“一招鮮,吃遍天下”了。

現狀

從現存的作品來看,前期刻版工藝與後期相比,前者精工細雕,線條輔排疏密相宜,剛中有柔,後者線條減粗,略帶板滯感。這些刻版簡化了手繪難度,大大拓寬了作品的題材面,其表現技巧和生產數量是老牌撲灰年畫所難以企及的。故而吸引了一大批擅長手繪年畫的藝人加入到繪製半印半畫行列當中,提高了繪製質量,增強了畫品的裝飾趣味,使半印半畫成為繼撲灰年畫之後,民間藝林中綻放的又一朵奇葩。