簡介

骨刻文

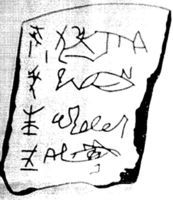

骨刻文骨刻文,是指在獸骨上刻畫的象形文字或圖形文字,在山東集中發現(赤峰、關中等地也有發現),距今3600年-4600年,是中國最早的以記事為主的可識文字。

自20世紀80年代開始,山東省膠濟鐵路西段的鄒平、桓台、淄博、青州、壽光和昌樂等地的龍山文化遺址中經常出土陰線刻畫文字的骨頭、滑石器、陶器和陶片等,其中以刻字骨頭為多。

2005年,著名考古學家、山東大學美術考古研究所所長劉鳳君首次發現這種文字並命名,始稱“東夷文字”,後稱“骨刻文”,並認定刻畫工具為瑪瑙等銳角寶石,是龍山文化時期流行的文字。

自2010年底開始,著名東夷文化學者、山東省旅遊行業協會專職副會長丁再獻研究員將骨刻文成功系統破譯,從文字的起源和構造等方面較全面的論述了與甲骨文及現代漢字的傳承關係,論證是漢字的源頭。

形成年代

2009年,劉鳳君在全國各地的調查研究後,提出骨刻文的年代距今為3500-4600年。2010年下半年,他認為骨刻文年代更長,應距今3300-4600年。如果從山東地區來講,骨刻文經過了大汶口文化晚期、龍山文化、岳石文化和商代的早中期,這樣骨刻文的年代下限直接與甲骨文年代相銜接。

骨刻文專家劉鳳君

骨刻文專家劉鳳君2011年5月,山東壽光聖城遺址龍山文化晚期灰坑出土的“壽光骨刻文60”,經中科院考古研究所碳十四實驗室檢測顯示,“壽骨60”的年代距今有3700年歷史。說明骨刻文比甲骨文早1000多年。 根據各方面綜合分析,確定骨刻文年代距今約3600年-4600年。

根據劉鳳君的研究結果斷定,在商代中晚期骨刻文和甲骨文交替使用了一段時間,慢慢地甲骨文取代骨刻文。但有個別地區,如在膠東半島骨刻文延續使用到西周時期。壽骨60的檢測結果對於骨刻文年代的確認,可以更加確立骨刻文是繼承仰韶文化陶器符號和大汶口文化陶器符號發展起來的。這樣就確立了陶器符號、骨刻文、甲骨文、金文的遠古文字發展脈絡。

發展歷程

骨刻文

骨刻文在骨刻文存在的1000多年的時間內,大體可以將其分為前後兩個時期。前期距今3700-4600年。對山東遠古文化而言,這時期的骨刻文處在大汶口文化晚期和龍山文化時期。

前期骨刻文的特點是,骨片上的字數少,難有超過10個字的骨片,字的造型圖畫性很強,有的字很複雜接近繪畫,如果按照文字六書劃分,應該是指事字和象形字,處於文字產生的初始時期。

後期骨刻文距今3300-3700年,處在岳石文化時期和商代早中期。後期骨刻文逐漸增多,片骨上十幾個字常見,多的有50-60個字,形成一篇篇文章。這時期可能出現了會意字,字型的圖畫性逐漸減弱,符號性增強,與甲骨文造型相似。後期骨刻文已經初步發展成較成熟的文字。

文字特徵

章法布局

骨刻文

骨刻文骨刻文多數一塊骨頭上刻1—5個字,刻10個字左右的也占一定數量,刻20個字以上的骨頭為數較少,但也有刻100多字的。其章法布局應是一種順其自然又初步形成共識的自由舒適型,約有三種:

一字一局型

在一塊骨頭上只刻一個較大的字,或有的雖在一塊骨頭上發現數個字,但其中有的字單獨刻在一個空位上,與周圍其他字缺少密切聯繫。

散落組合型

在一定空位上,中間刻一至幾個字元,周圍再刻一些字元,這是一種組合字群的布局,可稱為散落組合型。

書法布局型

自上而下或橫向成行的布局,有的五六個字一行,有的幾十個字分列成數行,這種布局發展成書法藝術的主要布局形式。這種成行布局的出現,更能說明骨刻文已經是具有辭章意義的文字了。

字型造型分類

大體可分為寫實物象型、主幹分枝型和中心圓型或近似圓型三大類:

寫實物象型

骨刻文

骨刻文主幹分枝型

這種造型很特殊,主要由一根粗長主線為基礎,然後在粗線的左右兩側分刻出一些短細線,類似於樹枝形。可能主要與記錄數字和植物有關。

中心圓型或近似圓型

1、中間有一個圓形或近似圓形的中心,周圍向外輻射幾根彎曲的線;

2、中間有一個較大的近似於圓形或方形的中心,周圍向外刻有很多較密集的線,有的線上還刻細線;

3、中間刻劃類似眼睛一樣的橢圓形,兩頭尖長較粗,橢圓形的左右兩側僅刻劃幾根細短線。這種骨刻文多出現在晚期,如果和甲骨文混放在一起,很難分。

骨刻文與甲骨文

區別

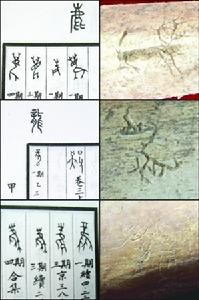

甲骨文鹿龍鳳(圖左)與骨刻文(圖右)對比

甲骨文鹿龍鳳(圖左)與骨刻文(圖右)對比據發現和研究分析,骨刻文和甲骨文主要有以下3個方面的區別:

1、兩者年代不一樣,骨刻文主要是龍山文化時期產生和流行的文字,也可能延用到岳石文化前期,主要有指事和象形兩書的圖畫象形文字。甲骨文是商周時期流行的、六書具備的成熟文字。

2、兩者所用骨頭也有區別:骨刻文主要用牛肩胛骨、肋骨和肢骨,也有少數鹿骨和象骨等。甲骨文主要用牛肩胛骨和龜底甲板。

3、骨刻文是遠古居民的記事文字,而甲骨文有鑽灼的痕跡,是占卜文字。

聯繫

骨刻文和甲骨文之間還缺乏內在的直接聯繫。但細分析兩者的藝術風格,仍能看出骨刻文對甲骨文有著明顯的影響。這是因為有三個方面原因:

1、發現的有關早期文字資料還不全面,還有待繼續做更全面和更深入的考古工作。

2、人們對骨刻文和首陽山岩書以及相關早期文字資料的研究才剛剛開始,對這些資料的系統分析和年代推斷還應該進一步深入。

3、可以理解為這是一種文化自然傳承現象。所以,骨刻文應是甲骨文的主要源頭。骨刻文、甲骨文、金文等都是中國文字發展史中不同時期的代表文字,它們一脈相承,共同凝聚了中國文字的輝煌歷史。

發現意義

骨刻文

骨刻文殷墟甲骨文亦被認為是“中國發現的最早的文字”。依照“骨刻文是龍山文化時代原始文字”的推斷,骨刻文比殷墟甲骨文要早1000年左右,這意味著中國古文字的出現時間將前推千年,甚至已知的中國文字發展史亦有可能會發生改。

骨刻文的發明和創造是東夷文化對古老華夏文明最大的貢獻。生活在山東為中心的古代先民,在歷史上被稱為“東夷”人,是中國東方最古老的民族,是與中原華夏民族、南方苗蠻民族鼎足而立的。在東夷族的歷史上,最為著名的部落首領有太昊、蚩尤、少昊、大舜等。大汶口文化、龍山文化等都是東夷人所創造出來的不同階段的文化。

東夷骨刻文恰好處於形象摹畫向文字元號過渡的歷史階段,也正是漢字的象形文字形成的初始階段。據此推斷,東夷“骨刻文”就是漢字的主要源頭。