簡介

馬牙

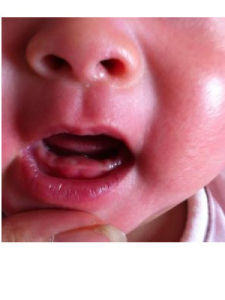

馬牙大多數嬰兒在出生後4~6周時,口腔上齶中線兩側和齒齦邊緣出現一些黃白色的小點,很象是長出來的牙齒,俗稱“馬牙”或“板牙”,醫學上叫做上皮珠,上皮珠是由上皮細胞堆積或由於粘液腺瀦留腫脹而引起的,是正常的生理現象,不是病,幾個星期或數月內會自然消失。

“馬牙”不影響嬰兒吃奶和乳牙的發育,它在出生後的數月內會逐漸脫落,有的嬰兒因營養不良,“馬牙”不能及時脫落,這也沒多大防礙,不需要醫治。

記載

馬牙語出《萬病回春》,又名上皮疹。即初生兒齒齦上呈散在的淡黃色若米粒大小的圓形結節,內含脂肪渣,往往因妨礙吮乳而引起啼哭。

馬牙

馬牙《咽喉經驗秘傳》:“馬牙系初生小兒胎內已受熱毒,見風即生,但看牙根上有白色如脆骨者是。此症初發出胎即打噴嚏。含乳在口或吞或吐,或吞而不吐……大約百日外不患此病。”

醫生提醒

有些人不知道“馬牙”的來歷,以為是一種病,有的用針挑,用布蘸鹽水或淘米水擦破馬牙,這都是很危險不科學的,因為嬰兒口腔黏膜非常薄嫩,黏膜下血管豐富,而嬰兒本身的抵抗力很弱,針挑和布擦損傷了口腔黏膜,容易引起細菌感染,發生口腔炎或凳骨髓炎,甚至發生敗血症,危及嬰兒生命,如果“馬牙”過大,影響嬰兒吸奶,可用2%紅汞消毒,用消毒針挑破“馬牙”,放出內容物,即可癒合。

馬牙

馬牙病因

有些人不知道“馬牙”的來歷,以為是一種病,拿針去挑,或用布去擦,這都是很危險的,因為嬰兒口腔黏膜非常薄嫩,黏膜下血管豐富,而嬰兒本身的抵抗力很弱,針挑和布擦損傷了口腔黏膜。

臨床表現

每個新生兒在口腔的兩側頰部都各有一個較厚的脂肪墊隆起。因個體差異,有的新生兒更為明顯,民間俗稱“螳螂嘴”。舊習俗認為“螳螂嘴”妨礙新生兒吃奶,要把它割掉。實際上這種做法是非常不科學的。應該知道,新生兒頰部的脂肪墊是每一個正常的新生兒所具有的,它不僅不會妨礙新生兒吸奶,反而有助於新生兒的吸吮作用,屬於新生兒的正常生理現象。

馬牙

馬牙檢查

1.臨床體格檢查

患兒牙齦部可見白色的粒狀分泌物,表面無破潰,周圍無紅腫,用面前輕拭無法擦洗。強用力擦洗後可造成皮下黏膜的出血。

2.局部組織檢查

將白色的米粒樣分泌物活檢細胞學檢查,可見上皮樣細胞堆積,無中性粒細胞以及淋巴細胞的浸潤,故說明本病和感染並無任何關係。

鑑別診斷

根據本病的臨床表現,應與鵝口瘡相鑑別。鵝口瘡是由於白色念珠菌感染造成的皮膚損害,通常在牙齦周圍形成百年的斑片狀白膜附著,用棉簽可輕輕剝去,剝去白色黏膜後,基底部充血明顯,病理學檢查可見真菌孢子以及菌絲。故根據臨床特點以及病理學檢查可進行區分。

治療

“馬牙”不能擦更不能挑,年輕父母要做的是注意新生兒的口腔衛生,切不可以為孩子擦什麼“馬牙”,這樣做不利於保護孩子的健康。

如果“馬牙”過大,影響嬰兒吸奶,可用2%紅汞消毒,用消毒針挑破“馬牙”,放出內容物,即可癒合。