分類

馬牙槎

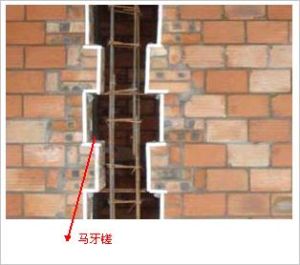

馬牙槎接縫馬牙槎即牆太長,留出馬牙槎,方便後序砌築。

結構馬牙槎,在馬牙槎里澆鑄構造柱。施工時,在砌體與構造柱連線面上砌築馬牙槎,先砌牆,後澆注混凝土構造柱,保證兩者同時受力工作。

每一馬牙槎高度不宜超過300mm,且應沿高每500mm設定2Φ6水平拉結鋼筋,每邊伸入牆內不宜小於1.0m.

計算

首先我們假設構造柱是240X370,高度3米,留槎在24牆,雙面留槎。

那么計算公式是:0.24X0.37X3+0.24X0.06X3/2(如果有梁時扣減梁的高度)X2[面]

這個計算方法是把柱和槎分開計算,比較直觀,也容易理解。構造柱的柱子那部分就是0.24*0.37*3,後面部分是計算槎口的混凝土,一般構造柱的槎口是每300mm一段。即:柱根開始,先是300mm的槎口,然後是300mm的磚,然後又是300mm的槎口。也就是說槎口的高度累積起來只有構造柱高度的一半。我那公式是把槎口的面積(0.24*0.06)寫好,然後乘以柱高3米,然後除以2,就是每面槎的實際高度,然後,有幾面槎就乘以幾。這例子裡是2面槎,所以乘以2。

實際施工中是要算馬牙槎的,不算馬牙槎的話就這根構造柱而言你就少算了14%的混凝土量。

一般構造柱有幾面和牆接觸就有幾面槎口,這種情況多發生在T形牆和十字牆的位置。至於構造柱的寬度和牆體寬度不一致,這種情況少見,一般是北方為了保溫牆體比較厚才會有這情況。

在我們這裡,常會遇到T形牆旁邊就是門的情況。門距離T形牆一般會有個120毫米的門垛,然後T形牆相交的位置的構造柱是三面槎口。在實際施工中,這靠門邊的槎口其實是施工不了的:那門垛才120毫米,砌磚時每300毫米高退60毫米那磚柱就僅僅剩下60毫米寬了,砌上3米高不倒才怪。所以實際施工時圖紙上雖然那一邊設計留槎,其實模板工都是直接以門邊關模板,那裡的混凝土方量就比圖紙設計的要多一些。假如是24牆,3米高,那就多0.24*0.06*3/2*3,即0.065立方米。數量不大,但樓房若是很多這樣的門的話,混凝土也是可觀的,這個怎么算就看各人了。

補充多種情況:

1、240*240的構造柱,(240*240+240*30*邊數)*柱高

2、370*370的構造柱,(370*370+370*30*邊數)*柱高

3、240*370的構造柱,(240*370+有馬牙槎的邊長*30*邊數)*柱高

另邊數與牆面有關,一字形牆和90度直角牆,邊數為2;T形牆邊數取3;十字形牆邊數取4。

備註:部分地區現已不允許使用紅磚(高層建築荷載大,同樣體積的填充牆需要更多的粘土,燒制過程排煙量也更大),一般使用蒸壓加氣塊,每皮磚高多為200mm、250mm、300,馬牙槎應先退後進,進退尺寸不小於60mm,高度為300mm左右。