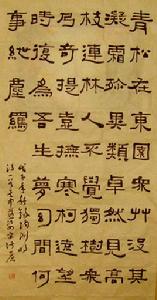

作品原文

飲酒·青松在東園

青松在東園 ,眾草沒其姿 。

凝霜殄異類 ,卓然見高枝 。

連林人不覺 ,獨樹眾乃奇 。

提壺掛寒柯 ,遠望時復為 。

吾生夢幻間 ,何事紲塵羈 。

注釋譯文

詞句注釋

①青松:青松:青翠的松樹,因松樹四季常青,喻指堅貞不移的志節。東園:陶淵明居所東邊的園圃,亦泛指園圃。

②沒其姿:掩沒了青松的英姿。其:一本作奇。

③凝霜:凝結成霜。殄(tiǎn):滅盡。異類:本意是指不同種類,有時也可作傑出的才能。同時,它也是古代對少數民族的蔑稱。這裡指松樹之外的其他草木。

④卓然:特立的樣子。

⑤連林:松樹連成林。人不覺:不被人注意。

⑥獨樹:一株、獨棵。奇:一本作知。

⑦提壺:壺:指酒壺。提壺,提壺蘆,提葫蘆掛。此謂提來酒壺。寒柯:樹枝,指冬天樹木或樹幹。

⑧遠望時復為:這是倒裝句,應為“時復遠望”,有時又遠望。

⑨夢幻:夢中幻境,多比喻空妄。唐黃滔《祭宋員外文》:“人生夢幻,夫復何言!”

⑩何事:為什麼。紲:系馬的韁繩,引申為牽制。羈:束縛,拘束。

白話譯文

青松生長在東園,眾草掩沒了它的奇姿。

冬天到嚴霜降百草凋零,只吧那松枝兀然挺立。

松樹連成林倒不為人所留意,唯獨一株孤松眾人方才稱奇。

把酒壺掛在那寒枝上,一邊飲酒一邊向遠處眺望。

人生短暫如同夢幻,何必受羈於世俗塵網!

創作背景

公元416年,相國劉裕位高權重,具有稱帝的野心。那一年秋天,詩人總是悶悶不樂。因為他早就看透,東晉的氣數已盡,劉裕篡位只是遲早的事,他整天為這件事悲傷鬱悒。只要東晉存在,曾祖父陶侃的功績就光輝燦爛,照耀家邦。一旦東晉滅亡,就一筆勾銷了。詩人想到一切都在發展變化,興衰榮辱也在不斷地交替更換。大到一個國家,小到一個家庭,莫不如此。人生在世像閃電一樣,稍縱即逝,就應該坦蕩從容,無憂無慮地度過。於是詩人只要弄到酒,就一定一醉方休。 醉酒之後反而詩興大發,胡亂扯出一張紙,書寫感慨,等到第二天清醒後,再修改潤色。寫好的詩稿越積越厚,讓老朋友幫忙整理抄錄。一共得到20首詩,詩人把這一組詩題為《飲酒二十首》,此詩為第八首。

作品鑑賞

文學賞析

“青松在東園,眾草沒其姿。”青松姿態挺秀而美麗。生在東園,卻被眾草所掩沒。可見眾草之深,其勢莽莽。青松之孤獨,也不言而喻。詩人借青松比喻自己,空有才幹,卻被普通人所遮掩,使當朝統治者沒能發現自己。

“凝霜殄異類,卓然見高枝。”冬天,嚴霜降臨,眾草凋零。這時候,青松挺拔的英姿,常青的秀色,就卓然出現於世人眼前。儘管在春夏和暖的時候,那眾草也是青青之色。而隨著草勢增長,甚至能一時掩沒青松。可惜,眾草到底經受不起嚴霜之摧殘,最終還是凋零了。表明在惡劣的政治下,像詩人這樣的人格高尚之人,依然能夠做到不屈服,而普通人則像眾草一般,早已凋零了。

“連林人不覺,獨樹眾乃奇。”倘若青松多了,蔚然連成松林,那么,它的與眾不同,便難以給人以強烈印象。只是由於一株青松卓然獨立於天地之間,人們這才為之詫異了。正是由於像詩人這樣的青松不多,詩人才會令人刮目相看。如果像詩人一樣的人太多,那詩人也會泯然眾人,無法令人感到驚奇。

以上六句,單純運用比興手法,構成全詩的大半篇幅。青松象徵詩人自己堅貞不渝之人格,眾草喻指一班無品無節之士流,凝霜則是譬比當時嚴峻惡劣之政治氣候,都很容易領會。至於“連林人不覺,獨樹眾乃奇”兩句,意蘊深刻,一株卓然挺秀之青松,誠然令人驚詫。而其之所以特異,就在於眾草不能有青松之品質。倘若園中皆是青松,這一株自然不足為奇了。一位人格高尚之人,之所以與眾不同。其實,正是由於一班士人自己未能挺立人格。若士流能如高士,或者說人格高尚蔚然而為一代士風,則品格高雅的人也不能因此與眾不同。可惜士人往往陷溺於私慾,難能“卓然見高枝”。

最後四句,直接寫出自己。“提壺掛寒柯,遠望時復為。”寒柯,承上文“凝霜”而來。這句詩說得是,詩人心裡愛這東園青松,便將酒壺掛在松枝之上,飲酒、流連於松樹之下。即使不到園中,亦時常從遠處來瞻望青松之姿。掛壺寒柯,這是何等親切。遠望松姿,正是一往深情。詩人之心靈,分明是常常從青松之卓然高節,汲取著一種精神上的滋養。

結筆兩句,來得有點突兀,似與上文無甚關係,實則深有關係。夢幻,喻人生之短暫,翻見得生命之可珍惜。塵羈即塵網,指的是仕途。生命如此有限,彌可珍惜,不必把自己束縛在塵網中,失掉獨立自由之人格。這種堅貞高潔的人格,正有如青松。這才是真正的主體品格。

這首詩上半幅只運用比興手法,讚美青松的高雅姿態。下半幅運用賦的表現手法,抒發詩人對青松的讚賞,以及珍惜自己人格的情懷。全幅詩篇渾然一體,實際上是詩人自身人格的寫照。全詩句句可圈可點,可以說是韻外之致,味外之旨。尤其是“連林人不覺,獨樹眾乃奇”二句,啟示著如果人人挺立起高尚的人格,則高尚的人格並非與眾不同,意味深遠,值得珍視。只因詩人堅貞高潔的人格,與青松歲寒不凋的品格,特徵相似,所以此詩詩人借青松為自己寫照,境界之高,乃是出自天然。

名家評論

《陶詩匯注》:“此詩乃借孤松為己寫照。”

《古詩三百首》:詩人以孤松自喻.表現自己高浩聖貞的情操。

《歷代詩文名著新選》:在與眾草的對比中刻畫青松的形象,益發突出了其卓然不群的品格。

《漢魏六朝詩鑑賞辭典》:此詩精神境界與藝術造詣,可以喻之為一完璧。

作者簡介

陶淵明像

陶淵明像陶淵明(365~427)晉宋時期詩人、辭賦家、散文家。一名潛,字元亮,私謚靖節。潯陽柴桑(今江西九江西南)人。出生於一個沒落的仕宦家庭。曾祖陶侃是東晉開國元勛,祖父作過太守,父親早死,母親是東晉名士孟嘉的女兒。陶淵明一生大略可分為三個時期。第一時期,28歲以前,由於父親早死,他從少年時代就處於生活貧困之中。第二時期,學仕時期,從公元393年(晉孝武帝太元十八年)他29歲到公元405年(晉安帝義熙元年)41歲。第三時期,歸田時期,從公元406年(義熙二年)至公元427年(宋文帝元嘉四年)病故。歸田後20多年,是他創作最豐富的時期。陶淵明被稱為“隱逸詩人之宗”,開創了田園詩一體。陶詩的藝術成就從唐代開始受到推崇,甚至被當作是“為詩之根本準則”。傳世作品共有詩125首,文12篇,後人編為《陶淵明集》。